artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

《ところミュージアム大三島》ほか

[愛媛県]

竣工:2003年

松山へ。5月に高知でお会いしたJIAの武智和臣さん、中尾忍さんの取り計らいで、《伊東豊雄建築ミュージアム》にて、ミニレクチャーと交流会を行なう。ここでは《シルバーハット》の空間を体験できるが、東京に比べて、建築の軽やかさが、さらに開放的になって、海と山の絶景と対峙している。そして多面体の空間が連鎖する《スチールハット》では、伊東らの大三島での取り組みを紹介する新しい展示が、ちょうど設営中だった。

山本英明が設計した《ところミュージアム大三島》が、これに隣接する。斜面に沿った2枚のコンクリートの壁に挟まれたエリアが美術館だ。上部は間伐材のヴォールトに白い膜の屋根を架け、道路側から内部に入り、展示室を降りて、一番下の端部は海に向かってテラスを突き出し、シャッターで開閉を行なう。これも恵まれたロケーションを生かした半屋外の建築になっている。また近郊には伊東豊雄の設計による《今治市岩田健母と子のミュージアム》もある。廃校と海に隣接し、ぐるっと円を描くコンクリートの壁だけで空間をつくり、その内部に彫刻群を設置する。ほとんど外部であり、大きく大きく青い空が頭上に広がって見える気持ちのよい場所だ。帰りには巨木のある大山祇神社に立ち寄ることもできた。

写真:左=上から、シルバーハット、スチールハット、《今治市岩田健母と子のミュージアム》 右=上から、シルバーハット、《ところミュージアム大三島》、大山祇神社

2016/06/18(土)(五十嵐太郎)

野口直人 ミケランジェロ展をめぐるレクチャー

会期:2016/06/16

横浜国立大学[神奈川県]

二次元の図面では十分に表象しえない、おそらく立体的な彫刻として構想されたラウレンツィアーナ図書館の階段室をCNCルーターを駆使し、模型を製作した。古典主義からSANAA、ゲーリーにも議論が及び、建築家と歴史家が共通に語れる貴重な場だった。また会場の壁に向かって、1/1のスケールでCGの透視図を投影し、巨大なサイズであることも確認した。

2016/06/16(木)(五十嵐太郎)

竹中工務店400年の夢 ─時をきざむ建築の文化史─

会期:2016/04/23~2016/06/19

世田谷美術館[東京都]

近世の社寺建築から近現代の仕事までを一気に紹介する好企画である。やはり、国立劇場や二国のコンペに勝利したことは大きな扱いになっていた。図面や模型、1964年に創刊した竹中の季刊誌『approach』の全バックナンバーのほか、竣工当時のパンフ、美術館らしく建物と関連する絵画作品も含む、濃密な内容が楽しめる。が、詰め込みすぎになった展示デザインはやや粗い。また最後のメディアアート風のインスタレーションは全然いただけない。

2016/06/11(日)(五十嵐太郎)

海と住む──台湾東部の海岸線にデザインされた住宅建築をめぐって

会期:2016/06/10

台北駐日経済文化代表処台湾文化センター[東京都]

陳冠華「海と住む──台湾東部の海岸線にデザインされた住宅建築をめぐって」@台湾文化センター。レクチャーでは、時間を刻み込むブルータルなコンクリートによる一連の住宅が紹介された。なるほど、彼の作品集も、通常の建築家とは違い、竣工写真ではなく、すでにツタに覆われ、廃墟にも見えるような状態の写真ばかりを掲載している。非都市の風景を強烈に際立たせる批判的地域主義的なデザインである。が、室内から大きな窓で海を望む操作は意外になく、屋外に出て、海を見る感じだ。

2016/06/10(金)(五十嵐太郎)

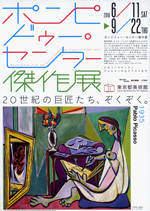

ポンピドゥー・センター傑作展 ─ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで─

会期:2016/06/11~2016/09/22

東京都美術館[東京都]

ルーヴル展が2、3年に一度、オルセー展が4、5年に一度くらいの割合で開かれてるとすれば、ポンピドゥー展は10年に一度くらいだろうか。それでもルーヴルとオルセーに比べれば有名作品の絶対数が少ないので、展覧会のテーマや展示構成に工夫を凝らさなければ人は入らない。そこで今回考えられたのが「1年1作家1作品」という方式。フォーヴィスムやキュビスムの前衛芸術が立ち上がる1906年から、ポンピドゥー・センターの開館する1977年まで約70年を、各年ひとりの作品でたどるというもの。トップの1906年を飾るのはラウル・デュフィの《旗で飾られた通り》。いささか地味かなと思ったが、よく見るとフランス国旗のトリコロールが林立している風景ではないか。そうやって見渡してみると、赤、白、青を使った作品が多い気がする。あとで気づくのだが、展示は3フロアに分かれ、地下1階の壁が赤、1階が青、2階が白を基調にしており、会場もトリコロールになっているのだ。少し進んで、1913年にはデュシャンの初のレディメイド作品《自転車の車輪》があるが、じつはこれ1964年の再制作。次の1914年はデュシャンの兄のレイモン・デュシャン=ヴィヨンの彫刻が来て、続く15、16年は第1次大戦のため、アルベール・グレーズの《戦争の歌》とピエール・アルベール=ビロの《戦争》が飾られるといったように、何年にだれの作品を持ってくるか、けっこう考えられている。ちなみに第2次大戦中の1944年は、ジャン・ゼーベルガーとアルベール・ゼーベルガーの写真《ドイツ軍が撤退するオペラ座広場》で、45年は壁が空白のまま、エディット・ピアフの歌が聞こえてくるという趣向。45年にだって作品はたくさんつくられてるはずなのに、あえて外すという選択だ。この年になんでこの画家が? と首を傾げる選択もある。フォーヴィスムの創始者マティスはトップに来てもいいはずだが、晩年の1948年の作品《大きな赤い室内》が来ている。いい作品だけどね。逆に、ピカソとともにキュビスムで知られるようになるジョルジュ・ブラックは、キュビスム以前の1907年、まだフォーヴィスムの時代の絵が出ている。これもまたいい作品だが。そして最後の1977年は、レンゾ・ピアノとリチャード・ロジャースによるポンピドゥー・センターの模型だが、その前年は「Georges Pompidou」の文字をアレンジしたレイモン・アンスの平面作品、さらに前年の1975年は、ポンピドゥー・センター建設のために取り壊される建物に介入したゴードン・マッタ=クラークの映像が出品され、なんだか自画自賛で終わってるぞ。

2016/06/10(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)