artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

東京大学建築学科難波和彦研究室『東京大学難波和彦研究室 活動全記録』

発行所:角川学芸出版

発行日:2010年09月23日

タイトルどおりの研究室の記録だ。6年半は決して長くはない期間だが、その密度の濃いことに驚かされる。安藤忠雄の在籍時は、彼のネットワークを生かし、超有名な外国人建築家を東京大学に招き、連続講演会が企画されたが、難波は実にさまざまなムーブメントを仕かけ、議論の場を数多く構築してきたことが特徴だろう。筆者も、安田講堂で開催された卒業設計の公開講評会、後に書籍化された近代建築論講義や技術と歴史の研究会におけるレクチャーなど、そのなかで幾度か関わっていたことを再確認した。デザイン系の研究室が、コンペに参加したり、ワークショップを行うことはめずらしくない。だが、他の研究室や他大学とも交流しつつ、サステナブル・デザイン講義や読書会、あるいは研究プロジェクトや論文指導などを通じ、ここまで歴史をベースに建築論や都市論を展開してきた活動は、他にあまり類例がないだろう。言説の場が次々と失われたゼロ年代だからこそ、理論とデザインをつなぐ難波研究室の存在は、大きな意味をもっていた。

2010/10/31(日)(五十嵐太郎)

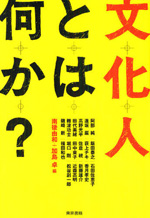

南後由和+加島卓編『文化人とは何か?』

発行所:東京書籍

発行日:2010年8月28日

書名から一瞬、エドワード・サイードの『知識人とは何か』を思い出したが、内容は全然違う。なるほど、言われてみれば、実に奇妙な存在である「文化人」をめぐって、メディア論、ジェンダー論、アカデミズム論など、さまざまな視点を交錯させながら、批評的に考察する文化人スタディーズというべきものだった。建築畑からは、磯崎新が各時代のクライアントについて語るインタビューも興味深いが、個人的には佐倉統の「擬似科学を謳歌する文化人はなぜ増殖するのか」がヒットである。以前から、なぜ脳を語ることに、多くの人々が関心をもつのか、不思議に思っていたからだ。このタイプの言説には、アーティストにもファンが多い、「脳文化人」について、アカデミズムとの関連から分析し、「ネタ科学」と「ベタ科学」の枠組を当てはめている。筆者が新宗教の建築研究を行なったのも、怪しげとされながらも、人々を魅了する言説が、どのように社会において機能するかを、空間の視点から検証したいと考えたからだ。

2010/10/31(日)(五十嵐太郎)

西沢立衛『美術館をめぐる対話』

発行所:集英社

発行日:2010年10月15日

本書は、世界的な建築家として活躍する西沢立衛が、現代の美術館をめぐって語ったものだ。冒頭では、彼が設計した代表作、金沢21世紀美術館を軸に現状を論じ、その後、さまざまな人物と対談を行う。例えば、主に建築家の青木淳とは都市と美術館の関係、小説家の平野啓一郎とはルーブル=ランスのプロジェクト、キュレーターの南條史生とは十和田市現代美術館、アーティストのオラファー・エリアソンとは理想の美術館、SANAAを共同主宰する妹島和世とは手がけた美術館の仕事について論じている。西沢は、いわゆる形而上的な言説をつむぐ建築理論家ではないが、世界各地で美術館を設計する実務者だからこそ口に出す、説得力のある具体的な言葉が印象的だ。繰り返して言及される、幾つかのトピックがある。例えば、ヨーロッパの重層的な歴史を背景にした美術館と、環境がめくるめく変わっていく日本における建築の状況の対比。ホワイト・キューブの展示室ではなく、建築家のデザインを必要としない倉庫や工場を改造したリノベーションが、なぜうまく機能するのか。そして美術館は都市的な存在であり、開いていく必要があること。これまでにも十和田市現代美術館など、彼のプロジェクトから、開かれた美術館をめざす姿勢は伝わってきたが、本書ではそれが言語化されている。

2010/10/31(日)(五十嵐太郎)

Digital Tea House展

会期:2010/10/21~2010/10/26

リビングデザインセンターOZONE(7F リビングデザインギャラリー)[東京都]

東京大学とコロンビア大学による合同ワークショップにおいて製作された茶室の展示。隈研吾研究室を中心とした東大の2チームは実物と模型を展示、コロンビア大のチームはパネルと模型展示。RhinocerosやGrasshopperといった最新ソフトウェアを用いたデザインにより、デジタルファブリケーションに挑戦したことが特徴的であった。コロンビア大のパネルでは、Grasshopperによるシナプスの結合図のようなプログラムに、さらに解説を加えた図面(?)が展示されていたのは印象的だった。形の生成過程を示す、新しいタイプの図面であるともいえる。同時に、初期条件と最終形態がダイレクトに結びつき、いつでもそれらを同時に変更可能であるというパラメトリック・デザインの真意も理解できるものである。一方、東大チームの2案も、基本的に同じようなソフトウェアと手法から生まれてはいるが、パラメトリック・デザインそのものよりも、最終的に全体の建築としての完成度を重視しているように思え、個人的にはその点に共感を覚えた。すべてではないが、どうしてこういう形になったのか? という問いへの答えとして、コロンビア大チームの根拠が「初期値」に見えたのに対し、東大チームはどちらも「空間的な要請」であったように感じられた。現時点でのパラメトリック・デザインの受容の日米の違いのようにも感じられて興味深い。なお「チーム洗濯板」は壁のうねりが美しく、かつ機能的な要請にも対応できる点における展開力もあると感じられ、「チーム換気扇」は天井から漏れる光をデザインに転化していた点が面白く、また自然光の下でも空間を体験してみたいと感じられた。

2010/10/26(火)(松田達)

豊島美術館(西沢立衛)/《母型》(内藤礼)

[香川県]

竣工:2010年

内藤礼氏による《母型》というたったひとつの作品のための美術館。設計は西沢立衛氏。瀬戸内海の豊島に建てられ、瀬戸内国際芸術祭会期中の10月17日に、一般公開が始まった。延床面積2,400平米の空間を、その大きさに比して、約4.5mという非常に低い天井のコンクリートシェルが覆うため、無柱空間であることがひときわ強調される。シェルには二つの大きな穴が開けられており、全体として閉じられた内部空間はどこにもない。内藤氏の作品は、床にあけられた186の穴から地下水が断続的に湧き上がり、水滴がある一定の大きさを超えると、撥水剤を塗布され、眼に見えないくらいの微細な傾きをもった床の上を、生き物のように流れだし、時に連結し、時に分裂もしながら、複雑に動き、水たまりを構成したり、別の穴へと吸い込まれていくもの。その水の移動のスピードにも驚かされた。広大な空間に、多種多様な水の動きが同時存在し、風や光や音、温湿度の状況、そして観察者の存在によって、どんな瞬間でも、二度と同じ動き、同じ状態は現われないであろう。自然と建築とアートが、完全に一体となり切り分けることのできないような作品である。この建築自体が水滴をモチーフにしており、さらに呼応して、内藤氏が作品の一部として開口部に設置したリボンが、遠目には建築に入り込む大きな水滴を出現させているようにも見える。また、眼に見えないくらいの床の微地形の施工精度は驚くべきである。これまでのどんな建築にもなかった床であり、同時にそれは美術作品の一部ともなっている。サイト・スペシフィックな美術作品は数あれど、基本的にはその場所に特有の作品ということであり、逆にその作品がその場所の条件となっていることはない。つまりこの美術館と作品は、サイト・スペシフィックなアート作品とも同列には並べられない。建築のゆるやかな自由曲線から、同じく西沢氏が、妹島和世氏とともにSANAAとして設計した、ローザンヌ連邦工科大学ロレックス・ラーニング・センターの形状も思い浮かぶ。曲面や開けられた開口部は似ているかもしれない。しかしロレックス・ラーニング・センターが、人間のスケールにあったゆるやかな曲面から空間が構成されるのに対して、豊島美術館は、内部も外部もなく、環境と建築の区別もなく、知覚される床はフラットであるにもかかわらず、水の動きを見ているとフラットではないといったような、人間のスケールをなにか超越したような、また対立概念の数々を乗り越えるような、これまでになかった存在感を持った建築であるといえるだろう。「奇跡の建築」といって相応しいように思えた。

2010/10/23(土)(松田達)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)