artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

平成24年度 東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻修士論文最終審査 デザイン・計画系

会期:2012/02/13

東北大学片平キャンパス電気通信研究所2号館講義室(430)[宮城県]

東北大学にて修士論文の発表会が行なわれた。五十嵐研からは、江川拓巳による岡本太郎の怪獣建築と言うべきマミ・フラワー会館論(太陽の塔と同時期)と、平野晴香による戦後の国公立美術館における建築展の研究が無事に終了した。いずれも建築とアートを架橋するテーマだが、後者は建築展の情報に関する貴重なアーカイブとなり、前者は貴重な資料を探り、岡本太郎のまだあまりよく知られていない側面を掘り下げる内容になった。

2013/02/13(水)(五十嵐太郎)

エドワード・スタイケン写真展 モダン・エイジの光と影1923-1937

会期:2013/01/26~2013/04/07

世田谷美術館[東京都]

エドワード・スタイケン(1879~1973)の90年以上にわたる生涯は、いくつかの節目で区切られている。ルクセンブルク移民の息子としてアメリカ・ミルウォーキーに育ち、1902年にアルフレッド・スティーグリッツらとフォト・セセッションを結成して、アメリカにおける「芸術写真」の展開に一時代を画したのが第一期、第二次世界大戦後にニューヨーク近代美術館写真部門のディレクターとなり、「人間家族」展(1955年)などを企画・構成するのを第三期とすると、今回の世田谷美術館での展示は、その間の第二期にスポットを当てたものだ。

この時期、スタイケンは「芸術写真」からコマーシャル・フォトの領域に転じ、『ヴォーグ』『ヴァニティ・フェア』などを発行するコンデ・ナスト社の専属写真家として、主にポートレートやモード写真を撮影、発表していた。写真家としては円熟期にあたるこの時期に、あえて商業的な写真を選択したことについては批判がないわけではない。だが今回の展示を見ると、写真印刷の技術的な発達によって、雑誌メディアにおける写真の可能性が大きく花開いていくなかで、彼が自分の能力すべてをこの分野に注ぎ込んでいたことがよくわかった。

1920年代のアール・デコから、30年代のよりモダンで機能的なファッションへと、モードの世界の美意識が変化していくのに合わせるように、スタイケンの写真術も、より精緻で洗練されたものになっていく。特に1930年代のシンプルな構図で光と影のコントラストを活かした作品群は、うっとりと見入ってしまうほどの美しさだ。女優のグロリア・スワンソン、グレタ・ガルボ、ジョーン・クロフォード、そしてモデルのマリオン・モアハウスなど、スタイケンの写真を彩る優美なミューズたちの輝きは、今なおまったく色褪せていない。上流社会の支えによる「ハイ・ファッション」が、きちんと成立していた時代だからこその輝きと言えるだろう。

2013/02/13(水)(飯沢耕太郎)

二年後。自然と芸術、そしてレクイエム

会期:2013/02/05~2013/03/20

茨城県近代美術館[茨城県]

展覧会名にある「二年後」とは、言うまでもなく東日本大震災からまもなく2年が経とうとしている現状を指している。本展は、あの震災によって大幅に再考を迫られた人間と自然の関係について近現代美術の作品から振り返るもの。小川芋銭や横山大観、中村彝、橋本平八から中西夏之、河口龍夫、間島秀徳、米田知子まで、美術家16人による作品が展示された。

震災によって流出した六角堂をモチーフとした中西夏之の新作や、いわきの上空を観音様が飛来する光景を描いた牧島如鳩など、見るべき作品は多い。だが、今回誰よりも瞠目させられたのは、萬鉄五郎である。1923年の関東大震災の翌年に描いたという《地震の印象》は、建物や山が揺れ動く様子をいくぶんユーモラスに描いているが、これとあわせて代表作のひとつである《もたれて立つ人》を改めて見てみると、いわゆる典型的なフォーヴィズムの画面すら、なにやら地震の不気味な振動を体現しているように見えてならない。あの奇妙な浮遊体を頭上にしつらえた《雲のある自画像》にしても、魂の虚脱というより、むしろ滑りこむ地盤の力が凝縮した震源地の象徴のように見えなくもない。

むろん、こうした見方はあまりにも表層的であり、美術史的に正統な理解とは無関係である。けれども、展覧会というフレームが作品の新たな理解を育むものだすれば、時勢に応じた解釈はいま以上になされてよい。企画者が指摘するように、あの震災と次の震災の「あいだ」を生きている私たちに最低限できることは、そのようにして意味を生産することだからだ。

2013/02/13(水)(福住廉)

野村佐紀子「NUDE / A ROOM / FLOWERS」

会期:2013/02/08~2013/03/24

BLD GALLERY[東京都]

野村佐紀子の個展デビューは1993年。ということは、もう20年近くコンスタントに写真展を開催し、写真集を刊行し続けているわけで、そのことにちょっと驚いてしまう。というのは、彼女の最初の頃の作品はほとんどが室内で撮影されたモノクロームの男性ヌードで、被写体や作風の広がりをあまり予想できなかったからだ。ところが、野村の小柄な細身の身体に秘められたエネルギーの埋蔵量は、当初の予想をはるかに超えたものだったようだ。しぶとく、淡々と写真を撮り続け、しっかりと自分のポジションを確立していった。今回の展示と、同名の写真集の刊行(Match & Company)は、その意味でひとつの区切りをつけるものと言えるのではないだろうか。

かなり大きめのサイズに引き伸ばされて会場に並んでいる56点の作品を見ていると、いつのまにか野村の被写体の幅が広がっていることに気がつく。トレードマークと言える男性ヌードだけでなく、女性や子どもの写真もあるし、室内の情景や風景の比率も増してきている。モノクロームの作品のなかに、カラープリントもそれほど違和感なく溶け込んでいる。かなりバラバラな作品群が、すーっとつながるように目に飛び込んでくるのは、それらを見つめ、撮影していく野村の視点が安定しているからだろう。闇の中に沈み込んでいこうとする被写体を凝視し、ふっと息を吐くようにシャッターを切る。緊張と弛緩とを行き来するその呼吸が、なかなか真似のできない達人の域に届きつつあるように思う。そこに写り込んでくるのは、生の世界がいつのまにか死の領域へと滑り込んでいくような、曖昧な、だがどこか懐かしく既視感のある時空の気配だ。

2013/02/12(火)(飯沢耕太郎)

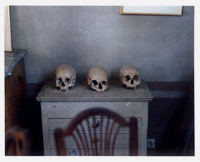

鈴木理策「アトリエのセザンヌ」

会期:2013/02/09~2013/03/27

GALLERY KOYANAGI[東京都]

鈴木理策にはすでにセザンヌが生涯のテーマとして追求し続けたサント・ヴィクトワール山を撮影したシリーズがあり、2004年には写真集『MONT SAINTE VICTOIRE』(Nazraeli Press)として刊行されている。このシリーズも絵画と写真との表現のあり方を問い直す意欲作だったが、今回GALLERY KOYANAGIで発表された新作「アトリエのセザンヌ」では、彼のセザンヌ解釈のさらなる展開を見ることができた。

サント・ヴィクトワール山の写真もあるが、中心になっているのはセザンヌが絵を描き続けたアトリエの内部で、むしろそこに射し込む光が主役と言ってよい。鈴木はもともと、光の質感やたたずまいを鋭敏で繊細なセンサーでとらえ、定着することが得意な写真家だが、今回の連作でもその能力が見事に発揮されている。窓から射し込む光は、アトリエの中のオブジェ(印象的な3個の髑髏を含む)、壁に掛けられた画家の上着や杖などの輪郭をくっきりと浮かび上がらせるだけでなく、むしろその重力を奪い去り、ふわふわと宙を漂うような不安定で曖昧な存在に変質させてしまう。それは空間の明確な構造や対象物の物質性にこだわるセザンヌとは、まさに正反対のアプローチと言うべきだろう。会場には新作の動画(ヴィデオ)作品「知覚の感光板」(2012年)も展示されていたが、こちらの方が静止画像よりもさらに浮遊感が強まっており、鈴木の志向性がはっきりと表われているように感じた。

展覧会に寄せた小文で、作家の堀江敏幸が面白い解釈を打ち出している。鈴木が撮影するサント・ヴィクトワール山の岩肌は「セザンヌの脳内風景どころか脳そのもの」だというのだ。たしかに写真を眺めていると、そんなふうに見えてくる。卓見と言うべきではないだろうか。

2013/02/12(火)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)