artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

エル・グレコ展

会期:2013/01/19~2013/04/07

東京都美術館 企画展示室[東京都]

東京都美術館のエル・グレコ展を見る。誰が見てもすぐわかる有名なグレコのスタイルになる前の初期の絵画作品が興味深い。彼ですら、最初はいわゆる「グレコ」じゃないのだから、卒計くらいで個性を求めるのは難しいかもしれない。またウィトルウィウスの建築書への書き込みや、教会で建築と一体的に絵画を構想したという展示が興味深い。トレドを訪れたのはもう20年前である。学部の頃、スペイン美術史を聴講したのが懐かしい。

2013/02/26(火)(五十嵐太郎)

記憶写真展

会期:2013/02/16~2013/03/24

目黒区美術館[東京都]

東日本大震災以後、無名のカメラマンが街や村の日常の眺めを記録した写真が気になり出した。津波によって集落そのものが完全に消失してしまうような状況を目の当たりにすると、記憶をつなぎ止める最後の(唯一の)手段がそれらの写真であることがよくわかったからだ。

目黒美術館で開催された「記憶写真展」に出品されているのは、目黒区めぐろ歴史資料館に保存されている膨大な量の「普通の人々の写真」の一部である。今回はそのなかから主に宮崎敏子、高橋専、高松一夫という3人のアマチュアカメラマンが目黒区内で撮影した1950~70年代のネガを、デジタル出力によってプリントして展示した。「街の表情」「人々と駅」「働く人々」「工事中」「学校の子供たち」などに分類されて並んでいる写真群を目で辿っていると、体の奥に眠っていた身体感覚が引き出され、当時の街の空気感がいきいきとよみがえってくるように感じる。彼らはむろんプロフェッショナルな写真家ではないから、何か強い美意識や社会的な使命感に動かされてシャッターを切っていたわけではない。だが逆に目の前の情景を取捨選択せずに写しとることによって、細部の情報が思いがけないかたちで心を揺さぶることがある。「雪と雨」や「夕方の光景」のパートに展示されていた、日常と非日常が交錯する都市の情景など、単なるノスタルジアを超えた魅力を放っていた。

なお、目黒区に在住していた工業デザイナー、秋岡芳夫と彼のデザイン事務所KAK(カック)のメンバーたちが撮影した写真を集成した「秋岡芳夫全集1──秋岡芳夫とKAKの写真」展も同時に開催されていた。こちらは洗練されたデザイン感覚を画面構成に発揮した作品群だが、家族や日常に向けたのびやかな視線には「記憶写真展」との共通性も感じる。

2013/02/26(火)(飯沢耕太郎)

渋谷区立松濤美術館改修

松濤美術館[東京都]

渋谷区立松濤美術館が、改修工事のために来年初め(予定)まで休館する。休館中は渋谷区文化総合センター大和田で収蔵品展を開催する予定である。

松濤美術館は静岡市の芹沢銈介美術館(石水館、1981)とともに建築家白井晟一(1905-1983)が最晩年に手がけた作品であり、1981年に開館した地下2階、地上2階の建物である。外側には窓がほとんどなく、内側には噴水のある円形の吹き抜けがある。地下2階は講演会や映画上映に使われるホール、地下1階の主陳列室は1階まで吹き抜けの大きな空間となっている。2階展示室は「サロンミューゼ」と名付けられ、かつてはここでお茶を飲みながら美術品を鑑賞することができた。建物は堅牢で耐震性には問題がないということであるが、開館から32年を経過し内部設備の大規模な改修が必要になった。これまで開館当初の姿がほぼそのままの状態で保たれてきたが、今回の改修でも照明設備の更新とLED化、摩耗した床材の張り替えを除くと、外観、内装の変更はともに最低限に留めるとのこと。白井がヨーロッパで買い付けてきたソファなどの調度類や、彼がデザインした照明具や案内パネルなどは引き続き使用されるようだ。

3月10日(日)まで「渋谷区小中学生絵画展」「渋谷区立小・中学校特別支援学級連合展覧会」(入場無料)が開催されており、展示終了後から休館となる。なお、開館中は受付で申請すると建物の見学と撮影が可能である。[新川徳彦]

上記2点、松濤美術館エントランスと内部の吹き抜け

提供=渋谷区立松濤美術館

白井晟一デザインの照明器具と案内板

筆者撮影

2013/02/26(火)(SYNK)

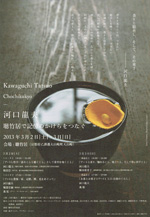

河口龍夫 聴竹居で記憶のかけらをつなぐ

会期:2013/03/02~2013/03/03

聴竹居[京都府]

建築家の藤井厚二が京都・大山崎に建てた自宅兼実験住宅で、エコ建築の先駆として評価されている聴竹居。ここでは過去に何度かコンサート、見学会、展覧会などが催されているが、3月初旬に行なわれた「河口龍夫 展」もそのひとつである。河口は聴竹居を訪れた際に「空気と時間の静寂が美しいほこりのように積もっている」と感じたそうだ。結果、彼が採用したのは、種子、貝殻、匂いなどをモチーフとした小品を、邸内にさりげなく配置する展示プラン。自身の表現を声高に主張するのではなく、周囲の環境に寄り添わせる慎み深いやり方だった。だからといって、感動までもが控えめだったわけではない。視覚、嗅覚、触覚(一部の作品は触れることができた)、聴覚(周囲の音)、味覚(茶話会の参加者に限る)の五感をフル活用する芸術体験は贅沢の一言。この場でしか味わえない感動が確かにあった。

2013/02/24(日)(小吹隆文)

津上みゆき展 View─まなざしの軌跡、生まれくる風景─

会期:2013/02/02~2013/02/24

一宮市三岸節子記念美術館[愛知県]

風景を描いた日々のスケッチをもとに、時間、季節、記憶、感興など、さまざまな要素を織り交ぜたみずみずしい絵画作品を描き出す津上みゆき。彼女にとって初の美術館での個展となる本展では、2005年に大原美術館のレジデンス「ARKOプロジェクト」で制作した4点組の大作、東日本大震災の当日に偶然描いていた桜の木のスケッチから発展した6点組の作品、自身にとって特別な日に思いを馳せた13点組の作品などを中心に、それらのためのスケッチや水彩画、版画を加えた約60作品が展示された。連作中心とすることで、彼女の創作スタイルや発想の広がりがわかりやすく提示され、画家が1枚の絵のなかにどれだけの思いや要素を込めているのかも、観客にしっかり伝わったのではないか。見終わった後にさわやかな余韻が残る、優れた個展だった。

2013/02/24(日)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)