artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

明倫ワークショップ 寺島みどり「制作室公開」

会期:2013/02/23~2013/02/24

京都芸術センター[京都府]

京都芸術センターの「制作室」をスタジオとして使用している作家、寺島みどりの2日間だけの「制作室公開」。期間中は寺島自身が会場に常時滞在、制作途中の大きな作品やドローイングなどを公開していた。このとき寺島が取り組んでいた大画面の作品は、まだどれも制作初期段階にあるものと話してくれたのだが、頭に浮かんだ風景のイメージを描き重ねているというそれらは、色彩と多様な筆致も美しく、まだずっと先だという完成と発表がとても楽しみになった。制作中の絵画を前に、アーティスト本人から作品に関することだけでなく、現在の心境や近況など、いろいろな話を聞くことができたのがとても嬉しい。じつは公開終了時刻ギリギリに駆け込んでしまったのだが見せてもらえて本当に良かった。

展示風景

2013/02/24(日)(酒井千穂)

草津ダンス街道(2月24日:「町家でダンスをみる会」「ふしぎな衣装づくりワークショップ」)

会期:2013/02/24

マンポのとなり[滋賀県]

草津市のまちなかを舞台に50日間にわたって実施されたダンスイベント「草津ダンス街道」。1月下旬から3月9日のグランドフィナーレの公演まで、さまざまなダンスワークショッププログラムが開催されていた。市民とアーティストが協働してダンス作品を創り、発表するというこのプロジェクトは、ダンスをコミュニケーションツールに町を活性化しようと活動している市民グループ「草津ダンス道場」が行なっていたもので、総括はコンテンポラリー・ダンサーで振付家の“しげやん”こと北村成美さん。期間中は「肩こり腰痛エレガンス」「おなかひきしめウォーキング」「オヤジ倶楽部」「街道たんけん隊」など、ネーミングを口にするだけでも親しみを覚えるような数々のワークショップが行なわれていた。この日は「町家でダンスを見る会」という観覧プログラムがあり、午前中には美術家の井上信太さんによる「ふしぎな衣装づくり」ワークショップが行なわれるというので見に行った。会場は旧東海道沿いにある古民家の建物を用いたコミュニティスペース「マンポのとなり」。人数はそれほど多くはないが、ワークショップの開始時刻前に一斉に参加者が集まってきていたのにも、縫製作業など、自分の時間を割いて手伝いにきていた人たちがいたのにも少し吃驚した。和気あいあいと進む制作作業もその後に開催された舞台衣装のファッションショーも羨ましくなるほど楽し気。ダンス鑑賞会では、“しげやん”のほか小学5年生の男の子も即興のダンスライブを披露していた。とても寒い日だったが非常にエキサイティングであたたかな気分にもなったイベント。3月9日のグランドフィナーレ発表公演が観れず残念。

「ふしぎな衣装づくりワークショップ」の会場風景

左=「ふしぎな衣装」によるファッションショーの様子

右=しげやん(北村成美)と参加者のダンスセッション

2013/02/24(日)(酒井千穂)

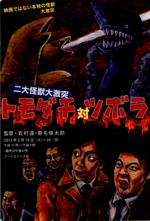

岩村遠・鹿毛倫太郎 展「二大怪獣大激突 トモダチ対ツボラ」

会期:2013/02/18~2013/02/24

アートスペース虹[京都府]

岩村遠は陶芸、鹿毛倫太郎は彫刻。それぞれ異なる大学に進学し、表現を学んだ幼なじみが大学院修了を記念して二人展を開催していた。幼少期の二人の接点だったという怪獣映画をテーマにした今展。二人が生み出した大きな2体の怪獣が対決する会場には、足下にもこれらのバトルによって破壊されゆく街並みとして陶や金工の家々が散らばるようにインスタレーションされ、ギャラリーの外にまで広がっていた。それらの小さなオブジェひとつひとつもおざなりにしていないのが良い。「真剣勝負」の男気を感じる爽快感もあった展示。

展示風景

2013/02/23(土)(酒井千穂)

京都精華大学 卒業・修了制作展

会期:2013/02/20~2013/02/24

京都市美術館本館・別館[京都府]

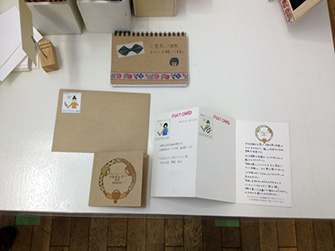

京都市美術館で開催された精華大学の芸術学部、デザイン学部の卒業制作展。最近は大学のキャンパスで開催されることも多くなったが、学生たちの高揚感と緊張感に包まれた美術館の卒展の雰囲気は好きだ。芸術学部のほうで記憶に残ったのは映像学科・山本由紀の《ゆらぎ》というサウンドアートのインスタレーション。いくつもの小さなリングが空中にぶら下がっているのだが、それらを軽く引っぱり手を離すと、モビール状に糸で繋がっている金属棒が床に置かれたグラスに当たり、涼やかな音が鳴る仕掛けになっていた。単純だが細部にわたって美しいのが良い。数日前に個展を見た久保文音の女性像を描いた大画面の絵画も力作。絵の具の重ね方は入念だが、多様な筆致と画材を巧みに使った表現が独特の趣で見入ってしまった。デザイン学部では、プロダクトデザイン学科で完成度の高い作品をいくつか見ることができたのが嬉しい。気に入ったのは野崎珠江の《つながレタープロジェクト》。この日は本人が「実演」という看板を出してワークショップを行なっていた。参加者が野崎が用意した3枚綴りのハガキの1枚にメッセージを書き、封筒に入れて誰かに出すという、ただそれだけなのだが、これは最終的には、参加者が手紙を出した相手から野崎にアンケートの1枚が返ってくる(かも知れない)というプログラムになっている。ゲームのようでもあるが、用意されていたオリジナルの切手やレターセット、解説カードもよくできていて単純に楽しい。誰かとのやりとりのなかでも少なくなった、待って過ごすという時間にも思いがめぐる。

久保文音《オモイデノツヅキ》

左=インテリアプロダクトデザイン学科の野崎珠江《つながレタープロジェクト》

右=同、オリジナルの切手が貼られて配布された三連のポストカード

2013/02/23(土)(酒井千穂)

ミニマル/ポストミニマル──1970年代以降の絵画と彫刻

会期:2013/02/24~2013/04/07

宇都宮美術館[栃木県]

県立美術館から宇都宮美術館に行くには、いったんバスで駅に戻り、もういちどバスに乗り換えなければならないのだが、本数が少ないので1本逃すと1時間くらい待たなければならない。実際1本逃してしまったためエライ目に会った。まあいいや。「ミニマル/ポストミニマル」は、70年代とそれ以降にスポットを当てた谷新館長(よく間違えられるらしいが、谷・新館長ではなく、谷新・館長)みずから渾身の力をふりしぼった(たぶん)企画。70年代といえば先ごろ埼玉近美でも「日本の70年代」展が開かれたばかりだが、埼玉がサブカルチャーにかなりのスペースを割いていたのに対し、宇都宮は美術のみ、というより絵画・彫刻のみ10人の作家に絞り込んだため、日本の現代美術の変遷がよくわかる展示だった。出品は、堀浩哉、辰野登恵子、中村一美、戸谷成雄、遠藤利克といった面々。展示は作家別でも時代順でもなく、70~80年代とか90年代とか大きな時代のくくりのなかで作家ごとに並べているので(だから同じ作家が何度も出てくる)、通時的にも共時的にもわかりやすい構成となっている。だいたいみんな70年代にミニマリズム(またはもの派)の桎梏・葛藤から出発し、80年代以降に表現性や象徴性を獲得し、近年それを深化させている。もう4半世紀ほど前、西武美術館で「もの派とポストもの派の展開」という展覧会が開かれたが、「ポストミニマル」は「ポストもの派」と重なる部分が多く、今回は「その後のポストもの派の展開」展といいかえてもいいくらいだ。そこでひとつわからないのが、なぜ90年代以降に登場した荒井経や薄久保香を入れたのかということ。それ以前の世代との比較対象としてはありかもしれないが、唐突感は否めない。ともあれ、70年代に批評家としてデビューした谷新(当時は「たにあらた」の表記だった)館長の総括・集大成ともいうべき力作。

2013/02/23(土)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)