artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

プレビュー:瀬戸内国際芸術祭2013

瀬戸内海の12の島+高松、宇野[香川県、岡山県]

会期:春・2013/03/20~2013/04/21、夏・2013/07/20~2013/09/01、秋・2013/10/05~2013/11/04

2010年に第1回が行われ、約93万人もの動員を記録するなど、大きな話題を集めた「瀬戸内国際芸術祭」。2回目の今年は、香川県西部の5島も会場に加わり、全14会場にスケールアップ。会期を3つに分け、約9カ月ものロングラン開催となる。参加作家・プロジェクトも、22カ国・175組(2月時点)となり、会期、規模、内容の多彩さなど、あらゆる面で空前のアート・イベントに成長した。この巨大な催しは、必然的に観客の行動パターンや芸術観にも影響を与えるであろう。それだけに、この第2回展の成否が日本の美術界に与えるインパクトは決して無視できない。

2013/02/20(水)(小吹隆文)

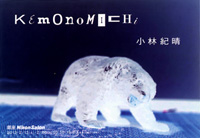

小林紀晴「kemonomichi」

会期:2013/02/13~2013/02/26

銀座ニコンサロン[東京都]

小林紀晴の『メモワール 写真家・古屋誠一との二〇年』(集英社)は、人物ドキュメントの力作だった。投身自殺した妻の記憶を、写真集や写真展を通じて執拗に再構築し続ける古屋誠一を、長期間にわたって取材し続けてまとめたものだが、その過程で小林自身も得るところが大きかったのではないか。写真家に否応なしにつきまとう、すべてを見尽くしたいという「呪われた眼」を自覚したこともそうだが、写真を撮影し、選択し、構成する方法論においても、古屋の影響を大きく受けたのではないかと思う。古屋が「メモワール」のシリーズのなかで試みた、インパクトの強い隠喩的、象徴的なイメージを日常的な場面の写真に差し挟むことで「物語」に深みや奥行きを与えるやり方を、小林もしっかりと学びとったことが、今回の「kemonomichi」展からもしっかりと伝わってきた。

本展は昨年9~11月にキヤノンギャラリーSで開催された「遠くから来た舟」の延長上にあるものだろう。前回の個展では北海道から沖縄まで全国各地の聖地を訪ね歩き、祭礼や宗教儀式を中心に撮影したが、今回は彼の故郷である長野県諏訪地方に焦点を絞っている。諏訪には七年に一度の御柱祭のほかに春の御頭祭があり、「七十五頭の鹿の首が生け贄として捧げられる」のだという。小林は諏訪を撮り歩くうちに、この地に出雲から来た新しい神、ミシャグチと称されるそれ以前の土着の神、さらに最古層の縄文時代の信仰という三層構造があることに気がつく。御柱祭や御頭祭では、その構造が生々しく露呈してくるのだ。特に強調されているのは、熊、鹿、蛇、雉などの動物や鳥などの形象の持つ象徴的な喚起力だ。カラーとモノクロームを混在させ、出征兵士や御柱祭の古写真の複写なども効果的に使って、スケールの大きな時空の表現を実現していた。

なお、冬青社から同名の写真集も刊行されている。また、東京・茅場町の森岡書店では、古屋誠一を2000~2010年にかけて撮影したポートレートを集成した「背中を追って 写真家・古屋誠一への旅」(2月18日~23日)が開催された。

2013/02/19(火)(飯沢耕太郎)

Toyonaka Joint Factory -豊中共同制作所-

会期:2013/02/05~2013/02/17

豊中市立市民ギャラリー[大阪府]

阪急豊中駅の高架下にある市民ギャラリーで、他者と関わることを制作に取り入れた表現活動を行なっているアーティストたちの作品を紹介する展覧会が開かれていた。この企画構成はアーティスト・ユニットのパラモデルの林泰彦。京都市立芸大のキャンパスを出てから向かった最終日の会場は来場者も多く、駅前の通りよりも活気のある賑やかな雰囲気だったので少し吃驚。出展者は荒木悠、平松繭子、馬場章夫・哲平 JOBBBインターネットラジオ局、野原万里絵の4組。野原の作品は先に学内展でも同じシリーズを見たのだが、この会場にはテレビニュースに登場したロシアのメドヴェージェフ首相とチョコバナナという脈絡のない二つの写真をパソコン上で組み合わせ、それをもとに描いた大きな作品が展示されていた。また、こちらでは作家自身が、洗剤をたらした水をOHPで投影しながら実験的に絵を描くという実演も行なっていた。荒木悠は、口の中に小型カメラを入れて行動、豊中の人々とのやりとりや街の風景を撮影したものを上映。平松繭子は豊中の住民や豊中で働く人々と交流し、それぞれの思い出の品物を借りてきて展示していた。ユニークだったのは、一家で記事や番組を作成し、自宅で収録した番組を週に一度更新、インターネットを通じて世界中に発信しているという豊中市在住の馬場章夫・哲平(親子)のJOBBBインターネットラジオ局の展示。自宅のスタジオをそのまま移したこの会場では、阪神大震災の映像、インドの旅の映像等、3本が上映されていたのだが、会期中は仮設スタジオとして来場者飛び入り出演の収録も行なわれていたよう。どれも面白い。市民ギャラリーという場所に新鮮な視線と刺激が吹き込まれたのを感じた展覧会。内容や会場全体の和やかな雰囲気もさることながら、興味深気に作品や制作について質問をする女性に一所懸命に答えている野原万里絵の姿が印象に残った。

会場風景

上映されているのは口の中にカメラを仕込んで撮影した荒木悠の映像作品

2013/02/17(日)(酒井千穂)

京都市立芸術大学作品展(学内展)

会期:2013/02/13~2013/02/17

京都市立芸術大学[京都府]

京都市美術館と大学構内の2会場で開催される恒例の京都市立芸術大学の作品展。残念ながら時間が足りず美術館の展示はあまり見れなかったが今年も最終日に運行されていた美術館からの直通バスに乗って学内展を見に行った。各々の展示スペースも広く、美術館よりも展示の自由度が高い学内展ならではの醍醐味は、発表する学生たちだけでなく見る側にとっても期待が持てる。けれど今年は、技術面やコンセプトに注目するものはいくつもあったのが、強いインパクトのある作品や表現にあまり出会えなかった。というよりも全体的に元気が足りない印象でいまひとつもの足りない気分だった。もっとも記憶に残っているのは油画コースM1の笹岡由梨子のショートムービー。怪し気な音楽にのせて操り人形がテンポよく繰り広げる実写合成の劇がじつに滑稽なのだが、一方ふわふわとしたその動作とユーモアには頼りなく儚げな雰囲気もあり、惹き付けられる魅力があった。

2013/02/17(日)(酒井千穂)

岡崎和郎/大西伸明

会期:2013/02/02~2013/03/03

MA2ギャラリー[東京都]

《HISASHI》をはじめ工芸的な仕上げの彫刻で知られる岡崎と、限りなく緻密なフェイク作品で知られる大西という異色の2人展。世代も背景も異なる作家の組み合わせだが、昨年に続き2回目だという。金属棒を握った手腕の骨のフェイク、開いた手のひら型の皿、握った手のひらの隙間を型どった透明オブジェ(握り心地がよさそうだ)など、手を巡る精妙な作品が多く、それがまたふたりを結びつけてもいるだろう「テクネー」を想起させる。手によるテクネー、テクネーによる手。

2013/02/17(日)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)