artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

梅佳代『のと』

発行所:新潮社

発行日:2013年4月25日

東京オペラシティアートギャラリーで開催された「梅佳代展」(2013年4月13日~6月23日)に合わせるかたちで、写真集『のと』が刊行された。以前この欄で、「そこに住む家族と故郷の人々を愛おしさと批評的な距離感を絶妙にブレンドして撮り続けているこの連作は、梅佳代にとってライフワークとなるべきものだろう」と書いたのだが、その直感がまさに的中しつつあることが、この写真集で証明されたのではないかと思う。

日付入りコンパクトカメラで撮影されている写真が多いので、撮影年月日を特定しやすいのだが、それを見ると2002年頃から13年まで、10年以上のスパンに達している。生まれ故郷の石川県能都町との関係は、100歳近い「じいちゃんさま」の存在もあって、梅佳代にとって特別濃いものなのだろう。これから先も長く撮り続けていくことになるだろうし、さらにシリーズとしての厚みを増すにつれて「撮れそうで撮れない」彼女の写真の希少価値が際立ってくるのではないだろうか。

とはいえ、梅佳代の『のと』では、多くの写真家たちが取り組んでいるような地域の特殊性が強調されることはほとんどない。冬の雪の光景や「能登のお祭り館 キリコ会館」のような珍しい場所が、たまたま背景として写り込んでいることがあっても、多くの写真にあらわれているのはピースマークを出してカメラに笑いかける中高生のような、日本のどの地域でもありそうな情景ばかりだ。誰が見ても既視感に誘われる写真ばかりなのだが、全体を通してみると「これが『のと』」としかいいようのないゆるゆるとした空気感が、しっかり写り込んでいることに気がつく。

植田正治の山陰の光景のように、梅佳代の『のと』も、ローカルでありながら普遍的な写真のあり方を指し示しているともいえる。こうなると日本以外のアジアやヨーロッパの観客が、これらの写真にどんなふうに反応するかも知りたくなってくる。

2013/02/11(月)(飯沢耕太郎)

アートギャラリー×SUUMO住宅展示場

会期:2013/02/09~2013/02/17

武蔵小杉・SUUMO住宅展示場[神奈川県]

最近よくある住宅展示場でのアートフェア。「ご来場いただいた皆さまにもれなく!『石鍋シェフのこだわりチョコケーキ』をプレゼント」という案内状の惹句にひかれて訪れてみた。出展はアートラボ・トーキョーから菅間圭子、戸泉恵徳ら、メグミオギタギャラリーから杉田陽平、中村ケンゴら計16人で、ひとり1軒ずつ16軒のモデルハウスに作品を展示している。家に入ると担当者(もちろん不動産屋の)が「いらっしゃいませ」と笑顔で出迎えてくれる。「あ、絵を見に来ただけです」というと「どうぞごゆっくり」と慇懃無礼に引き下がってくれるところもあるが、ぴったり背後に張りついて「家のほうはいかがですか?」とセールスかけてくる担当者もいて閉口する。それを16軒クリアしなければならないのだから高度なカケヒキが必要だ。最後にチョコケーキをもらえたが、これは障害物競走を勝ち抜いたごほうびみたいなものかもしれない。あれ? よく見たら「ご来場いただいた皆さまにもれなく!」と書いてある下に「来場プレゼントは、なくなり次第終了となります」と小さく記されている。どっちやねん!? ま、とにかくもらえてよかった。って作品のこと書くの忘れてた。モデルハウスなのでクギを打てないのか、だいたい10号程度までの小品2、3点を壁や棚に立て掛けてるところが多く、展示環境としては劣悪といっていい。そんななかで光ったのは中村ケンゴ。彼はもともと不動産の見取り図に基づいた絵を描いているのでピッタリなのだが、それ以上によかったのが、手塚治虫のマンガのキャラをつなぎ合わせた幽霊画のような《Without Me》という作品。これ1点見られただけでもよしとしよう。石鍋シェフのチョコケーキももらえたし。しつこいか。

2013/02/10(日)(村田真)

米田文 展

会期:2013/02/09~2013/02/17

祇をん小西[京都府]

金沢を拠点に活躍している陶芸家の米田文。これまで関西での発表がどれぐらいあったのか知らないが、私は本展で初めて彼女を知った。今回の作品は、時期にちなんで小さな雛飾りがメイン。ほかには、ぐいのみ、小碗、箱があった。雛飾りは2段から5段まで40点近くあり、どれも全長2.5~5センチほどの小品。細部までしっかりとつくり込まれており、思わず手に取って見入ってしまう。釉薬の色彩は九谷焼との共通性が色濃く感じられ、このあたりはさすが金沢の作家である。雛飾りは高価で場所を取り、保管にも気を使うが、彼女の作品なら気楽に愛玩できる。ミニチュア陶器の節句飾りもいいものだ。

2013/02/10(日)(小吹隆文)

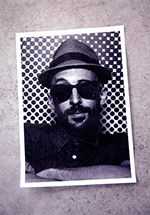

JR展──世界はアートで変わっていく

会期:2013/02/10~2013/06/02

ワタリウム美術館[東京都]

一瞬、東京ステーションギャラリーの展覧会かと思った人もいるに違いない。いないか。JRは、街なかに人の巨大な顔写真を貼りつけていくフランスのストリートアーティストの名前。階段の垂直面に顔写真を少しずつ貼ったり、何軒もの家の壁に部分写真を貼りつけて、遠くから見るとひとつの大きな顔に見える大規模なプロジェクトを手がけている。また、線路の敷かれた土手に顔の下半分を貼り、そこに目の部分を貼りつけた列車がやってきて、通過する一瞬だけ顔写真が完成するパフォーマンスも試みているが、それこそ日本のJRとタイアップしてやってほしいところだ。もっとも新幹線じゃアッという間だけど。まあとにかく街をキャンバスにして(この場合は印画紙か)アートを蔓延させ、そのことで世界を変えていこうとするアクティヴィストといってもいい。ストリートアートなので今回は実作品が展示されるわけでなく、ドキュメント映像での紹介。展示室の一画には写真撮影ブースが設けられ、入場者が撮影するとポスターサイズの顔写真がプリントされ、お持ち帰りができるというサービスもある。この顔のポスターを好きな場所に貼り、それを写真に撮ってワタリウムに送ると美術館のサイトに発表されるという。ただし、撮影された顔写真は自動的にJRのウェブサイトに送られ、肖像権フリーの素材になるらしいからご注意を。

2013/02/09(土)(村田真)

飛騨の円空 千光寺とその周辺の足跡

会期:2013/01/12~2013/04/07

東京国立博物館[東京都]

飛騨・千光寺が所蔵するものを中心に約100体の円空仏を見せた展覧会。《両面宿儺坐像》をはじめ、《賓頭盧尊者坐像》《三十三観音立像》など、円空仏の代表的な作品が一堂に会した。

作品の点数に対して会場の空間がやや狭かった気がしないでもなかったが、それでも林立させた円空仏によって飛騨の森林を再現するという展示のコンセプトはうまく実現されていたように思う。円空仏がまさしく森でつくられたものであることが如実に伝わってきたからだ。

よく知られているように、円空仏の大きな特徴は木材を有効活用してつくられている点であり、なおかつ、顔料や漆で表面を処理しないことによってそのことを詳らかにしている点である。つまり、誰が見ても、第一印象ですでに森林との連続性が伝わってくるのである。

だが、今回改めて円空仏をまとめて見てみると、円空が森林をはじめとした自然のモチーフを取り込みながら造形化していたことが、よくわかった。《龍頭観音菩薩立像》と《聖観音菩薩立像》がまとう衣の表現は、針葉樹を簡略化した記号表現と大きく重なり合っているし、《不動明王立像》の下半身は明らかに魚の鱗であろう。《柿本人磨坐像》の鋭角的な描線にしても、飛騨の山々に今も残る荒々しい岩肌から着想を得たにちがいない。円空仏が自然から彫り出されたというより、むしろ円空仏そのもののなかに自然が凝縮されていると言っても過言ではないだろう。

自然から導き出すのではなく、自然を引き込むような造形のありよう。このような円空仏は、いかなる点においても、近代彫刻とは相容れない。その最も典型的な例証が、円空仏の正面性である。見た目のボリュームとは裏腹に、円空仏のなかにはきわめて薄いものが多い。正面から見ると気がつかないが、少し視点をずらすと、その薄さに驚愕するというわけだ。近代彫刻が周囲360度からの視点に耐えうる造形を目指していたのとは対照的に、円空仏はむしろ正面性を求めている。この点にかぎって言えば、円空仏はむしろ絵画的と言えるのかもしれない。

いや、自然との関係性の観点から言えば、円空はそのようにして正面性に依拠しながらも、同時に、その極薄の造形すらも露呈することで、自然に対する融通無碍な身ぶりを体現していたと言うべきなのかもしれない。円空仏を楽しむ視線は、近代彫刻の不自然さを浮き彫りにするのである。

2013/02/08(金)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)