artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

プレビュー:フィギュアたちの人生

会期:2011/09/03~2011/11/13

ボーダレス・アートミュージアムNO-MA[滋賀県]

「人はなぜフィギュアを、命あるもののように愛し、そして作るのだろう」というシンプルな疑問から端を発し、アーティストや障害を持つ制作者たちがつくったフィギュア作品を集めて紹介する。作家は、石野敬祐、大江正章、勝部翔太、金氏徹平、河野咲子、古賀翔一、デハラユキノリ、BOME(ボーメ)の8名。素材、技法、作風、いずれの面でもバラエティに富む作家・作品が集うので、フィギュアに対する新たな価値観が見つけられるかもしれない。

2011/08/20(土)(小吹隆文)

プレビュー:田中真吾 個展 識閾にふれる

会期:2011/09/02~2011/09/30

eN arts[京都府]

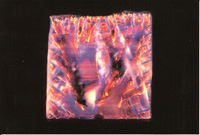

火をテーマにした平面、立体、写真作品を制作している田中真吾。例えば、紙と木のパネルの一部を燃やした作品「TRANS」は、焼け焦げた紙がつくり出す造形の妙が、炎の動きや時間の経過を連想させ、さらには強さ、脆さ、儚さなどの感情を喚起する。今回は、その「TRANS」だけでなく、写真を用いた「LIGHT」と「TRACE」、紙と漆喰のパネルを炎であぶった「HEAT」の4シリーズを一挙に展示。田中の仕事を体系的に観賞する機会となる。

2011/08/20(土)(小吹隆文)

加藤翼 展 深川、フューチャー、ヒューマニティ

会期:2011/07/23~2011/08/27

無人島プロダクション[東京都]

地域住民や参加者とともに共同で巨大な木箱を引き倒し、引き起こすプロジェクトを手がけている加藤翼の個展。画廊内の空間をそのままトレースした木箱を、画廊近くの公園で引き起こすプロジェクトを行ない、その木箱を再び画廊の中で組み立てなおし、木箱の内部でプロジェクトの記録映像を見せた。力いっぱいロープを引いた末、ようやく木箱が立ち上がると、その表面に貼られたフィルムミラーが周囲の風景を映し出すせいか、あるいはその映像を木箱の内部で鑑賞しているせいか、屹立する木箱が思いのほか大きく見えることに驚きを禁じえない。寝かせられたものを苦労して立ち上げる達成感は、たとえ現場で経験を共有していなくても、たしかに伝わるほど力強い。加藤の作品には、もともと「引き倒し」と「引き起こし」の二面性があったが、今回の個展で発表された作品では「引き起こし」のほうにあえて重心を置いていたようだ。それが震災で傷つき、疲弊した私たちの心を回復させようとするものなのかどうかはわからない。けれども、時勢に敏感に反応するのはよしとしても、加藤の作品の醍醐味はあくまでも「引き倒し」と「引き起こし」の両面にあることに変わりはないように思う。

2011/08/19(金)(福住廉)

山本基 しろきもりへ─現世の杜・常世の杜─

会期:2011/07/30~2012/03/11

箱根彫刻の森美術館[神奈川県]

塩を使う美術家、山本基の個展。塩と岩塩で構成した室内庭園《現世の杜》、塩を固めたブロックを塔のように積み上げた《摩天の杜》、そして青い床一面に塩の線を走らせた《常世の杜》などを展示した。いずれも塩の白い清らかさが美しい。けれども、同じ素材を用いながらも、それぞれの作品の性格がまったく異なっているところがおもしろい。会場で最初に見せられる《現世の庭》は、龍安寺の石庭のような整然とした秩序によって静的な美しさが演出されているが、《常世の杜》には逆に脈動するダイナミズムが満ち溢れている。前者がおもに直線によって「自然の人口化」を試みているとすれば、後者が複雑に絡み合う曲線によって「人間の自然化」を図っているといってもいい。じっさい《常世の杜》は、幾何学的な模様によって迷路を無限に増殖させる、これまでのミニマムな作品とは対照的に、有機的な自然のイメージが強く打ち出されている。塩の線は激しく交差しながら網状に分岐してゆき、それらを目で追っていくと線の速度すら感じられるし、会場内に設けられた展望台に登って全体を見下ろすと、生命力あふれる巨木ないしは肉体に張りめぐらされた血管を連想させる。そのため、その線の一つひとつに人間の営みが託されているように見えるのだ。交差と分岐を繰り返す線の動きは、さまざまな人間関係に翻弄されながら進んでいく人生の軌跡のようだし、つながりそうでつながらない線はやがて誰かに出会う未来を暗示しているようだ。人間と自然を対立的にとらえるのではなく、それぞれを重ね合わせて見ること。まるで「バベルの塔」のように天高くそびえ立ちながらも、廃墟のように崩落した《摩天の杜》が、自然に対する人間の敗北を暗示しているとすれば、《常世の杜》が明示しているのは、自然と人間を同じ次元でとらえる視点である。そこにこそ、震災で自然に圧倒された私たちが、今後進むべき道があるように思えてならない。

2011/08/18(木)(福住廉)

宇井眞紀子「アイヌ、風の肖像」

会期:2011/08/17~2011/08/30

銀座ニコンサロン[東京都]

小栗昌子の「フサバンバの山」もそうなのだが、このところ腰を据えて特定の地域、人物などを撮影するドキュメンタリー写真のあり方が気になってきている。宇井眞紀子が新泉社から刊行した同名の写真集の刊行にあわせて開催した「アイヌ、風の肖像」展でも、写真撮影の行為の“原点”を志向するような営みに、強く心惹かれるものを感じた。小栗も宇井も女性の写真家なのは偶然ではない気がする。女性の方が繰り返し、うねりながら続いていく被写体の生のリズムに、無理なく同調することができるのではないだろうか。

宇井眞紀子は1992年に、偶然の機会から、北海道沙流郡二風谷でアイヌ民族のコミューンを組織するアシリレラ(「新しい風」という意味、日本名は山道康子)に出会う。彼女の凛としたたたずまいと、大家族を束ねる包容力に魅せられた宇井は、以後20年近く子連れで二風谷に通い詰め、アシリレラ・ファミリーを記録していった。彼らの暮らしの細部のほか、アイヌの聖地を破壊する二風谷ダムの反対運動、伝統儀式、世界各地の先住民族との交流など、アシリレラさんを中心に撮影した写真をまとめたのが今回の展示である。

モノクロームとカラーを併用する撮影のスタイルには、自然体でまったく気負いがない。もちろん個々の写真には、それぞれの場面のバックグラウンドがきちんと写り込んでいるのだが、それらを読み解き、解説していこうとするよりは、その場を共有してシャッターを切っている写真家の心の躍動が、ストレートに伝わってくるのだ。20年の年月とともに、写真家も被写体となったファミリーの状況も、少しずつ変わっていく。それを無理なく受けとめて写真に編み込んでいく、息の長いドキュメンタリーのスタイルが、既にできかかっているように感じた。

2011/08/17(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)