artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

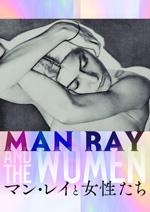

マン・レイと女性たち

会期:2021/07/15~2021/09/06

Bunkamuraザ・ミュージアム[東京都]

面白い企画である。これまでもマン・レイの作品展は何度も開催されており、それ自体は珍しいものではない。だが、「マン・レイと女性たち」の関係のあり方に焦点を絞った展覧会は、あまりなかったのではないだろうか。

たしかに、マン・レイは生涯にわたって、美しく魅力的な女性たちをモデルとして作品を制作し続けてきた。特に、彼と公私ともに関係が深かったキキ・ド・モンパルナス、リー・ミラー、メレット・オッペンハイム、アディ・フィドラン、ジュリエット・ブラウナーらをモデルとした、輝くばかりの写真群は出色の出来栄えといえる。彼女たちはマン・レイのインスピレーションの源であり、その存在抜きでは、ユーモアとエスプリとエロティシズムを合体させた彼の作品世界そのものが成りたたない。

だが近年、男性アーティストと女性モデルとの関係は、マン・レイの時代よりも、微妙でむずかしいものになりつつある。いうまでもなく、フェミニズム的な見方が強まるにつれて、男性が女性を従属させ、支配するような作品制作のあり方が、問題視されるようになってきたからだ。そのことは、今回の展覧会でも考慮せざるを得なかったようで、監修者の巌谷國士による序文でも、作品を所蔵する「国際マン・レイ協会」のメッセージでも、「マン・レイはいつも女性と対等に接し、差別意識も偏見もない客観的な目で、敬意を持って女性の美と個性を定着」したことが強調されていた。

実際のところ、本当にマン・レイと女性たちが「対等」だったのかは疑問が残る。だが、彼が常にモデルたちとの共同作業のようなかたちで作品を制作し、彼女たちのこのようでありたい、こんなふうに成りたいという欲望を素早く察知し、実現しようとしていたことは間違いないだろう。ダダイストやシュルレアリストのような、やや特異な集団内だけのことだったかもしれないが、そこにはたしかに男女の創造的な共犯関係が成立していた。

問題は、特に男性が女性を撮影するヌード写真やポートレートに対する、社会的な監視体制が強まってきていることだ。今回は、1920-50年代の作品が大部分であり、「女性と対等に接し」と何度も表明することでなんとか展覧会が実現できたが、ギャラリーや美術館にヌード写真を展示すること自体がタブーになりつつある。「マン・レイと女性たち」展は、そのことの当否を、もういちど考え直すきっかけにもなるのではないだろうか。

2021/07/15(木)(飯沢耕太郎)

さまよえる絵筆─東京・京都 戦時下の前衛画家たち

会期:2021/06/05~2021/07/25

京都文化博物館[京都府]

板橋区美でもやっていたのに、会期途中で非常事態宣言が出てしまったため見られず、京都会場に足を運んだ。タイトルにもあるように、これは戦時下における東京と京都の前衛画家たちがなにを思い、なにを描いたかを検証する展覧会。なので京都は単なる巡回先ではなく、展覧会においても重要な位置を占めているのだ。一般に戦時中の美術というと、勇ましくも愚かしい「戦争画」しか思い浮かばないが、もちろん戦争画を描かない画家たちもたくさんいた。では彼らはどんな絵を描いていたのか、とりわけ前衛的な画家たちはいったいなにをしていたのか? この展覧会によれば、彼らはおおむね「古典」および「伝統」に接近していたという。

戦前の前衛美術として、シュルレアリスム(超現実主義)、抽象、プロレタリア美術が知られているが、プロレタリア美術はすでに1934年に弾圧されて壊滅。翌1935年には帝展改組によって国家統制が強化されたが、それに対抗するように福沢一郎らの美術文化協会、長谷川三郎らの自由美術家協会が結成され、前衛運動は盛り上がったかに見える。だが、作品傾向としては抽象は先細り、シュルレアリスムは古典的絵画へと退行を余儀なくされる。要するにシュルレアリスム(超現実主義)から「シュル(超)」が抜け落ちて「現実主義」に立ち戻ったともいえるだろう。ここでいう「古典」とは美術史の古代ギリシャ・ローマに限らず、近代以前の美術全般を指し、また西洋だけでなく日本の仏像や古美術も含めてのもの。ナショナリズムの高まる時代になぜ西洋の古典が参照されたのかといえば、1937年に日独伊防共協定が結ばれたことが大きい。古典の宝庫であるイタリアはもとより、前衛芸術を弾圧し、古典美術を推奨したナチス・ドイツの影響もあるはずだ。

第1章では福沢一郎とその薫陶を受けた小川原脩、杉全直らの人物像などを展示。軍靴の響きが近づくにつれ奇抜さは影を潜め、穏やかなシュルレアリスムに落ち着いていくのがわかる。ちなみにこの3人はその後、戦争画を描いている。戦争画に反発したことでよく知られているのは、松本竣介や靉光や麻生三郎らが1943年に結成した新人画会だが、彼らは別に戦争に反対していたわけではなく、戦時下においてもふだんどおりに描いたり発表しようとしただけにすぎない。いまでは当たり前のことが、当時は非常識と受け止められたのだ。第2章ではこの新人画会が取り上げられている。西洋と東洋の古典技法を採り入れた靉光は不穏な時代を予感させる静物画を残し、戦前ヨーロッパに滞在した麻生はレンブラントばりの自画像を制作した。

第3章では、古代ギリシャ美術から仏像や埴輪にモチーフを移行させた難波田龍起、第4章では締め付けが厳しくなる戦時下、東北への取材旅行に活路を見出した吉井忠を中心に紹介。そして第5章で、京都を拠点に活動した北脇昇と小牧源太郎の出番となる。京都の数寄屋建築から想を得た北脇の幾何学的抽象絵画や図式絵画、小牧の仏教美術研究から導き出されたシュールな仏画もユニークだが、いちばん目を引いたのは、この2人を含めた新日本洋画協会のメンバーによる集団制作だ。その第1号の「浦島物語」では、北脇が「浦島亀を救ふ」から「玉手筥は遂に開かれた」まで全体の構成を決め、14人の同人がそれぞれ与えられた命題を描いていく。連歌や連想ゲーム、あるいはシュルレアリスムの実験のように、全体でストーリーがつながっていながら個々の作品としても鑑賞できるという優れものだ。絵はダリやタンギーに似た寂しげなイメージが多いが、これで紙芝居か絵本をつくればおもしろいかもしれない。

ともあれ、こうして見てくると、古典回帰といっても中途半端なシュールがかったリアリズムだったり、とりあえずの一時的な日本回帰だったりして、本格的に古典主義を採り入れるまでには至らなかったようだ。もちろん戦時下だから古典というのは隠れミノで、同展を企画した弘中智子氏が指摘するように、「『古典』を取り入れることで監視の目をくぐり抜けながら、戦時下の日本の社会が抱える問題を描き出そうとしていた」面もあるだろう。それにしても、やむをえずではあれ、戦時中の前衛画家が古典に向き合う時を得たのは無駄なことではなかったはずだ。であればこそ、戦争画が短期間のあいだに大量に復活させた「物語画」ともども、これらの前衛画家たちが試行錯誤した「古典主義」も、戦争が終わった途端に失われ、再びゼロから出発せざるをえなかったことは、日本の近代美術史にとって大きな損失ではないかと思うのだ。あーもったいない。

2021/07/13(火)(村田真)

石内都展 見える見えない、写真のゆくえ

会期:2021/04/03~2021/07/25

西宮市大谷記念美術館[兵庫県]

「写真は表面しか撮影することが出来ない」。これは同展のカタログに載っていた石内自身の言葉だ。当たり前のことを言っているのだが、その当たり前のこと(それは写真家の戒めにも聞こえる)を、石内ほど作品に染み渡らせている写真家もいないだろう。展覧会を見て、あらためてそう思った。ちなみに冒頭の言葉は、「しかし、その表面は支える裏側としての内部が存在し、間口と奥行きが見えない隠れた中身として、全体をかたち造っている」と続く。

出品は初期の「連夜の街」から昨年の「The Drowned」まで、12シリーズ約170点で、40年あまりの仕事を振り返っている。全国の元赤線地帯を撮影した「連夜の街」(1978-80)には遊廓だった建物が写っているが、目に止まるのは建築そのものでもその場の空気でもなく、剥がれた天井や壁のシミだったり、場違いなタイルやステンドグラスといった外面のほうだ。ここではまさに「隠れた中身」を予感させるべく、表面が撮られている。建物の表面を撮ったら、次は人間の表面だろう。「Scars」(1991-)と「INNOCENCE」(2001-)は、女性の身体に刻まれた傷跡を写したシリーズ。これと同じ展示室に、石内の愛する植物を撮った「sa・bo・ten」(2013)と「Naked Rose」(2005-06)のシリーズも並んでいる。女性の体表と植物とは妙な取り合わせだと思ったが、なるほど年季の入った身体というのは、モノクロ画像だけ見れば、肉塊みたいなサボテンやしおれかけたバラの花と見分けがつきにくい。

体表とくれば、その延長としての衣服に行くのは自然だろう。しかし衣服ならなんでもいいというわけではない。そこで選ばれたのが広島の被爆者たちが身に着けていた衣類で、「ひろしま」(2007-20)シリーズと名付けられた。衣服だけでなく、手袋、眼鏡、頭巾、靴なども写しているが、いずれも皮膚の延長物であることに変わりない。それゆえに、血がついていたり穴が開いたりしていると痛々しく感じられる。この「ひろしま」シリーズは最初の展示室に飾られているが、見ていくと、義足やコルセット、あまり汚れていないカラフルなドレスの写真もあって違和感を覚える。リストを見ると、後半はメキシコの女性画家、フリーダ・カーロの愛用品を撮った「Frida by Ishiuchi」「Frida Love and Pain」(2012)シリーズだった。もうひとつ衣服を写したシリーズに「絹の夢」(2011)がある。これは石内の故郷である桐生名産の絹織物を撮ったもの。蚕のまゆから着物の模様まで写しているが、織物のパターンをクローズアップした写真はまるで抽象絵画のようだ。

驚いたのは、昨年撮影したばかりの新作「The Drowned」(2020)シリーズ。2年前の台風で川崎市市民ミュージアムの収蔵庫が浸水し、石内の初期作品の「アパートメント」や祖母を写した「1899」が壊滅的な被害を受けた。「The Drowned」はそのボロボロに変質した印画紙を撮影したもの。つまり自分の写真をもういちど写真に撮ったわけだが、「アパートメント」のほうはまだ被写体の建物や看板などが確認できるものの、あと2点は画像が溶け、表面が剥がれ、カビや汚れで褐色に変色していて判別がつかない。石内の言葉を借りれば、「裏側」に「存在」したはずの「中身」は消え去り、ただ荒れた「表面」があるだけ。「写真は表面しか撮影することが出来ない」とすれば、いずれ絵か写真を撮影するのではないかと予想はできるが、まさかこんな写真の果ての「写真」に行き着くとは!

2021/07/13(火)(村田真)

ルール?展

会期:2021/07/02~2021/11/28

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2(※)[東京都]

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開館時間を短縮。収容率50%以内にて営業。

出来の善し悪しはともかく、世の中にデザインされていないモノやコトがないように、世の中にルールのないモノやコトもないということを改めて実感した。実はこの企画展が発表された当初、「ルール」というテーマに、私はいまひとつピンときていなかった。何となく憲法や法律といった“お堅い”イメージしかなかったからだ。しかし規則やマナー、習慣、自然の法則などもルールの一環と捉えれば、確かにルールは社会や生活の基盤であることに気づかされる。その点でデザインと概念がよく似ていると感じた。

本展でもっともユニークだったのは、ギャラリー1で展示されている来場者参加型の作品《あなたでなければ、誰が?》である。1回につき14人の来場者がステージに上がり、目の前のスクリーンで次々と投げかけられる質問に対して「はい」「いいえ」に分かれて立つというものだ。私が参加した回では、政治や民主主義などに関する質問が続き、即答するのに案外と難しい内容もあった。その後、ほかの参加者の回を見学すると、人間の生死などに関する質問もあった。一問一問の回答直後にこれまでの来場者の回答の統計が表示され、自分が多数派なのか少数派なのかを知らされる。多数決がルールを決める手段のすべてではないが、国会をはじめさまざまな議会や場面で採用されている多数決について考えさせられると同時に、ルールづくりを擬似体験できる作品でもあった。

ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル)、田中みゆき、小林恵吾(NoRA)×植村遥、萩原俊矢× N sketch Inc.《あなたでなければ、誰が?》

ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル)、田中みゆき、小林恵吾(NoRA)×植村遥、萩原俊矢× N sketch Inc.《あなたでなければ、誰が?》

そのほかの作品群では、総じてドキュメンタリー映像作品が印象に残った。健常者からは想像もつかない、盲目者が信号を渡る際に頼りにしている“音”の存在、京都市内で観光客らに対して、複雑なバス路線の乗り継ぎ方法を強引かつユーモラスに教えるNPO法人、自分たちらしい結婚のかたちを求めようと話し合いを重ね、独自の契約書を交わす男女、性別も年齢も人種も異なる9人の美容師が手分けしてひとりの女性の髪を切る試みなど、いずれもまったく異なる趣旨の映像だが、そこに介在するのは法には定められていない独自のルールである。そう、ルールは人間の行動様式を決める。新型コロナウイルスの蔓延により、昨年から我々は「新しい生活様式」を強いられるようになった。一昨年までは考えられなかった新しいルールが世の中に急速に定着していく様子をまざまざと味わったではないか。そんないまだからこそ、本展は考えさせられる面が多かった。

田中功起《ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)》

田中功起《ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)》

Commissioned by Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco

Photo courtesy of the artist, Vitamin Creative Space, Guangzhou and Aoyama Meguro, Tokyo

公式サイト:http://www.2121designsight.jp/program/rule/

2021/07/11(日)(杉江あこ)

ライトハウス

[東京都]

ロバート・エガース監督の『ライトハウス』は、美と醜をいずれも際立たせる白黒映画であり、「1.19:1」というほぼ正方形に近いアスペクト比のスクリーンによって閉塞感を味わわせる。作品の要素は以下の通り。名優二人が演じる灯台守、そして4週間で終わるはずだった管理というシンプルな設定に対し、不吉な海鳥(デビュー作の『ウィッチ』でも山羊が重要だった)、人魚の伝説、海の怪奇、人間の秘密が絡むスリラーである。灯台守が発狂した実際の事件やメルヴィルらの船乗り文学などに着想を得て構想されたという。あまりにもリアルな存在ゆえに、本物の灯台で撮影したものだと思っていたが、充実した内容のパンフレットによると、求めていた19世紀の灯台がアクセスが難しい離島にしかなかったため、すべてセットだった。すなわち、カナダの漁業コミュニティに建設された外観のショットのための高さが約21mの塔と、ハリファックス近くの屋内セットを組み合わせて、映画は制作されている。現地の住民は気に入り、残して欲しかったらしいが、恒久的な組積造ではなく木造のため、安全性を考慮して撮影後に解体された。

二人の男が極限まで対峙する灯台は、水平の海に対して垂直に起立し、男根の象徴とでもいうべきビルディングタイプである。興味深いのは、巨大なフレネルレンズによって、遠くへの光を放つ頂部のエリアを聖なる空間とし、老いた灯台守を幻惑し、秘教めいた儀式の場としていることだ(ここに若い灯台守が入ることは許されない)。なるほど、まわりに何も人工的な構築物がない環境において、夜に輝く灯台はロマンティックな風景である。そこに至る螺旋階段も、いくつかの出来事の場として活躍する。本来、灯台は船が迷わないよう、位置を知らせる役割を果たす。しかし、舞台が孤島ゆえに、激しい嵐によって、二人の男は外界から遮断され、食料が底をつき、生存の危機に陥る。すなわち、そこが灯台にもかかわらず、海上でさまよえる船のような極限状態になってしまう。だからこそ、船乗り文学のレファレンスが効いてくる。灯台という場の読み替えとしても、創意に富む作品だった。

映画『ライトハウス』公式サイト: https://transformer.co.jp/m/thelighthouse/

2021/07/11(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)