artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

三菱創業150周年記念 三菱の至宝展

会期:2021/06/30~2021/09/12

三菱一号館美術館[東京都]

三菱創業150年、一号館美術館開館10年を記念した展覧会。三菱初代社長の岩崎彌太郎、その弟の彌之助、彌太郎の息子の久彌、彌之助の息子の小彌太と、兄弟で社長リレーを繰り返していた岩崎家4代にわたるコレクションを披露している。出品は主に、彌之助の創設した静嘉堂と久彌が設立した東洋文庫からで、そのコレクションは美術に特化することなく文化・学術全般におよび、フィランソロピー精神に貫かれていることがわかる。だからまあ、美術館で鑑賞してもあまり楽しいものではない。茶道具、刀剣、漢籍などは興味ないし。

もちろん、そそられるコレクションもいくつかある。まずなんといっても、黒田清輝の《裸体婦人像》だ。黒田がちょうど120年前の1900-01年に再渡仏したときに描かれたヌード画で、帰国後、白馬会に出品したところワイセツと見なされ、警察の指示により下半身を布で覆われてしまった。いわゆる「腰巻事件」ですね。しかし下半身にはワレメはおろか毛の1本さえ描かれていない、いわば空白地帯。これならふっくら隆起したオッパイのほうがそそるだろうに、なんでなにもない部分を隠さなければならなかったのか、いまとなっては理解に苦しむ。でもなんでそんな問題作が岩崎家に入ったんだろうね。そそられたのかな。

ちなみに、黒田の師であるラファエル・コランの《弾手》も所蔵していたようだが、モノクロ写真しか残っていないところを見ると震災か戦災で焼失したのだろうか。また、パリで黒田に画家になることを勧めた山本芳翠の怪作《十二支》は、彌之助の依頼で制作され、三菱重工が所蔵しているはずだが、残念ながら今回は出ていない。この連作は見る機会がきわめて少なく、10年前の三菱一号館美術館の開館記念第2弾「三菱が夢見た美術館」展に一部が出たそうだが、ぼくは見逃してしまった。ともあれ、油絵は今回《裸体婦人像》と、原撫松の《岩崎彌之助像》しか出ていない。

もうひとつ興味をそそられたのは西洋の古書だ。特に15世紀後半のインキュナブラ(初期印刷本)であるマルコ・ポーロの『東方見聞録』や、14世紀のコーランの写本、17世紀の重厚な金具付きの聖書などは落涙ものだし、シーボルトの『日本動物誌』やグールドの『アジアの鳥類』といった博物誌は垂涎もの。いずれもアジアに関係しており、東洋文庫の所蔵だ。印刷関連でいうと、日本最古の印刷物である《陀羅尼》(仏教の呪文が書かれている)と、それを収めるカプセルの《百万塔》も興味深い。これは静嘉堂の所蔵。

そして最後に、これひとつだけで一部屋とっていた《曜変天目》にも触れなければならない。これはつい先日、静嘉堂文庫美術館最後の展覧会「旅立ちの美術」で初めてお目にかかったばかり。地味な作品の多いコレクションのなかでは見た目にも異彩を放つ、人気ナンバーワンの国宝だ。おもしろいのは展示形態。ふつう茶碗は側面を見せるものだが、これは内側を見せるため、四方から見下ろせるように低い位置に置かれている。確かに見るべきものは内側のグロテスクな模様だけで、外側は黒っぽくてなんの変哲もない。周囲をめぐりながら思ったのは、鑑賞するのに最適な角度というのはあるのか、ということ。器内の模様さえ見られればどこから見ても大して変わらないように思うのだが、カタログに載っている4点の写真を見るとすべて同じ角度というか、同じ部分が写っている。うち1点は茶碗を横倒しにして内部を撮っているが、肝心の部分が天に来るように置かれているのだ。これが《曜変天目》をもっとも美しく見るための角度ということだろう。どうでもいいけど、気になるのだった。

2021/06/29(火)(村田真)

原啓義「まちのねにすむ」

会期:2021/06/22~2021/07/05

ニコンサロン[東京都]

原啓義は銀座ニコンサロンで2017年、2019年と個展を開催している。当初は「都会のネズミ」というテーマの面白さ、ネズミたちの意外な可愛らしさが目立っていたのだが、次第に彼らを取り巻く環境とのかかわりあいが大きくクローズアップされてきた。今回の3回目の展示では、さらに視点が深まり、単純に「動物写真」の範疇にはおさまらない写真が増えてきている。シルエットで捉えられた走るネズミ、彼らの天敵のカラスやトビ、店のシャッターに貼られた「毒エサ設置」のポスターなどネズミが写っていない光景もある。また、街を行く人々(特に女性)との絡みの場面を撮影した写真を見ると、スナップショットとしての精度が上がってきていることがわかる。もはやこのテーマに関しては、他の追随を許さないレベルに達しているのではないだろうか。

「まちのねにすむ」という今回の展覧会のタイトルも、含蓄が深い。原のステートメントによると、「ネズミ」というのは、元々「根の国に栖むもの」という意味で名づけられたのだそうだ。「根の国」とは、いうまでもなく「死者たちの国」のことだ。つまり、ネズミたちは死者たちの世界からこちら側に越境してきた生きものということになる。特に近代以降の都市において、「根の国」の出入り口はあまり人目につかないように隔離、隠蔽されていることが多い。原は、ネズミたちの存在を通して、都市空間における生と死の境界の領域に探りを入れようとしているのだ。

原は2020年に、福音館書店の「たくさんのふしぎ」シリーズの一冊として『街のネズミ』を刊行した。だが、彼の仕事の厚みを考えると、そろそろより大きな枠組みで写真集をまとめる時期が来ていると思う。間違いなく、都市/自然、生/死を視野におさめた、奥行きのあるいい写真集になるはずだ。

2021/06/29(火)(飯沢耕太郎)

Soft Territory かかわりのあわい

会期:2021/06/27~2021/08/22

滋賀県立美術館[滋賀県]

4年間の休館を経て、「滋賀県立近代美術館」から名称を変え、リニューアルオープンした滋賀県立美術館。オープニング展である本展では、滋賀にゆかりのある若手作家12名が参加する。休館中に県内で展開した若手作家紹介プログラム「アートスポットプロジェクト」の参加作家9名に、新たに3名が加わった。同館では1986-99年度まで、同時代の作家を紹介する企画「シガ・アニュアル」が開催されていた歴史を踏まえ、原点回帰として、「地元と関わりのある若手作家かつすべて新作」というチャレンジングな態勢で臨んだ。「リスクは高くなるが、リスクを引き受けるような美術館でなければ、注目を集める若手作家は関わってくれない。また当館には、そのリスクを楽しめる学芸員がいる」というディレクター(館長)の保坂健二朗の言葉には、同時代の創造の場所としての美術館に対する期待と自負がにじむ。

展示の前半では、廃材の再利用や自然物を媒介的に取り込んだ表現が並ぶ。度會保浩は、昭和の住宅に使用された型板ガラス(ガラスの片面に凹凸の模様を付け、視線を遮断しつつ採光を確保する)の断片を接合し、壺の形態に再構築した作品を出品。西川礼華は、花を包んだ布を土や水に浸し、微生物の分解や風化作用によって遺物化させたものをベースとしてつくる。その生命の痕跡を読み解くように描画した日本画は、エネルギーや気の流れを思わせる繊細な震えに満ちている。藤永覚耶の作品では、スライスした丸太の片面にインクで画像を刷り重ね、毛細管現象により木の内部を通ったインクが、反対面に無数の色の粒となって「像」が出現する。植物組織の現象を利用して、印刷画像の最小単位である「ドット」、複製、時間の痕跡について問う。

度會保浩 展示風景[撮影:artscape編集部]

フライヤーのメインビジュアルにも採用され、鮮烈なイメージで目を引くのが、河野愛の写真作品《こともの foreign object》である。まだ体毛も生えそろわないような滑らかな乳児の皮膚のあいだで光る、一粒の真珠。それは、今まさに乳児の体内からこぼれ落ちる汗や涙の結晶のようにも、皮膚の上に生まれたばかりの神聖な吹き出物のようにも見え、乳児の体自体が新たな生命の萌芽を宿しているようにも見える。貝の中に「異物」が入る(人工的に入れる)ことでできる真珠と、母体にとっての「異物」である胎児。コロナ禍の直前に出産した河野自身の経験が着想源だというが、「異物」との共存や循環的につながる生命について、美しくも静謐なイメージで語りかける。

河野愛《こともの foreign object》[撮影:artscape編集部]

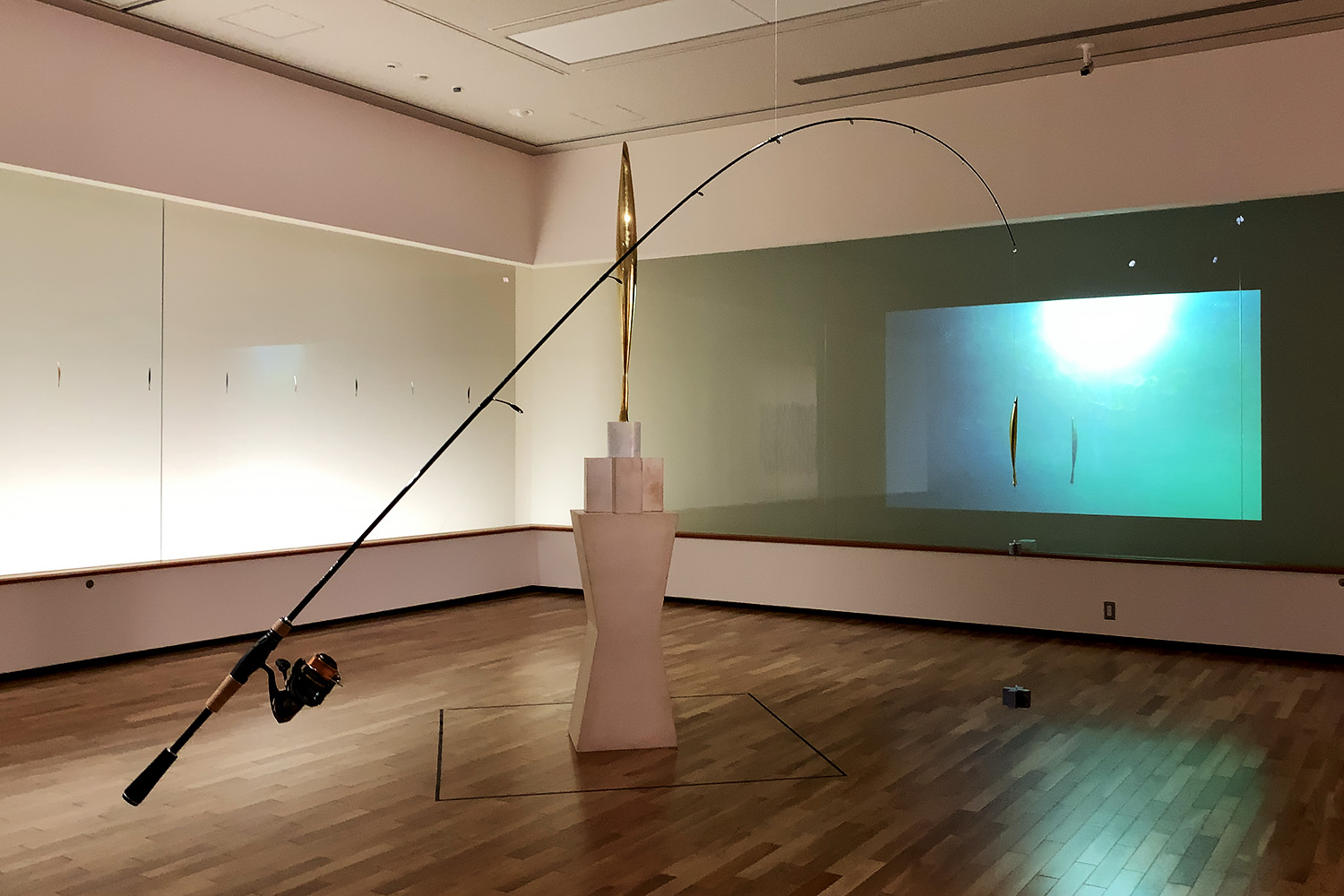

また、「琵琶湖」へ言及するのが石黒健一と井上唯。石黒は、滋賀県立近代美術館(当時)の開館展で初公開されたブランクーシの彫刻《空間の鳥》の制作年と、特定外来生物に指定されている淡水魚「ブラックバス」が日本に移入された年が同じ「1925年」であることに着目。石膏の原型からブロンズ鋳造され、世界中に複数体存在する《空間の鳥》を3Dスキャナでデータ化し、縮小サイズでアクリル製の「ルアー」として複製した。実際に琵琶湖にこの「ルアー」を投入した映像も制作。それは、かつて《空間の鳥》が「工業製品」と見なされた歴史をパロディとして反復しつつ、同年に異郷の地に持ち込まれたものの子孫たちの思いがけない邂逅の物語を夢想する。一方、井上唯は、琵琶湖の湖岸で収集した貝殻、流木、木の実、漁網、陶器の破片など自然と人工物が入り混じったさまざまな漂流物を用いて、繊細かつ壮大なインスタレーションを構成。砂浜に打ち寄せる波のようなベールが包み込む空間の中に、都市や樹木の生態系を思わせる造形物が展開する。

石黒健一《百年後に見る鳥と魚の夢》[撮影:artscape編集部]

井上唯《環》[撮影:artscape編集部]

最後に、展覧会タイトルにある「テリトリー」や「集団の形成と排除」について、薬師川千晴と井上裕加里の作品に注目したい。薬師川の作品は、デカルコマニーや掌での描画による「筆触」の否定と再肯定、構造の(非)対称性、折り畳んだ「画布」の襞構造など、抽象絵画の可能性の探求と解されるが、そこに同時代的な省察を読み取ることも可能だ。例えば《右手と左手の絵画》は、右手と左手に異なる色の顔料を付け、画面の左右半分ずつを単色で塗り分けた作品。それぞれの「領域」を主張する色どうしが真ん中でぶつかり合うも、混じり合って第三の領域を形成することなく、両者の「境界線」が出現する。

薬師川千晴 展示風景[撮影:artscape編集部]

井上裕加里の映像作品《grouping》は、日本と韓国の高校の教室で、教師の指示により、生徒たちが1人ずつ人数を減らしていくグループ分けのゲームの記録である。机と椅子ごと移動しながら、まず5人グループをつくり、4人、3人、2人とグループから1人ずつ排除されていく。ここで戦慄的なのは、韓国と日本の対照性だ。終始、席替え中のように賑やかで会話の絶えない韓国の高校生たちに対し、ほぼ無言のまま、会話も議論もなく、「空気を読んだ」者がすっと身を引いて退場していく日本。シンプルな仕掛けだが、「排除と選別が強制的に実行される場である教室」「理不尽なルールへの一方的な従属」、そして「空気を読むことで成り立つ日本社会」が鮮烈にあぶり出される。「誰をどのような理由で排除するのか」の議論も、「そもそも理不尽なルールに黙って従うべきなのか」という異議申し立ても起こらない。社会の縮小構造である「教室」が「排除を容認し、自分の意見や疑問を口に出す場ではない」ことの露呈は、日本社会における民主主義の機能不全の証左を突きつける。

井上裕加里《grouping》[撮影:筆者]

一方、屋外に設置された井上の《こうさするこうえん》は、公園の遊具を模したつくりのなかに、「コミュニケーションの必要性」を希求する。90度で交差するブランコは、お互いが交互に漕がないとぶつかってしまう。登り口が2つあるが滑り台が途中で合流する遊具もまた、相手とのコミュニケーションを取ることで遊びが可能になる。「遊具」という、より低年齢かつ身体感覚に訴える仕掛けを通して、「個人と個人のコミュニケーション」を図ろうとする作家の姿勢に希望を感じた。

井上裕加里《こうさするこうえん》[撮影:筆者]

2021/06/26(土)(高嶋慈)

連続企画「都築響一の眼」vol.4/「portraits 見出された工藤正市」

会期:2021/06/09~2021/06/26

Kiyoyuki Kuwahara Accounting Gallery[東京都]

工藤正市(1929-2014)は青森市出身の写真家。東奥日報社に勤めながら、1950年代に月刊『カメラ』などの写真雑誌に作品を投稿し、1953年の『カメラ』月例第一部(大型印画)で年度賞を受賞するなどして頭角を現わした。だが、次第に仕事との両立が難しくなり、1960年代以降は写真作品をほとんど発表しなくなる。没後に、遺族が押し入れに眠っていた大量のネガを発見し、スキャンした画像をInstagramにアップしたことをきっかけに、そのクオリティの高い写真群に注目が集まるようになった。今回のKiyoyuki Kuwabara Accounting Galleryでの展示は都築響一の企画構成によるもので、彼の代表作27点が出品されていた。

経歴を見てもわかるように、工藤の写真の仕事は土門拳が1955年から『カメラ』の月例写真欄を舞台に展開した「リアリズム写真運動」の一環と見ることができる。だが、のちに「乞食写真」と揶揄されたような、悲惨な社会的現実を告発する問題意識はあまり感じられない。むしろ、青森の風土に根差した人々の暮らし、日常の情景を、同じ目の高さで淡々と切り取っていく眼差しが印象深い。「リアリズム写真運動」が、全国のアマチュア写真家たちに大きな刺激をもたらし、土門拳が唱えた「絶対非演出の絶対スナップ」というテーゼが、豊かな広がりをもつ写真に結びついていったことを示す雄弁な作例といえるだろう。

Instagramをきっかけに、彼の写真の存在が広く知られるようになり、9月に写真集『青森 AOMORI 1950-1962 工藤正市写真集』(みすず書房)も刊行予定というのは、とても喜ばしいことだ。工藤だけではなく、まだ埋れたままになっている写真家たちの仕事も多いのではないだろうか。「押し入れ」の中には、宝物が眠っているかもしれない。

2021/06/23(水)(飯沢耕太郎)

糸魚川市の建築をまわる

[新潟県]

北陸に出かけたのは、2016年に147棟が焼損するという大火事が発生した糸魚川が、現在どうなったのかを自分の目で確認することが目的だった。約4haに及ぶ被災地は、基本的に復興の整備期を終えたことや、前に歩いたことがないエリアだったせいもあるが、ほとんど火災の痕跡をとどめていない。もっとも、よく観察すると、新しい建築ばかりであることや、公園や広場に転用された空き地があちこちにあることに気づく。

大町親水市民公園

糸魚川にはこうした空き地を整備した公園が何カ所も生まれている

注目すべきプロジェクトとしては、西村浩が住民とのワークショップによって設計した糸魚川市駅北広場《キターレ》(2020)と、八木敦司+久原裕/スタジオ・クハラ・ヤギによる《糸魚川市駅北大火復興住宅》(2019)である。前者は、シンプルな屋根をもつホールとダイニング・スペースであり(エントランスでは大火の記録が展示されている)、屋内外でイベントなどを行なう場だ。また後者は、耐火構造の木造によって細い小路や雁木などの空間的な記憶を継承する。同じ建築家が手がけた《矢吹町中町第一災害公営住宅》(2016)の経験を生かしつつ、地域性に配慮し、住戸の入口はナカニワ側、物干しはインナーバルコニーとするなどの工夫を行なった。

糸魚川市駅北広場《キターレ》外観

《キターレ》のエントランスでは大火の記録が展示されている

《糸魚川市駅北大火復興住宅》外観

せっかく糸魚川に来たので、20年以上ぶりになるが、村野藤吾が設計した《谷村美術館》(1983)と玉翠園を再訪した。学生の卒業設計で、ときどき特定のアーティストの作品だけを決め打ちで展示する美術館を見かけるが、これはまさにそれを巨匠がやってのけた空間である。木彫芸術家の澤田政廣の仏像に対し、村野がそれぞれのための展示空間を構想した(ゆえに、展示の入れ替えはないはずである)。

胎内か洞窟をほうふつさせる特殊な空間は、ほとんど直線や直角がなく、施主が地元の建設会社だからこそ、完成に導くことができたと思わせるような複雑かつ有機的な建築である。それ自体が小さい彫刻のような各展示室の模型や、断図面を見ると、自然光の入れ方にかなり力を入れたことがうかがえる。ただし、実際の展示空間は、人工照明によって、心なしか明る過ぎるようにも思われた。実際、もう少し暗い方が洞窟的な雰囲気はさらに強調できる(しかし、作品は見えにくくなる)。昔に撮影された展示室の写真を確認すると、やはりいまよりは明るくないように思えたので、気になった。

《谷村美術館》外観

《谷村美術館》自然光を下から取り入れる採光装置

《谷村美術館》各展示室の模型

2021/06/21(月)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)