artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

チームラボ & TikTok, チームラボリコネクト:アートとサウナ 六本木

会期:2021/03/22~2021/08/31

TikTok チームラボリコネクト[東京都]

六本木の再開発予定地の一画に兵舎みたいな細長い仮設建築が建てられているなと思ったら、チームラボのサウナになった。合言葉は「ととのい、アートと一体になり、リコネクトする」。美術館みたいな高級な場所でアートを鑑賞するのではなく、見る人自身がサウナで最高級な状態になってアートを体験しようという試みだそうだ。「リコネクト」というのは、脳神経のシナプスを再結合させて覚醒させ、活性化させることだろう。しかしハイな状態でアートと一体化するって、なんかアブなそうな気もするけど、それだけに興味も湧く。平日4,800円もするのでためらっていたが、おもしろ半分ひやかし半分で妻と出かけた。

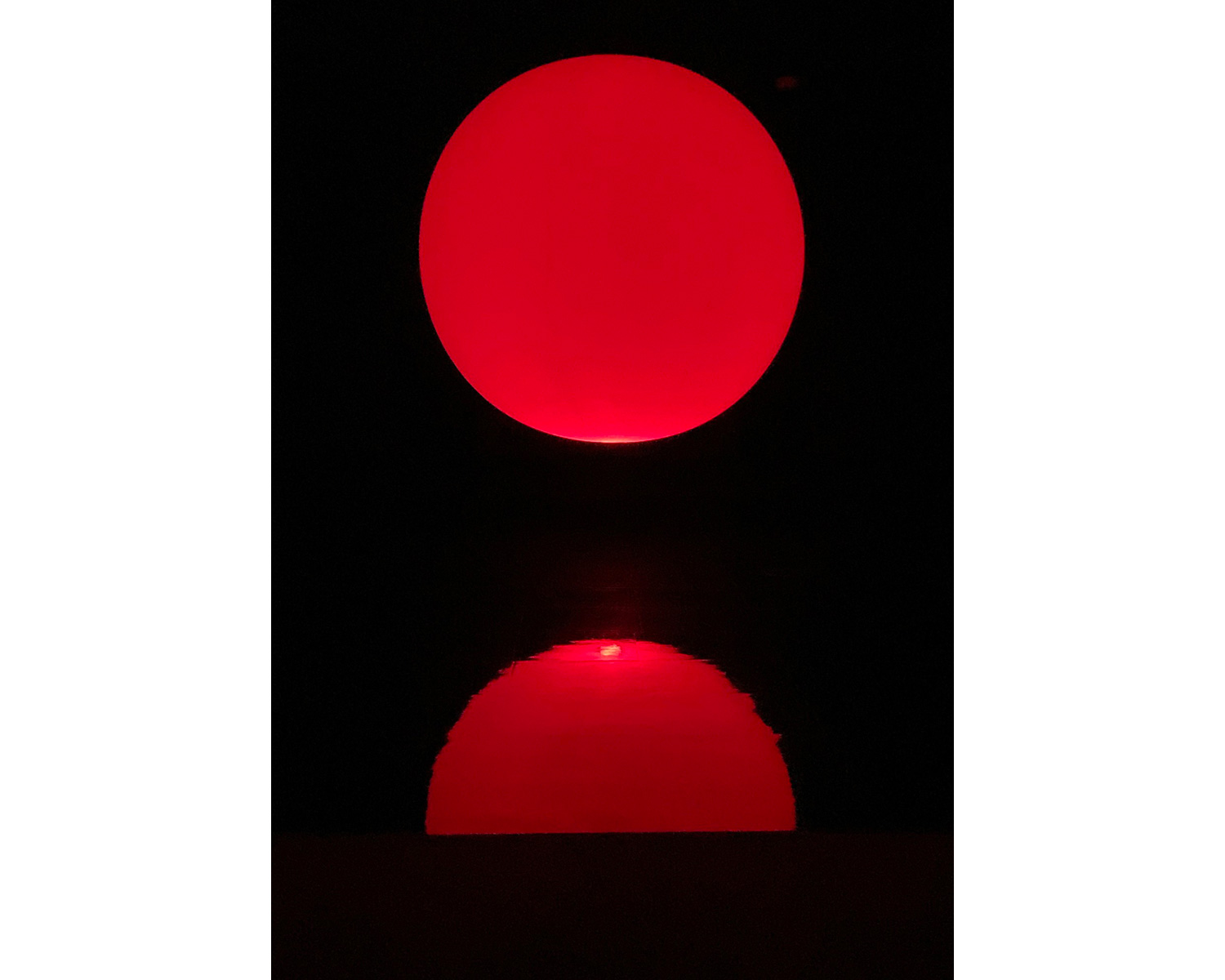

予約時間に行くと、一室に通され、説明を受ける。まず着替えてサウナに10分浸る。冷水を浴びて水を飲み、アートを10分体験。これを3回繰り返すという。サウナは男女一緒で、照明が赤、青、緑、黄色などいくつかの部屋に分かれている。ロウリュもあるが、サウナとしては特に変わったところはない。シャワーを浴びて、奥にあるアートのエリアに向かう。アート作品は3種類で、最初は長さ10メートルほどの壁2面いっぱいに、紅白、黄色、青紫の花が次々に咲き乱れ、散っていくまでのプロセスが映し出される。壁の両端は鏡になっているので、花畑が無限に続いているように感じられる。これは美しい。次の部屋は直径2メートルほどの球体が上下左右に移動しながら赤、青、紫に色を変えていく。おもしろいのはどの角度から見ても立体感のないフラットな円に見えること。これは不思議。最後の部屋はシャワーのように天井から落ちる水滴に光を当て、虹色に輝かせるインスタレーション。これは作品の中に入れるので、身体が虹色に染まる。これも見事。

チラシによれば、「『ととのう』ことによって感覚が鋭くなり、頭はすっきりし、美しいものは、よりいっそう美しく感じられ、普段の感覚では気がつかない体験を得ることができる」そうだが、けっこう楽しんだ割に「ととのう」ことができたかは疑問。ついこの作品はどういう仕掛けなのかとか、経済効果はどのくらいだとか、平日なのに若者が多いのはヒマだからなのかとか、マスクをしてサウナに入るのはツライとか、ここでコロナに感染したらシャレにならないなとか、頭が煩悩に支配されてハイになれず、リコネクトできませんでした。

[筆者撮影]

[筆者撮影]

[筆者撮影]

2021/05/28(金)(村田真)

鈴木恵理子「雨んぢゃく」

会期:2021/05/25~2021/06/07

ニコンサロン[東京都]

「

雨の日は、たしかにスナップ写真の撮影に向いている。見慣れた眺めが非日常化し、人の振る舞いやモノのたたずまいがまったく違ってくるからだ。湿り気を帯びた風景がどこか懐かしいのは、われわれ日本人のDNAに、雨に降り込められた日々の記憶が深く埋め込まれているからだろう。ちょうど写真展に足を運んだ日も雨模様だったので、写真に写っている情景が実感をともなって目に飛び込んできた。すべての写真を縦位置で撮影しているのもうまくいっていた。縦位置だと、風景を切り取る意識が強くなるので、それぞれの場面の意味がより強調されて伝わってくる。雨の日は小さなドラマの宝庫であることを、あらためて確認することができた。

いいシリーズなので、ぜひもっと規模の大きな展示や写真集の出版を考えてほしいのだが、その場合はもう一工夫必要になるかもしれない。縦位置のスナップ写真だけだと、単調になってしまうので、より広がりのある横位置の写真や、距離をとって俯瞰するような風景も必要になりそうだ。撮影場所は東京・渋谷や二子玉川あたりが多いようだが、もう少し範囲を広げてもいいだろう。

2021/05/27(木)(飯沢耕太郎)

ときたま「Ⓟ、と、Ⓦ、と」

会期:2021/05/24~2021/05/29

巷房・2&階段下[東京都]

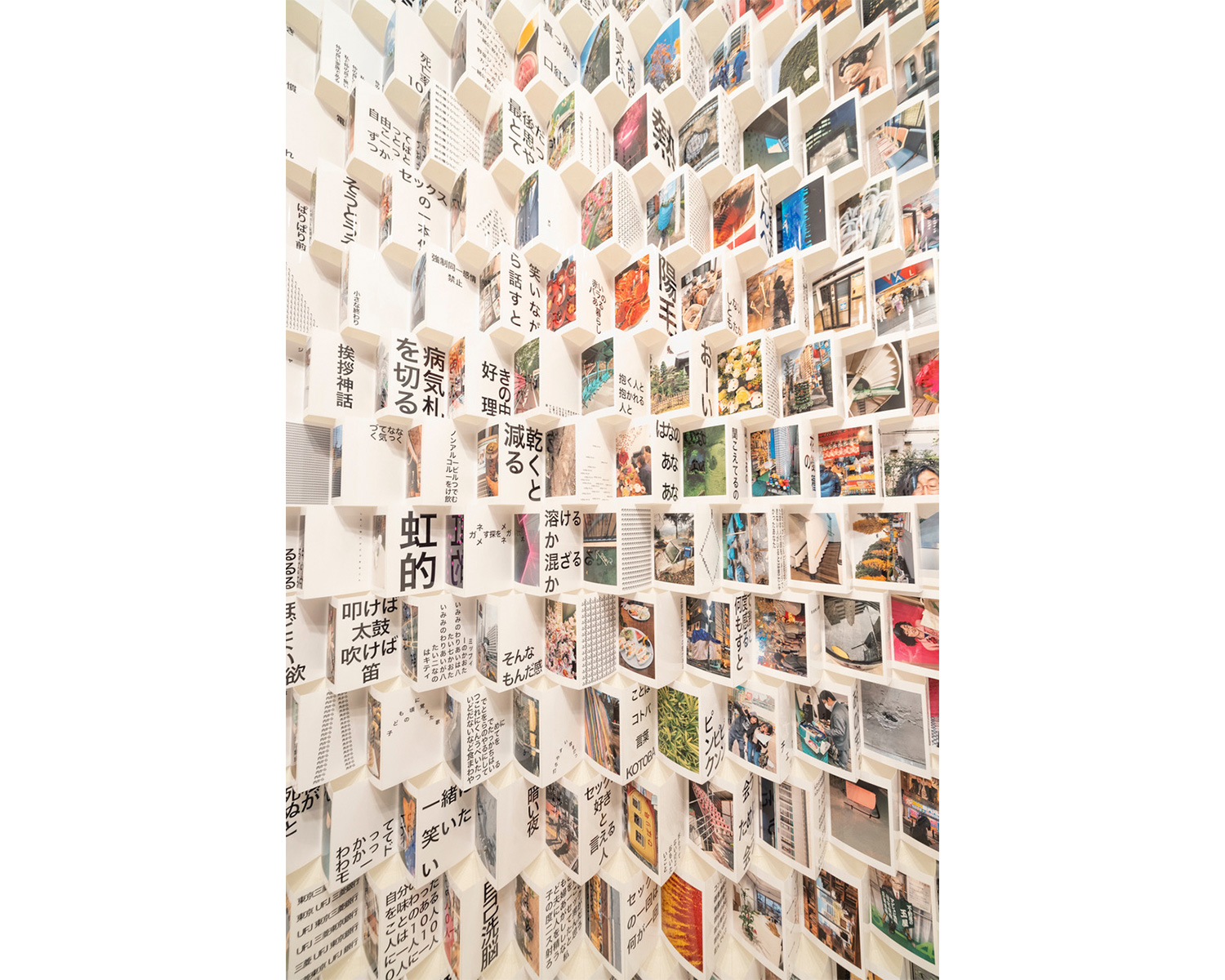

ときたまは1993年から、「コトバ」をプリントした葉書を毎週送るというメッセージ・アートのプロジェクトを始めた。休止していた時期もあるが、その数は1100枚以上になっている。2016年からは、スマートフォンのカメラで撮影する写真家としての活動も開始した。今回の巷房・2&階段下の個展では、その両方の作品をはじめて一緒に並べている。

Ⓟ(写真)とⓌ(コトバ)では、もちろんその制作のプロセスも、出来上がりも違ってくる。Ⓟは身の回りで何かを見つけたときに、スマホで反射的にシャッターを切る。「現実に反応して、現実を撃ち落とす」ので、何が出てくるかはわからない。Ⓦも「ピッ」と感じたものをコトバ化しているのだが、その範囲はより広く「目に見えている世界じゃなくてもいい」。「認識のスナップショット」という点では、Ⓟと共通しているが、出来上がるまでに時間がかかることもある。

かなり異質なメディア同士だが、やや意外なことに、会場に並んでいる作品を見ると、その二つが気持ちよく絡み合って目に飛び込んできた。作者が同じだから当然かもしれないが、「オールジャンル」に現実世界と対峙している視野の広さ、写真化、コトバ化するときの取捨選択の切れ味、好奇心とユーモアの働かせ具合など、つながっている部分が多いということだろう。「記憶力がないので何度でも楽しめる」「死亡率100パーセント」「人をいい人にさせる人」などのコトバの意味作用が、そのままストレートに写真にあらわれているのではなく、ちょっとズレながら結びついているのが面白い。出品作品の中でも、巷房・2の長い壁に、写真とコトバを蛇腹のようにジグザグに繋いで14段に重ねたインスタレーションは圧巻だった。視点によって、写真だけが見えたりコトバだけが見えたりする。この展示の仕掛けは、他の会場でも応用が効きそうだ。

展示風景

関連記事

ときたま写真展「たね」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

2021/05/24(月)(飯沢耕太郎)

李晶玉「記号の国」

会期:2021/05/17~2021/05/22

Gallery Q[東京都]

昨年「VOCA展」でVOCA奨励賞を受賞した《Olympia2020》をはじめ、富士山、白頭山、海などを描いた大作を出品。《Olympia2020》は、巨大な競技場の内部に月桂冠を頭に載せた白装束の女性がひとり立ち、空に赤い太陽が浮かんでいる構図。タイトルからして新国立競技場かと思ったら、1936年のベルリン・オリンピックで使われたオリンピアシュタディオンだという。

ベルリン・オリンピックといえば、ナチスが国威発揚に政治利用したことで知られるが、日本の統治下にあった朝鮮出身の孫基禎(ソン・ギジョン)が日本代表としてマラソンで優勝したものの、日本人として金メダルをもらうことに抵抗し、問題視されたこともあった。女性の白い衣装が孫の体操着だと知れば、背後の太陽は日の丸に見えてくる。

横長の画面に富士山を雄大に描いた《Mt. Fuji》。その手前には朱色の傘をさすキモノの女性らしき人物が後ろ向きに立ち、その下には逆さ富士を映し出す湖(海?)が描かれている。この朱の傘も日の丸だろう。んが、奇妙なことに、水面には富士山は映っているのに、傘と人物は映っていない。オリンピアシュタディオンの女性もこの人物も幻影だろうか。また、朝鮮民族の聖地である白頭山を描いた絵は2点あって、1点は無人、もう1点は手前に帽子で顔を隠した男がひとりたたずんでいる。この男が誰なのかわからないが、奇妙なのは、男がたたずむ背景は色鮮やかに描かれているのに、男性自身はわずかに見える顔の一部を除いて線描のみの無彩色であることだ。

波立つ海面の中央に防護服と防護マスクの人物がひとり立っている絵もある。空は青のグラデーションだが、海面は細かい線描のみで描かれ、男もうっすら青い陰影がつけられているだけ。海の上に立つ彼の身体は波濤の線が透けて見えるので、明らかに幻影だ。ところで海に防護服といえば、福島第一原発の事故で出た「処理水」の海洋放出問題を連想してしまうが、だとするとこの男はいったい誰? この作品は海洋放出に強く反対しているようには見えないが、かといって賛成しているわけでもないだろう。

さて、オリンピック競技場も富士山も白頭山も、ある人たちにとって「聖地」だろう。福島第一原発だって、とてつもないエネルギーを放出する近寄りがたい場所という意味では聖地かもしれない。これらの聖地に共通しているのは、空っぽであることだ。競技場は中身が巨大な空洞だし、富士山は中心が空洞のカルデラで、白頭山はカルデラが空を映す天池になっている。第一原発はメルトダウンで内部が空っぽのハコと化してしまった。空っぽの聖地、といえば、東京の「空虚な中心」を思い出させるが、それは考えすぎだろうか。

どの作品も紙に鉛筆で輪郭線を引き、一部をアクリル絵具で着彩した繊細な線描画だ。もう1点、李は2015年に彼女の通っていた朝鮮大学校と、隣接する武蔵野美大とのあいだに橋を架けるプロジェクト「突然、目の前がひらけて」を行なったが、その橋を描いた作品も出ている。一点透視図法で描いた見事な線描画で、パースを利かせた図面のような精密さから、山口晃を思い出してしまった。聖地、境界、ナショナリティなど切実なテーマと卓越した描写による作品は、一見繊細で弱々しい見た目とは裏腹の強度をもつ。

2021/05/22(土)(村田真)

石内都展「見える見えない、写真のゆくえ」

会期:2021/04/03~2021/07/25

西宮市大谷記念美術館[兵庫県]

存命の作家の回顧的展覧会の意義は、「作家のコア」を凝縮して提示しつつ、「現在地」の新たな開拓を同時に見せることにある。コンパクトにまとめられた本展は、衝撃的な新作「The Drowned」を通して、「写真が捉えるのは表面にすぎず、同時にそこに刻まれた傷によって時間の多層的な内包が示される」という矛盾の両立と、「抜け殻としての衣服、有機的な花弁や植物といった視覚的メタファーを通して、女性の身体に負わされてきた傷を冷静かつ共感的に見つめる」という石内の写真作品の核を提示する、充実感にあふれていた。

第一展示室では、「ひろしま」と、フリーダ・カーロの遺品を撮った「Frida by Ishiuchi」「Frida Love and Pain」が並ぶ。腹部の大きな破れ目から糸が露出し、ただれた皮膚の代替のようにほつれた無数の穴のあいたワンピース、焼け焦げた跡が刻み付けられた軍手など、「ひろしま」の写真群が示すのは、(不在の)身体が負った傷を肩代わりする衣服の表面=皮膚である。フリーダ・カーロが身に付けていたコルセットや鮮やかな原色のワンピース、刺繍のブーツなどもまた、空洞が身体の痕跡を示し、擦り切れたほつれや傷が過酷な負荷を物語る。第二展示室の初期作品「連夜の街」は、全国の赤線跡に残る元遊郭の建物を撮影したシリーズであり、石内の眼差しは、ハート型の窓枠、床や壁のタイル、柱や天井の装飾モチーフ、欠けたネオンサイン、そしてひび割れて剥落した壁(紙)といった建物の表皮を彩る装飾と朽ちかけた時間の層に向けられる。

会場風景

会場風景

本展のピークと言える第三展示室では、火傷や手術の縫合跡といった傷跡が残る皮膚を接写した「Scars」および特に女性に限定して撮影した「INNOCENCE」と、ただれた肉塊やかさぶたのような多肉植物を捉えた「sa・bo・ten」、朽ちかけて皺のよったバラの花弁を接写した「Naked Rose」という異なる系統のシリーズが、等価に織り交ぜて展示される。変形した肉塊や病痕のような触覚的な表皮をもつサボテンは、暴力を加えられて捻じ曲げられた身体の等価物であり、官能性と腐臭を同時に放つバラもまた、唇や女性器の襞といった女性の身体のメタファーであると同時に、皺やただれた傷がその表面に書きこまれている。

会場風景

会場風景

そして、第四展示室で対峙する新作「The Drowned」は、一見すると、粘度の高い顔料が溶け合った抽象絵画か、壁紙やペンキが剥落して地が露出した壁のようにも見えるが、2019年の台風19号で被災した川崎市市民ミュージアムに収蔵され、被害を受けた自作プリントを被写体としたシリーズである。印画紙の表面がかさぶたのようにめくれ、変色し、溶け出した化学物質や泥に浸食された写真は物質へと還元され、「災厄の痕跡が表面に凝固した皮膚」として「ひろしま化」している。

会場風景

40年以上にわたる道程を通して、多彩なシリーズを辿りながら、「写真が捉えるのは傷を負った(女性たちの身体の)表面であり、撮影という営為は共感の眼差しとして成立するが、写真もまた被傷性を持つ一枚の皮膜である」ことを明晰に焦点化し、残酷さと希望を同時に提示する本展。第二の皮膚としての衣服に始まり、元赤線地帯の生身の女性たちを撮るのではなく、「かつてそこにいた」不在の痕跡を「壁=建物の皮膚の傷跡」として捉える眼差し。肉感的な多肉植物やバラの花弁=女性の性的記号として置換する表象の常套手段を、欲望の喚起ではなく、「傷」によって反転的に結び付けること。文字通りの身体表面の傷跡を経て、最後に写真それ自体に回帰する本展の構造は、自画像的であると同時に、固有名を超えた痛みの可視化としての普遍性をその身に帯びている。

2021/05/22(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)