artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

うつゆみこ「い た し か た」

会期:2021/06/26~2021/07/11

手と花[東京都]

うつゆみこの創作エネルギーの凄さには、いつも感動させられる。今回の東京神田司町のギャラリー・スペース「手と花」で開催された個展でも、壁全面に作品が貼り巡らされ、所狭しとZINEが並び、小型の額入りの作品が置かれ、写真をプリントしたTシャツなども販売していた。うつの作品のスタイルは、2006年に第26回写真「ひとつぼ展」でグランプリを受賞した頃から基本的に変わりはない。さまざまなオブジェ、雑誌に掲載された写真図版、自分で撮影した写真プリントなどを寄せ集め、奇想天外な組み合わせのコラージュ作品として提示する。可愛らしさとグロテスクさがせめぎ合う作品の強度は比類がなく、見るたびに脳細胞が攪拌され、別の世界に連れていかれるように感じる。

今回の展示では、オブジェや画像だけでなく人物を撮影した作品が増えてきている。生身のモデルを使った作品は、以前はあまり発表しなかった印象があるが、近年はパフォーマンス的な要素を積極的に取り入れた「ポートレート」が目立ってきた。また、2020年3月に2人の娘とともに台湾の花蓮で1カ月間滞在制作した時の作品も展示していた。異文化的な要素が加わることで、新たな展開が形を取りつつある。

もうひとつ、本展のチラシに寄せた『 い た し か た 』と題するテキストがかなり面白い。写真家になろうと志した時期から現在まで、プライヴェートな出来事を含めて赤裸々に綴った文章と、うつの作品をあわせて見ると、彼女の制作活動のバックグラウンドがありありと浮かび上がってくる。写真作品とテキストとを入れ子状態で構成した、写真エッセイ集の可能性もあるのではないだろうか。

2021/07/06(火)(飯沢耕太郎)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声(後編)

会期:2021/04/03~2021/07/04

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

映像鑑賞後のVR体験空間では、鑑賞者は「茶室」「監獄」「空」そして「座禅室」の空間に入り込み、実際の音読を聴くことになる。4つのVR空間の移動は、「座る=茶室/座禅室」「横たわる=監獄」「立つ=空」というように、鑑賞者の身体の位相に連動する。加えて特筆すべきは、「VR空間への没入=身体と現在時の忘却」ではなく、「鑑賞」に身体的な負荷がかけられ続ける点だ。茶室での座談会の発言を聞くためには、不在化された「5人目の同席者」である「速記者」の身体となり、VRの鉛筆を握る右手を紙の上で動かし続けねばならない。手を止めると座談会の声は消え、速記者の大家益造が自らの中国戦線体験を詠んだ歌集『アジアの砂』(1971)から、凄惨な戦場の光景や京都学派への辛辣な批判を詠んだ短歌が聴こえてくる。その凄惨さに身じろぎできずにいると、茶室の光景がすっと遠のき、無限に続くような「座禅室」が現われ、自らも座禅で思想鍛錬した西田幾多郎の講演を読む声が響いてくる。床に身を横たえると、汚れた床を蛆虫が這い回る狭い独房に閉じ込められた囚人となり、三木清と戸坂潤の言葉を読む声がそれぞれ左右から聴こえてくる。

「声」を聴く「私」は、次々と異なる身体に憑依し続ける。戦争を正当化する机上の論理を書き留める速記者の身体に、既に中国戦線を経験した彼の脳裏で響く悔恨のフラッシュバックに、超越的な時空間で沈思黙考する思想家に、自由を奪われた虜囚に。

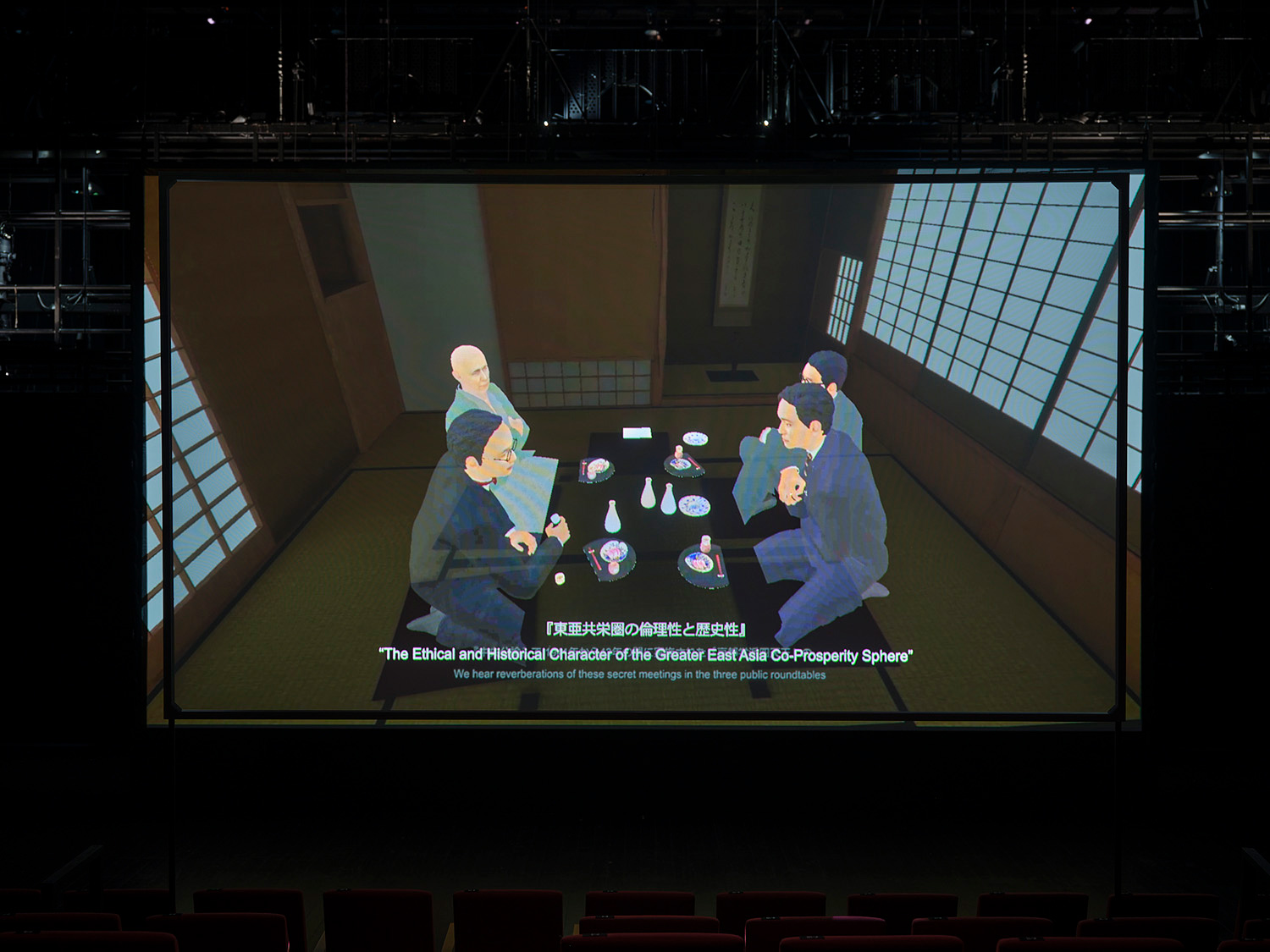

会場の様子[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

ここで、使用されたソースが、(戸坂をのぞき)「座談会や講演」すなわち元々は目の前の聴衆や対話相手に向けて肉声で語りかけた声であることと、映像内のナレーションで「出典情報」に言及していることに留意したい。(西田と田辺をのぞき)これらの講演やテクストは彼らの全集から除外され、座談会の収録本は復刻もなく、現在は一般に流通していない。ホーは、「かつて生身の身体から発せられた肉声」であり、「『戦争協力』として忘却された声」に、二重の意味で再び「声」を与える。

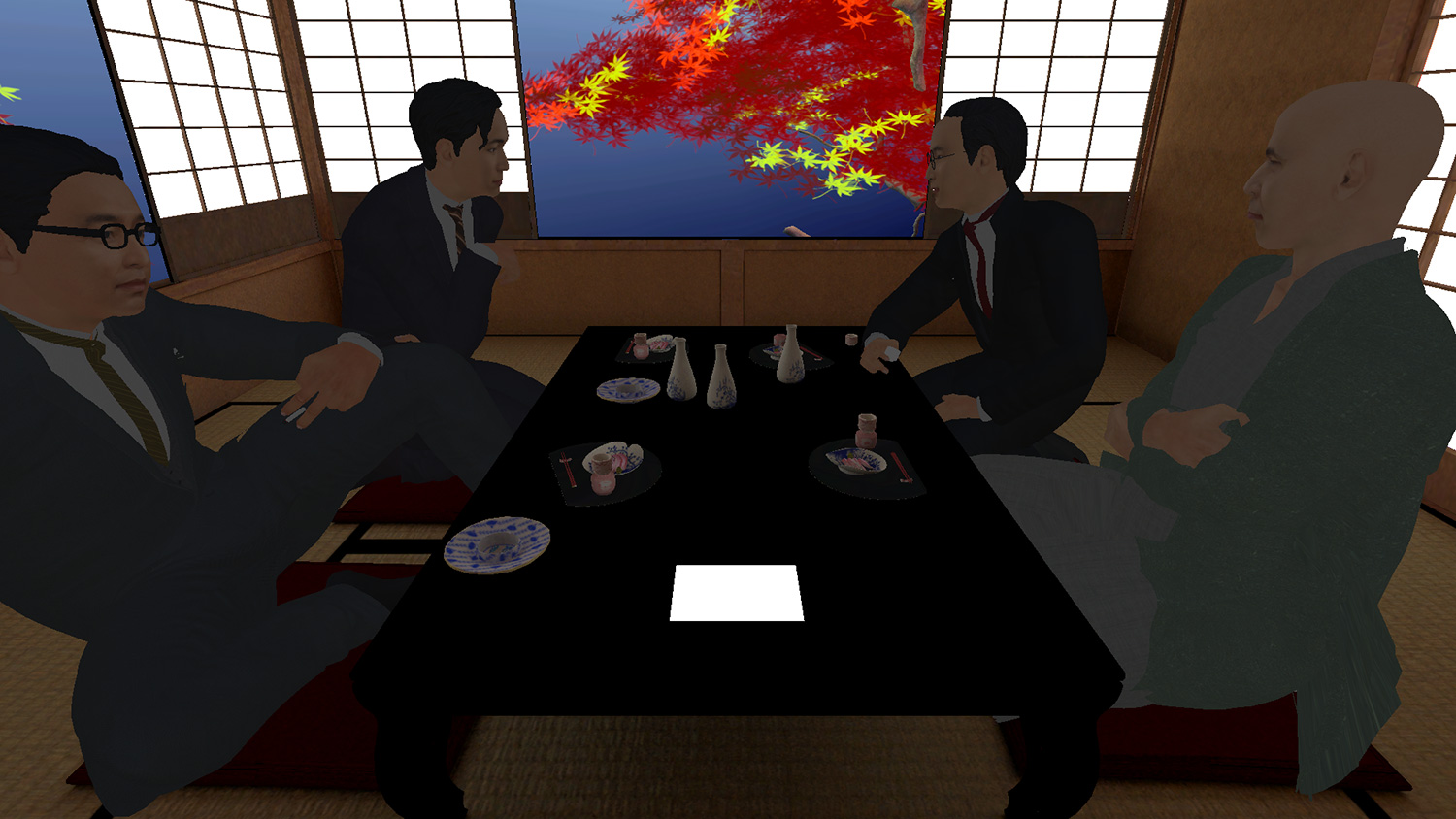

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

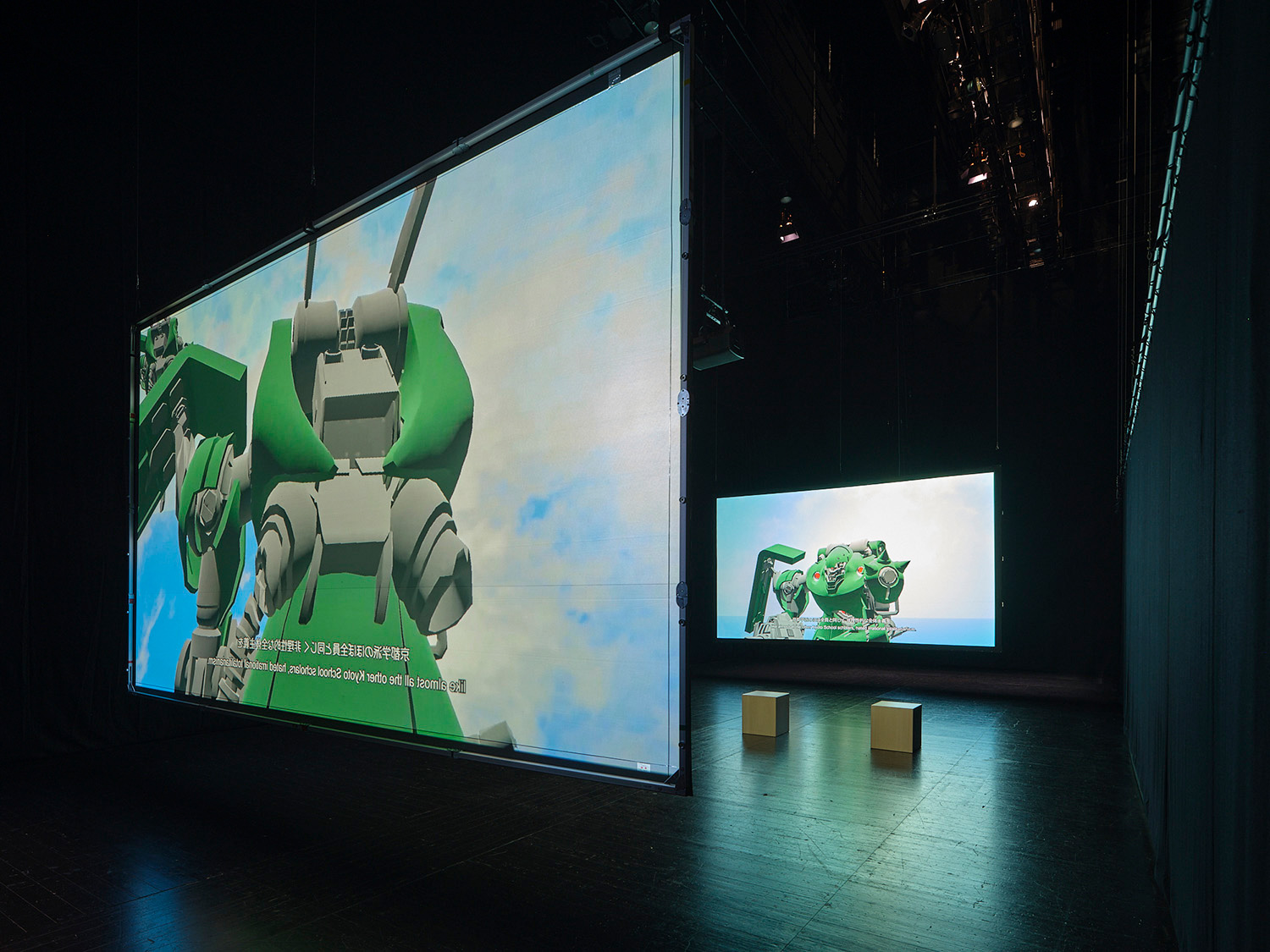

この声の聴取と「憑依」体験が、メタVR論的な省察と交差する秀逸な極点が、「空」のVRである。ガンダムの「量産型ザク」を思わせる戦闘ロボットのモビルスーツを装着し、青い海上を駆ける「私」の周りでは、仲間の機体が次第にバラバラに分解し始める。視点を下に落とすと、「私」の機体も同様に分解し、ゆっくりと粉々の破片に粉砕され、死への怖れの克服と「国家のために死ぬとき、人は神となる」という田辺の講演が聴こえるなか、塵となって空に消えていく。もはや何もない虚空に浮かぶ、身体のない「私=特攻兵士」。「VR世界への没入=身体の一時的消滅」のリテラルな実践が、「英霊」になる擬似体験と戦慄的に重なり合う。「VRにおける身体の一時的消滅」について、「魂が浮遊する天上的空間での一種の臨死体験」と「拘束や重力の負荷」の落差を批評的に突きつける作品として、小泉明郎『縛られたプロメテウス』(2019)が想起されるが、本作にもVR自体に対するメタ的な批評性が胚胎する。

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

ここで本作を別の角度から見ると、「アニメーションと戦争」という批評軸が浮上する。本作で「アニメーション」という形式が選択された理由として、戦争協力、ロボットアニメ、セル画の構造という複数の点が絡み合う。《旅館アポリア》でも、漫画家・横山隆一による海軍プロパガンダアニメーション映画『フクチャンの潜水艦』(1944)が引用されていたが、小資本の家内制手工業だった戦前の日本のアニメーション業界は、日中戦争勃発後に戦時色を強めるとともに、軍部の資本提供により産業化の土台が形成された。また、アジア太平洋戦争と「ロボットアニメ」(が描く虚構としての戦争の娯楽的消費)の批評的な重ね合わせとして、藤田嗣治《アッツ島玉砕》(1943)の死闘図の兵士たちを量産型ザクに置き換えた会田誠の《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》(2005)が連想される。VR「空」と同様、「特攻」「玉砕」の美学が「量産型ザク=匿名の消費財」に置換されることで、「戦闘ロボットアニメが繰り広げる虚構の戦争」を娯楽として「消費」する私たち自身の眼差しこそがそこでは問われている。

一方、「セル画アニメ」の形式性への言及は、映像「左阿彌の茶室」の重なり合う2枚のスクリーンに顕著だ。セル画アニメは、背景やキャラクターが描かれた透明のセルを重ねる層構造で表現する。視点を斜めにズラすことで出現する「背景=茶室」のスクリーンと「別の視点の語り」は、歴史に対してつねに複層性と視差を持って眼差すことの重要性を指し示す。

このように本作は、単に一枚岩の「戦争協力」として糾弾するのではなく、戦争遂行の背後で駆動していた構造の力学をあぶり出し、アニメとVRという使用メディア自体に対する批評性とともに、複雑に交錯するその力学を立体的・身体的に展示空間に再インストールすることに成功していた。

会場の様子「左阿彌の茶室」[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

「菜香亭」で交わる二つの時間──山口現代芸術研究所(YICA)と西田幾多郎|吉﨑和彦(山口情報芸術センター[YCAM]):artscapeキュレーターズノート(2021年01月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小泉明郎『縛られたプロメテウス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ホー・ツーニェン《旅館アポリア》 豊田市エリア(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年09月15日号)

2021/07/03(土)(高嶋慈)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)

会期:2021/04/03~2021/07/04

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

本稿の前編では、「ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声」の作品体験の前半部分をなす映像パートについて、言及される歴史的資料の基本情報とともに概説する。後編では、映像鑑賞後に用意されたVR体験について、本作の持つメディア論的な批評性の拡がりとともに分析する。

東南アジアの複雑な近現代史について、多様なテクストや映画を引用・接合する手法により、「歴史とは、複製されたイメージの断片が集合的に形づくるフィクションにすぎない」ことを暴きつつ、オルタナティブな語り直しの手法を提示してきた、シンガポール出身のホー・ツーニェン。その作品群は、歴史を語る主体や「国家」のオリジンといった「唯一の正統な起源」への疑義を常に呈しつつ、「声」の多層性の回復に向けて賭けられている。

あいちトリエンナーレ2019で反響を呼んだ《旅館アポリア》は、「展示会場の元料理旅館に出撃前の特攻隊員が泊まった」という史実を起点に、シンガポールも含む日本の軍事侵略に関わる力学を分析し、空間に再インストールした映像インスタレーションである。軍報道部映画班に徴集されてシンガポールに滞在した小津安二郎の映画や海軍プロパガンダのアニメーション映画を引用しながら、特攻隊の遺書や軍歌、京都学派の思想、文化人の戦争協力体制について、ホー自身の所感やリサーチャーとの往復書簡も交え、語りの主体の多重性、スクリーン=視点の複数性を担保しながら語られる。

《旅館アポリア》の続編とも言える本作「ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声」は、日本の軍事侵略期と重なる1930-40年代に思想的影響力を持った学際的ネットワーク「京都学派」に焦点を当てるものだ。本作は、それぞれ2面のスクリーンで構成される3つの映像作品「左阿彌の茶室」「監獄」「空」と、VR体験空間「座禅室」からなる。2面×3=計6面の映像作品はすべて同尺の3Dアニメーションで、冒頭で京都学派の説明が同期して流れた後、西田幾多郎を祖とするそれぞれの思想形成を空間のなかに再配置するように、分岐していく。囁き声のナレーションにより、計5つの座談会・講演の概要や時代背景を聞いた後、ヘッドセットを装着して「茶室」「監獄」「空」「座禅室」のVR空間に入り込み、実際の読み上げ音声を聞くという流れだ。

会場の様子「左阿彌の茶室」「監獄」[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

まず、「左阿彌の茶室」では、「京都学派四天王」と呼ばれた西谷啓治・高坂正顕・高山岩男・鈴木成高による座談会「世界史的立場と日本」(1941)が紹介される。真珠湾攻撃の約2週間前、雑誌『中央公論』の企画によって京都の料亭の茶室で行なわれたこの座談会では、ヘーゲルの歴史哲学の批判的乗り越えと歴史の推進力について論じられ、戦争の道義的目的が作り出された。この「左阿彌の茶室」は重なり合う2枚のスクリーンで構成され、視点を斜めにとると、座卓を囲む4人の思想家を映す半透明スクリーンの背後に、無人の茶室を映すもうひとつのスクリーンが現われる。この「背景」では、彼らの思想的バックボーンである西田幾多郎に焦点が当てられ、「日本文化の発威」を目的に文部省の要請で行なわれた公開講座「日本文化の問題」(1938)が紹介される。また、前面のスクリーンでの「戦争協力」を相対化するように、背面では近年発見された新資料「大島メモ」が言及され、東条英機内閣の打倒と対米関係の是正を目的として京都学派が海軍との秘密会合を開いていたことが語られる。

会場の様子「左阿彌の茶室」[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

続く「監獄」では、背中合わせの2枚のスクリーンでそれぞれ、豊多摩刑務所を舞台に、京都学派左派とされる三木清と戸坂潤が紹介される。三木清の談話「支那事変の世界史的意義」(1938)は、日中戦争勃発の翌年、近衛文麿内閣のシンクタンクとして発足した「昭和研究会」で発表され、後に「大東亜共栄圏」に発展する「東亜協同体」の概念の母体となった。また、戸坂潤の論考「平和論の考察」(1937)は、「国内の秩序安定と東洋の平和のために、日本国外での一時的な戦争の必要性」を訴えるパラドキシカルなものだ。逮捕された三木のポストを戸坂が引き継いだこと、ともに閉鎖的なアカデミズムの外部で反ファシズム活動を行なったこと、獄死という共通性が、ナレーションの同期や表裏一体の空間配置で強調される。

そして「空」では、対面する2枚のスクリーンで、田辺元が京都帝国大学で行なった公開講座「死生」(1943)が紹介される。5カ月後には学徒動員が開始される戦局悪化の状況下で、田辺が若い学生たちに語ったのは、死のなかに生を投企する「決死」の覚悟と、「国家のために死ぬことで個人が絶対者つまり神とつながる」という論理である。そして、「青空を駆ける戦闘ロボットアニメ」がスクリーンに映し出される戦慄的な理由は、VR体験で明らかとなる。

会場の様子「空」[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

「菜香亭」で交わる二つの時間──山口現代芸術研究所(YICA)と西田幾多郎|吉﨑和彦(山口情報芸術センター[YCAM]):artscapeキュレーターズノート(2021年01月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小泉明郎『縛られたプロメテウス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ホー・ツーニェン《旅館アポリア》 豊田市エリア(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年09月15日号)

2021/07/03(土)(高嶋慈)

鷹野隆大 毎日写真1999-2021

会期:2021/06/29~2021/09/23

国立国際美術館[大阪府]

めっぽう面白い展覧会だった。鷹野隆大は、1990年代以降の日本の写真表現を牽引してきたひとりといえる。つねに新たな問題を引き起こす作品を発表し、観客を挑発し、話題を提供してきた。今回国立国際美術館で開催された、彼の初めての回顧展は、単純に代表作を並べたというものではない。むしろ、鷹野隆大というユニークかつ真っ当な写真作家の表現のベース(土壌)に、スポットを当てたものになった。

鷹野は1998年から毎日欠かさず写真を撮影し始め、その行為を「毎日写真」と名付けた。特定のテーマやコンセプトからむしろ距離をとり、それらをもういちど集めてみたときに、何が見えてくるかを確かめようと考えてのことだった。20年以上過ぎて、その数は10万枚に達しているという。スマートフォンとSNSの時代になって、鷹野のように毎日写真を撮っている人も珍しくなくなった。だが、彼らと鷹野の写真行為とのあいだには見かけ以上のギャップがある。撮りっぱなし、流しっぱなしの写真の群れとは違って、鷹野はそれらを見直し、並べ替え、再編成することで「写真とは何か?」「写真に何ができるのか?」を問い返そうとする。

本展には「毎日写真」の活動の成果だけでなく、そこから派生していくさまざまなシリーズも並置されていた。「カスババ」や「Photo-graph」、「日々の影」、「東京タワー」といった作品が、まさに土壌から植物が芽を出し、大きく成長していくように生み出されていったことがよくわかった。

「毎日写真」は単なる作品の下図ではない。鷹野にとっては、「毎日欠かさず写真を撮ること」の方が、作品化することよりもむしろ重要であるようにさえ見える。たとえば、やや時間をおいて撮影したニ枚の写真を一組にして見せる展示があったが、そこでは微妙な時間と空間のズレによって、写真が常に流動的な出来事の束を生み出し続けていることが示されていた。いわゆる本画よりもデッサンや下絵の方にいきいきとした創造性を感じさせる画家がいるが、もしかすると鷹野もそうなのかもしれない。さらに、「毎日写真」は鷹野本人に帰属するだけでなく、多くの写真家たちにとっても、発想の源となるような開かれた構造を備えている。特に若い世代の写真家たちにとっては、多くの示唆を含む展示といえそうだ。

2021/07/01(木)(飯沢耕太郎)

春日昌昭作品展「東京・1964年」

会期:2021/06/29~2021/08/01

JCIIフォトサロン[東京都]

東京オリンピック開催の直前にもかかわらず、新型コロナウィルス感染症の影に覆われていて、まったく盛り上がりを欠いていることは否定できない。それにつけても、前回の1964年の東京オリンピックが、戦後の日本においていかに大きな意味をもつイベントだったかがあらためて浮かび上がってくる。子供の頃の記憶を辿っても、日本中が期待感にあふれ、祝祭ムードに沸き立っていた。今回、JCIIフォトサロンで開催された春日昌昭展には、まさにその1964年に撮影された東京の街と人のスナップ写真が展示されていた。

春日は当時、東京綜合写真専門学校に在学中で、卒業制作のための写真を撮りためていた。彼がどんな姿勢で撮影にあたっていたかは、本展にも掲げられていた「写真と自分」(1966)と題するテキストによくあらわれている。

「ある対象にカメラを向けること自体、自分の総合された眼であると同時に、その写し取られたものは、自分の考えを越えてそのもの自体としての事実でもある。」

「僕の写したということ以上に、写っている事実が大切である写真を作りたいと考えている。」

このような、「自分」をいったん括弧に入れ、やや引き気味に「写っている事実」を浮かび上がらせようとする態度は、この時期に真剣に写真に向き合っていた若い写真家たちに共通する傾向でもあった。それはやがて「コンポラ写真」と呼ばれるようになっていく。

だが、春日は「時代の子」であっただけでなく、街や人に向けた独特の眼差しを育て上げようとしていた。今回の出品作を見ると、オリンピックを迎えて大きく変貌しようという街並みの細部を、クールに、几帳面にコレクションしつつ、それらに愛情のこもった視線を向けている彼の姿が浮かび上がってくる。批評性と肯定性とが絡み合う写真群は、いま見てもとても魅力的だ。もしコロナ禍がなければ、もっと話題を集めたはずなのが残念だが、逆に春日の写真に内在する力を再考するよい機会にもなった。

2021/06/30(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)