artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ANTEROOM TRANSMISSION vol.1 ─変容する社会の肖像

会期:2021/04/28~2021/06/30

ホテル アンテルーム 京都|GALLERY 9.5[京都府]

アートホテル、アンテルーム京都の開業10周年企画として始まった、若手作家育成プロジェクト「ANTEROOM TRANSMISSION」の第一弾。「変容する社会の肖像」と副題の付いた本展は、作品を同時代の社会へのメッセージとして伝えることを企図する。現役大学生と卒業後3年以内の若手作家7名が選抜された。中心軸として浮上するのは、とりわけコロナ下で浮上した、デジタル情報時代の視覚メディアと私たちの身体、知覚、物質、社会の関係をめぐる問いだ。

津村侑希は、Googleストリートビューや航空写真などネット上のデジタル画像を素に絵画を制作する。コーカサス地方の教会の壁を描いた出品作では、実物の小枝や石が床に置かれ、描かれた枝に混じって画面に貼り付けられ、ライトが厳かに照らす。質量を持たないデータを触知可能なものとして再物質化し、聖性を与えようとするかのようだ。

津村侑希 左より《世界地図》《アルメニア教会の壁》[撮影:大澤一太]

大澤一太と六根由里香は、デジタル画像の物質への置換やトレースといった操作を通して、情報の複製と欠落、レイヤーとフレーム、具象と抽象の境界といった主題を仮設的な場において問う。小田蒼太は、コロナ禍と環境汚染問題の相関関係について、「透明」「可視性」を軸に、合わせ鏡のように提示する。コロナ禍の副産物として大気汚染が緩和され、見張らせるようになったヒマラヤ山脈の写真。その前に置かれた立方体のキューブには、ウィルスに汚染された肺のイメージが閉じ込められている。キューブは、輪切り状に肺の断面を描いたアクリル板を重ねてできており、見る角度によって像と可視性の度合いが変化する。

小田蒼太《Coexisting with COVID-19》[撮影:大澤一太]

光と視覚それ自体について、複数のメタ的な仕掛けとともに省察して秀逸だったのが、佐藤瞭太郎のCG映像作品《Blue Light》。リアルの展示会場と映像内で反復されるCG世界、映像のなかのPC画面など複数の入れ子構造や、出口のない迷宮状態とリンクするループ構造、鑑賞者自身を檻の中に閉じ込める展示構造といったメタ的な仕掛けが重層的に交錯する。タイトルには、私たちを魅了して捉えるPCやスマホ、タブレットの画面が発する光と、光に集まる生物の習性を利用した殺虫灯の二重の意味がかけられている。バーチャルな映像への没入と身体の忘却、光の刺激を求めて加速する眼球。その欲望は世界中に張り巡らされた監視カメラやGoogleストリートビューを暗示し、私たちの身体はスクリーンの影絵を見つめ続ける洞窟内の囚人と化す。

鑑賞を終えて「展示スペース=檻」から出た私たちは、一時的な束縛から解放される。だが、その外に広がる、視覚情報メディアに包囲された日常風景は、一変して見えるだろう。

佐藤瞭太郎《Blue Light》[撮影:大澤一太]

2021/06/11(金)(高嶋慈)

呉夏枝「小布をただよう」

会期:2021/06/11~2021/06/27

MATSUO MEGUMI +VOICE GALLERY pfs/w[京都府]

移動を前提とし、リサーチに基づく作品制作を行なっている作家にとって、コロナ禍による移動制限は、制作の根幹に関わり、根底から問い直す契機となる。

現在はオーストラリアを拠点とする染織作家の呉夏枝(お・はぢ)は、韓国の済州島出身の祖母や自身のルーツにまつわる初期作品から、経糸と緯糸の交差が織りなす「布」という構造や「織る」「編む」「糸を結ぶ/ほぐす」といった技法に、時間の積層や記憶の継承・再構築のメタファーを重ねて表現してきた。「第二の皮膚」としての衣服(民族衣装)はもちろん、編み込まれた麻縄は、身体性を強く喚起し、(不在の)身体を想起させる。近年はさまざまな土地へ赴くリサーチとともに射程を広げ、その土地でワークショップを通して出会った女性たちが受け継いできた染織の歴史や記憶を、「近代(化)」「手芸」「ジェンダー」「海を往来する移民や季節労働者」といったより大きな枠組みのなかで捉えている。

例えば、国際芸術センター青森のレジデンスでは、近代化とともに姿を消した「こぎん刺し」など丁寧な手仕事による野良着や肌着のリサーチを行なって写真作品を制作。大阪市現代芸術創造事業Breaker Projectでは「kioku手芸館たんす」を拠点に、地域の女性たちとともに語りながら「編み物をほどく/ほぐす」ワークショップを行なった。また、金沢でのワークショップでは、かつて季節労働者として国境を越えて海を往来した海女に着目し、地域で収集したレースなど編み物をサイアノタイプ(日光写真)の技法で布に転写した。

本展では、リサーチや移動の制限を、「過去の蓄積を反芻し、新たな創作の糧とする期間」と捉え、これまで制作したテキスタイル作品のハギレや試作を縫い合わせるなど再構成して展示した。鮮やかな絣のハギレに重ねられた韓国語のテキスト。腰機(こしはた:持ち運び可能で原始的な織機)で織られた、海に浮かぶ島影。サイアノタイプで青く染め抜かれた、大輪の花のようなレースの連なり。小さな白い絹のチマ(スカート)に刺繍された鮮やかな花。織る、染める、結ぶ、刺繍といった技法の多様性と、作品自体の「記憶」を見せる。

断片どうしが浮遊し、技法や素材、テーマの共通性という見えない糸によってつながり合った空間は、航路が行き交う群島を思わせ、現在進行中の「grand-mother island」プロジェクトを想起させる。また、作品自体の「モビリティ」や「過去の記憶の反芻」は呉自身の創作態度をメタ的になぞるものでもある。同時に、「習作やサンプルを通して作家の思考の跡と核を見せる」試みは、コロナ禍の逆境のなかでの/だからこそ可能になった、オルタナティブな回顧的な展示形態のあり方としても示唆的だった。

[画像提供:ヴォイスギャラリー]

[画像提供:ヴォイスギャラリー]

呉夏枝 公式サイト:http://hajioh.com/

関連記事

呉夏枝「-仮想の島- grandmother island 第1章」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年04月15日号)

2021/06/11(金)(高嶋慈)

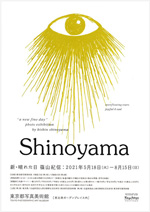

「新・晴れた日 篠山紀信」

会期:2021/05/18~2021/08/15

東京都写真美術館2階・3階展示室[東京都]

新型コロナウィルス感染症の拡大による緊急事態宣言下で、篠山紀信の展覧会を見るというのは興味深い体験だった。やや不謹慎な言い方かもしれないが、「緊急事態」になればなるほど光り輝く写真家がいて、篠山はまぎれもなくそのひとりといえる。東京都写真美術館の2階と3階の会場をフルに使って開催された「新・晴れた日 篠山紀信」展は、時代のエネルギーを自らの表現のパワーに転化し、目覚ましい映像群を産み続けてきた篠山の、60年以上の写真家としての活動の総ざらいを試みた意欲的な企画である。

3階展示室には、「1960年代から1970年代」の写真群が並ぶ、「天井桟敷一座」(1967)から「『明星』表紙」(1972-81)まで、初期写真で構成された第1部で、やはり圧巻なのは1974年に『アサヒグラフ』に連載された「晴れた日」のシリーズだった。篠山の時代と切り結ぶ表現意欲がピークに達したこの時期の仕事を見ると、篠山が恐るべき情報発信力を持つメディアと化していたことがよくわかる。2階展示室の第2部「1980年代から2010年代まで」の作品群でも、彼の構想力、行動力はまったく衰えていない。むしろ、被写体に「仕掛け」を施すことで、内在する禍々しい力を引き出そうとする試みがより研ぎ澄まされているように感じる。東日本大震災の直後に撮影された「ATOKATA」(2011)や、野心的な「LOVE DOLL」シリーズ(2017)のあざといほどの切れ味の鋭さは、篠山ならではのものといえる。

残念なのは、展示点数が少なすぎること。第1部71点、第2部45点という点数は、通常の展覧会なら妥当かもしれないが、篠山の写真はやはり量で圧倒しなければ話にならない。総花的な展示構成でなく、むしろシリーズを絞り込んで、各パートの点数をもっと増やした方がよかったのではないだろうか。

2021/06/09(水)(飯沢耕太郎)

「CAFAA賞2020-2021」ファイナリストによる個展 AKI INOMATA 「彫刻のつくりかた」

会期:2021/06/01~2021/06/14

公益財団法人現代芸術振興財団 事務局[東京都]

六本木ピラミデビルにもずいぶんギャラリーが増えてきた。ビル全体をギャラリーコンプレックスにしてまえという森ビルの思惑か。ぐるっと回ってみたが、ここ以外は予約制になっていたのでスルーした。ギャラリー巡りにいちいち予約なんかしてられるか!

「CAFAA」は現代芸術振興財団が主催するアーティスト・アワード。2015年から始まり、今回はAKI INOMATA、田口行弘、金沢寿美の3人が受賞、それぞれここで2週間ずつ個展を開いていく。今回はその第1弾。INOMATAはヤドカリのヤド(建築)を3Dプリンタで製作し、実際にヤドカリに住まわせるという作品で知られるが、今回は無骨なかたちの木塊を何本か置いている。ヘタクソ以前の造形だが、それもそのはず、これはビーバーに角材をかじらせた彫刻なのだ。いや正確にいえば、これを「彫刻」と呼ぶのかと問題提起しているのだ。

ビーバーもただでたらめにかじっているわけではなさそうで、硬いところやまずい部分は避けるため、結果的に人物像に見えなくもない木塊もできる。もちろんそれはビーバーの美意識の反映ではないけれど、それなりに必然性のあるかたちであることは確かだろう。木の表面を年輪に沿って削ったジュゼッペ・ぺノーネの作品を思い出すが、ぺノーネが明確な芸術的意図の下に彫っているのに対し、ビーバーはただ本能に任せてかじっただけ。だからビーバーがつくった造形というより、木に内在する秩序がビーバーをして彫らせたかたちというべきだが、それを芸術的意図の下にやらせたのはINOMATAにほかならない。それは果たして「彫刻」なのか、「芸術」なのか。

2021/06/05(土)(村田真)

名和晃平「Wandering」

会期:2021/06/05~2021/07/03

Taka Ishii Gallery Photography / Film[東京都]

動物の剥製などの表面を、クリスタルガラスの球体で覆った「PixCell」シリーズで知られる現代美術家、名和晃平のかなり珍しい「写真展」である。名和は彫刻やインスタレーション作品に移行する直前の京都市立芸術大学在学中に、「下宿にあった中古カメラ」で、街のスナップショットを撮影し始めた。今回は「実家の段ボール箱」に放り込んだまま、20年以上そのままになっていたという写真群から、カラー20点、モノクローム5点をキャビネサイズほどに引き伸ばして展示している。

上手なスナップショットといえるだろう。現代美術作家が陥りがちなコンセプチュアリズムや極端な画像処理などには目もくれず、むしろ淡々と「興味の向くまま撮り溜め」ているのが逆に面白い。むろん街を彷徨いながら、被写体を画面に的確に配置し、物質性よりもむしろ空気感を捉える力は際立っている。名和の作品は、どちらかといえばモノトーンのものが多いのだが、カラー写真の色味の出し方に精妙なセンスを発揮しているのも興味深かった。

©Kohei Nawa / Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film and SCAI THE BATHHOUSE

©Kohei Nawa / Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film and SCAI THE BATHHOUSE

今回の展示は、蔵出しの仕事のお披露目といった側面が強かった。だが、名和がいま再び写真に関心を持ち出しているという話を聞いて期待がふくらんだ。それがどんなものになるのかはわからないが、本格的な写真作品として成立してくるといいと思う。そうなると、この「Wandering」も、また違った見え方をしてくるのではないだろうか。

Kohei Nawa “Wandering”, installation view at Taka Ishii Gallery Photography / Film, Jun 5-Jul 3, 2021.

Photo: Kenji Takahashi / Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film

2021/06/04(金)(内覧会)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)