artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

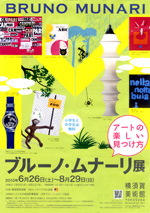

ブルーノ・ムナーリ展

会期:2010/06/26~2010/08/29

横須賀美術館[神奈川県]

前日は家族で浦賀水道を望む海岸で遊んで、観音崎京急ホテルにお泊まり。この日は炎天下、丘の上のアスレチックの森で遊び、帰りに汗だくになりながら美術館の屋上から入館。ワークショップルームで絵の描かれた透明プラスチックを何枚か組み合わせて遊ぶゲームに夢中になり、展示はほとんど素通り。正直、涼みに行っただけでした。

2010/08/17(火)(村田真)

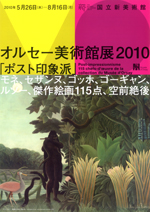

オルセー美術館展2010「ポスト印象派」

会期:2010/05/26~2010/08/16

国立新美術館[東京都]

入場者が78万人を記録した、ポスト(後期)印象派の展覧会。ドガ、モネからシニャック、スーラ、さらにはセザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンなど、10のセクションに分けて115点のマスターピースが展示された。「ポスト印象派」という言い方は、イギリスの美術批評家ロジャー・フライが1910年に企画した「マネとポスト印象派」展に由来しているそうだが、「後期」ではなく「ポスト」に固執しているのは、「後期印象派」だと印象派の後半期と誤解されかねないからだという。じっさい、本展の出品作品を見ると、ロートレックやベルナール、ボナール、モロー、そしてアンリ・ルソーまでも含まれているから、印象派の後半期というには余りあるほど、その顔ぶれは多様である。逆にいえば、「ポスト」の射程があまりにも広範であるがゆえに、それがいったい何を意味しているのか、判然としないとも言える。けれども、たとえば「ポストもの派」が「もの派」の可能性を継承しつつも、その限界を批判的に乗り越えるカテゴリーとして位置づけられているように、もともと「ポスト」という言い方には、肯定的にせよ否定的にせよ、つねに前の時代を踏み台にして次の時代を切り開く運動性が込められているから、何か特定の表現様式を指すというより、その運動性の勢いを内外にアピールする宣言のようなものなのだろう。

2010/08/16(月)(福住廉)

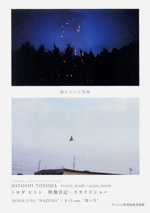

トヨダヒトシ スライドショー上映「黒い月」

会期:2010/08/15

ヴァンジ彫刻庭園美術館 展示棟[静岡県]

ニューヨークと東京とを往復しながらスライドショーによる「映像日記」をつくり続けているトヨダヒトシ。彼の新作「黒い月」の上映会が、静岡県長泉町のクレマチスの丘にあるヴァンジ彫刻庭園美術館で開催された。トヨダ自身によるスクリプトによると、その内容は以下の通りである。

「初夏の日本/孤独感、疎外感による事件が矢継ぎ早に起った時期だった/7月の川/いつもの道/争いに勝った者の意見が正しいのか/鎌倉/「私にはなにもない」と/花/午後/丘の上は思ったよりも風が強かった/いくつもの野/どんな風景も完結はせず、ただ光があり、時間があった。闇があった。/暮らし/夜/約束/秋」

いつものように90分近くにわたって、2008年初夏から秋にかけて彼が見た眺めが無音のまま淡々と写し出される。それらをじっと見ながら、これまたいつものようにいろいろなことを考えていた。ひとつはトヨダの作品世界は入り組んだ地層のように連なっているということ。彼自身の日々の暮らし、出会った人びとからなる経験レベルでの映像の層があり、それを包み込むように無差別殺人事件やオバマ大統領の当選などの社会レベルでの映像の層がある。さらにもうひとつその下層(あるいは上層)に宇宙レベルとでも呼ぶべき映像群を抱え込んでいるのが、彼のスライド作品の特異性なのではないだろうか。それらは時に「空」や「月」のようなイメージとして提示されることがあるが、より特徴的なのは昆虫、花、苔などに向けられたミクロコスモス的な視点である。これらの微視的な映像群が挟み込まれることによって、彼の作品世界は個の日常世界から神話的といえそうな領域に越境していくことになる。

もうひとつ考えたのはスライドショーにおいて「言葉」が果たす役割で、これは時に諸刃の剣になりそうな気がした。特に今回の「黒い月」では、最後のパートにかなり長いモノローグが挿入されていて、それが相当に強い引力を発生させている。どうも近作になればなるほど、「言葉」の力が強まっていると感じるのは気のせいだろうか。映像と「言葉」のバランスをとっていくのは、トヨダのスライドショーにおいてつねに綱渡り的なスリリングな作業になる。そのバランスが崩れると、もともと彼の作品世界が孕んでいた開放的な多義性が一定の方向に固着してしまいかねない。その危うい分岐点が、今回のスライドショーで見えてきたように思った。

なお「黒い月」というタイトルは、仏教の暦で満月から新月までの間をさす言葉(黒月)から採られている。「元に戻っていく」という意味を含むこのシリーズは、新月から満月までをさす「白い月」のシリーズと同時並行して制作された。ニューヨークでの日々の映像から構成される「白い月」も既に完成しており、この秋いろいろな場所で上映される予定だ。トヨダの作品は、彼のスライドショーに足を運ばなければ見ることができない。彼のホームページなどの情報を参照して、とにかく一度ライブ上映を体験していただきたい。(http://www.hitoshitoyoda.com/)

2010/08/15(日)(飯沢耕太郎)

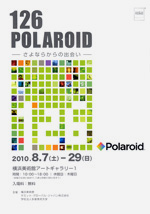

126 POLAROID──さよならからの出会い

会期:2010/08/07~2010/08/29

横浜美術館 アートギャラリー1[神奈川県]

2008年のポラロイドフィルムの発売中止の一報に反応して企画された「さよなら、ポラロイド」展。当初は多摩美術大学の萩原朔美の研究室を中心にした50人あまりの参加者だったのだが、東京、京都、大阪と展示が巡回する間に人数が増えて、今回の横浜展では126人に達した。その間に、サミット・グローバルという会社がポラロイドフィルムを再生産することになり、それにともなってタイトルも「126 POLAROID──さよならからの出会い」に変わった。

荒木経惟、石川直樹、石塚元太良、沢渡朔、島尾伸三、杉本博司、津田直、港千尋、森山大道、屋代敏博、若木信吾──出品者の中から目についた写真家の名前を50音順に並べてみただけでも、なんとも多彩で、スリリングな顔ぶれである。ポラロイドという表現手段にもともと備わっていた撮影者を「エキサイトさせる力」が、多くの人たちを動かしているということではないだろうか。実際に展示を見ると、その表現スタイルの多様性、何が出てくるかわからないワクワク感は驚くべきものがある。ポラロイドの魔法の力は、まだまだ衰えていないということだろう。

同時に開催されていた、20×24インチの大判ポラロイド作品の特別展示もかなり面白かった。1983~86年にかけて、重さ90キロ、高さ1・5メートルという巨大カメラを使って、石内都、石元泰博、植田正治、川田喜久治、内藤正敏、奈良原一高、深瀬昌久、藤原新也、森山大道ら17人の写真家たちが取り組んだプロジェクトの成果である。実にひさしぶりに石内都の「同級生」や深瀬昌久の「遊戯」などのシリーズを見ることができたのだが、ここでも写真家たちがポラロイドの表現能力を最大限に活かした「プレイ」を全身で楽しんでいる。もし、この巨大ポラロイドのシステムがまだ使用可能ならば、若手作家が再チャレンジするというのもいいかもしれない。なお、赤々舎から刊行された本展のカタログを兼ねた写真集『126 POLAROID──さよならからの出会い』も盛り沢山の、なかなか充実した出来栄えだ。

2010/08/13(金)(飯沢耕太郎)

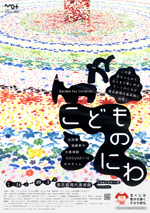

こどものにわ

会期:2010/07/24~2010/01003

東京都現代美術館[東京都]

うちのガサツなガキどもは、床に顔料で描いた花畑を踏んでいく大巻伸嗣にも、オプティカルな映像インスタレーションの出田郷にも興味を示さない。唯一積極的に参加したのはKOSUGE1-16の巨大サッカーボードゲームだけ。アホでもいい、たくましく育ってほしい。

2010/08/12(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)