artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

美しいHUG!

会期:2023/04/29~2023/08/28

八戸市美術館[青森県]

青森県に公立美術館ができたのは全国的にも遅く、2006年にオープンした県立美術館が最初で、その後、十和田、弘前にも相次いで市立美術館が開館。最後に満を持して登場したのが八戸市美術館だ、と思っていた。んが! 実は八戸がいちばん早く、1986年から存在していたのだ。ただし当初は博物館の分館として、税務署だった建物を改修して使っていたという。

八戸市美術館の「沿革」によると、開館から約30年の間に数多くの展覧会を開き、コレクションも約3千点を収蔵。大震災のあった2011年から「八戸ポータルミュージアム はっち」をはじめ、アートで地域を再発見するプロジェクトがスタート。同時に、美術館が教育委員会からまちづくり文化観光部へと移管するなかで、美術館の機能拡充や耐震工事などの必要性が生じ、2017年にいったん閉館。2021年に新たな美術館が完成した、という流れだ。余談だが、美術館の管轄が「教育委員会」から「まちづくり」や「観光」の部署へ移行するというのは近年の流行りだろうか。確かにそのほうが人は集まるかもしれないが、美術館はまちづくりや観光のためのものか、なんて思ったりもする。

場所は八戸市の中心部。広々した敷地に建つ白亜の美術館は、西澤徹夫建築事務所・タカバンスタジオ設計共同体による設計で、パッと見かなりでかい。なかに入ると、高さ18メートルの「ジャイアントルーム」と呼ばれる巨大な吹き抜け空間に圧倒される。こりゃ光熱費が大変そう。現在開催中の「美しいHUG!」展で、この大空間をうまく使ったのが青木野枝の大作《もどる水/八戸》(2023)だ。鉄の輪をつなげて円錐状に盛り上げた彫刻を5つ床に置き、頂上近くに卵をつけ、さらに上方に波紋のように鉄の輪を設置して、名物の南部せんべいや干し菊を吊り下げている。卵やせんべいを泡と見立てれば、われわれは巨大な水槽の底から水面を見上げている気分になる。

青木野枝《もどる水/八戸》

偶然か、水中から見上げた光景を彷彿させる作品がもうひとつあった。「ホワイトキューブ」と呼ばれる展示室の天井近くを、襖や障子、家具、ドア、窓などでびっしり覆った川俣正のインスタレーション《Under the Water 八戸》だ。家具や建具が一方向に流れるように配置された様は、津波で押し流される物体を水中から見上げた光景にほかならない。おそらく実際にこれを見た人はいないだろうし、いたとしたら生還できなかったに違いない。その意味では凄惨な光景のはずだが、しかし流れるような素材の配置といい、壁や床に映った影のパターンといい、憎いくらいの美しさに目を奪われてしまう。川俣は美術館の外部にも木材を使って鳥の巣のような《Nest in 八戸》(2023)をつくったが、これも津波からの連想でいえば、壁に引っかかった残骸に見えなくもない。

川俣正《Under the Water 八戸》

奥の展示室には、タノタイガがみずからの顔を型取りした面を壁に3千枚以上も並べている。そのうちすでに半分くらいは観客が色を塗ったり髪や髭をつけたりしていた。均一な面にそれぞれが好きなように顔を描くことで多様性が生まれるということだろう。タノは別室にも期間限定(7/29〜8/21)で《15min.ポートレート》(2008-2022)を出品。これは沖縄のいわゆる「旅館」に通い、そこの女性たちの服を着てその場で写真を撮ってもらうという10年越しのプロジェクト。展示室内は暗く、入り口で渡された懐中電灯で写真とコメントを照らし出して鑑賞するという妖しげな作品だが、タノの個性的かつ無表情な顔と、挑発的な下着姿とのギャップに言葉を失う。コメントを読んでいくと「ハグ」の言葉が見つかった。

出品作家はあと3人。きむらとしろうじんじんはド派手なメイクと衣装を着けて「野点」するアーティスト。陶芸の窯と茶道具一式をリヤカーに積み、参加者が茶碗に絵付けをするあいだ、お茶を点ててもてなす。本来は美術館とは無縁のストリートパフォーマンスだが、今回は美術館前で野点したドキュメントをはじめ、茶碗やアトリエの様子なども公開している。黒川岳は美術館の前庭に11点の石の彫刻を設置。一見ただの石の塊だが、ちょうど頭が入るくらいの穴が開いていて、頭を突っ込んでみるとさまざまな雑音が聞こえてくる。題して《石を聴く》(2018/2023)。井川丹は、市内の養護学校の中学生が共同制作し、同館が所蔵する巨大な版画《虹の上をとぶ船. 総集編Ⅰ・Ⅱ》(1976)を題材に、9時間(開館から閉館までの時間に相当)におよぶ作品を作曲し、館内で流している。

黒川岳《石を聴く》

それぞれ作品は彫刻、インスタレーション、写真、パフォーマンス、サウンドと多彩だが、いずれも八戸と関わりのある事象を題材にしたり、市民と共同制作したりしている点では共通する。つまり八戸と「ハグ」した作品というわけだ。ゲストキュレーターの森司氏によれば、「『美しいHUG!』は、この美術館との向き合い方、愛し方をテーマとした企画」とのことだが、しかしそんな「美しいHUG!」とは別に、もうひとつ裏テーマが見え隠れする。それを一言でいえば「反転」だろうか。

青木と川俣の作品は、水面を見る視点を水面下に反転させたものだし、タノの面やじんじんの茶碗は、作者が描くのではなくではなく観客に描かせる。また、タノは沖縄でみずから女装して相手に撮影してもらい、じんじんはドラァグクイーンさながらの異装で客を驚かす。さらに、黒川は外側から眺める彫刻を内側から聴く彫刻に反転させ、井川は逆に、見る版画を聞く音楽に変えてしまった。これらは、上/下、内/外、見る/見られる、つくる/つくられる、男/女、視覚/聴覚といった従来の固定した対立概念を反転させ、覆すものだといっていい。

その「反転」を端的に示すのが、川俣が見せた《Accidental photos》だろう。これは事故や戦争、自然災害などのカタストロフィを捉えた報道写真を集めたもの。カタストロフィとは簡単にいえば、安定した状態に徐々に不安定要因が加わり、特異点を超えると高波が崩れるように反転することだ。「美しいHUG!」に隠された過酷なカタストロフィ=反転のテーマ。これが一見軽いタイトルのこの展覧会に厚みと重みをもたせている。

関連レビュー

彫刻刀が刻む戦後日本—2つの民衆版画運動 工場で、田んぼで、教室で みんな、かつては版画家だった|村田真:artscapeレビュー(2022年07月01日号)

2023/08/11(金)(村田真)

十和田市現代美術館、劉建華(リュウ・ジェンホァ) 中空を注ぐ

会期:2023/06/24~2023/11/19

十和田市現代美術館[青森県]

十和田市現代美術館には開館以来行こう行こうと思いながら、もう15年も経ってしまった。すでに写真や記事を何度も目にして行った気分になっていたが、実際に訪れてみてわかったこともいくつかある。

西沢立衛設計の美術館は、ひとつの建物のなかに展示室を設けるのではなく、独立した展示棟をいくつも建ててガラス張りの回廊でつなぐというユニークなもの。大きさの異なるホワイトキューブが林立するさまは、ちょうど金沢21世紀美術館の円形の外枠を取っ払った感じか。その各展示棟に原則ひとりのアーティストの作品が常設展示されている。これはかつて磯崎新が提唱した建築と作品を一体化させる「第3世代美術館」に近いが、作品は必ずしも恒久展示というわけではなさそうなので融通も利く。これはよく考えられているなあ。

まず、床にジム・ランビーのカラフルなパターンが描かれたチケット売り場を通って、最初の展示棟に入ると、高さ4メートルの巨大なお婆さんが出迎えてくれる。ロン・ミュエクの《スタンディング・ウーマン》(2008)だ。以下、十和田湖で見つけた古い木船から赤い糸を展示室全体に張り巡らせた塩田千春の《水の記憶》(2021)、暗いカフェのような部屋の窓からジオラマのように高速道路が見える、ハンス・オプ・デ・ベークの《ロケーション(5)》(2004/2008)、白い部屋の天井に空いた穴から上を覗くと、そこはアザラシのいる水辺だったという栗林隆の《ザンプランド》(2008)、床につくった西洋風建築が巨大な鏡によって垂直に立って見える、レアンドロ・エルリッヒの《建物─ブエノスアイレス》(2012/2021)など、次から次へと多彩な作品が現われる。総じてトリッキーでセンセーショナルな作品が多く、観光客にはウケそうだ。

大小3つの空間からなる企画展示室では劉建華の個展を開催中。作品は6点あるが、圧巻なのが《遺棄》(2023)と題するインスタレーションで、タイヤ、家電、ペットボトルなどの日用品が灰白色の磁器でかたどられ、ゴミ処分場のように打ち棄てられている。もったいないなあと思うが、磁器の発祥地である景徳鎮で育った劉にとって、焼成に失敗した磁器が遺棄された風景は見慣れたものだったらしい。しかし現代のゴミ処分場と違って、これらの積み上げられた磁器は土に還ることができるのだ。

劉建華《遺棄》、窓の向こうにチェ・ジョンファ《フラワー・ホース》(2008)

常設作品は屋外にも続いている。馬の表面をさまざまな花で覆ったチェ・ジョンファの《フラワー・ホース》や、コスタリカに生息する「農耕するアリ」を巨大化させた椿昇の《アッタ》は、派手な色彩でよく目立つ。通りを挟んだ向かい側には、家と自動車をブクブクと太らせたエルヴィン・ヴルムの《ファット・ハウス》(2010)と《ファット・カー》(2010)、カボチャやキノコ、少女に水玉模様をつけた草間彌生の《愛はとこしえ十和田でうたう》(2010)などが並ぶ。5分ほど歩いた場所には、目[mé]が民家の2階を四角くくり抜いた《space》(2021)もある。街の中心部がアートなテーマパーク化している状態で、人口6万人ほどの地方小都市としては異例の試みだ。

とはいえ正直なところ、美術館も作品もほぼ予想どおりで既視感もあり、驚くようなものはない。だが、最後に訪れた場所だけは唯一、想定外だった。少し離れた場所にある松本茶舗がそれ。ここは美術館とは直接関係なさそうな民間の店舗だが、美術館に関わりのあった毛利悠子、チェ・ジョンファ、藤浩志、栗林隆らがここを訪れ、茶器に混じってインスタレーションを残しているのだ。作品も店舗の商品を使ったりしているので、いわれなければ作品なのか商品なのかわからないものもある。なにより想定外だったのは、頼んでもいないのにあれこれ脱線しながら解説してくれる店のご主人の存在だ。

店に入ると、まずご主人が出てきて「お時間はありますか?」と話しかけてくる。あると答えたら最後、これまで何百回、何千回と繰り返してきたであろうトークの始まりだ。詳細は省くが、この店の存在は管理された明るく楽しい現代美術館に対するアンチテーゼと見ることもできるだろう。こんな数寄者(茶舗だけに)がひとりいるだけで、十和田という街も捨てたもんではないと思えるのだ。でもお店の経営は大丈夫か?

松本茶舗にて、毛利悠子《モレモレヴァリエーションズ》(2018)

公式サイト:https://towadaartcenter.com/exhibitions/liu-jianhua/

2023/08/10(木)(村田真)

大巻伸嗣─地平線のゆくえ

会期:2023/04/15~2023/10/09

弘前れんが倉庫美術館[青森県]

2泊3日で青森県の美術館を巡る旅。まずは県立美術館の「棟方志功展」をサクッと見て、弘前へ移動。弘前には2006年、奈良美智がまさにこの赤れんが倉庫を使ってgrafとともに「A to Z」展を開いたとき以来の再訪となる。あのときこの倉庫が美術館になるとは、まったく予想だにしていたけど、ほんとに美術館になっちゃったね。

この倉庫、明治末期から大正時代にかけて建てられたもので、長く酒造工場として使われた後、倉庫に転用。地元美術家の村上善男が「版画美術館にすべき」と提案したこともあったが、実際に動き始めたのは、2002年から奈良美智がここで展覧会を3回開いてからだ。ぼくが訪れた2006年(3回目)には青森市に県立美術館が開館したこともあり、弘前市のライバル意識に火がついたかもしれない。2015年には弘前市が土地と建物を取得し、建築家の田根剛による改修を経て2020年にオープンした。

ここは年2回、4~5カ月におよぶ長期の企画展がメイン。大巻伸嗣も本展に先駆けて青森県の各地をリサーチし、この地ならではの新作を中心に見せている。まず、会場正面の壁に柏の葉をモチーフとした作品が1点。春に新しい葉が芽吹くまで落葉しない柏の葉に、人間の生と死の営みを重ね合わせたものだという。暗い展示室に入ると、天井から白い大きなシャボン玉が降りてきて途中で壊れ、煙となって消えていく。床には鉱物の残滓であるスラグが敷き詰められている。これも生と死の喩えだろうか。

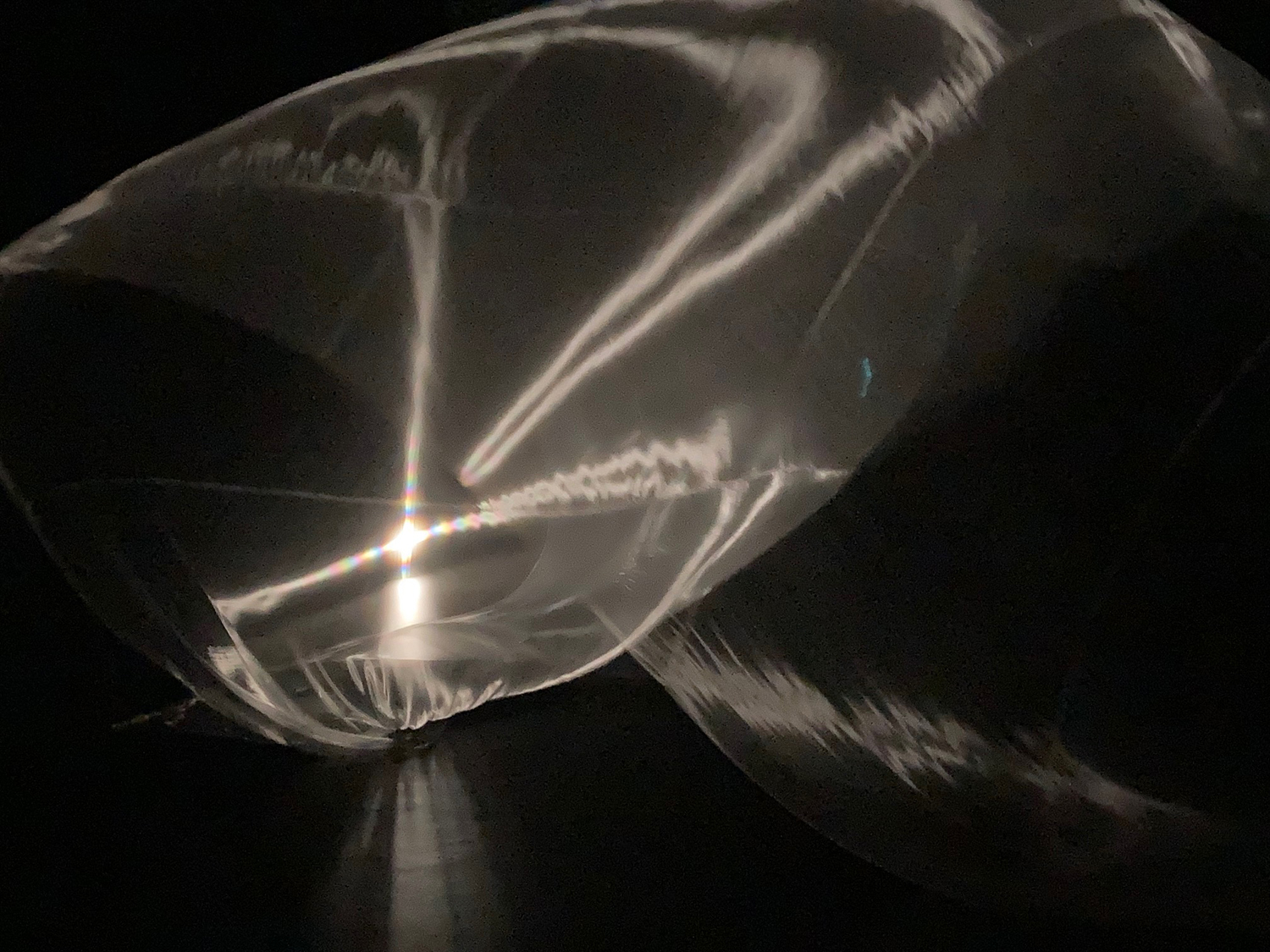

木の幹が林立する森のような展示室では、カッカッカッカッという連続音が響いている。これは弘前の森で聞いたキツツキの発する音にヒントを得たもの。床には海岸で拾ってきた漁具などが置かれ、スポットライトが当てられている。いちばん奥の大きな部屋には、薄い布が風に煽られ大きく波打っている。光の当て方が絶妙で、幽霊にも流れる雲にも早送りした星雲の動きにも、なんなら大津波に見えないこともない。気になるのは、背後に流れる音がいかにもエモいこと。こういう効果音は作品のもつイメージの広がりを限定してしまいかねない。

大巻伸嗣《Liminal Air Space-Time:事象の地平線》(2023)

2階では、黒一色で壺を描いた絵が数点並んでいるが、これはなんだろう。床には世界地図が描かれ、そこに中央がすぼんだ凹型の金属柱が立ち、その周囲を中央が膨らんだ凸型の金属柱がゆっくり回転している。しばらく見ていると両者が掠れるように最接近するのだが、そのときふたつの凹凸はぴったり合致する。その凹凸の輪郭は「津軽富士」ともいわれる岩木山からとられているらしい。この金属柱と絵の壺はどちらも回転対称なので、つながりをもたせているのかもしれない。

さて、大巻の作品でもっとも知られているのはおそらく、床に岩絵具で色とりどりの花のパターンを描き、その上を観客が歩いていくインスタレーションだろう。ここでも大巻は白いフェルトの上に同心円状に花のパターンを描いている。地元で見つけた植物や紋様も加えた色鮮やかなパターンは、雪のなかから芽吹く春を思わせるが、すでに4カ月近く経つので、観客の歩いた中央の部分は雪の道のように汚れている。

大巻伸嗣《Echoes Infinity -trail- 》(2023)

こうして見てくると、彼の作品は素材も形態も表現方法も実に多様で、全体像が捉え難い。いいかえれば、ピントが合わず、なにがやりたいのかがわかりづらいのだ。確かに今回は青森県ゆかりの風物をしっかり取り込んでいるし、「はかなさ」や「うつろい」といった情緒的なものは伝わってくるのだが、明快なコンセプトは見えてこない。でも、コンセプトありきの見るに堪えない作品より、よっぽど楽しませてくれるのは確かだ。

公式サイト:https://www.hirosaki-moca.jp/exhibitions/shinji-ohmaki/

2023/08/09(水)(村田真)

私たちは何者? ボーダレス・ドールズ

会期:2023/07/01~2023/08/27

渋谷区松濤美術館[東京都]

人形と書いて「ニンギョウ」とも「ヒトガタ」とも読む。ニンギョウというと子どもが愛玩するおもちゃのひとつで、「かわいい」イメージがあるけど、ヒトガタといえば人間の姿に似せた呪術的な物体を想起させ、「不気味」なイメージがつきまとわないだろうか。この展覧会はそんなヒトガタとニンギョウ、あるいは彫刻と置物といったボーダーを取り払い、人形代から雛人形、生人形、マネキン、フィギュア、ラブドールまで人の姿かたちに似せた日本のつくりものを集め、それらの根底に流れる精神を問うもの。

日本で最初のヒトガタは、縄文時代の土偶か弥生時代の埴輪だろうが、ここでは平安時代の木彫りの人形代(ヒトガタシロ)から始まる。これは「憎しみをもつ相手を陰陽師に依頼して人形代にし、軒下や井戸に埋めることで呪殺を願った」という恐ろしいもの。顔は特徴がわかる程度にリアルに彫られ、胴体には相手の名前が書かれ、そのうちの1体は後ろ手に縛られているではないか。ヒェ~! こんなのが何点も出土しているということは当時、相手を呪い殺すことが珍しくなかったということだ。

「サンスケ」というひょうきんな人形もある。津軽地方では「ヤマゴ(山で働く人々)が12人で山に入ると神の怒りに触れ、災いが起きるという伝承があった」ので、「このサンスケを13人目のヒトとして入山した」という。ただかたちはさまざまで、木の幹の上半分を削っただけのミニマルな造形もあれば、ワラを編んで指1本1本までつくり目鼻口まで描いた精巧な人形もある。いずれにせよこれも単なる人の似姿ではなく、魂が宿るものとしてつくられているのだ。

近代になるとリアルさを追求した人形が登場する。なかでも興味深いのが、生人形やラブドールだ。もともと生人形は幕末から見世物や山車の飾りとして大衆の人気を得ていたが、明治以降は新たに万博の出展物として、また百貨店のマネキンとして需要が増えていく。そんななかで、《松江の処刑》(c.1931)と題する3体セットの生き人形が目を引く。江戸後期、松山に住んでいた松江という美しい娘が暴漢に襲われ、身を守るために相手を斬り殺してしまう。正当防衛とはいえ殺人なので、父に斬首を願い出て、妹が持つ提灯の灯りの下で父の刃を待っている場面だそうだ。明治時代にはこれを「烈女松江」として顕彰し、人形師に松江、父、妹の3体を制作してもらい、法要行事の際に公開してきたという。なんとも理不尽で悲惨な話だが(「烈女」呼ばわりもひどい)、その人形の表情を見るとあくまで「悲劇のヒロイン」であり、「美談」扱いなのだ。

そして最後はラブドール。かつて「ダッチワイフ」と呼ばれた性愛の対象としての人形だが、オランダからクレームがついたのか、いつの間にかラブドールに改称(トルコの抗議でソープランドに名を変えた風呂もあった)。そのころからだろうか、代表的メーカーのオリエント工業の努力もあって素材や姿かたちは急速に進化を遂げていく。その顔や体型は実にリアルだが、どこか非現実的で、ちょうどAIの描くアイドルによく似ている。また需要も性愛だけでなく鑑賞用など多様化しており、つい先日も新宿駅でベビーカーにラブドールを乗せて歩く男性を見かけたばかりだ。

さて、同展には「戦争と人形」という章もあり、戦時中は人形業界にとって「冬の時代」だったにもかかわらず、逆に人形づくりが奨励された例もあったという。それが前線に赴く兵士の慰問袋に入れる「慰問人形」だ。これは女学生らが端切れでつくった小さな少女人形で、兵士たちには銃後を守る女性の形代として喜ばれたらしい。でもぶっちゃけ、兵士たちに必要だったのは慰問人形よりラブドールだったのではないか、と思うのだ。と書いたら、編集者のF氏が「慰問人形は脳内ラブドールだったのでは?」とコメントをつけてきた。なるほど!

公式サイト:https://shoto-museum.jp/exhibitions/200dolls/

2023/08/04(金)(村田真)

画廊からの発言 新世代への視点2023

会期:2023/07/24~2023/08/05

藍画廊+ギャラリイK+ギャラリーQ+ギャラリー58+ギャラリー椿+ギャルリー東京ユマニテ+コバヤシ画廊[東京都]

今日も東京は36度。年々気温は上昇するわ観客は高齢化するわで、この時期、画廊巡りをするのも命がけになってきた。あと何回見られるだろう……てか、あと何回続くだろう。画廊のオーナーも高齢化は進んでいるからな。バブル崩壊直後に10画廊から始まったこの企画展も、2年に一度になったり毎年に戻ったり、参加画廊も増えたり減ったりして、今年はひとつ減りひとつ増えて7画廊。減るのは寂しいけど、増えると回るのが大変だし。

出品作家は40歳未満で、今回は7人中6人が女性。いまどき性別にこだわる必要もないが、 近年とみに女性作家の比率が高まっている。そのこと自体はいいのだが、問題はその後、たとえばコマーシャルギャラリーで個展を開いたり、美術館の企画展に呼ばれたり、ステップアップしていくうちに徐々に女性の比率が下がっていくのではないかということだ。この展覧会は貸し画廊が中心になっているので、ここに出している作家はようやく登竜門を通過したばかりのいわば駆け出し。これからどのように生き残っていくかが問われるのだ。以下、目に止まったものを3つほど。

東菜々美(ギャラリーQ)は、太い線を垂直・水平に何本も交錯させた絵画を出品。これだけならどこかで見たことあるような絵だが、よく見ると、太い線は20-30本の異なる色彩による細い線の集合体で、それぞれグラデーションをなしている。だから、たとえばベルナール・フリズのように一気に引く線のような勢いはないけれど、逆に偶然性に頼らない計画的な色彩表現や、錯視的な立体感が実現している。

中内亜由美(ギャラリー58)は糸を用いた繊細な作品を展示。数十本の赤い糸を天井からたわませるように吊るし、たわんだ部分に黒い糸を何十本も掛けてみたり、1本の糸をくるくる巻いて鎖状にしたり。作者によれば「かすかだが確かにある存在感の表現を模索している」そうで、確かにこういうフラジャイルな作品には惹かれるけれど、そんなはかなく頼りない仕事をいつまで続けられるかだ。そもそも糸を使ったインスタレーションでは池内晶子という先達がいるが、彼女は30年以上も続けてようやく美術館で個展が開けるようになった。

東尾文華(ギャルリー東京ユマニテ)は版画。ぼくは個人的に、版画は絵画に準ずるメディアという偏見をもっているので、ほとんど取り上げたことがないが、例外的に版であることを追求したり自虐したりする版画や、版の概念を覆すメタ版画は評価するにやぶさかではない。東尾は主に女性をモチーフに木版と銅版を併用して制作しているが、おもしろいのは、縦長の版画を掛け軸に仕立てたり、同じ版を天地逆につなげて長さ3メートル超の絵巻状にしたり、円形の画面から手や頭がはみ出てシェイプトキャンバスになったり、支持体が版画を逸脱していることだ。特に軸仕立ては2点あって、1点はレオン・バクストの《『牧神の午後』のニジンスキー》を彷彿させるアール・ヌーヴォー調、もう1点は松のような木に女性が絡む水墨画風と描き分けている。これは見事。

公式サイト:http://galleryq.info/news/news_newgeneration2023.html

関連レビュー

池内晶子 あるいは、地のちからをあつめて|村田真:artscapeレビュー(2022年02月01日号)

2023/07/31(月)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)