artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

モネ 連作の情景

会期:2023/10/20~2024/01/28

上野の森美術館[東京都]

チラシに「モネ100%」とある。いやほんとに100%モネだった。出品作品63点がすべてモネであるのはもちろん、よくあるドローイングや版画で点数を水増しすることもなく、最初から最後まで油彩画で(もともとモネにドローイングや版画は少ない)、しかも初期の肖像画と静物画を除けばいかにもモネモネしい風景画ばかりなのだ。

驚くのはサイズもみんな似たり寄ったりであること。初期のサロンに落選した《昼食》(1868-1869)と、晩年の《睡蓮の池》(1918)を例外として、大半が縦横50〜100cmに収まる程度の中サイズなのだ。注意深く見れば、時代を経るにつれ少しずつ大きくなっていくのがわかるが、これは経済的に余裕が出てきたこと、大きな画面を描くのに自信がついてきたことの現われだろうか。でも、晩年の「睡蓮」シリーズは大作が多いのに1点しか出ていないのは、単に輸送費の問題かもしれない。

描かれている風景は都市、田園、海岸などさまざまだが、いずれも風光明媚な名所でも由緒正しい場所でもなく、モネが訪れる先々で画趣を覚えた風景を切り取ってみたって感じ。まだ寓意や教訓を秘めた物語画が幅を利かせていた時代に、特に美しいわけでも意味があるわけでもない場所を、サラサラッとスケッチするように描いた風景画が並ぶさまは、まるで観光地でパチパチ撮った素人のスナップ写真展のようでもある。セザンヌのように熟慮しながら筆を運ぶわけでも、ゴッホのように感情を画面に叩きつけるわけでもなく、ただひたすら網膜をくすぐる光の戯れを画面に定着しようとした。同展にはそんなモネのエッセンスが凝縮されている。そうした意味でも「モネ100%」に偽りはない。

また、初めから意図したのか、諸事情の結果そうなったのかは知らないけれど、今回は超有名な目玉作品がなく、大半が初めて目にする作品だった。これは営業的にはマイナスかもしれないが、知られざる作品が多いことでモネを新鮮な目で見直すことができ、理解が広がったという点ではよかったと思う。そのことと関係があるのかないのか、オランジュリーやオルセーなどモネのコレクションで有名な美術館からは借りず(借りられず?)、初めて聞くような美術館やコレクションからたくさん借り集めている。その数、ざっと数えて40館以上。これはごくろうさんだ。

モネ 連作の情景:https://www.monet2023.jp

2023/10/19(木)(内覧会)(村田真)

ゴッホと静物画 伝統から革新へ

会期:2023/10/17~2024/01/21

SOMPO美術館[東京都]

アーツ前橋の「ニューホライズン」のサブタイトルが「歴史から未来へ」。「ゴッホと静物画」のサブタイトルが「伝統から革新へ」。ぜんぜん違う展覧会だけど、サブタイトルを入れ替えても気がつかないんじゃない? つまりだれでも思いつきそうなサブタイトルだってこと。それにもまして凡庸なのが「ゴッホと静物画」というそのまんまのタイトル。しかも絵画のジャンルのなかでもっとも地位が低く、人気も薄い「静物画」だし。それでもある程度動員が見込まれるのは「ゴッホ」のネームバリューのおかげだろう。

展覧会はタイトルのごとく明快で、タイトルから想像するよりはるかにおもしろかった。展示は「伝統」「花の静物画」「革新」の3章立てだが、出品作品をざっくり分けると、17世紀オランダの静物画、19世紀の静物画、印象派の静物画、ゴッホの静物画、それ以降となっていて、見事に18世紀が抜けている。そもそも静物画は16世紀ごろから描かれ始め、絵画の黄金時代といわれた17世紀のオランダで1ジャンルとして独立。19世紀の(印象派以前の)静物画を見ると、17世紀からほとんど進歩していないことがわかり、18世紀が抜けているのもうなずける。静物画が大きく変わるのは印象派以降だが、その先駆がドラクロワであったことは出品作の《花瓶の花》(1833)を見れば納得。原色を用いたスケッチのような素早いタッチの描写は、印象派誕生の40年も前に描かれたものだが、すでに印象派のお手本を示しているからだ。

ゴッホの静物画を見ていくと、初期のころは17世紀の静物画より暗かったが、パリに出て印象派に出会うやパッと明るくなり、やがて「ひまわり」の連作を手がけるようになる。ここではもちろん同館所蔵の《ひまわり》(c. 1888-1889)がドーンと展覧会の中心を占め、隣にファン・ゴッホ美術館から借りた《アイリス》(1890)を従えている。つまり17世紀オランダに始まる静物画は、19世紀の印象派によって大きく様変わりし、ゴッホの《ひまわり》によって大輪の花を咲かせたというストーリーが完結するのだ。

以後しばらくひまわりをモチーフにした作品が続く。おっ? と思ったのは、イサーク・イスラエルスの《「ひまわり」の横で本を読む女性》(1915-1920)。ゴッホの《ひまわり》が画中画として描かれているのだが、これはゴッホの死後、弟テオの未亡人ヨハンナから《ひまわり》を借りて制作したそうだ。当時は気軽に貸していたんだね。もうひとつ興味深いのは、フレデリック・ウィリアム・フロホーク、ケイト・ヘイラー、ジョージ・ダンロップ・レスリーといった日本ではほとんど知られていないイギリスの唯美主義の画家たちが、ジャポニスムよろしく日本風の花瓶に挿したひまわりを描いていること。日本と「ひまわり」との関係を示唆しているようだ。

余談だが、ヨーロッパの美術館所蔵のゴッホ作品はおおむね額縁がシンプル(とりわけクレラー・ミュラー美術館の額縁は色彩も形態も統一されている)なのに、SOMPOの《ひまわり》だけがゴージャスな装飾の額縁に入っていて、ちょっと恥ずかしいぜ。

ゴッホと静物画 伝統から革新へ:https://gogh2023.exhn.jp

2023/10/16(月)(内覧会)(村田真)

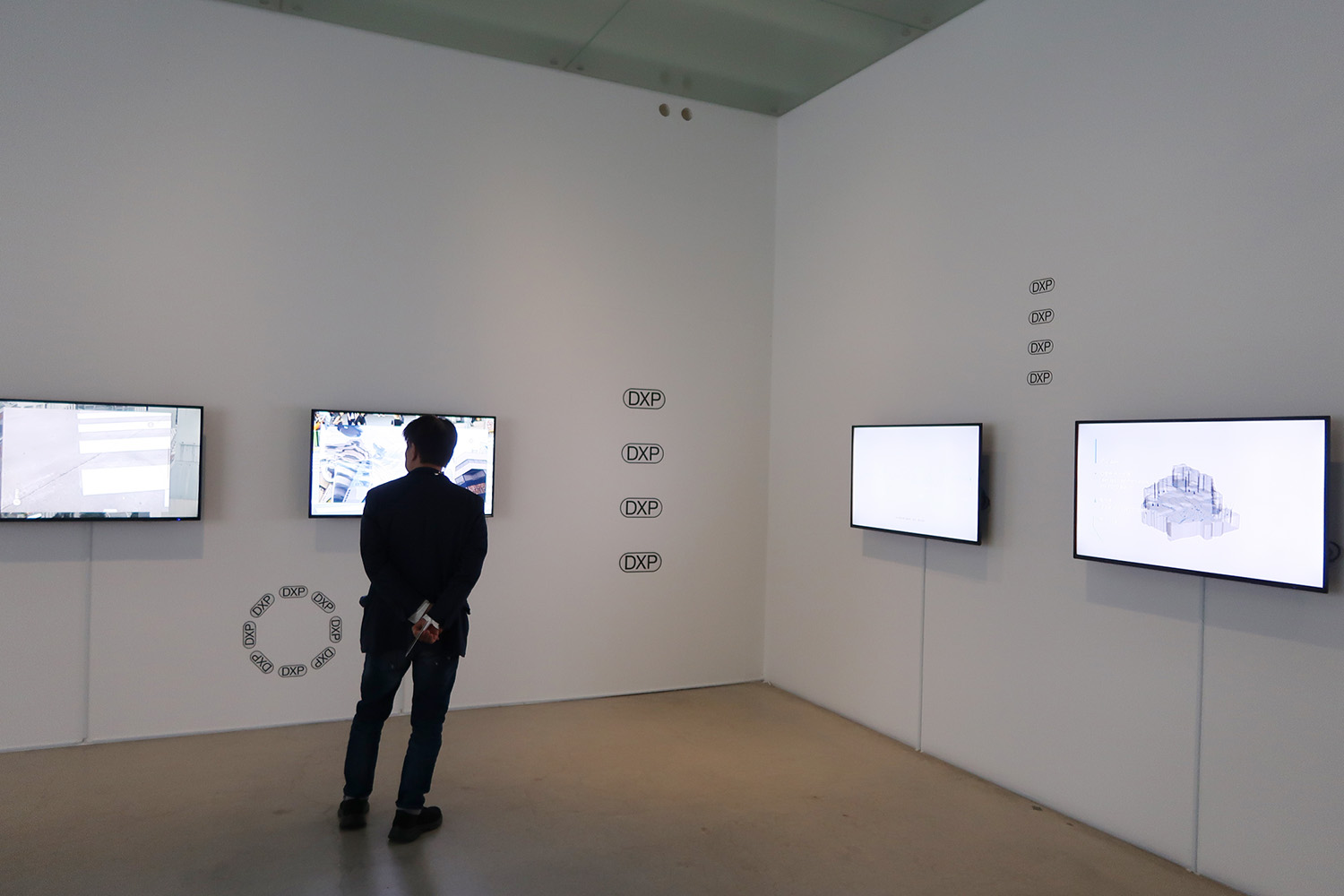

金沢の建築/DXP(デジタル・トランスフォーメーション・プラネット)─次のインターフェースへ

会期:2023/10/07~2024/03/17(DXP展)

金沢21世紀美術館[石川県]

2021年の若手建築家展「U35」に参加し、陶芸家でもある奈良祐希が設計した《Node》(株式会社家元 新社屋/2023)を訪れた。金沢駅から西側の問屋町に建つ、2層の住宅メーカーの社屋だが、街に開かれたシェアオフィスやセミナー用の部屋のほか、地上階では、カフェやギャラリーを併設する。

奈良祐希設計の《Node》(2023)

奈良祐希設計の《Node》(2023)

《Node》は今年の春に誕生した交流施設であり、パフェを目当てに人で賑わうカフェは彼の提案によって入れたプログラムだ。ギャラリーではちょうど彼の陶芸を展示していたが、今後は金沢美大と協働し、学生の作品を展示するという。交差する細い路地と緑道によって、建物のボリュームを分節しつつ、隙間にプラントハンターの西畠清順が選んだ植栽が入り、北棟と南棟の2階は渡り廊下でつなぐ。また南棟は高さを抑え、北棟に光を導く。建築のデザインとしては陶芸家らしく、大胆に土壁を導入していること、また木造ながら、オフィス内のトラスによって実現した5メートルのキャンチレバーの構造が見所だろう。金沢では、ルーバーによる縦格子を用いる現代の建築が目立つが、そうではない手法によって金沢らしさを感じさせる。

《Node》カフェスペース

《Node》カフェスペース

《Node》2階のトラス

《Node》2階のトラス

奈良の陶芸作品が展示されていた《Node》ギャラリー

奈良の陶芸作品が展示されていた《Node》ギャラリー

さて、金沢21世紀美術館の若手学芸員チームが企画に参加した「DXP(デジタル・トランスフォーメーション・プラネット)」展は、アーティスト、科学者、デザイナー、建築家など、さまざまな角度からデジタル環境の可能性を探るものだが、ここでもU35出身(2019、20年に出品)の建築家、秋吉浩気が率いるVUILDの作品と出会った。来場者がマイクに向かって喋った言葉のイメージから、AIが椅子の3Dモデルを生成し、部屋に設置された木材加工のCNCルーターによって実際につくることができる工房である。すなわち、専門的な知識や技術がなくても、誰もがデザインができるというわけだ。

「DXP」展より、VUILDの作品。CNCルーターが設置された工房

「DXP」展より、VUILDの作品。CNCルーターが設置された工房

「DXP」展より、VUILDの作品。来場者の言葉を元に生成された3Dモデルからつくられた椅子

「DXP」展より、VUILDの作品。来場者の言葉を元に生成された3Dモデルからつくられた椅子

ほかにも建築の分野からは、XR(クロス・リアリティ)の技術を用いて、館内において金沢の降水量を可視化させるコレクティブのGROUPや、廃墟写真をAIによって生き生きした空間に変容させるメルべ・アクドガン(今年のヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展のトルコ館にも出品したもの)が参加している。ともあれ、新しいデジタル・テクノロジーが、衣食住を含めた生活の全体に影響を与えていくことを提示する展覧会ゆえに、建築も重要な分野となっていた。

「DXP」展より、GROUPの作品

「DXP」展より、GROUPの作品

DXP(デジタル・トランスフォーメーション・プラネット)─次のインターフェースへ:https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=17&d=1810

2023/10/14(土)(五十嵐太郎)

開館10周年記念展ニューホライズン 歴史から未来へ

会期:2023/10/14~2024/02/12

アーツ前橋+前橋市中心市街地[群馬県]

アーツ前橋の開館10周年記念展。振り返れば、作品紛失とか契約不履行とかいろいろ「歴史」があったけど、とりあえず置いといて「未来」の「新たな地平」へ踏み出そうってか(笑)。「ニューホライズン」の芸術監督はアーツ前橋の特別館長に就任した南條史生氏。特別館長ってなんだ? 南條氏は、共同ディレクターを務めた第1回横浜トリエンナーレでは「メガ・ウェイブ──新たな統合に向けて」を、森美術館の副館長時代には開館記念展に「ハピネス──アートにみる幸福の鍵」を、館長時代の10周年記念展では「LOVE展 アートにみる愛のかたち」を、それぞれ手がけてきた。カタカナ・横文字のタイトルに、明るく前向きなサブタイトルをつける傾向は変わっていない。

会場はアーツ前橋のほか、近所の白井屋ホテル、百貨店、空きビル、路上にも広がり、出品作家は計26組。展示作品は未来志向の割に映像やメディアアートは意外と少なく、絵画が多い。特に目立つのはブラッシュストロークを強調した作品で、井田幸昌、武田鉄平、山口歴がそれに当たり、ペインタリーな五木田智央と川内理香子も加えれば5人に上る。だがよく見ると、武田は筆触を精密に写したフォトリアリズム絵画、山口はボードを筆跡のかたちに切り抜いた一種のレリーフで、どちらもブラッシュストロークをモチーフにした「だまし絵」にすぎない。こうしたトリッキーなだまし絵は最初は目を引くものの、仕掛けがわかればすぐ飽きてしまう。

メディアアート系ではビル・ヴィオラとレフィーク・アナドールによる映像、ジェームズ・タレルとオラファー・エリアソンによる光を使ったインスタレーションなどがあるが、アナドール以外はこぢんまりしている。ちなみに、アナドールの映像は鮮やかな色彩の液体が色を変えながら流動していくもので、これを絵具の奔流と捉えればブラッシュストロークにも通じる。だまし絵も含めて視覚的にインパクトのある作品が多く、見て楽しめる展覧会になっている。

異彩を放つのが村田峰紀だ。交差点に面した1階のガラス張りのロビーに白い箱を置き、村田自身がすっぽり入って首だけ出しているのだ。ポータブルサウナにも見えるが、どっちかといえば晒し首。時折ヴィーンと機械音を発しながら振動する。自慰でもしてるのかと想像してしまうが、たぶん箱のなかで本を引っ掻いているんだろう。「ニューホライズン」というさわやかなタイトルに抗うような不穏なパフォーマンスだ。彼が前橋出身という来歴を抜きに選ばれたとしたら、出色の人選といわねばならない。

村田峰紀によるパフォーマンス風景[筆者撮影]

アーツ前橋以外の会場を回ろうと街を歩いてみて驚いた。中心街というのに更地は多いわ、シャッターは閉まっているわ、歩行者は少ないわ、まるでゴーストタウンのようにさびれまくっているではないか。そんな街だからこそアートで活気づけようと、白井屋ホテルやまえばしガレリアみたいなアートゾーンができたり、今回のように街なかにアートを置いたり、いろいろ試みているのだろう。アートの住処は整備された美術館や金持ちの豪邸だけでなく、さびれた廃墟にもフィットするからな。

白井屋ホテルは裏口が半ば土に覆われているのでびっくり。入っていくと柱と梁がむき出しの空間に出る。表玄関に回ると、ローレンス・ウィナーによる「FROM THE HEAVENS」などと書かれたコンセプチュアル・アートが壁面に掲げられていたりして、ウワサには聞いていたけどここまでやるかってくらい思い切ったリノベーションが施されていた。設計は藤本壮介。ここではロビーに蜷川実花の色鮮やかな花のインスタレーションが見られるが、蜷川作品については後述したい。

路上にもいくつか作品が置かれる予定だが、ぼくが見ることができたのは中央通りの商店の前に置かれた関口光太郎の《ジャイアント辻モン》。骨組みに新聞紙で肉づけしてガムテープで巻いた高さ5メートルはありそうな巨人像で、上半身にはオウムが止まっている。前橋出身の関口にとってこのエリアは思い出の場所であり、その思い出が辻神になった姿だという。その先の小さな百貨店といった風情のスズラン前橋店では、別棟の空きフロアでマームとジプシーによるインスタレーション《瞬く瞼のあいだに漂う》が見られる。マームとジプシーはやはり前橋出身の藤田貴大が脚本・演出を務める演劇集団で、近年は演劇と美術を架橋する活動も行なっている。ここでは空き店舗の空間を利用して、市内をフィールドワークして得られた映像や写真、テキスト、声などで前橋の記憶をインスタレーションしてみせた。

その先のHOWZEというバブリーなビルでは、WOW、川内理香子、蜷川実花ら5組が各フロアに作品を展示。水商売の店が入っていたせいかビル全体が妖しげだし、作家数も多いし、見応えがあった。WOWの《Viewpoints - Light Bulb》は、ランダムに明滅する裸電球と数十枚の鏡を巧みに配置し、ある1点に立つと光が1本の水平線に見えるというインスタレーションを実現。視覚的にインパクトがあるし、水平線(ホライズン)だし、この展覧会にピッタリかもしれない。川内理香子はアーツ前橋にも絵画を出しているが、ここではネオン作品を発表。コンクリートむき出しの壁や床に捻じ曲げたネオン管が赤く輝き、廃墟のような場所性と相まって妖しい雰囲気を増長している。

WOW《Viewpoints - Light Bulb》より[筆者撮影]

1フロアだけキャバレーの内装が残されているが、これを有効活用したのが蜷川実花だ。赤、青、紫の艶かしい照明の下を抜けると、広々としたフロアに水を貯めた水槽やモニターが置かれ、色とりどりの金魚を映し出している。酔客の代わりに金魚が踊っているのだ。奥には赤いカーテンのかかった小舞台があり、バブルの栄華が偲ばれる。これはいい。アーツ前橋の作品がどっちかといえば優等生的な表の顔だとしたら、ここにある作品はちょっと不良っぽい裏街の顔で、うまくバランスが取れているように思えた。

蜷川実花《Breathing of Lives》より[筆者撮影]

開館10周年記念展ニューホライズン 歴史から未来へ:https://www.artsmaebashi.jp/?p=18770

関連レビュー

群馬の美術館と建築をまわる|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

2023/10/13(金)(内覧会)(村田真)

即興 ホンマタカシ

会期:2023/10/06~2024/01/21

東京都写真美術館 2階展示室[東京都]

本展の日本語のタイトルは「即興」だが、英語のタイトルは「Revolution 9」になっている。そのことに気づいて、なるほどと思った。そのネーミングに、ホンマタカシが今回の展覧会に向けたメッセージが端的にあらわれていると感じたからだ。

「Revolution 9」というのは、1969年に発売されたザ・ビートルズの9枚目のアルバム『The Beatles』(通称「ホワイト・アルバム」)の最後におさめられた、8分21秒の曲である。ジョン・レノンがほぼ単独で、さまざまな音源を収録したテープをコラージュして繋ぎ合わせ、「ミュージック・コンクレート」の手法で実験作を完成させた。意欲的な作品であることは間違いないが、それまでのビートルズ・ナンバーとはまったくかけ離れた発想、手法の作品だったので、評判はあまりよくなかった。「ガラクタ」「世紀の駄作」と非難する声も上がったと聞く。

今回のホンマの展示も、見方によっては大方の予想を裏切るものと言えるだろう。ホンマタカシといえば、明晰なコンセプトと卓抜な技術力に裏付けられて、視覚的なエンターテインメント性にも十分に配慮した作品を、観客に提供し続けきた作家だからだ。ところが、建築物の一室をピンホールカメラに仕立て、世界各地で撮影した写真がアトランダムに並ぶ今回の展示は、どこをどう見ればいいのかわからないという戸惑いを与えるものになっていた。会場の中心には、丸窓が空けられた部屋が設けられ、表題作の「Revolution」「No.9, 3」といった作品を覗き見ることができるようになっている。部屋にはピアノも据えられており、どうやらそこで即興演奏も行なわれるようだ。

だが、まさにその行き当たりばったりにさえ見えるインスタレーションこそ、ホンマが本展で試みようとしたことの具現化だったといえる。彼がここ10年あまり展開してきた、ピンホールカメラを使った作品群は、写真という表現手段に特有の、ノイズを取り込んでは撒き散らしていく「即興」性を、どれだけ取り込めるかという実験だったことがあらためて浮かび上がってきていた。写真という表現メディアの原点に回帰することで、ビートルズの「Revolution 9」のラディカリズムを受け継ごうとする意志を、はっきりと感じとることができた。

即興 ホンマタカシ:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4540.html

2023/10/13(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)