artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

武田陽介「Ash without fire here」

会期:2019/09/07~2019/10/26

タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム[東京都]

武田陽介は2014年にタカ・イシイギャラリーで個展「Stay Gold」を開催し、同名の写真集を刊行した。そのときの展示は、デジタルカメラを強い光に向けて撮影した「Digital Flare」シリーズと、より描写的、明示的に現実世界の断片を撮影した写真群とで構成されていた。その二つの要素の配分がうまくいっていたとは思えないが、写真による新たな世界認識のあり方を模索するという強い意欲を感じる展示だった。ところが、2016年の同ギャラリーでの個展「Arise」では「Digital Flare」シリーズのみの展示となり、写真の方向性がより狭く限定されていった。

今回の「Ash without fire here」でも、その傾向は踏襲されている。120x160cmという大判プリント2点を含む「Digital Flare」は、メタリックなフレームにおさめられ、ゴージャスさと完成度を増している。それに水面の黄金色に輝く反映を写した新作の映像作品と連続写真が加わっているが、こちらは「Digital Flare」よりもさらに装飾的な要素が強まっていた。武田の関心が、世界認識のシステムの探求から離れてしまったように見えることはとても残念だ。「Digital Flare」シリーズの作品としての魅力を認めるのはやぶさかではないが、このままだと、デジタル時代における洗練されたピクトリアリズムの達成に終わってしまう危険もある。もう一度、「Stay Gold」がはらんでいた可能性を検討してみる必要があるのではないだろうか。

Yosuke Takeda, “072254”, 2019, LightJet print ©Yosuke Takeda / Courtesy of Taka Ishii Gallery

関連レビュー

武田陽介「Stay Gold」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2014年05月15日号)

武田陽介「Arise」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年06月15日号)

2019/09/18(水)(飯沢耕太郎)

シンディ・シャーマン展、タキス展、オラファー・エリアソン展、ドーラ・モウラー展

ナショナル・ポートレイト・ギャラリー、テート・モダン[イギリス、ロンドン]

ロンドンのナショナル・ポートレイト・ギャラリーで開催された「シンディ・シャーマン展」を鑑賞した。実はこの建物の内部に入るのは初めてなのだが、肖像画に特化した美術館ゆえに、なるほど、変装した自画像を撮影し続けたアーティストの個展が企画されたわけである。学生時代の作品も紹介されていたが、すでに彼女のアイデンティティを分裂させるようなさまざまな変装やメイクを施していたことがわかる。そして映画、雑誌の表紙の改竄、ピンクローブ、歴史画、ファッション、ピエロ、セックス、マスク、セレブの婦人など、各時代に展開した仕事のシリーズを総覧できる内容だった。

彼女自身が歳を重ねることで、開拓される新しいシリーズも確認できる。やはりケバケバしい色鮮やかな作品よりも、映画のワンシーンを再現したかのような初期のモノクロ作品が強力だ。単なるポストモダン的な何かの引用ではなく、特定の起源なきコピーという洗練された手法だからである。またさまざまな変装グッズが収集された彼女のスタジオを再現した展示も興味深い。

シンディ・シャーマンの展示風景

シンディ・シャーマンのスタジオを再現したコーナー

テート・モダンでは、幾何学をモチーフにした3人のアーティストをとりあげていた。そもそもオラファー・エリアソンの個展を見るために足を運んだが、思いがけず、同時開催の「タキス展」がとても良かった。彼は、2019年8月に逝去したギリシア出身の彫刻家であり、重力に逆らい、宙に固定された造形など、磁力を生かした緊張感をもつ空間インスタレーションを展開している。単純な仕掛けだが、尖ったオブジェがぴんと張りつめた状態で浮いているのだ。また作品を楽器としてとらえ、音響を放つ幾何学的な作品も、コスモロジーを感じさせて素晴らしい。

タキスの展示風景

タキスの展示風景。音が発生する作品

さて、オラファー・エリアソンの個展は、確かに体験として楽しいのだが、各部屋で手を替え品を替え、いろいろなタイプの仕掛けが連続すると、科学エンターテインメントとの境目に位置して微妙かな、という作品もやはり多い。おそらく、金沢21世紀美術館のように、通路でいったんリセットしてから、それぞれのホワイトキューブに入ると、それほど気にならないのだろうが、あれだけ次々と部屋が続くと、印象がだいぶ変わる。またテート・モダンでは、ブタペスト出身の「ドーラ・モウラー展」も開催中だった。彼女の知的かつ幾何学的なアプローチによって錯視を引き起そうとする態度は、たいへん共感がもてるものだった。

オラファー・エリアソンの展示風景

オラファー・エリアソンの展示風景

ドーラ・モウラーの、錯視を引き起こす展示風景

公式サイト:

ナショナル・ポートレイト・ギャラリー http://www.iwm.org.uk/north/

テート・モダン https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/

2019/09/14(土)(五十嵐太郎)

ロンドン・デザイン・フェスティバル

会期:2019/09/14~2019/09/22

ヴィクトリア&アルバート博物館、デザイン・ミュージアムほか[イギリス、ロンドン]

6月の建築フェスティバルと同様、9月のロンドン・デザイン・フェスティバルも市内の各地で開催されていた。興味深いのは、屋外のインスタレーションがいくつか設置されること。デザインゆえに、ただのオブジェではなく、作品はベンチとしての機能をもつ。ポール・コックセッジは広場において上下にうねるリング状の什器を同心円状に展開し、パターニティはウェストミンスター大聖堂の前に迷路のパターンを模したベンチを置き、子供が遊んでいた。なるほど、大聖堂の床にこうした迷路の模様がよく描かれている。

ポール・コックセッジ《Please Be Seated》

パターニティ《Life Labyrinth》

メイン会場は最も多くの作品が集中するヴィクトリア&アルバート博物館だろう。まず隈研吾による中庭の竹のインスタレーションを鑑賞してから、ス・ドホによるスミッソン夫妻の集合住宅へのオマージュというべき映像など、ガイド・マップを頼りに、あちこちの部屋に点在するプロジェクトを探しながら、巨大な博物館をまわった。おかげで、奥に隠れた舞台美術の部屋など、これまで知らなかった展示室にも気づく。いわゆる歴史的な博物館が、デザインのイヴェントとコラボレートすることで、コレクションの魅力を新しく引きだすような作品も登場しており、日本でもこうした企画が増えてほしい。また建築セクションの部屋では、余暇的な水の空間をテーマとする特集展示が開催されていた。

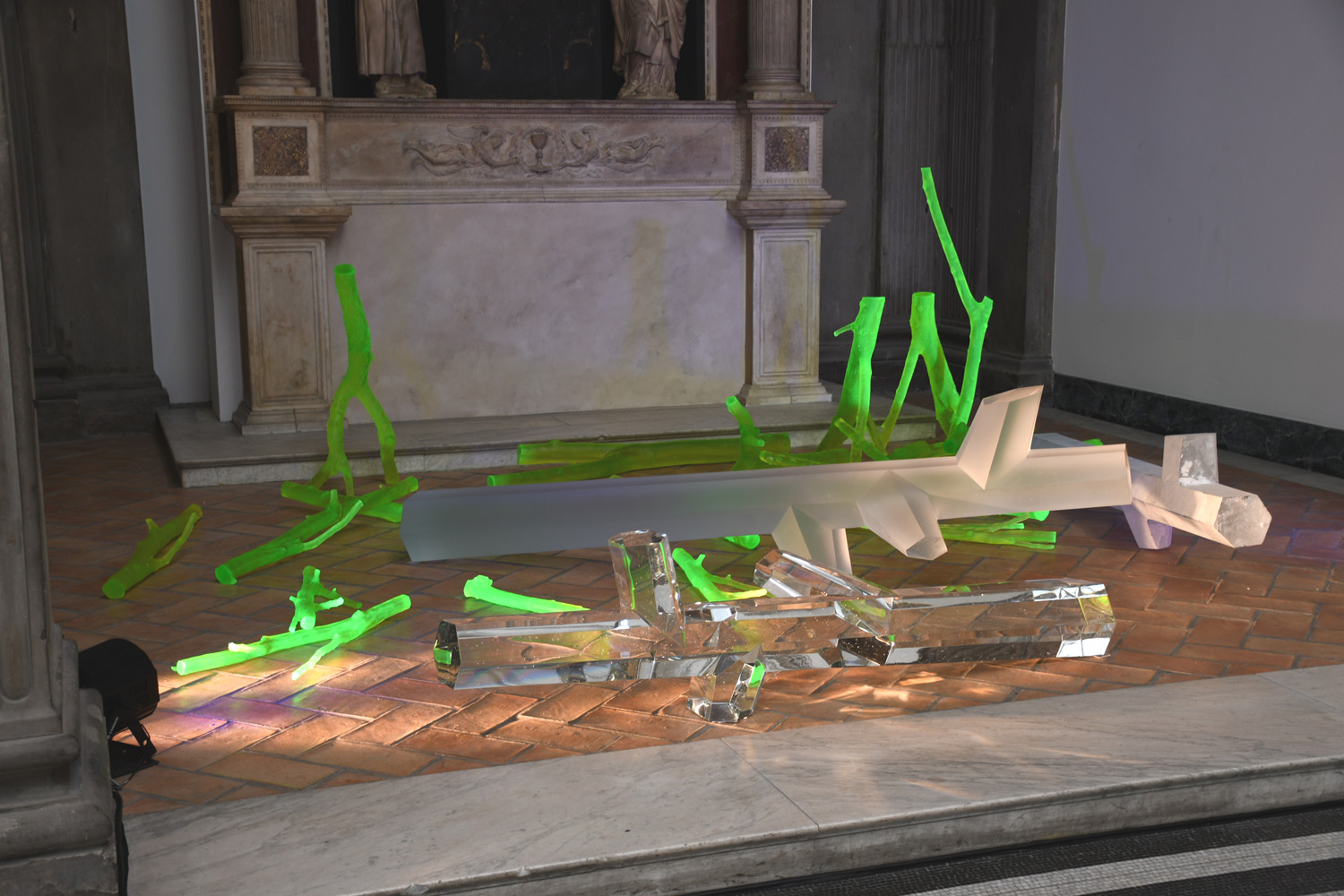

Rony Plesl Scared Geometry

隈研吾《Bamboo (竹) Ring: Weaving into Lightness》

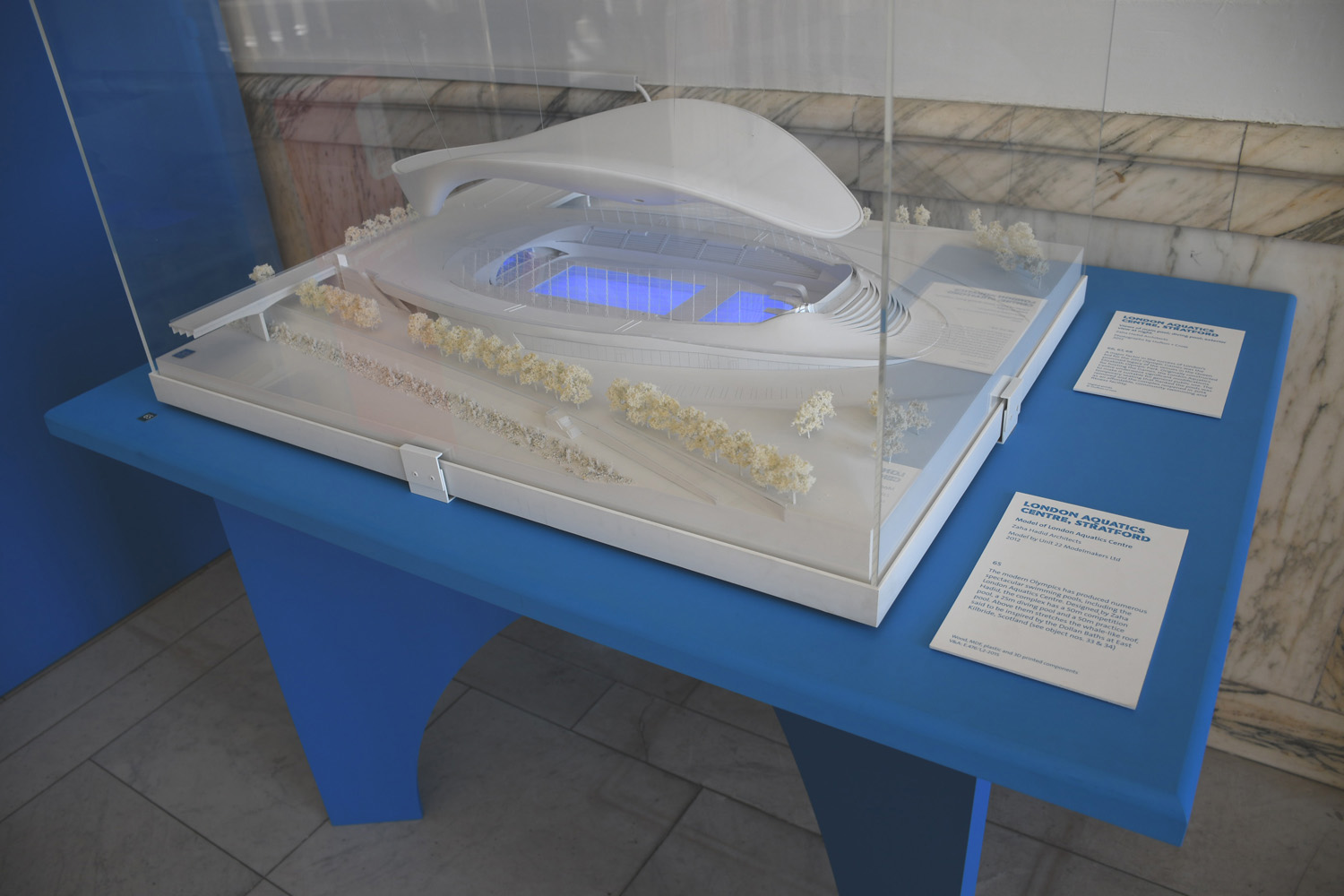

建築セクションで特集されていた「イントゥ・ザ・ブルー」展より、ザハの設計による水泳競技場の模型

デザイン・ミュージアムでは、いくつか建築に関する展示も企画されていた。2階ではSOMがこれまで手がけてきた高層ビルの構造を説明しながら、数多くの模型を並べていた。また3階ではパネルを用いて、AAスクールが生みだしたラディカルな教育と作品を紹介していた。そして地階では、ビアズリー・デザイン・オブ・ザ・イヤーの展覧会が開催されており、ファッションやプロダクトのほか、建築の部門が含まれていた。選ばれた作品はいずれも短いながら映像で手際よく紹介し、小さい模型だけではわからない情報を効率的に伝えている。なお日本からは、石上純也の水庭が入っていた。

SOMが手がけた高層ビル模型などの展示風景

AAスクールが生みだしてきた教育や作品の展示風景

公式サイト: https://www.londondesignfestival.com/

2019/09/14(土)(五十嵐太郎)

Art Project KOBE 2019:TRANS-

会期:2019/09/14~2019/11/10

新開地、兵庫港、新長田[兵庫県]

今秋、新たに開催された「Art Project KOBE 2019:TRANS- 」(以下「TRANS-」と略記)は、いくつかの点で、神戸ビエンナーレ(2007~2015)、港都KOBE芸術祭(2017)と続いてきた神戸のアートシーンの流れに一石を投じるものだった。まず、「ビエンナーレ」「芸術祭」という文言を外したこと。作家数を2名に絞ったこと。「美術館+まちなかの周辺会場」というテンプレからの脱却。そして、アクセスしやすい商業・消費の中心エリアから、より周縁部への移動。

こうした制度設計の方針転換に加え、内容面でも深化がうかがえる。「神戸ビエンナーレ」は、現代美術展に加え、いけばな、書道、創作玩具、コミックイラスト、大道芸、児童絵画などのコンペも多数含み、総花的で市民文化祭的な性格が強かった。打ち切りを経て、神戸開港150年を記念して2年後に開催された「港都KOBE芸術祭」は、神戸港の港湾に設置された作品をクルーズ船から鑑賞する試みを実施。詩人たちの詩句が記されたフレーム越しに現在の神戸を海上から眺め、近代都市の発展、戦災、震災などの記憶を現在の風景と重ね合わせる古巻和芳の作品や、戦前に台湾から神戸へ嫁いだ女性(たち)の語りを起点に、時代、国籍、状況の異なる女性たちの生を「窓からの眼差し」と「歌」によって共振させる川村麻純の作品が目を引いた。

一方、「TRANS-」の会場となるのは、近代に開港した神戸港より古く、日宋貿易の拠点として平清盛が拓いた歴史を持つ「兵庫港」、明治~昭和に歓楽街として栄えた「新開地」、マッチ、ゴム、ケミカルシューズなど地場産業で栄えた下町であり、外国人労働者も多く根付く「新長田」という港湾部~西部の3エリアである。都市機能の東進化、産業構造の変化、阪神・淡路大震災の打撃などにより、活気を失い寂れつつある。

参加作家のひとり、やなぎみわは、出身地である神戸市兵庫区の港を舞台に、移動舞台トレーラーでの野外劇『日輪の翼』を再演予定。従って美術展としては、もうひとりの参加作家、グレゴール・シュナイダーによる実質上の個展といえる。シュナイダーの《美術館の終焉―12の道行き》は、言わば「ディープな神戸ツアー」。かつての歓楽街や高度経済成長を支えた労働者街に点在する複数スポットを巡礼のように辿る仕掛けにより、華やかで祝祭的な「芸術祭」が抑圧しがちな歴史の暗がりを立体的に浮かび上がらせた。

各スポットは「第1留~第12留」まで番号が振られており、タイトルの「12の道行き」はキリストの受難の道を指す。既存の建築や施設に残る痕跡をなぞり、時に大胆に介入の手を加えつつ、パラレルワールドや悪夢のような光景を出現させる。特に印象深いのは、第3留、第4留、第8留、第9留、第12留だ。《消えた現実》と題された「第3留:旧兵庫県立健康生活科学研究所」は、感染症や食品衛生などの検査や研究を行なっていた施設である。床、壁、天井、柱などすべてが真っ白に塗られた室内空間は、脅迫的な衛生観念や管理権力の浸透を、その暴力的な白さでもって体現する。一方、無残に荒らされて物品が散らかった研究室は、バイオハザードの事故現場に足を踏み入れたような錯覚をもたらす。その想像に実体的な恐怖感の輪郭を与えるのは、「動物試験室」と掲げられた部屋、動物用と思われるタイルの洗い場、そして場違いなまでにカラフルな原色で塗られた檻など、かつて営まれていた現実の痕跡とシュナイダーによる介入が相乗効果をもたらすからだ。

グレゴール・シュナイダー《美術館の終焉―12の道行き》

第3留:旧兵庫県立健康生活科学研究所 《消えた現実》

[写真:表恒匡]

「第4留」の《条件付け》は、100m以上続く地下通路に設置された通路状の構造物である。見かけは地下通路とそっくり同じ壁と柱が連続するが、扉を開けて中に入ると、白い浴室、真っ暗な部屋、浴室、真っ暗な部屋……が交互に続き、無限回廊か醒めない悪夢にはまり込んだかのようだ。また、《白の拷問》と題された「第9留」は、同じく地下鉄の長い地下通路に設置した作品だが、扉の先には、左右対称に扉が並ぶ白い廊下が出現する。これは、アメリカ軍がキューバに秘密裡に設けたグアンタナモ湾収容キャンプ内の施設を、収監者の証言を元に再現したものだ。「白」という色が帯びる排他性、均質性、幾何学的な規則性に支配された空間は、「究極的に合理的であることは、非人間的である」ことをまさに体感させるとともに、管理権力が「日常」のすぐ傍に遍在していることを示唆する。

グレゴール・シュナイダー《美術館の終焉―12の道行き》

第9留:神戸市営地下鉄海岸線・駒ヶ林駅 コンコース 《白の拷問》

[写真:表恒匡]

一方、「人の生活の痕跡」に目を向けるのが、「第8留」と「第12留」。《住居の暗部》と名付けられた「第8留:神戸市立兵庫荘」は、低所得の男性勤労者のための一時宿泊施設として、港湾労働者の多い居住区に1950年に開設され、昨年まで利用されてきた。だが内部は、廊下、二段ベッドの並ぶ居室、食堂、トイレなどすべてが真っ黒に塗りつぶされ、鑑賞者はライトを手に暗闇を彷徨う。文字通り、闇に葬られたかのような黒化した空間だが、目を凝らせば、ベッド上に放置されたタオルや散乱したゴミが認められ、「不在」と「痕跡」を同時に突き付ける。また、最後の「第12留:丸五市場」は、震災で奇跡的に火災を免れ、細い路地が迷路のように続く古い商店街である。「第1留」と連動しており、「第1留」で3Dスキャンされた高齢者たちのアバターが、スマホのアプリを通して画面内に出現するという仕掛けだ。不条理、暴力性、痕跡の抹消、不在や空白といったモメントを辿ってきた最後に、(亡霊的な仮象であっても)人の存在を蘇らせたいというかすかな希求が感じられた。

グレゴール・シュナイダー《美術館の終焉―12の道行き》

第12留:丸五市場 《死にゆくこと、生きながらえること》

[撮影:筆者]

ただし、空き家を会場に日時限定のパフォーマンスが行なわれる「第6留」は、ステレオタイプなジェンダーの再生産という点で疑問が残った。一階の浴室では、曇りガラスの向こうで、長い黒髪の女性がシャワーを浴びている。二階では、雑然と散らかった部屋で、引きこもり状態の男性が観客に背を向けて横たわる。「引きこもり=男性」というステレオタイプなジェンダー観。窃視的な視線の対象となり、「服を脱ぐ」のはなぜ「女性」なのか。ここには、ステレオタイプや既存の権力構造の再生産にアートが与してしまうことに対する自覚的な反省は見られない。画期的な企画であっただけに惜しまれる。

追記:主催者側によると、シュナイダーはパフォーマー募集にあたり、 「階のジェンダー指定はないが、男女両方を入れること」を望んでいたという。筆者の見た日はたまたま1階が女性、2階が男性パフォーマーであり、別の鑑賞日には、逆パターンや両階とも同性の場合もあった。

公式サイト:http://trans-kobe.jp/

関連レビュー

2019/09/13(金)(高嶋慈)

オックスフォードの博物館

[イギリス、オックスフォード]

カレッジが分散する街、オックスフォードに移動し、アシュモレアン博物館へ。外観の意匠はクラシックだが、内部は現代的な展示空間に改造され、特に吹抜けまわりの階段が印象的だ。古今東西の充実したコレクションを揃え、大学の運営とは思えない規模である。日本セクションでは、大英博物館と同様、茶室が再現されていた。もっとも、内部に入ることはできず、茶室の窓が面白いという視点はない。ここも現代アートの企画室があり、美術は同時代の家具や食器などと併せて展示されている。また地階では、コレクションの来歴や博物館の学芸員の仕事も紹介されていた。

アシュモレアン博物館の外観

アシュモレアン博物館の地階では、コレクションの来歴が解説されていた

ジョン・ラスキンが関わった自然史博物館は、ゴシック建築的な骨格をスチールに置き換え、屋根をガラス張りとし、太陽の光が降りそそぐ明るい空間である。興味深いのは、そのデザインが内部で展示された恐竜の骨と呼応していること。大型の陳列ケースも、ゴシック様式を意識したデザインだった。またラスキン生誕200周年ということで、コレクションをもとにしたアート作品の公募結果を発表していた。それにしても自然史博物館は、どこも子供で賑わっている。

背後で直接的に連結されたピット・リバース博物館は、一転して暗い空間である。収蔵庫がそのまま展示になったかのような圧倒的な物量が視界に飛び込む。地域や時代で整理せず、マスク、球技など、アイテムごとに世界各地からの収集物が押し込まれた陳列ケースが膨大に反復されている。おおむね2階は女性と子供(装身具や玩具など)、3階は男性(武器など)に関連した内容だった。

自然史博物館の外観

自然史博物館の内部。ゴシック建築的なスチールの骨格が恐竜の骨と呼応している

やはり大学に所属する科学史博物館は、アッシュモレアン博物館の創設時からあるものらしく、17世紀の建築である。全体はそれほどのヴォリュームではないが、特に2階に陳列された時間や空間の計測、計算、あるいは天体やミクロの観察のための器具の造形に惚れ惚れとする。科学の目的に応じて設計された機能主義のはずだが、独自の美学を備え、実際はそれを超えたデザインになっている。

科学史博物館の展示風景より。計測器具の造形美に惚れ惚れする

公式サイト:

アシュモレアン博物館 https://www.ashmolean.org/

オックスフォード大学自然史博物館 https://www.oumnh.ox.ac.uk/

ピット・リバース博物館 https://www.prm.ox.ac.uk/

オックスフォード科学史博物館 https://www.hsm.ox.ac.uk/

2019/09/13(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)