artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

川田喜久治「影の中の陰」

会期:2019/05/29~2019/07/05

PGI[東京都]

川田喜久治は2018年1月からインスタグラムに写真をアップし始めた。今回のPGIの個展では、2019年5月まで、つまり「『平成』の最終年から、元号が『令和』に変わるまで」ほぼ毎日アップされた370点から、約50点を選んで展示している。出品作は「1.空、雲、雨、太陽と月のメタファー、あるいは、オマージュ」、「2.『見えない都市』あるいは。『記憶のない都市』」、「3.影の中の陰」の3パートに分かれるが、「展示においてはそれぞれを混合し、異時同図のイメージスクロール(一種の絵のながれ)としている」という。

作品には、1970年代の「ロス・カプリチョス」、90年代の「ラスト・コスモロジー」、2000年代の「ワールズ・エンド」など、これまでの川田の仕事を彷彿とさせるものが数多く含まれている。つまり、インスタグラムという「新しいコミュニケーションを秘めたこの方法」を試すにあたって、彼はこれまでの自分の写真観、世界観を総点検し、そこからさまざまな手法を抽出し、全精力を傾けて「イメージスクロール」を構築しようとしているのだ。結果として、「影の中の陰」はいかにも川田らしい作品であるとともに、新たなチャレンジの意味を持つものともなった。川田は1933年生まれだから、今年86歳になるわけだが、小柄な体の奥から湧き出る創作エネルギーの噴出には、驚きを通り過ぎて唖然としてしまう。

インスタグラムへの挑戦は、川田にとって新鮮な衝撃でもあったようだ。展覧会のコメントに「あのハート印の『いいね』を繰り返す見えない人たちの呪文のような声援は、日々の光の謎の奥へと探索をうながしてくる」と書いている。インスタグラムヘのアップを契機として、さらなる未知の表現領域への飛躍も期待できそうだ。

2019/05/29(水)(飯沢耕太郎)

「バスキア展 メイド・イン・ジャパン」記者発表会

会期:2019/05/27

東京国際フォーラムD7[東京都]

この秋、森アーツセンターギャラリーで予定されている「バスキア展 メイド・イン・ジャパン」の記者発表会。初めにフジテレビジョン・イベント事業局長の宇津井隆氏があいさつ。「バスキア展」をやるきっかけは2000年頃、とんねるずの木梨憲武に「いまバスキアが大変なことになっている」と言われたからだそうだ。ノリさんだけに、テレビ業界っぽいノリだなあ。確かにバスキアの亡くなった1988年前後は画家としての評価はあまり芳しくなかったが、シュナーベルの監督した映画「バスキア」が公開された1990年代後半から再評価の気運が高まってきたのは事実。近年は前澤友作氏が62億円、123億円と立て続けに高額で落札したり、パリのルイ・ヴィトン財団美術館で回顧展が開かれたり(同時開催していたのは同じく満28歳で亡くなったエゴン・シーレ展)、話題にこと欠かなかった。

で、今回は「メイド・イン・ジャパン」というタイトル。作品が日本でつくられたからではなく、バスキアが勢いのあった80年代の日本に憧れ、何度か来日していたからであり、画面に「MADE IN JAPAN」と描かれた作品が出品されるからであり、また、意外と日本の公立美術館がたくさん持っているからでもある。つまり評価の低かった1990年前後のバブル期に日本が買っていたのだ。出品数は約130点。中身はともかく、点数ではルイ・ヴィトンに引けをとらない。

会期:2019年9月21日(土)〜11月17日(日)

2019/05/27(月)(村田真)

山本聖子「白いシロ」

会期:2019/05/24~2019/06/09

Gallery PARC[京都府]

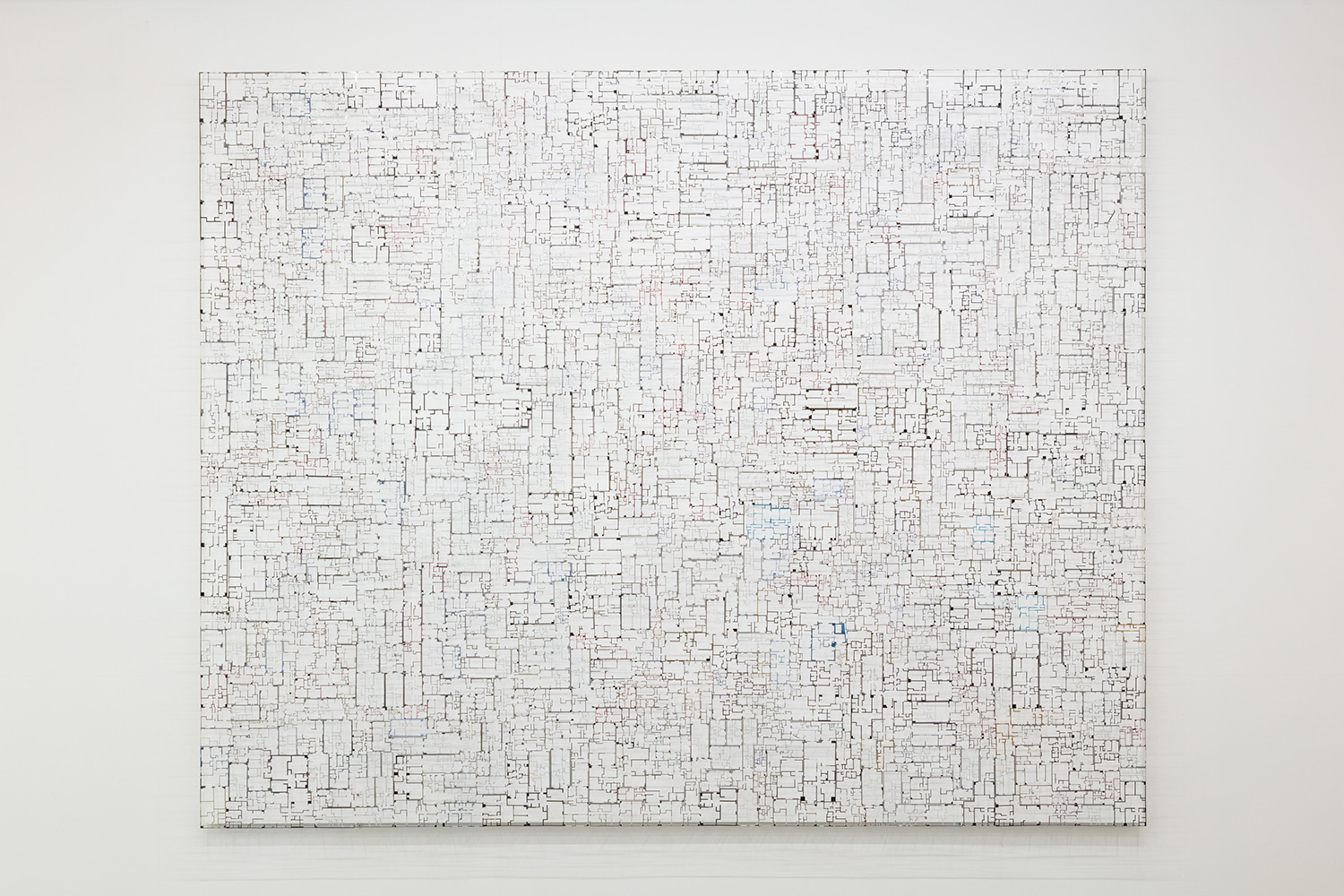

「白」という色彩に着目し、「清潔」「純粋」「無垢」「平和」といった私たちの生活空間におけるポジティブな意味の付与と、「他の色を排除して成り立つ排他性」という暴力性の両側面に言及してきた山本聖子。本展では、物件広告の「間取り」の線を切り抜いて織物のように繋げた作品を起点に、「白」の多彩な面に言及した作品群が展開された。

[撮影=麥生田兵吾 写真提供: Gallery PARC]

本展を通覧して、とりわけ2Fのメインフロアの作品群から感じたのは、(ホワイトキューブの「白い壁」が、その物質的存在を消去された「透明な支え」として機能するように)ここで「白」の背後に隠された本当の主題は何か、ということだ。切り抜かれた間取りの線がタペストリーのように連なった平面作品と向き合うのは、市販の女児向けのぬりえ帳である。「アイドル」「ケーキ屋さん」「がっこうのせんせい」「ファッションデザイナー」「フライトアテンダント」といった「憧れの仕事」に就く女性たちのイラストは、輪郭線の内部が修正液で白く塗りつぶされる。あるいは間取り図と同様、切り取られた輪郭線が繋ぎ合わされ、遠目には抽象的な曲線のドローイングのようだが、よく見ると、ドレス、セーラー服、ツインテール、エプロンなどの記号的線であることが分かる。また、切り抜かれた線の内側部分は、白い石鹸で囲まれて台の上に安置され、キラキラの眼、顔、髪、腕や足など身体パーツ(の断片)であることも相まって、彼女たちの死を弔う祭壇のようだ。反対側のスピーカーからは、「白い四角は侵してはならない」「美しい」「純粋」「匂いがしない」「見えない」といった囁き声が聞こえ、「白い四角は」という単語の反復と相まって、脅迫的ですらある。

[撮影=麥生田兵吾 写真提供: Gallery PARC]

[撮影=麥生田兵吾 写真提供: Gallery PARC]

真っ白で清潔なタオルや衣服、家電製品、食器、エプロン、食品の容器や洗剤のパッケージ。それらで居心地よく満たされた居住空間、すなわち不動産物件の間取りの多くもまた、カップルや核家族を対象にしたものだ。そこでは、「家庭内を美しく、清潔に整え、家族が笑顔と健康でいられるよう平和に保つ」役割は、家事と育児を担う再生産労働者としての女性に担わされてきた。ここで、過剰な「白」への脅迫衝動の背後に隠された「見えない」存在として、「清潔」「純粋」「無垢」「平和」を期待された理想的な女性像を読み込むことも可能である。ちなみに「いろんなおしごと」の例のぬりえ帳には、「母親」はない。

2019/05/25(金)(高嶋慈)

セレブレーション/小泉明郎《私たちは未来の死者を弔う》

会期:2019/05/18~2019/06/23

京都芸術センター、ザ ターミナル キョウト、ロームシアター京都、二条城 東南隅櫓[京都府]

日本とポーランドの国交樹立100周年を記念したグループ展。両国の若手・中堅のアーティスト21組が参加する。日本でまとまって紹介される機会の少ないポーランドの現代アートを見られる貴重な機会だが、メイン会場の京都芸術センターの主な展示スペース(南・北ギャラリー、講堂、フリースペース、大広間)はすべて日本人作家で占められている(経費の問題もあるだろうが)。また、数組のポーランドでのレジデンス経験者以外は、京都市立芸大出身者でほぼ構成され、偏向性や閉鎖性を感じざるをえない。タイトルの「セレブレーション」という身も蓋もない言葉通り、「国交樹立100周年」という記念性を冠しただけの企画に感じた。

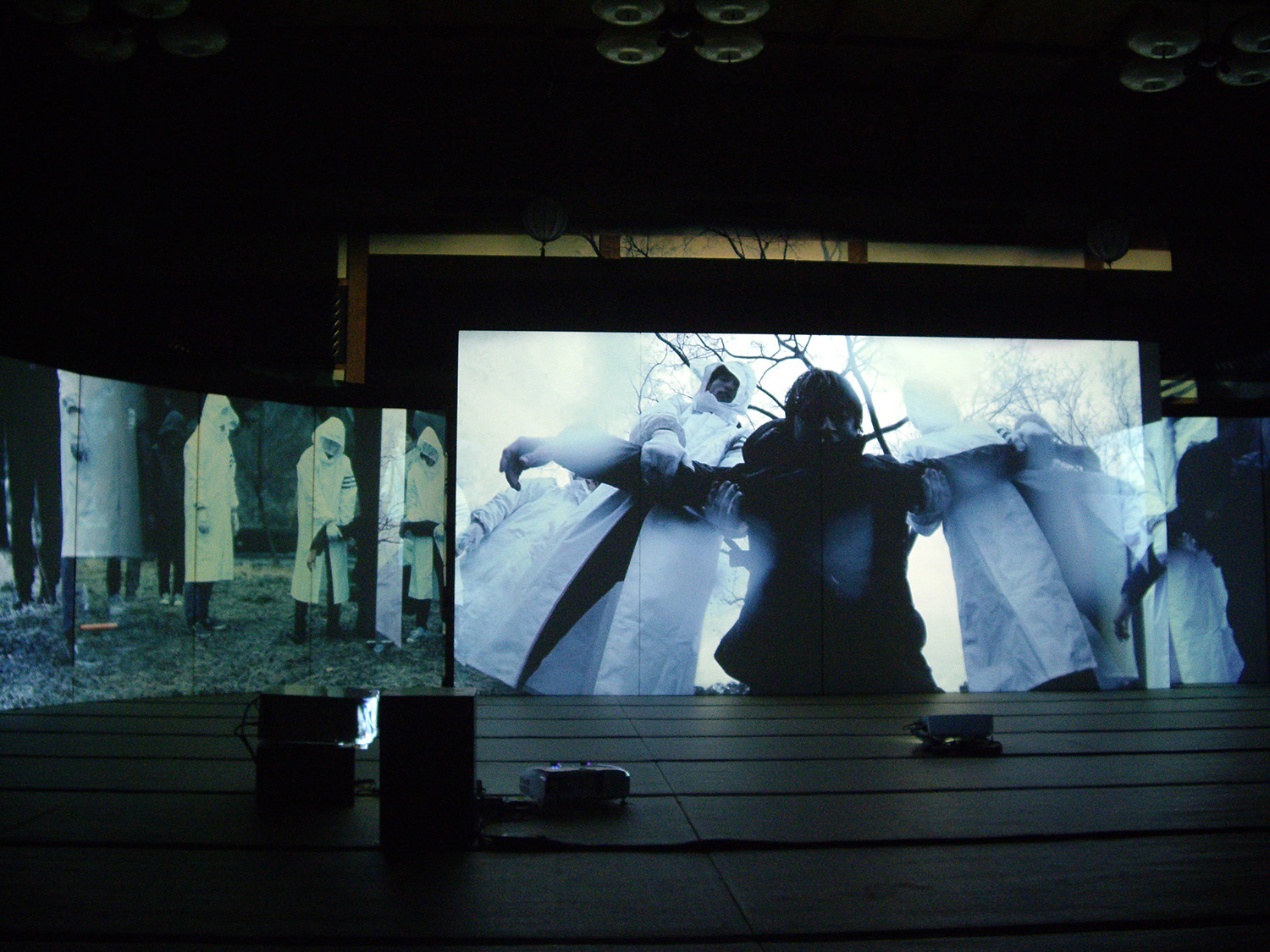

本展での収穫は、(ポーランドでのレジデンス経験者/京都市立芸大出身者のどちらにも該当しないのだが)小泉明郎の映像作品《私たちは未来の死者を弔う》だった。今年春の「シアターコモンズ'19」で発表された本作は、公募で参加した若者たちとのワークショップを経て、かつての米軍基地跡地で撮影された。

これまでの小泉作品は、「過去を再演する(再現的に反復する)」という演劇的アプローチにより、「戦争」という負債を清算できないまま抱え込んだ日本社会の下部構造をあぶり出してきた。特攻隊や出征兵士と「感動」のドラマの共犯関係。第二次大戦で子どもを殺害した日本兵の証言を、事故で記憶障害になった男性に暗誦させ、「加害の記憶喪失」を患う 日本を批判する《忘却の地にて》。反天皇制のデモとそれに対するヘイトスピーチの現場を映し出しながら、複数の「父と子」(キリスト、小泉自身とその父親、天皇と国民)及び「(自己)犠牲」のイメージを多重的に重ね合わせる《夢の儀礼─帝国は今日も歌う─》。そこでは、「演出」の介入や「フィクション」であることの暴露が、虚実曖昧な領域に観客を連れ出しつつ、「戦争」というトラウマの抑圧、虚構だからこそもたらされる心理的高揚、加害の記憶の健忘症、同調圧力といった病巣が浮き彫りにされる。

また、しばしばスクリーンの裏面にメイキングや暗喩的イメージが投影され、同期した映像が表/裏に投影されるという空間的二面性も小泉作品の特徴のひとつだが、《私たちは未来の死者を弔う》では、「逆再生」という時間の反転がキーとなる。パフォーマンスを記録した「通常再生」のパートでは、しのつく雨のなか、放射線の防護服を思わせる白いコートを着た者たちが、若者を一名ずつ、死体のように運んでくる。処刑される者のように、膝立ちで両腕を後ろに抑えられた若者は、「私、○○は、何か(家族、子ども、自由など)のために自分の命を投げ出します/何のためにも自分の命を投げ出しません」と宣言し、その理由を述べる。それは一語一句、他の者たちによって復唱され、銃声のような掛け声とともに、宣言した者は蘇生のような身振りを行なう。「見よ、未来の英雄が蘇った」という声が響く。

小泉明郎《私たちは未来の死者を弔う》

[©京都芸術センター 撮影:来田猛]

だが、この「宣言」と「蘇生」の儀式は、「逆再生」のパートにおいて、(解読不能な言語による)「断罪」と「集団処刑」に反転していく。逆再生によって、音声は不可解な外国語か呪詛のように響き、さらに復唱の順番が入れ替わることで、主体的な意志による宣言だったものは、匿名的な集団の声が処刑される者に強要する、罪状と自己批判の言葉のように見えてくるのだ。その「罪の宣告」が何であるかが見る者には把握不可能なことが、より不気味さを加速させる。そして、地面に横たわる「死体」の数は次第に増えていく。

「自己犠牲」をすすんで行なう者が「英雄」なのか、あるいは「自己犠牲」の否認が「英雄」たりえるのか。どちらであれ、主体的な意志を宣言した者が「蘇る」という「通常再生」のパートは、(「処刑」に反転したパートをかいくぐった後では)主体的な意志の発言がバッシングや社会的抹殺を受けて葬られてしまう現状への批判ともとれる。そこでは、権力体制によって、あるいは個人の輪郭が判別しがたい集団的な声によって一度葬られた「死者たち」が絞り出す言葉は、(再び)意味を持った言葉として再生され、私たちに届く。通常再生/逆再生のループを繰り返す操作により、蘇生/処刑、救済/抑圧の両極を行き来する本作は、極めて両義的だ。

会場風景 [撮影:著者]

だが真に不気味なのは、淡々と処刑を遂行する兵士/白い防護服に身を包んだ者たちの平静さではなく、時折カメラに映る、処刑/蘇生の儀式を遠巻きに囲んでただ傍観している者たちの存在ではないか。鏡の反映のように、自らの姿が不意に画面内に映し込まれたような、後味の悪さ。それは、彼らと同じく、光景を「ただ見ている」観客に対して、「見ること」が中立的立場ではないこと、「ニュートラルな視線」など存在しないことを突きつける。私たちは、処刑と忘却の遂行に、「黙認」という形で加担しているのか、それとも蘇生の奇跡の目撃者たりえるのか。

2019/05/25(土)(高嶋慈)

伊奈英次「TWINS―都市と自然の相似形——」

会期:2019/04/13~2019/05/25

ギャラリー・アートアンリミテッド[東京都]

伊奈英次は1970年代後半〜80年代にかけて、バブル景気の絶頂に向けて大きく変貌していく東京を、あくまでもニュートラルな視点で撮影した8×10インチ判のモノクローム作品「In Tokyo」シリーズを制作した。同シリーズから40年を経て、2020年の東京オリンピックにかけてインフラ整備が急速に進む東京を、あらためて大型センサーを備えたデジタルカメラで撮影した写真群が、今回出品された「In Tokyo Digital」である。それと並行して撮り進めていたのが、日本各地の海岸の「奇岩」をテーマにした「常世の岩」で、今回の展覧会では両シリーズをカップリングして展示していた。

都市の建築物と自然の景観とを「相似形」として捉える発想は、それほど新しいものとはいえない。アルベルト・レンガー=パッチュなど、1920〜30年代のドイツの写真家たちが唱えた「新即物主義」の作品にも、同じようなアプローチが見られる。だが実際に展示を見ると、ビル群と「奇岩」との形態の共通性とテクスチャーの異質性とが、実にダイナミックな視覚的効果を生み出していることに驚かされる。この展示では、デジタル画像と銀塩画像の比較も同時にもくろまれているのだが、現在のデジタル加工技術の進化によって、あまり違いが際立たなくなっていることも興味深かった。

「奇岩」の1枚にはやや特別な意味合いもある。伊奈は昨年5月、三重県熊野市の楯ヶ崎で7メートルの高さの崖から落下して重傷を負った。展示作品のなかには、落下事故前の1月にその崖から岩場を撮影していた写真もあった。撮り直しのために楯ヶ崎を再訪したときに事故に遭ったので、もう一度撮りにいく予定だという。「奇岩」も、「In Tokyo」のように繰り返して撮り続けることで新たな表情が見えてくるかもしれない。このシリーズは、また別な切り口でも展示できるのではないだろうか。

2019/05/25(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)