artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション展

会期:2019/04/27~2019/06/30

Bunkamura ザ・ミュージアム[東京都]

スコットランド出身の海運王ウィリアム・バレル(1861-1958)が集めた美術品から、印象派のコレクションを中心に公開するもの。バレルは世代的にも業種的にも、国立西洋美術館の基礎を築いた「松方コレクション」の松方幸次郎に近いかもしれない。松方も西洋美術館が建つ前に亡くなったように、バレルの美術館が開館するのは死後4半世紀を経た1983年のこと。その2年後、グラスゴー郊外にあるバレル・コレクションを訪れた。緑豊かな公園に建つモダンな建築が話題になっていたため、スコットランド旅行のついでに寄ったもので、エントランスや内装に古い石造建築の断片をはめ込んで美術館の一部にしていたのが印象的だった。おそらく石造建築の断片もコレクションの一部なのだろうけど、それを建築に採り込むのは西洋人の発想だ。肝腎のコレクションはまったく覚えていない(笑)。

同展は「印象派への旅」となっているように、ドガ、ルノワール、セザンヌら印象派のど真ん中の作品もあるが、メインはコロー、ドーミエ、ドービニー、ファンタン・ラトゥール、シダネルといった印象派にいたる前、あるいはその周辺の作品が大半を占めている。だからおもしろいと見るか、つまらないと見るかが分かれ道だ。特に印象派とはひと味違ったブーダンやモンティセリの明るい風景画がかえって新鮮に映る。また、フランスとスコットランドの画家が多いのは当然として、ゴッホと縁の深かったアントン・モーヴをはじめ、なぜかボスボームやマリス兄弟らオランダの画家も多い。これは、バレルに作品を売っていた画商のアレクサンダー・リードが、一時パリでゴッホ兄弟と同居していたからだろう。そんな縁からか、パリ時代のゴッホによるリードの肖像画が最初の部屋に掲げられている。

2019/04/26(金)(村田真)

nendo×Suntory Museum of Art

information or inspiration? 左脳と右脳でたのしむ日本の美

会期:2019/04/27~2019/06/02

サントリー美術館[東京都]

佐藤オオキ率いるデザインオフィスnendoの著書に『ウラからのぞけばオモテが見える』(日経BP社、2013)がある。本展をひと言で言い表わすのなら、まさにこの言葉が当てはまるだろう。展示室に入ろうとすると、入り口が二つある。「どちらかお好きな入り口からお入りください」とスタッフに誘導される。片方は真っ白な空間への入り口「information」、もう片方は真っ黒な空間への入り口「inspiration」。そのときはあまり深く考えず、なんとなくその場の足取りから「information」に進んだ。最初の角を曲がると、まっすぐに通路が伸びている。全体の照明は暗めだが、壁にいくつものスポット照明が当たっており、そこには作品解説が載っていた。やや長めの文章に加えて、イラスト図解まである。対面の壁には窓が均一にくり抜かれており、そこを覗き込むと、まさに解説の作品を観ることができた。いずれもサントリー美術館が所蔵する、日本の美術品である。角をくねくねと曲がりながらも、ずっと続く一本道の展示空間にやや動揺を覚えつつ、ひとまず1フロアの鑑賞が終了。階下に降りると、やはり同様の展示構成となっており、ここでようやく本展の趣旨が身をもってわかってきた。

展示風景 サントリー美術館「information」

展示風景 サントリー美術館「information」

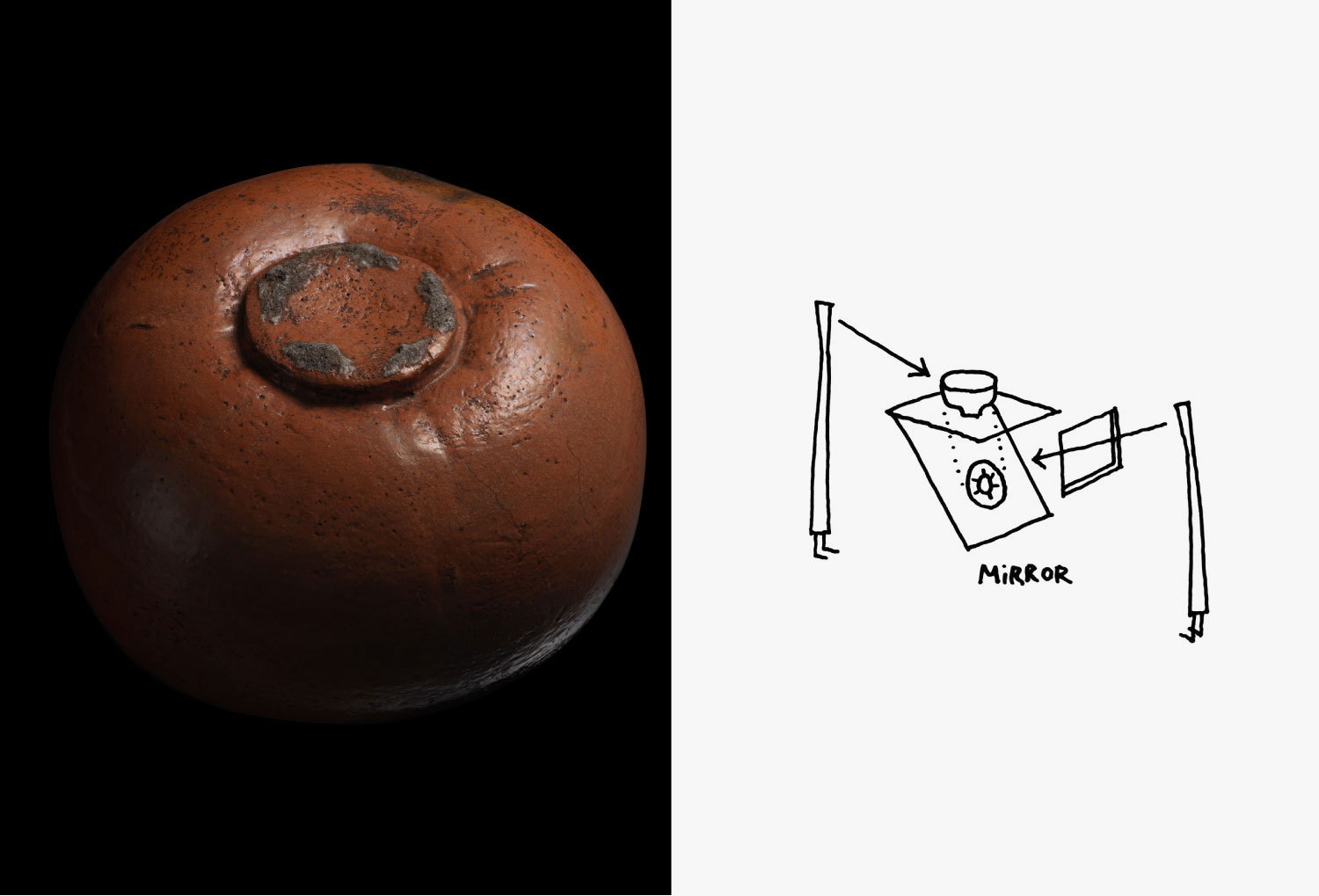

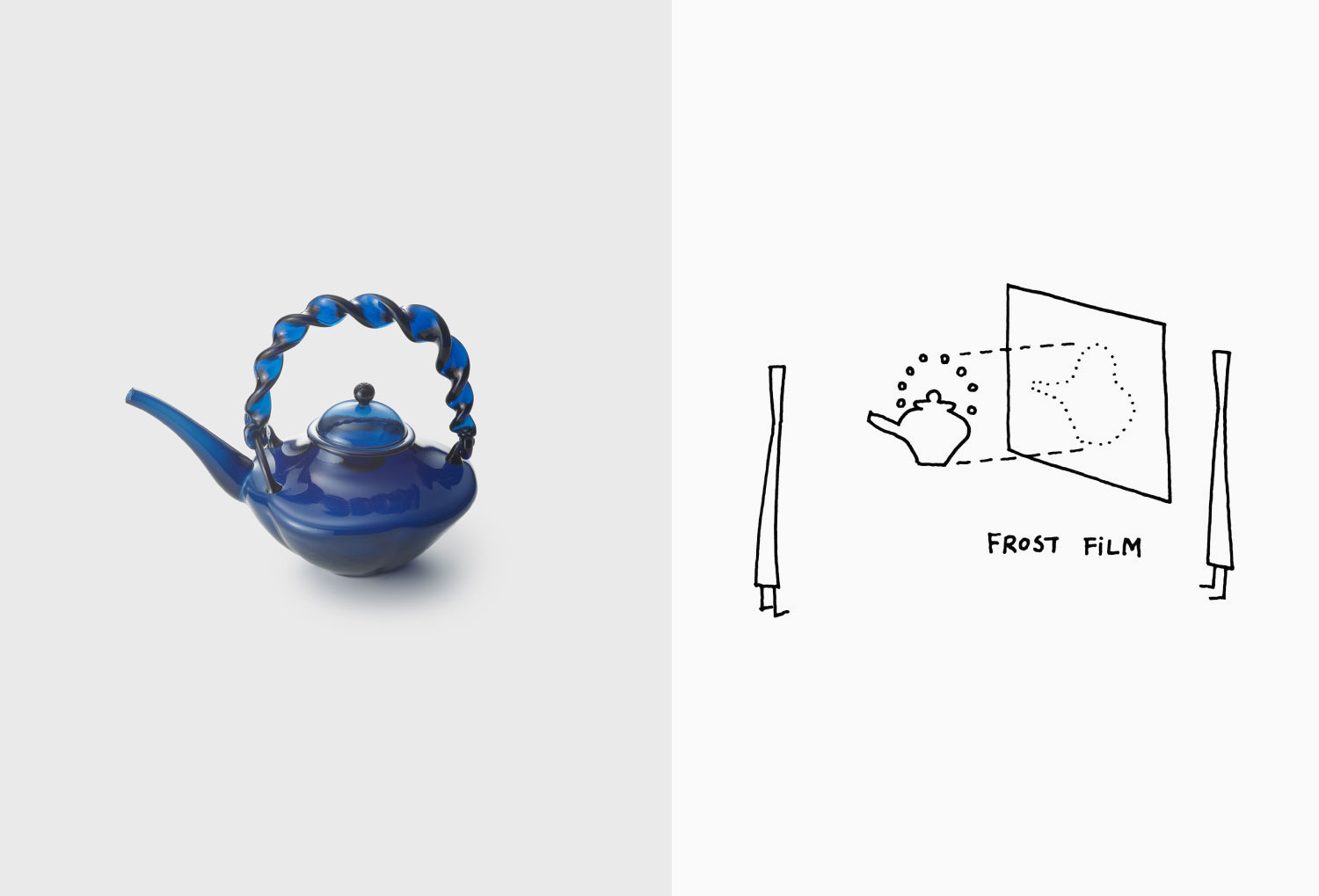

つまり「information」は左脳的なアプローチ、「inspiration」は右脳的な感じ方を提供するものだった。左脳は言語や文字などの情報処理を行なうため論理性に優れ、対して右脳は非言語の情報処理を行なうため直感力に優れると言われる。そういえば私は展覧会を観る際に、つい解説から見る癖がついているかもしれない。「information」から観た人は階下のフロアでも「information」から観るようにとの順路説明があったため、引き続き「information」の空間を観終え、もう一度階上へ引き返して、今度は「inspiration」の空間へと入った。すると、さらに唖然とした。真っ暗闇の中、やはり壁に窓が均一にくり抜かれており、そこを覗き込むと先ほどと同じ美術品が見えた。しかし今度は見え方が異なる。作品解説がまったくないだけでなく、作品の背面や茶碗の高台部分だけ、陰影だけ、フィルム越しに見えるもやっとした像だけ、果ては拡大された茶碗の染付や切子の模様、レイヤー化された色紙、バラバラになった重箱など、一見訳がわからない作品もある。作品全体像を正面から見せる「information」に対し、「inspiration」はひとつの要素にフォーカスして切り取って見せる、いわば編集された“偏った”展示方法であるからだ。しかし真っ暗闇の中に身を置き、静かにこれらを眺めていると、感性が次第に研ぎ澄まされ、純粋に右脳だけが働いてくるような気になってくる。普段、左脳ばかりを働かせて展覧会を観ていた私にとって、この右脳的感動は新鮮だった。まさにひとつの展覧会を2度楽しめる、画期的な企画である。

赤楽茶碗 銘 熟柿 本阿弥光悦 江戸時代前期 17世紀前半 サントリー美術館[写真:岩崎寛]

赤楽茶碗 銘 熟柿 本阿弥光悦 江戸時代前期 17世紀前半 サントリー美術館[写真:岩崎寛]

藍色ちろり 江戸時代中期 18世紀 サントリー美術館[写真:岩崎寛]

藍色ちろり 江戸時代中期 18世紀 サントリー美術館[写真:岩崎寛]

公式サイト:https://www.suntory.co.jp/sma/exhibition/2019_2/

2019/04/26(金)(杉江あこ)

ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道

会期:2019/04/24~2019/08/05

国立新美術館[東京都]

今年は日本とオーストリアの国交150周年を迎えることなどから、19世紀末ウィーンや当時を代表する画家グスタフ・クリムトに関する展覧会が、各所で相次いで開催されている。本展もそのひとつなのだが、私が本展に注目した理由は、絵画だけでなく工芸、建築、インテリア、ファッション、グラフィックデザインなども展示されているからだ。クリムトやエゴン・シーレの絵画はもちろん見応えがあったが、本稿ではあえて絵画以外の分野について触れたい。

19世紀末ウィーンに台頭した芸術運動の一派といえば、クリムト率いる若手芸術家らが結成したウィーン分離派である。それまでの保守的なウィーン造形芸術家組合に不満を抱いていた彼らが目指したのは、美術市場から独立した展覧会を開催すること、他国の芸術家らとの交流を深め、絵画や建築、工芸などの垣根を越えて、芸術全体を統一することだった。さらにウィーン分離派のメンバーだった建築家のヨーゼフ・ホフマンとデザイナーのコロマン・モーザーを中心に、1903年にウィーン工房が設立される。ユダヤ人富裕層をパトロンにつけ、彼らはギルド組織を築いたのだ。一方、ウィーン分離派に参加しつつ、近代建築の先駆者となったのが、建築家のオットー・ヴァーグナーである。彼はさまざまな国家的プロジェクトに携わり、ウィーンの街並みを一新し、またホフマンら後継者を育てた。

こうした歴史的背景のなかで、まず興味深く鑑賞したのが、ウィーン分離派展ポスターや同機関紙『ヴェル・サクルム』に見られるグラフィックデザインである。色数は限られているが、大胆な構成に、レタリングされた文字、後のアールデコにも通じる幾何学的な装飾などは、現代においても遜色ない。

展示風景 国立新美術館

展示風景 国立新美術館

またウィーン工房に関する展示も興味深かった。ウィーン工房は英国のアーツ・アンド・クラフツ運動の思想に影響を受けたと言われるが、実はほかにも着想源があった。それは1800年代前半のウィーン市民に浸透した、「ビーダーマイアー」と呼ばれる生活様式だ。当時、急激な都市化と政治的抑圧が強く、それに対する反動として人々が心地良い生活空間を求めた結果、豪華絢爛な貴族趣味ではない、シンプルで軽やかな生活道具が生まれたのである。このビーダーマイアーのテーブルウエアや家具が実に良かった。何と言うか、日本の民藝運動の「用の美」にも通じる健やかさを感じたのである。ウィーンの近代史をしっかりと辿りながら、こうしたさまざまな背景や副産物を知り得たことが収穫だった。

展示風景 国立新美術館

展示風景 国立新美術館

公式サイト:https://artexhibition.jp/wienmodern2019/

2019/04/23(火)(杉江あこ)

クリムト展 ウィーンと日本 1900

会期:2019/04/23~2019/07/10

東京都美術館[東京都]

なぜかこの時期、同展以外にも国立新美術館で「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」展、目黒区美術館で「世紀末ウィーンのグラフィック」展と、クリムトを中心とする展覧会が立て続けに開かれている。クリムトは1918年に没したから、没後100年ということで昨年ぶつかるならまだわかるが、なんで1年遅れの春に重ねてくるのか。と思ったら、今年が「日本オーストリア友好150周年」だからだと編集者に指摘された。なるほど。それにしても「オーストリア」といえば「ウィーン世紀末」しか思い浮かばないのか。どうせなら全部まとめて1本にしてくれれば見るほうとしては楽だったのに。もちろんそこは大人の事情というものがあるわけで、むしろ同時期に開かれるので掛け持ちで見られて便利かもしれない、と前向きに考えとこう。

3展それぞれテーマが異なるが、同展はおもにクリムトの生涯と日本美術との関係を紹介するもの。目玉は、ウィーン世紀末芸術を象徴する作品といっても過言ではない《ユディトI》。立体的に表現された肉体と、金箔を多用したフラットな背景の対比にクリムト芸術の特徴がよく表われているし、日本美術からの影響も明らかだ。《女ともだちI(姉妹たち)》や《女の三世代》も日本絵画の影響か、空間構成が絶妙だし、豊田市美術館所蔵の《オイゲニア・プリマフェージの肖像》は、荒々しくも華やかな色彩が印象的。《アッター湖畔のカンマー城III》《丘の見える庭の風景》などの正方形の風景画も見逃せない。とはいえ、同時代作家の作品も多く、やっぱり数の限られた作品を3展が奪い合ったせいか(しかもオーストリアでは国宝級なのでおいそれと貸してくれない)、物足りなさは否めない。残りの2展もハシゴするか。

2019/04/22(月)(村田真)

シャルル=フランソワ・ドービニー展

会期:2019/04/20~2019/06/30

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館[東京都]

大きな声では言いたくないけど、高校生のころ、ドービニーが好きだった。同じバルビゾン派でもコローやミレーよりも好きだった。ルソーやディアズは問題外だった。似たような絵なのにドービニーだけ好きになったのは、いちばん自然に見えたからだ。なぜ自然に見えたかというと、ひとつには横長の画面が多かったからだ。もともと既製のキャンバスにはF、P、Mの3種類あって(正方形のSは除外)、それぞれFigure(人物)、Paysage(風景)、Marine(海景)のモチーフに適しているが、ドービニーのキャンバスの大半はPかMあたりで、Mよりもさらに横長の、縦横比が1:2くらいの画面も珍しくない。風景はたいてい横に広がるので、ドービニーのように単純に横長のほうが自然に見えるのだ(両目が横に並んでいるのは風景が横に広がっているからだ)。

もうひとつは描き方の違い。コローやミレーのように人物や動物がわざとらしく描かれておらず、色彩や筆触も抑制されて、ルソーやディアズみたいな売り絵のような安っぽさがなかったからだ。この差は微妙なところで、言葉で言い表すのが難しい。今回は最初の部屋にこれらバルビゾン派の作品が出ているので(小品ばかりだが)、比べてみることができる。その結果なんとなくわかったのは、ほかのバルビゾン派の画家たちが興味あるのは「人間」であるのに対し、ドービニーが興味あるのは「自然」だということ。もう少し詳しくいうと、バルビゾン派が自然より人間のほうが大きい(自然<人間)と考えるのに対し、ドービニーは人間を自然のなかの小さな存在にすぎない(自然>人間)と考えているのではないか。これがおそらく、ドービニーの絵が「自然」に見える理由だと思う。

2019/04/21(日)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)