artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

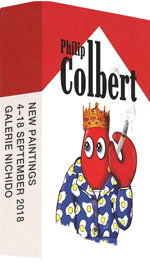

フィリップ・コルバート in 東京

会期:2018/09/04~2018/09/18

日動画廊[東京都]

壁全面に目玉焼きの壁紙を貼り、全長6メートルほどの《ドリーム・ハント・トリプティク》を中心とする展示。この大作はゴッホ、ピカソ、レジェ、フジタら、おもに笠間日動美術館の所蔵する絵画からイメージをサンプリングし、漫画のキャラクターやアイコンなどとともにコラージュ風に描いたもの。また会場中央には、目玉焼きの柄のスーツを着たロブスター人形が数十体並んでいたり、コーナーには撮影用の展示スペースを設けたり。にぎやかで楽しい展覧会だが、ウォーホルにマーク・コスタビにジェフ・クーンズを足して3で割ったような作品および商法はすぐに飽きられ、美術史には残らないでしょうね。

2018/09/18(村田真)

国立女性美術館(National Museum of Women in the Arts)

国立女性美術館(National Museum of Women in the Arts)[アメリカ合衆国ワシントンD.C.]

ワシントン訪問の際に訪れた国立女性美術館(National Museum of Women in the Arts)は、全米で唯一、女性アーティストの作品を専門的に収蔵する美術館である。女性の絵画コレクターによって1987年に設立され、16世紀から現代まで、約1000人の女性アーティストによる5000点以上の作品を収蔵している。特別展はあいにく準備中だったが、2つの階にまたがるコレクション・ハイライトを見ることができた。

中2階のクラシックな展示室は、16世紀から20世紀までの肖像画に焦点を当てている。聖母子など聖書や神話の登場人物/実在の王侯貴族や著名人にかかわらず、いずれも「女性画家が女性を描いた」ポートレートである点が特徴だ。時代を超えた女性画家の層の厚みを示すとともに、一見すると華やかだが、「男性像が1点もないこと」が女性画家の置かれた時代的制約を物語る(ヨーロッパやアメリカの絵画アカデミーにおいて、女性の入学は排除あるいは制限されており、絵画のヒエラルキーの最上位とされた歴史画や宗教画に従事できず、より下位とされた肖像画や静物画が主な活動領域であった)。

一方、上階の展示室では、16~19世紀と近現代の作品を組み合わせた展示構成を取り、「Body Language」「Domestic Affairs」「Herstory」「Natural Women」のテーマで多岐に渡る作品を紹介している。上述のように、活動領域を肖像画や静物画に制限された女性画家の歴史的制約を示すとともに、現代の女性作家が男性主導の表象の歴史をどう批判的に検証し、表現の主体性を取り戻そうとしていったかが示される。「Body Language」では、第二次世界大戦下で母親を殺害された個人史から出発し、手と首を欠いた人物群を麻布で造形するマグダレーナ・アバカノヴィッチの作品がまずは出迎える。性別や人種を捨象された抽象的な人体像だが、黙したまま抵抗の座り込みを続けているようにも、拷問の匿名的な犠牲者を表わしているようにも見える。

マグダレーナ・アバカノヴィッチ《4 Seated Figures》

また、日常的な光景として女性ヌードを描いたシュザンヌ・ヴァラドンの絵画の隣に、ジリアン・ウェアリングの《Sleeping Mask》が配される。寝顔を象ったマスクだが、就寝時さえも(他者の眼差しによって形成される)自己表象の仮面からは逃れられない状況を暗示する。自然な様態/究極の虚構性という両面から、女性身体が「見られること」を照射する一角だ。

左:シュザンヌ・ヴァラドン 右:ジリアン・ウェアリング《Sleeping Mask》

一方、「Herstory」では、歴史的な肖像画に加え、ジェンダーやエスニック・アイデンティティの表現を主題化した現代の作品群が並ぶ。「Natural Women」では、南米スリナム(18世紀のオランダ領ギアナ)に赴き、植物や昆虫の精緻な博物画を描いたマリア・ジビーラ・メーリアンの隣に、アン・トゥルイットのミニマルな柱状彫刻が配される。ギリシア神話の木の精の名を冠したタイトルと鮮やかなグリーンが、厳格な幾何学性と有機的な自然、工業性と人体といった二項の奇妙な融合を示す。

マリア・ジビーラ・メーリアン『スリナム産昆虫変態図譜』(左壁面) アン・トゥルイット《Summer Dryad》(右)

これらの展示室の最奥には、「もし女性が世界を支配したら」という文言をネオンサインであしらったヤエル・バルタナの《What If Women Ruled the World》が燦然と輝く。その他、メアリー・カサット、フリーダ・カーロ、ジュディ・シカゴ、リンダ・ベングリス、ルイーズ・ブルジョワといった著名作家も多数並ぶ。

ヤエル・バルタナ《What If Women Ruled the World》

男性主導の美術(史)への批判的検証は、フェミニズム思想とともに70~80年代に開始され、この美術館の設立もそうした時代状況に呼応したものと見なせる。ただ、(今回の展示作品のラインナップを見る限り)大半が欧米圏の作家で占められており、「女性」を掲げてはいるが、内部には地域的な偏差を抱えていることは否めない。アフリカン・アメリカンの作家はいるものの、「女性」という枠組みのなかにさらに細分化されたマイノリティがいることが、展示構成のネガとして浮上していた。

2018/09/16(日)(高嶋慈)

Rachel Whiteread

会期:2018/09/16~2019/01/13

National Gallery of Art, Washington[アメリカ合衆国ワシントンD.C.]

ワシントン訪問の際に、National Gallery of Artを訪れた。ターナー賞受賞経験もある現代彫刻家、レイチェル・ホワイトリードの回顧展が開催中だった。初期作品から、家具や扉、窓を型取りした彫刻の代表作品、ドローイングや写真などの平面作品、近年のサイトスペシフィックなパブリック・プロジェクトの記録までを辿る。2017年秋に始まったTate Britainを皮切りに、欧米各地を巡回している。日本ではまとまって見る機会の少ない作品群をじっくりと鑑賞できた。

一部屋の内部空間そのものを石膏で型取りした《Ghost》

導入部に展示された「トルソ」シリーズの作品が、湯たんぽを石膏や樹脂で型取りし、「トルソ」と名付けることで人体に見立てられているように、ホワイトリードの関心の出発点は、家具やインテリアなど、日常的に人の身体と接触する物体を型取りして彫刻化することで、目に見えない記憶や身体的な痕跡を示唆することにある。湯たんぽに始まり、椅子、マットレス、浴槽など、「人体との接触面」を型取りによって取り出し、内部の空洞を石膏や樹脂で物質的に充填することで、日常的にその表面に触れ、あるいはそこを埋めていた人体の存在が逆説的に浮かび上がる。「型取り」の技法を用いるため、サイズは原寸大が保たれるが、石膏や樹脂といった素材で置換されるため、再現的なディティールは削ぎ落される。内部を見通せない石膏の不透明さや鈍重さ。対照的に、薄く色づいた色彩の透明感が、非物質的な軽さへと上昇する樹脂の儚げな佇まい。澱のように凝固した不可解な量塊と、亡霊的なまでの物質感の希薄さ。それらは記憶の原型のようなものに近く、「記憶に質量はあるのか」「記憶の形象化は可能か」といった問いを触発する。

手前:椅子の下の空間を型取りした《Untitled(Twenty-Five Spaces)》 奥:「トルソ」シリーズ

そこにはまた、「ミニマル・アートへの美術史的参照」も含まれる。例えば、古い建物の床を型取りした正方形のプレートを敷き詰めた作品はカール・アンドレを、母親の遺品を詰めた段ボール箱を型取りした立方体の作品は、ロバート・モリスを連想させる。だが、ミニマル・アートを形態的には示唆しつつ、そこに人の痕跡や気配の残存が加わることで、類型的に並べられる形態は、その類似性や反復性の向こうに、それをかつて使用していた人々の身体的、習慣的差異へと連想を誘う。そこには、男性主導のミニマル・アートへの批判的眼差しも読み取れるだろう。

窓や扉を樹脂で型取りした作品群

近年のホワイトリードは、個人的な記憶(父親が死んだ際のマットレス、母親の遺品が詰まったボックスなど)から、よりパブリックな記憶(ホロコーストのメモリアルなど)へと展開している。それらの大掛かりでサイトスペシフィックな作品のドキュメントとともに、作家が拾ったり集めたさまざまな日用品やオブジェが小さなスケッチブックとともにガラスケースに収められ、思考の魅力的な小宇宙を形成していた。

拾遺物やスケッチブックなどを収めたケース

2018/09/16(日)(高嶋慈)

東アジア文化都市2018金沢「変容する家」

会期:2018/09/15~2018/11/14

金沢市内広坂エリア+寺町・野町・泉エリア[石川県]

〈9月14日〉

日中韓の3カ国が毎年それぞれの都市で文化芸術イベントを実施する「東アジア文化都市」。今年の日本は金沢が舞台で、その核となるのが市内の公共スペースや空き店舗を使った野外展「変容する家」だ。日中韓から22組のアーティストを招き、3つのエリアで作品を制作・公開している。プレスツアーは金沢21世紀美術館から出発。まず美術館周辺(広坂エリア)の川俣正、ミヤケマイ、チウ・ジージエを見る。

久しぶりに空きビル丸ごと1棟に材木や建具を絡ませた川俣のインスタレーションが圧巻だ。5階建てビルを縦に貫くように、市内から集めた障子や襖、ドアなどを逆円錐形に組み上げ、屋上に材木で巨大な鳥の巣のようなかたちをつくっている。見る者は階段を上りながら(エレベーターは止められている)、各階で異なる素材によるインスタレーションに驚き、円形劇場のような屋上でホッと一息つく仕掛け。上下に移動しつつ作品を鑑賞するというのも珍しい体験だ。川俣は80年代から廃屋での作品制作を続けてきただけに、手練手管のインスタレーションは見事というほかない。ちなみに川俣は当初、金沢城跡に天守閣みたいなものをつくりたいと提案したそうだが、さすがに許可が下りなかったという。

川俣正《金沢スクオッターズプロジェクト2018》屋上のインスタレーション [撮影:筆者、以下同じ]

美術館の南西、犀川を渡った寺町・野町・泉エリアの町家で、宮永愛子の《そらみみみそら》を見る、いや聴く。2階の床を取っ払った吹き抜けのむき出しになった梁の上に、ガラス板を渡して十数点の陶器を置いたもので、じっと耳を澄ませていると“ピン”というわずかな音が聞こえる。これは釉薬にひびが入るときの「貫入音」だそうだ。宮永は例のナフタリンを使ったオブジェも出しているが、この「サウンドインスタレーション」のほうが心に染みた。中国のソン・ドンはお寺に作品を設置。まず山門に「在家」「出家」と書いた赤い提灯をぶら下げ、本堂看板をディスプレイに置き換えて「少林寺」と墨書する様子を流している。堂内にはおそらく中国の故事に基づくものだろう、鏡の間や「到此面壁」と描かれた白い壁、自撮りのように鏡を持った無数の手首、とぐろを巻いたウンコの先っぽが指になっている磁器などが畳の上に並んでいる。一つひとつの意味はわからなくてもおもしろさは伝わってくる。

ハン・ソクヒョン《Super-Natural : One day landscape in Kanazawa》 手前が作者

韓国のハン・ソクヒョンは、住宅街の緑地に緑色のペットボトルや瓶の山を築いた。《スーパーナチュラル》と題されたこのゴミの山は高さ3メートルほど、裾野は長径10メートルくらいあるだろうか。これは金沢市内で1日に出るリサイクルゴミの量だという。いくら緑色で、いくら洗ったとはいえゴミはゴミ、美しいとはいいがたいが、消費社会への批判を込めたメッセージには耳を傾けなければならない。しかしこんな美観的にも安全性の面でも問題がありそうな作品展示をよくやらせたもんだと感心する。おそらく許可を得るために水面下ではシビアな交渉が行われたに違いないが、そんな苦労をおくびにも出さずゴミの山はそびえている。ハン・ソクヒョンもキュレーターも金沢市民も、見上げたもんだ。

〈9月15日〉

昨日見きれなかった石引エリアへ。このエリアで特筆に値する作品は、金沢在住の山本基による《紫の季節》。がん患者や家族が集うサロンの2階の床を赤紫色に統一し、塩で花や網目や水流のようなパターンを線描したインスタレーションだ。山本は妹を若くして亡くしてから、大切な人の記憶を留めるために塩の作品を始めたという。迷路状の入り組んだ線描に始まり、近年は鱗や泡を思わせる編目模様が増えてきたが、今回のように目立つ色の床に花模様というダイナミックな線描は初めて見る。この変化は一昨年、妻をがんで失ったことが大きいようだ。会場のサロンはかつて山本が暮らした地域にあり、また妻と散歩した道には春になると紫木蓮の花が咲いたという。タイトルの《紫の季節》はそれに由来する。そういわれてもういちど絵を見直すと、人体内部の細胞や血流にも見えてこないだろうか。ちなみに、使った塩は会期が終われば集めて海に流し、作品は跡形もなく消えてしまう。

山本基《紫の季節》

さて、これらの作品の大半は空きビルや空き店舗などに設置されている。こうした廃屋を作品展示に利用する例は、越後妻有の「大地の芸術祭」や直島のベネッセアートサイトでも見かけ、昨今の流行にもなっているが、違うのは越後妻有や直島が過疎地であるのに対し、ここは有数の観光都市であり、しかもその中心に近い市街地であること。今回ツアーで回ったとき、これらの場所だけでなくあちこちでシャッター街を目にした。金沢には北陸新幹線が開通して観光客が押し寄せ、街はにぎわっていると聞いていたが、にぎわっているのは21世紀美術館を含む一部の観光地だけ。逆に新幹線の開通は地元の人たちを別の都市に誘い出す役割も果たしており、周辺の商店街は閑古鳥が鳴いているのだ。この街なかの展覧会が実現できたのも、皮肉なことに、こうした空きビルや空き店舗がたくさんあったからにほかならない。

2018/09/15(村田真)

起点としての80年代

会期:2018/07/07~2018/10/21

金沢21世紀美術館[石川県]

1980年代の美術というと、もの派やミニマリズムの支配した70年代の暗くて重い空気を払拭し、軽くて明るいポストモダンな「アート」が踊り出たという印象がある。これを象徴するのが、最初の部屋に並べられた岡﨑乾二郎のいわゆる《あかさかみつけ》シリーズだ。1枚のボードを幾何学的に切ったり折ったりして面ごとに彩色したレリーフ状の作品。これを初めて村松画廊で見たとき「おもしろいのが出てきたな」と思ったものだが、30年以上を経て見ると、控えめなサイズといい、軽快なリズム感といい、微妙な色合いやムラのある彩色といい、あらためてよくできているなあと感心する。同時にシステマティックで抑制的な作業など、70年代の名残を留めていることも見逃してはならない。80年代の幕開けにふさわしい素敵なイントロダクションだ。

岡﨑乾二郎作品展示風景 [撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館]

行け、名前を列挙すると、松井智恵、今村源、宮島達男、大竹伸朗、藤本由紀夫、森村泰昌、横尾忠則、杉山知子、諏訪直樹、辰野登恵子、中原浩大、吉澤美香、石原友明、川俣正、戸谷成雄、中村一美、日比野克彦、舟越桂と続く。計19人。これを見てまず気づくのは、関西を拠点としたアーティストが多いということ(7人)。これは、ぼくが東京人であること、金沢が関西に近いこともあるが、実際に当時「関西ニューウェイブ」と呼ばれたくらい大きな固まりとして登場したのは事実。なぜ固まって出てきたかというと、おそらく関西ではもの派の呪縛が少なかったからではないか。関西でそれ以前に大きな勢力を保持していたのは50-60年代の具体美術協会くらいで、若手作家が抵抗なく出てこられる下地があったように思う。もうひとつは、関西ニューウェイブを担う作家たちの多くが少年時代、「明るい未来」を謳い、前衛芸術家が多数参加した大阪万博(1970)に「洗脳」されたからではないかということだ。どちらも憶測にすぎないが、いずれにせよ当時は東京より関西のほうが若手が台頭しやすく、新奇(珍奇)な作品が出やすい土壌があったことは確かだろう。

石原友明作品展示風景

中原浩大作品展示風景 [以上2点 撮影:木奥惠三 画像提供:金沢21世紀美術館]

次に気づくのは、出品作家・作品が絞られていること。ジャンルとしては絵画、彫刻、インスタレーションで、写真、映像、パフォーマンスなどはほとんどない。これは限られた予算と展示スペースのなかでは賢明な選択だろう。選ばれた作家に関してもとりあえず妥当な線だと思うが、しかしなんで選ばれなかったのか首を傾げたくなるような作家もいる。たとえば関口敦仁、大村益三、前本彰子、山部泰司、椿昇、彦坂尚嘉らだ。彼らはポストもの派やニューウェイブといった80年代美術を牽引したり、こうした動向の典型的な作風を示していた作家たちだが(ちなみに彦坂は70年代作家に見なされがちだが、五七五七七に則った「ウッド・ペインティング」シリーズを全面展開するのは80年代のことで、またニューウェイブの誕生にも大きく貢献した)、選ばれなかったのはおそらく近年は露出度が少ないからだろう。逆にいえば、80年代にデビューして現在でも活躍していることが選ばれる条件だったのかもしれない。

ひととおり見て、物足りなさを感じた。そりゃ80年代の10年間を紹介するのに、わずか20人足らずの作品を大小合わせて7室に詰め込んで見せようというほうが無理というもの。しかし物足りなさはそれだけではなかった。いったん展示室を出て別の入口を入ったとき、ひょっとして続きがあるのかもしれないと期待したが、見事に裏切られ、そこは中国人作家チウ・ジージエの「書くことに生きる」と題された個展会場だった。がっかりしながら見ていくうちに、ジージエの作品が心のなかにズカズカと入り込んできた。ああこれだ、80年代美術に欠けていたのは。ジージエは書を中心に、絵画、写真、インスタレーションなど多彩な表現を駆使して中国の歴史や文化や社会に鋭い視線を投げ掛けている。日本の80年代美術に欠けていたのは、こうした自分たちの時代や社会に対する批評精神だろう。アメリカの核に守られた東西冷戦下、美術という枠内に安住しつつ暴れていたのが80年代の美術だったと、あらためて気づかされた次第。その卓袱台をひっくり返すには、冷戦の終わる90年代まで待たなければならない。

2018/09/14(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)