artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

たけうちかずとし「妄想植物園」

会期:2018/08/10~2018/08/23

ソニーイメージングギャラリー銀座[東京都]

たけうちかずとしの写真作品を初めて見たのは、2016年の第5回田淵行男賞の審査の時だった。その時に特別賞(フォトコン賞)を受賞した「五分の魂」は、さまざまな昆虫をオブジェに見立てて構成した作品である。今回の野菜や果物や野草をモチーフにした「妄想植物園」はその続編というべき仕事だが、彼のユニークな発想と高度な技術力はそのまま活かされていた。例えば「ナルシスト」の水仙はブランコに揺られ、西瓜は「遠い星からやって来た宇宙船」に仕立てられている。赤い実のミズヒキを「水引」に見立てるというしゃれた発想の作品もある。30点の作品のそれぞれが詩的な小宇宙として見事に自立しており、しかもそれらが相互に結びついて気持ちのいいハーモニーを奏でていた。今回はタイトルやキャプションは最小限に抑えられていたが、作品の一つひとつに散文詩のような言葉が付いていても面白いかもしれない。

たけうちの写真のスタイルは、日本ではどちらかといえば異端と見られがちだ。だが、ヨーロッパなどではもっと高い評価を受けそうな気がする。ギャラリーが銀座4丁目という絶好の場所にあるので、観客の多くが外国人観光客なのだが、特にイタリア人から熱烈な反応が返ってきたと聞いた。たけうちは、今後も「自然物をアート化」した作品をライフワークとして発表していく予定で、昆虫、植物の次は動物を考えているという。これまでより、大きさや動きという点でハードルの高いテーマだが、もしそれが実現すればさらにスケールの大きな作品になっていくのではないだろうか。

2018/08/22(水)(飯沢耕太郎)

イサム・ノグチ ─彫刻から身体・庭へ─

会期:2018/07/14~2018/09/24

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

イサム・ノグチのような彫刻家・芸術家・デザイナーは、ほかに類を見ない。知られている通り、まず日本人の父と米国人の母の間に生まれたことからして異色である。20世紀の激動の時代に東洋人と西洋人の混血児で、しかも非嫡出子という出生は、さぞかし風当たりが強かったに違いない。しかし幼い頃から米国と日本を中心に世界を転々としてきた生き方をバネとし、さまざまな国や都市で文化を吸収しながら、国際的な彫刻家に大成する。しかも評価が難しい抽象彫刻で成功しただけでなく、舞台美術、家具、照明器具、陶芸、庭、公園と、活動の幅を横断的に広げた。

私はこれまでに、香川県・牟礼町のイサム・ノグチ庭園美術館、米国ニューヨークのイサム・ノグチ庭園美術館、札幌市のモエレ沼公園を訪れたことがある。さらに言えば、「AKARI」を製造する岐阜県のオゼキのショールームにも。特に牟礼町のイサム・ノグチ庭園美術館は印象深かった。ここを訪れる直前に、確か2005年に東京都現代美術館で開催された「イサム・ノグチ展」も観ていて、同じ彫刻でも置かれる環境によって良し悪しがずいぶん変わることを実感したものだ。いずれも記憶に残るのは、石の彫刻など、ノグチが壮年から晩年にかけて取り組んだ作品だった。

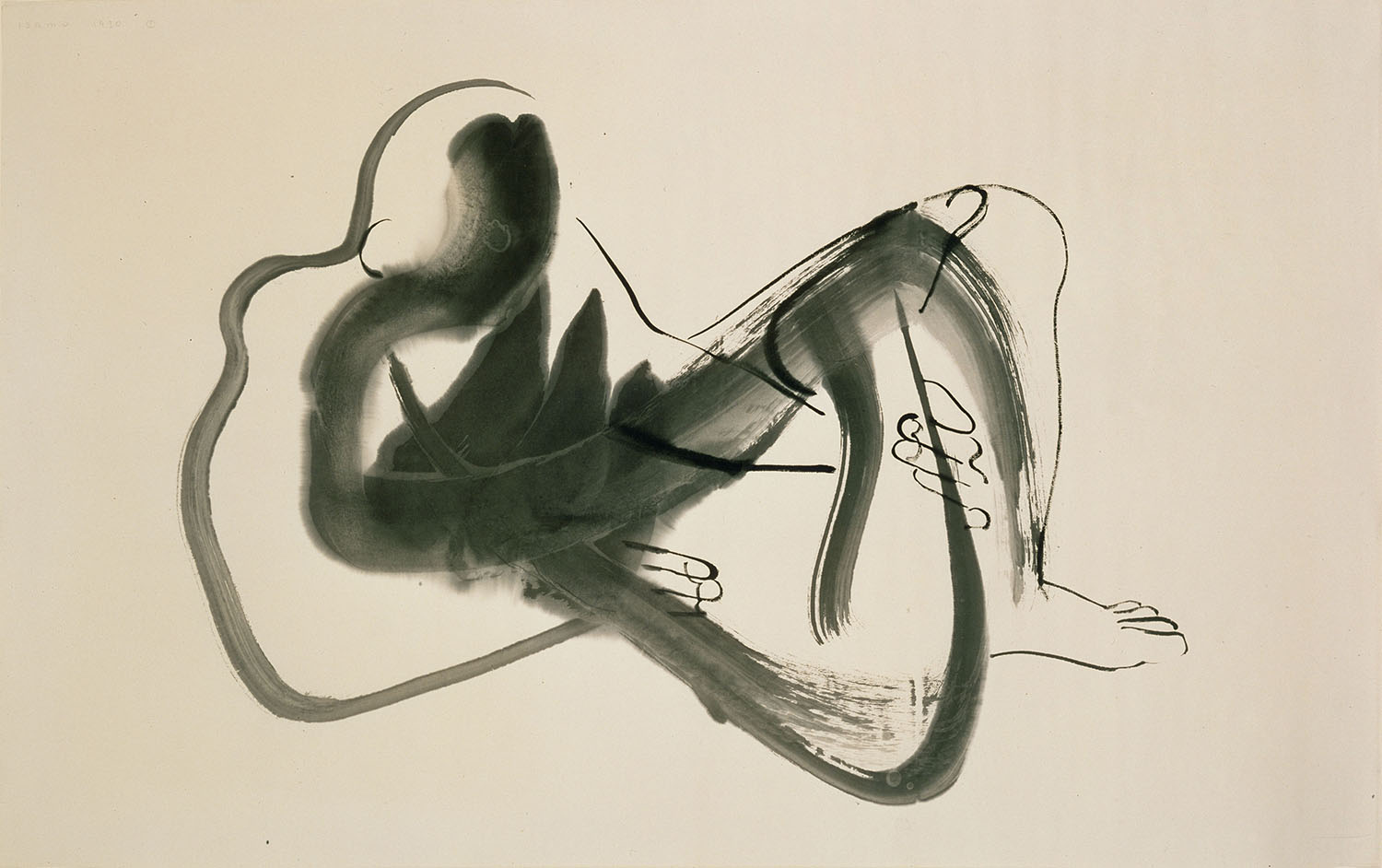

そのためか本展で私がもっとも目を惹かれたのは、むしろ青年期に描かれた「北京ドローイング」である。当時、26歳だったノグチは、自分のルーツのひとつである東洋の文化を彫刻家の目で改めて確かめたいと、留学先のパリからシベリア鉄道に乗って北京に赴き、画家・書家・篆刻家の斉白石から水墨画を学んだ。墨と筆を使った伝統的な手法ではあったが、ノグチが描いたものは山水画ではなく身体だ。それは細い筆で輪郭線をさらりと描いた上に、極太筆で墨線を伸びやかに力強くたどった、独特の素描だった。極太の墨線だけを目で追うと、身体から抽象絵画がふっと浮かび上がってきて、それがその後、ノグチが築いていく抽象彫刻への布石となったことがよくわかる。本展のタイトルである「─彫刻から身体・庭へ─」の「身体」とは、つまりこの身体に基づく抽象表現のことなのかと腑に落ちたのだった。

イサム・ノグチ《北京ドローイング(横たわる男)》(1930)

イサム・ノグチ《北京ドローイング(横たわる男)》(1930)

インク、紙

イサム・ノグチ庭園美術館(ニューヨーク)蔵

©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / Artist Rights Society [ARS] - JASPAR. Photo by Kevin Noble.

公式ページ:http://www.operacity.jp/ag/exh211/

2018/08/19(杉江あこ)

有島武郎『生れ出づる悩み』出版100年記念 青春の苦悩と孤独を歓喜にかえた画家たち:木田金次郎展

会期:2018/07/21~2018/09/02

府中市美術館[東京都]

「青春の苦悩と孤独を……」という長ったらしいサブタイトルは書いてて恥ずかしくなるし、「画家たち」といっても大半は木田作品に占められ、それ以外はオマケ程度なので省いたほうがいい(だいたいなぜ木田以外の作家が入っているのか理解できない)。その代わり、もうひとつの小さなサブタイトル「有島武郎『生れ出づる悩み』出版100年記念」のほうを前面に出すべきだろう。というのも、木田金次郎の本名より『生れ出づる悩み』に登場する画家としてよく知られているからだ。

展覧会の第1章もこの小説に関連する資料やスケッチなどに割かれている。そもそもこの小説、有島が札幌にいたとき、木田少年が絵を携えて訪問、7年後に再会した事実を元に執筆されたもの。その7年間に岩内で漁師として家族を支えながら、絵を描きたいという欲望を捨てきれなかった木田の、生活と芸術のあいだで葛藤する姿が書かれている。これを読むと、よっぽどスゴイ絵を描いていたのだろうと期待が膨らむ。

ところが、第2章から登場する木田の作品を見ると、肩すかしを食らう。木田は有島の亡くなった1923年から本格的に画業に専念、今回の出品作品はそれ以後のもの。厚塗りで荒々しいタッチの作風は悪くはないが、とくに優れているとか、個性が輝いているようには見えない。凡庸といえば凡庸。なぜ有島はこの画家に過剰な関心を寄せ、小説にまで仕立て上げたのか疑問に思えてくる。ひょっとしてこの小説家の目は節穴だったのか、あるいは木田の作品そのものより、芸術と生活のあいだで葛藤する彼の真摯な生きざまに共感しただけなのか……。などと考えながら見ていくと、1954年から画風が大きく変わっていくのがわかる。

その年、市街地の8割を壊滅させた岩内大火により自宅が全焼、実に1600点もの作品が失われたのだ。これはキツイ。還暦を過ぎてから作品の大半を失ったらもう再起不能だろう。ところが木田は再起しただけでなく、数段グレードアップしてみせた。厚塗りの激しいタッチは変わらないが、画面のサイズが大きくなり、対象にいっそう肉薄するようになった。色彩や線が自由に踊り出し、まるで同時代のアメリカの抽象表現主義を彷彿させもする。この晩年の8年間の作品は確かにスゴイと思う。でも有島はそこまで予想していなかったはず。そうではなく、木田が有島の期待に生涯をかけて応えようとしたのではないか。だとしたら、プレッシャーは相当なものだったに違いない。果たして木田にとって有島は、自分の人生を翻弄した張本人か、それとも芸術家としての素質を見出してくれた恩人か。

2018/08/18(村田真)

天野裕氏「鋭漂」

会期:2018/08/01~2018/08/30

kanzan gallery[東京都]

福岡県大牟田市出身の天野裕氏(あまの・ゆうじ)は、2009年に塩竈フォトフェスティバルで大賞を受賞する。それ以来、彼自身が「鋭標(えいひょう)」と名づけた、とてもユニークなやり方で作品発表を続けてきた。天野が手作りした写真集を全国のさまざまな場所に持ち歩き、Twitterなどで日時と場所を指定して、一定の料金を支払った上で希望者に観賞してもらう。写真集を見る場所は喫茶店、公園、車の中などであり、作者と観賞者とが一対一で同じ時間と場所を共有することが前提となる。実際に僕自身も、新宿の喫茶店で天野と対面しながら写真集を見たことがあるが、その雰囲気が、当初予想していたよりもオープンで風通しのいいことが分かってややほっとした。何よりも凄いのは、これまで3000人以上にそうやって写真を見せているということで、人数を考えると、これは写真集という表現媒体の可能性を最大限に展開・拡張していく、最良の方法のひとつであるようにも思える。

さて、今回のkanzan galleryでの「鋭漂」は、天野のいつものやり方とはかなり違っていた。会場のテーブルには、彼がこれまで制作してきた5冊の写真集『Rirutuji』(2009)、『Arga』(2011年)、『Luzes』(2012)、『Korm』(2013)、『Lust Nights』(2017)が置かれ、観客はそれぞれ1冊につき1000円の観覧料を払って自由に(混み合う時には入場制限あり)見ることができる。天野が会場にいることもあるようだが、僕が行った時には不在だったので、より気楽にページを繰ることができた。あの一対一の濃密な時間を味わうことはできなかったわけだが、逆にこれはこれで新たな視覚的体験の可能性を秘めているのではないだろうか。

出品された5冊を観賞してあらためて感じたのは、天野の写真家としての表現能力がとても安定しているということだ。どの写真集もよく練り上げられた構成で、特にシークエンス(連続画面)が効果的に使われている。だが、10年近く同工異曲の「私写真」のスタイルを維持し続けていることに対してはやや疑問も残る。そろそろ写真集作りの土台を再構築していく時期にきているのではないだろうか。今回の「展示」は菊田樹子のキュレーションによる連続展「Emotional Photography」の一環として開催された。「『感情』『情動』をキーワードに、写真を撮る・見るという行為を考察する」という展覧会シリーズの第1回目にふさわしい展示だったと思うが、逆に天野の写真に本来備わっている論理性、倫理性を軸にした写真集も見てみたい。

2018/08/17(金)(飯沢耕太郎)

フェルメール光の王国展 2018

会期:2018/07/28~2018/09/02

そごう美術館[神奈川県]

フェルメール好きの生物学者、福岡伸一博士が監修するフェルメールの複製画展。「複製画」というとミもフタもないけど、サイズはもちろんテクスチュアや艶も復元、色も描かれた当時の色彩をなるべく忠実に再現したもので、「リ・クリエイト」と呼ぶ(額縁も現在の所蔵先となるべく同じものを使用)。点数は計37点。これは本当にフェルメール作か疑問のあるものまで含めた最大限の点数だ。展覧会については数年前に銀座で開催されたとき書いたので、ここでは展覧会以外のことに触れたい。

フェルメールは作品点数が少ないうえ小品が多いため、さほど広くないそごう美術館の半分も埋まらない。残りのスペースではフェルメールも描いたヴァージナルやギターなど17世紀の楽器を展示したり、福岡博士のインタビュー映像を流したりしているが、そのなかでおもしろかったのが、フェルメールのコレクションで知られるハーグのマウリッツハイス美術館が博士を起用してつくったCM。ニューヨークにある博士の自室にはマウリッツハイス所蔵の《真珠の耳飾りの少女》の複製画が掛けられているが、同館はこれまでフェルメールの宣伝係を務めてくれた恩返しに、自室にホンモノの《真珠の耳飾りの少女》を掛けようと計画。ただし、さすがにホンモノを貸すわけにはいかないので、逆に博士の部屋をマウリッツハイスに持ってこようというのだ。こうして美術館内に再現された博士の「自室」で、ホンモノの《真珠の耳飾りの少女》が鑑賞できるようになったという映像。なかなかシャレたことをするなあと感心したが、でもこれって西野達のパクリではないか。以前、西野はある美術館のピカソの絵の前に日本の部屋を再現し、「ピカソのある家庭」を実現してみせたからだ。向こうのクリエイターは現代美術をしっかり(ちゃっかり)勉強しているわい。

2018/08/17(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)