artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ジャポニズム2018 響きあう魂

会期:2018/07/13~2019/08/21

ルーブル美術館、ロスチャイルド館[フランス、パリ]

現在、パリでは「ジャポニスム2018 響きあう魂」と題して、日本を紹介するさまざまなアートイベントが行なわれているが、おそらくもっとも目立つのは、7月にルーブル美術館のガラスのピラミッドに設置された名和晃平の新作《Throne》だろう。地上レベルからも見える中心の高い場所に金色に輝く玉座が鎮座し、I.M.ペイによる建築空間、あるいはガラスを介して見えるまわりの古典主義の建築群と張りあう存在感を示した大作である。実際、王政のシンボルだった旧宮殿やピラミッドといった権力の歴史に触発されており、今度は人工知能が支配者として君臨する予感を表現した彫刻だという。ちなみに、名和の作品はある程度の抽象性をもっているので、《サン・チャイルド》のような炎上は起きにくいかもしれない。なお、ガラスのピラミッドにおいて、こうした空間インスタレーションを行なうのは最初ではないが(アジア人として名和は初)、半年間設置される予定だ。

その後に訪れたリヨンでも妖怪をテーマにしたジャポニスムの展示が開催されていたが、パリではもうひとつロスチャイルド館で、「深みへ─日本の美意識を求めて─」展を見ることができた。歴史建築の床を使う李禹煥や大巻伸嗣の空間インスタレーションが印象的だった。一方で伊勢神宮の模型はかなり唐突に置かれていたり、工芸の部屋があまりに明る過ぎるのには違和感をおぼえた。名和はここでもアンリアレイジとのコラボレーションを行なったほか、あいちトリエンナーレで初披露した《Foam》が地下の大空間で展示されていた。ただし、展示の方法はだいぶ変えており、真っ暗ではなく、むしろ色のある照明を使い、泡の世界に包まれるというよりは、まわりから眺めるオブジェになっていた。またおそらく泡の動きも制御しており、あいちに比べて、ほとんど動かず、静止した状態に近い彫刻だった。それにしても、新作の《Throne》と大作の《Foam》をほぼ同時期にパリで設置できるとは、名和晃平が主宰するSANDWICHの底力に感心させられる。

名和晃平《Throne》

名和晃平《Throne》

ロスチャイルド館

ロスチャイルド館

「深みへ」展、李禹煥(左)、大巻伸嗣(右)

「深みへ」展、李禹煥(左)、大巻伸嗣(右)

「深みへ」展、名和晃平《Foam》

「深みへ」展、名和晃平《Foam》

2018/08/13(月)(五十嵐太郎)

宇多村英恵「Holiday at War戦争と休日」

会期:2018/08/03~2018/08/26

資生堂ギャラリー[東京都]

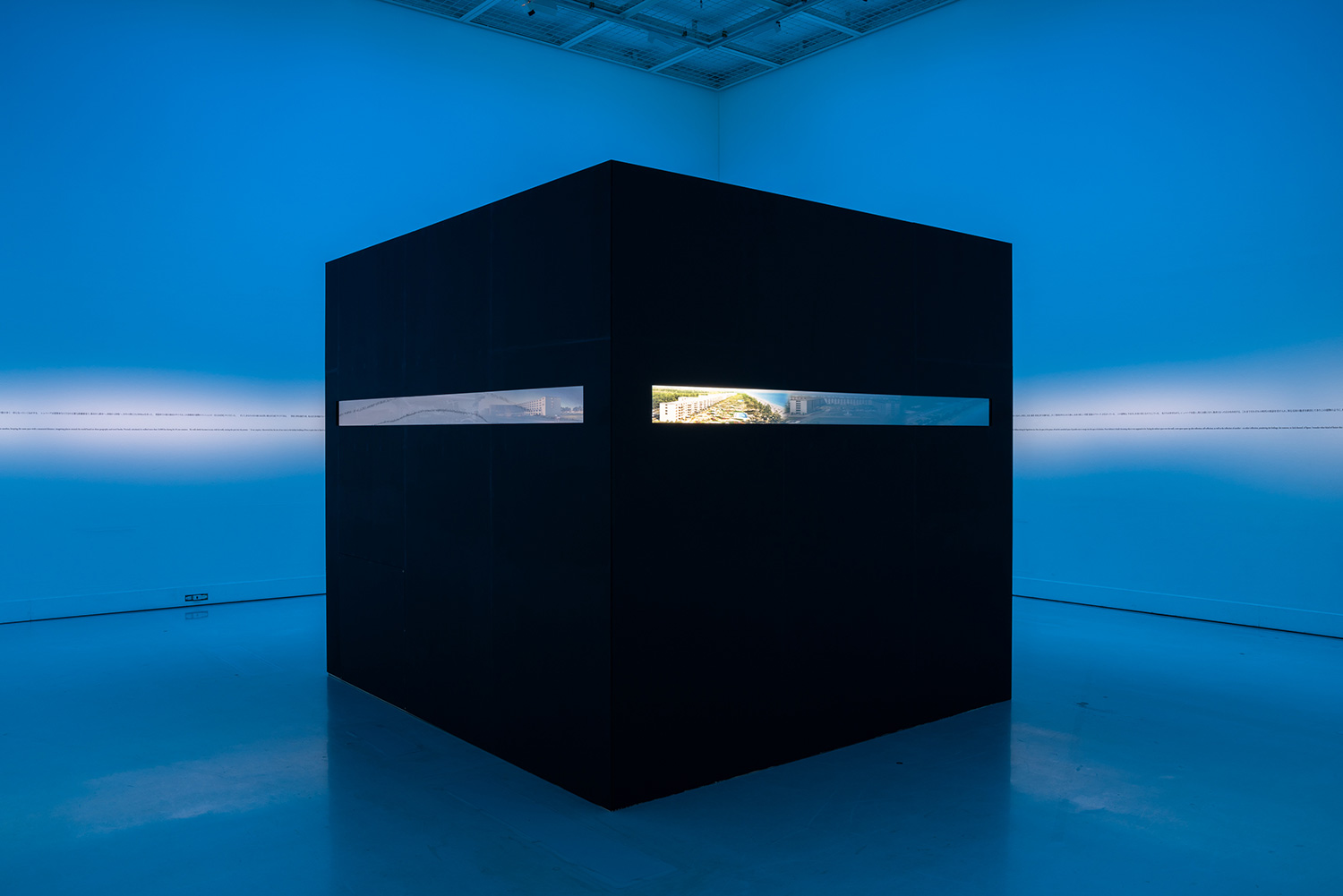

国籍、人種、文化といったさまざまな社会的立場や時代状況の隔たりを超えて、他者の経験や記憶を「表象」として切り取るのではなく、どう鑑賞者が身体的経験として共有することができるか。本展のメイン出品作である《Holiday at War /戦争と休日》で宇多村英恵が挑むのは、この困難な問いである。

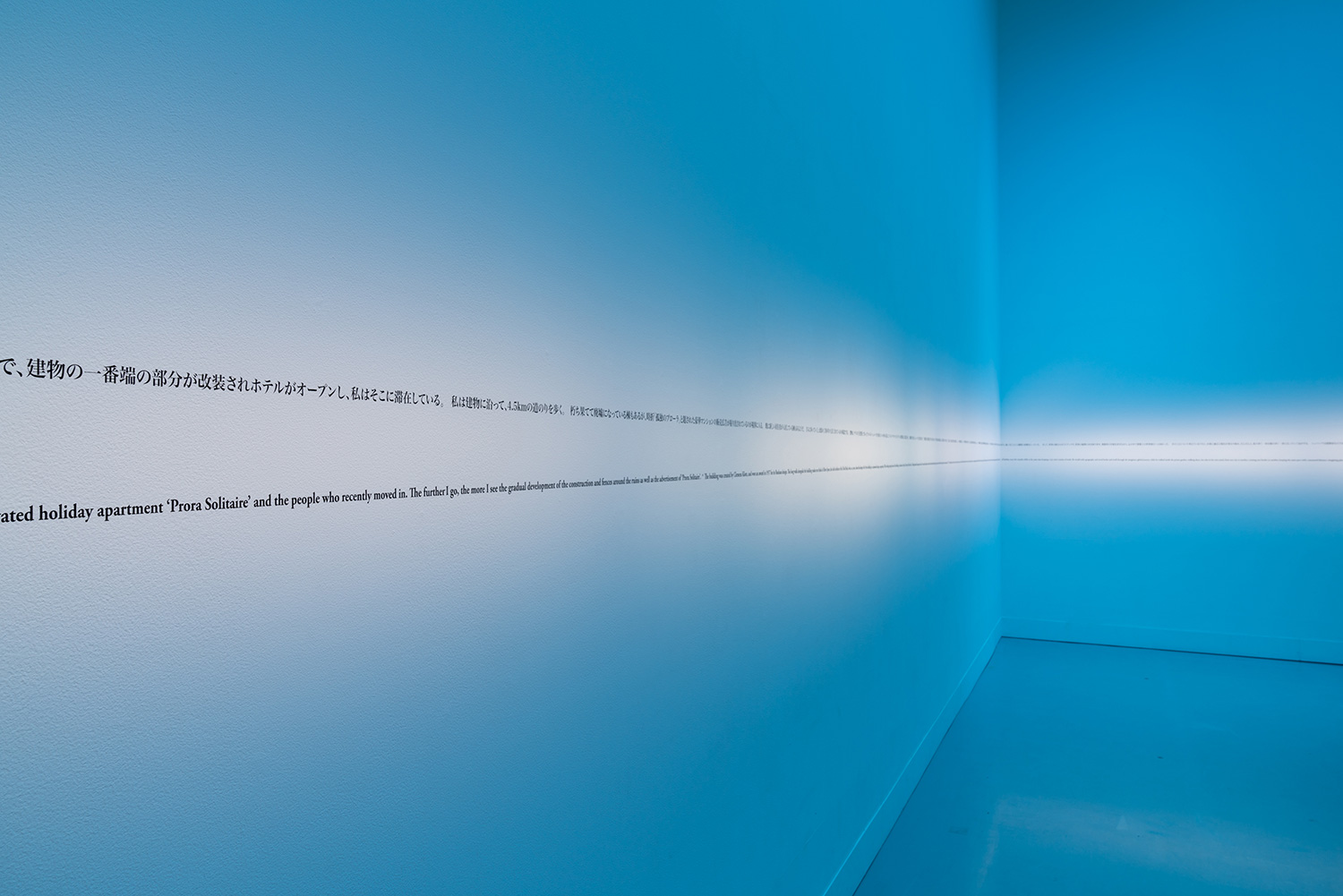

展示空間には、約3m四方の黒い立方体が入れ子状に置かれている。観客の目線の高さには横長のスリットが窓のように開けられ、一定の間隔で光が旋回する。光が横切る瞬間、どこか現実離れした高級リゾートホテルの室内のようなイメージが浮かび上がる。その旋回する光は、薄明の青い光で包まれた霧深い海上を照らす灯台の灯りを思わせ、周囲の壁には一列のテクストが照らし出される。「私は海に沿って歩いている。」という出だしから既に虚実混淆の仕掛けに満ちたこのテクストに導かれるように、観客は読みながら歩を進め、この建築物について語る架空の語り手の歩行と身体的に同一化していく。

会場風景 [撮影:加藤健]

語られるのは、ドイツのリューゲン島のプローラという地に建てられたこの建築物の変遷と、関わった建築家の辿った運命について。ナチスにより、国民が余暇を過ごすための世界最大の保養施設として計画されるも、第二次世界大戦中に建設は頓挫。戦後は、ソ連と東ドイツの軍隊によって使用され、また、戦時中の市民の避難所やユーゴスラビア戦争時の難民の避難所にもなった。廃墟同然となっていた建物だが、現在、高級マンションとして売り出されている広告を語り手は目撃する。そして、当初の保養施設の建設コンペで審査員を務めた、ナチスの主任建築士のアルベルト・シュペーアは、戦後、戦犯として刑務所に収監された。彼の独房のサイズは、この休暇用の部屋のサイズとほぼ同じであり、そのサイズを再現したのが目の前の黒い箱なのである。シュペーアは独房の中で回想録を書き、服役中に取った休暇期間には、旅行ガイドや地理の本の中で想像上の世界旅行を楽しんだ。

会場風景 [撮影:加藤健]

地下にある架空の「建物の記憶を保存した博物館」から地上に出た語り手は、どうやら「黒い箱」の中にいるようだと語る。語り手=私たち観客を取り込んだそれは独房であり、内省と想像のための空間であり、休暇用の部屋であり、救済の部屋でもある。複数の主体と空間の境界が溶け合い、重なり合う。「それぞれの時代の要請を受け入れ、異なる国の他者を歓待してきたこの建物のように、私達は他者を受け入れることができるのだろうか」と最後に語り手は自問する。それは、「テクストを読みながら歩く」行為を通して、語り手へと、そして語り手が自身の歩みを彼の孤独な想像旅行に重ね合わせたシュペーアへと、二重、三重に他者へと自身を重ね合わせた私たち観客に引き継がれるべき問いである。無機的な「黒い箱」はその時、近代合理主義の権化から、「他者に自身を重ね合わせる、想像と歓待のための象徴空間」へと反転して現前する。だから内部は不可視のままなのだ。しかしそれは閉ざされた空間ではない。「黒い箱」の周囲を歩き回った私たちは、自らの身体的駆使から、想像力の駆使へと最後に飛躍を迫られる。「想像と歓待のための空間」に身を置いて、灯台が投げかける光のように、外を見通すこと。そこにこそ本作の掛け金がある。緻密なリサーチに基づき、知的な洗練度を備えた、極めて完成度の高いインスタレーション作品だった。

2018/08/12(日)(高嶋慈)

中村紋子「光/Daylight」

会期:2018/08/10~2018/08/26

Bギャラリー[東京都]

中村紋子のBギャラリーでの個展は4年ぶり4回目になる。2008年以来、絵画作品と写真作品をコンスタントに発表してきたが、東日本大震災後の2011年5月に自らの死生観に向き合った「Silence」を発表して以来、写真の表現からはやや距離を置き、被災地での活動や知的障がい者との関わりなどに力を入れてきた。ひさびさの写真作品の発表となった今回の個展では、新作の「Daylight」のシリーズを中心に展示していた。

「Daylight」は「Silence」「Birth」に続く「3部作」の締めくくりにあたるシリーズで、障がい者や新生児を含むポートレートと、「場所」の写真がセットになるように並んでいた。中村はそれぞれの人物を照らし出す光のあり方を注意深く観察しながらシャッターを切っており、「この人はこのように在るべきだ」という確信が、以前にも増して強まっているように感じる。独りよがりな解釈ではなく、被写体の存在のありようをストレートに受け入れることができるようになったことで、表現に安定感が備わった。17歳の頃から構想していたという「3部作」は、これでひとつの区切りを迎えるということになる。

会場の最後のパートには、ひと回り大きめにプリントされた写真が5枚ほど壁に直貼りしてあった。それらがいま進行中の新たなシリーズ、「光」の一部なのだという。「光」がどんなふうに展開していくのかは、まだ明確には見えていないが、都市のイルミネーションやデモ隊の写真など、これまでとは違った「客観的」「物質的」な感触の写真が含まれている。どちらかといえば内向きだった中村の写真の世界が、外に大きく開いていきそうな予感がする。次作の発表は意外に早い時期になりそうだ。なお、展覧会にあわせて写真集『Daylight』(Bギャラリー)が刊行された。

2018/08/11(土)(飯沢耕太郎)

加藤俊樹「失語症」

会期:2018/08/04~2018/08/31

公益財団法人日産厚生会 玉川病院[東京都]

1965年、岐阜県生まれの加藤俊樹は、写真雑誌の編集の仕事を経て2008年からカメラメーカーに勤務していた。ところが2012年に急性の脳出血を発症し、以後長く療養生活を送るようになる。失語症のために「自分の名前も言えず、平仮名も読めなく」なったのだという。その後、週2回の通院とリハビリによって症状は回復し、2014年5月には復職することができた。今回、通院先だった玉川病院内のレストランの外壁を使って展示された写真群は、そのリハビリの期間中に撮影されたものである。

写真に写っているのは、ソファ、鏡、窓、植物など、自宅や病院の行き帰りに目にしたものがほとんどである。花火や自分の手を写した写真もある。まず目につくのは、光に対する鋭敏な反応だろう。まさに光を物質として捉え、撫でたり触ったりするようなあり方を見ると、加藤が写真を撮るという行為の「原点」を、もう一度辿り直しているのではないかと思えてくる。よく知られている例でいえば、急性アルコール中毒による記憶喪失から復帰した中平卓馬と共通する写真への取り組みといえる。加藤は写真雑誌の編集長を務めていたほどだから、写真の「撮り方」はよく知っていたはずだ。だが、失語症によってそのようなルールが一切無化された状況下で、もう一度ゼロから写真行為を組み上げていこうとするもがきが、このシリーズに異様なほどの緊迫感、みずみずしい生命力の漲りをもたらしている。

写真展のコメントとして、以下のように記されていた。「心は言葉か? 心は絵か? 心は脳CTか? 心は写真か?」。たしかに、さまざまな問いかけを呼び起こす写真群である。すでにPLACE Mで一度展示されているシリーズではあるが、もうひと回り規模を拡大して、多くの観客に見てもらう機会を持ちたい。写真集の刊行もぜひ考えてほしいものだ。

2018/08/10(金)(飯沢耕太郎)

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2018

会期:2018/07/29~2018/09/17

〈8月7日〉

BankART妻有「桐山の家」で4泊5日の合宿(ぼくは1日早く帰京)。朝8時に東京駅前で待ち合わせ、横浜からの車に同乗し、十日町に着いたのが12時前。小嶋屋でへぎそばをたぐって、さっそく見学。今回は新作が約170点で、旧作を合わせると約380点という。新作を中心に見ていこう。まず川西エリアに入ると、道端に自動車が片側の2輪だけで斜めに立っている。トルコのアーメット・オーグットによる《カードリフターズ》。アラブではこのようにドリフト走行しながら車体から身を乗り出す危険な遊びが流行しているらしく、しかもその大半が日本車ということで制作したそうだ。でも道路に設置するわけにいかず、かといって更地ではリアリティがなかったのだろう、わざわざ更地にアスファルトの道をつくった上に展示するという手の込みよう。のどかな里山にアラブのドリフト車というミスマッチが哀しげだ。

写真左:目《Repetition objects》 写真右:レアンドロ・エルリッヒ《Palimpsest》[撮影:筆者、以下同じ]

十日町エリアの利雪親雪総合センターの2階では、タイのアリン・ルンジャーンによる映像《米》を上映。タイと日本の米農家を撮ったもので、産地により異なる米文化に思いを馳せるにはいいかもしれないが、こういうあわただしいツアーでのんびりした映像を見せられるとイライラする。妻有田中文男文庫の2階に上がると、巨大な水墨画が目に入る。中国のシュー・ビンによる《裏側の物語》で、背後に回るとその水墨画を構成している「舞台裏」が暴露される仕掛け。越後妻有とは縁もゆかりもない山水図だが、《米》と違って単純に楽しめるし、思わず笑ってしまう。JR魚沼中条駅前には大きな岩が2つ並んでいて、色もかたちも大きさもまるで同じ。目による《Repetitive objects》、直訳すると「繰り返す物体」だ。なるほどよくできていて、どちらがホンモノだろう? どっちもニセモノ? と議論が起きる。でも前回の「コインランドリー」に比べれば、ただ見るだけなので、驚きは小さい。

最後は芸術祭のインフォメーションセンターでもあるキナーレへ。回廊に囲まれた中央の池には、レアンドロ・エルリッヒによる《Palimpsest》がある。周囲の建物を撮影した写真を鏡像として池の底に貼ったもので、2階のある1点から見たときだけパースが実像と一致する仕掛け。そのとき池の底の鏡像と池に映った鏡像も一致するはず。タイトルの「パリンプセスト」とは羊皮紙に書かれた文字を消して別の内容を上書きした写本のことで、ここでは池に映った鏡像に写真の鏡像が上書きされるという見立てだ。でも天気や風向きにより見え方が左右されるし、しょせんトリックなのでなにか感動が残るというわけでもない。その池を囲む回廊には《2018年の〈方丈記私記〉》と称して、約30組の建築家やアーティストが4畳半の空間に飲食店、書斎、ギャラリー、人生相談室などを提案。それぞれ趣向を凝らしているし、これをシャッター街化する商店街に適用していく計画もあるようだが、こうして並べてみると芸術祭の作品というより、なんだか学園祭の模擬店みたいでちょっとアレですね。

〈8月8日〉

午前中に講座を終えて、午後から松代・松之山エリアへ。松代駅前の雪国農耕文化村センター「農舞台」はすっかりリニューアルされ、アボリジニの音楽を紹介する「イダキ:ディジュリドゥ、オーストラリア大地の音」展を開催。それはそれで貴重なものかもしれないが、わざわざこの時期にここでやるものか? 商店街の倉庫でやっていた金氏徹平の《SF(Summer Fiction)》は、夏のあいだ使われない除雪車を利用し、ミラーボールや音を組み合わせて別世界のようなインスタレーションを現出させていた。これはなかなか迫力があり、見ごたえがある。芸術祭の期間中は見られない越後妻有の冬の一面をのぞき見てしまった奇妙な感じ。

空家を改装した中国ハウスのウー・ケンアンによる《五百筆》も力作。室内の壁のほとんどをカラフルな書で覆ってしまっている。日本と中国で行ったワークショップの参加者が書いた書を、筆跡に沿って切り抜いてコラージュしたもの。金がかかってないわりに(テマヒマはかかってそうだが)視覚的効果は抜群。廃校を再利用したクリスチャン・ボルタンスキーの《最後の教室》は、人気が高いせいかマイナーチェンジが施された上、入り口の2階に部屋を増設し、新作《影の劇場》を追加している。ボルタンスキーの代表作のひとつ「影絵」だが、《最後の教室》を見た後では弱々しく、屋上屋を架した印象は否めない。

写真左:金氏徹平《SF(Summer Fiction)》 写真右:マ・ヤンソン/MADアーキテクツ《ライトケーブ》

〈8月9日〉

今日は南のほうの中里・津南エリアへ。まずは日本三大峡谷のひとつ、清津峡を舞台にしたマ・ヤンソン/MADアーキテクツの《ライトケーブ》。清津峡には絶景を眺めるために全長750メートルのトンネルが掘られているが、その突き当たりのパノラマステーションにプールをつくり、水面に渓谷の反転像を映し出すと同時に、トンネルが円形に見えるようにしつらえている。渓谷の絶景に負うところ大のインスタレーションだが、観光協会もよくやらせてくれたもんだ。作品とは関係ないけど、トンネルの途中の見晴らし所では川は右から左に流れていたのに、パノラマステーションでは右手前から左にではなく、奥に流れていること。いったい川の流れはどこでどう曲がっているのか不思議に思ったが、川が曲がっているのではなくトンネルが最後に左に急カーブしていたのだ。

津南まで下って繊維工場の廃墟に入ると、サイズの異なる白い球が何千個も宙に浮いている。ダミアン・オルテガの《ワープクラウド》で、糸で吊るして3次元に球を配列したもの。よくがんばりました。山のほうの登り窯を美術館に見立てた蔡國強の《ドラゴン現代美術館》では、毎回ほかのアーティストを招いて個展を開催しているが、今回は中国のワン・スースゥンによる《幸福の花》。登り窯の上や周囲に黄色い花をつける植物を植えたもので、窯全体が黄色に包まれるはずだったが、残念ながらまばらにしか咲かず、ただ雑草に覆われているだけにしか見えない。しかもこの黄色い花、中国では「幸福の花」かもしれないが、日本では悪名高い外来種のセイタカアワダチソウを連想させるのだ。いっそ黄色いハンカチにしたらよかったのに。

〈8月10日〉

4日目は再び松代界隈と川西・十日町で見落としていた新作をつぶしていく。まず立ち寄ったのが、豊福亮による《黄金の遊戯場》。民家1軒の内部を丸ごと使ったインスタレーション。名画の模写、安っぽい掛軸、シャンデリア、金色に塗った彫像、マージャン牌などで壁がびっしり埋め尽くされ、「装飾過剰」という言葉をそのまま立体化したようなキッチュな空間を現出させている。越後妻有らしくないし、かといって都会的でもない、あえていえば香港世界(笑)。素朴な民家の扉1枚を隔てた向こうに、まさかこんな異世界が広がっているとは! 今年のベスト1だ。川西の山ぞいの高倉集落の小学校体育館では、力五山による《十日町高倉博物館―還るところ―》が展示されている。古い農具や民具を集めて積み上げたインスタレーションで、見ているとところどころに明かりが灯り始め、地元の人たちの語りが聞こえてくる。これぞ越後妻有スペシフィックな、大地の芸術祭ならではのインスタレーション+パフォーマンス。

写真左:豊福亮《黄金の遊戯場》 写真右:力五山《十日町高倉博物館—還るところ—》

川西の千手神社の裏庭で、20年ほど前まで行われていた奉納相撲の土俵を独自に再現した国松希根太の《記憶の痕跡と明日の杜》や、十日町の溜め池に社を乗せた船を浮かべ、岸から桟橋を渡した深澤孝史の《月待ヶ池》は、どちらも地元の文化遺産を活用しているものの、視覚的インパクトに欠けた。この芸術祭の作品を大別すると、こうした屋外インスタレーションと、豊福や力五山のような廃屋などを利用した屋内インスタレーションに分けられるが、総じて屋内作品のほうに佳作が多いのは、やはり空間的に好条件がそろっているからだろうか。「大地の芸術祭」という名称からイメージするのは野外インスタレーションだが、いまや民家や廃屋(の作品)を訪ね歩く芸術祭として定着したようだ。

2018/08/10(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)