artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

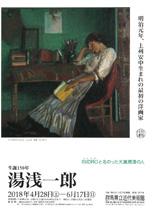

生誕150年 湯浅一郎

会期:2018/04/28~2018/06/17

群馬県立近代美術館[群馬県]

日本の近代美術史上とりたてて重要でも有名でもない湯浅一郎に興味を持ったのは、代表作のひとつである《画室》が妙にフェルメールを連想させたからだ。《画室》は左から光の差すアトリエに片肌脱いだ女性が台にもたれている場面を描いた大作。最初に発表したときに裸体表現が問題になり、乳房が見えないように修正したという。それはともかく、アトリエという設定、若い女性モデル、石膏像、テーブル、カーテンなどのモチーフがフェルメールの《絵画芸術》とよく似ているのだ。《絵画芸術》だけでない。片脚を上げた女性のポーズや背後の画中画などは《信仰の寓意》にも似ている。もちろん2作品ともフェルメールには珍しい寓意画であり、外光派の湯浅作品とは漂う空気がまったく違うのだが、部分的に見ると意外な共通点があるのだ。そう思って10年前に館林美術館まで見に行ったことがあるが、今回は生誕150年展(横山大観と同じ)なので、より多くの作品がまとめて見られるはず。

ということで在来線でやってきました。ここを訪れるのはもう20年ぶりくらいだろうか、高崎郊外の公園に建つ美術館は閑散としていて気分がいい。湯浅は群馬県出身なので、遺族が全作品を寄贈したという。だから湯浅作品はここでしか見られないのだ。今回は初期から晩年まで油彩を中心に118点の展示。フェルメールに似ているのは《画室》だけではない。たとえば《立葵》の白いほっかむりをした女性は《水指を持つ女》に、チラシにも使われた《パリのアトリエにて》の居眠りする女性は《眠る女》に、《聖徳記念絵画館壁画下絵(赤十字社総会行啓)》のパースを強調した構図は《音楽の稽古》に、《刺繍する人》は《レースを編む女》によく似ている。しかもある時期だけ似通ったというのでなく、初期から晩年までまんべんなく似ているのだ。ヒマな人は見比べてほしい。

湯浅はフェルメールを知っていたのだろうか。彼は明治後期にヨーロッパに留学しているが、スペインでベラスケスの模写はしたものの、フェルメールの模写はないし、見た形跡もない(余談だが、ベラスケスの模写がどれも原画に比べて暗いのは、原画が洗浄されていなかったのか、それとも湯浅作品が黒ずんだからか)。そもそもこの時代、フェルメール作品はまだ美術館で公開されているものは少なかったし、おそらく湯浅も意識していなかっただろう。第一そのころ湯浅はすでに30代後半になっていた。だからたまたま似てしまっただけなのかもしれないけれど、それにしても類似例が多すぎる。おそらく似た理由は、画面を構成するときのクセにあるのではないか。室内画の場合、フェルメールも湯浅も奥の壁面を描くとき画面に平行に設定することが多い。つまり消失点を画面中央に置く。そうすると壁と壁、壁と天井の境界線が垂直・水平になり、幾何学的な画面構成がつくりやすい。湯浅の模写したベラスケスの《ラス・メニナス》もそうだ。要するに画家としての好み、気質の問題であり、それがなんとなく似てしまう最大の理由かもしれない。

2018/05/11(村田真)

五木田智央「PEEKABOO」

会期:2018/04/14~2018/06/24

東京オペラシティアートギャラリー[東京都]

東京オペラシティアートギャラリーで開催された五木田智央の「PEEKABOO」展の出品作を、写真作品として論じることは可能だと思う。むろん作品の「素材」は「アクリルグワッシュ、キャンバス」なのだが、彼の作品が「60~70年代のアメリカのサブカルチャーやアンダーグラウンドの雑誌や写真」を元に描かれているのは明らかだからだ。しかも単に写真を下絵としているだけでなく、写真的な明暗のグラデーション、細部の描写をそっくりそのまま引用している。複数の写真をコラージュしているように見えるものもあるが、そのカット・アンド・ペーストの具合が、画面から明確に読みとれるものも少なくない。

さらにその「写真らしさ」が際立つのは、五木田の作品がすべてモノクロームで仕上げられているからだろう。いうまでもなく、現代社会に流通している画像の大部分はカラーである。モノクロームの画像は否応なしにノスタルジアを喚起するとともに、観客に「写真らしさ」をより強く印象づける。かなり大きなサイズで描かれているものが多いにもかかわらず、五木田の作品が、スペクタクル性よりもむしろ親密な雰囲気を感じさせるのは、それらが「写真らしさ」から大きく逸脱しないように、巧みにコントロールされているからではないだろうか。

今回の五木田の展示の白眉といえるのは、「800点以上のドローイングの小品からなるインスタレーション」(「Untitled」2008~2015)だった。それを見ていると、多彩な技法、様式で描かれた「小品」の、一個一個の材料になった「雑誌や写真」そのものが見たくなってくる。「アクリルグワッシュ」で仕上げられる前の「スクラップブック」の状態でもぜひ公開してほしいものだ。

2018/05/10(木)(飯沢耕太郎)

上田義彦「68th Street 光の記憶」

会期:2018/04/21~2018/05/20

916[東京都]

上田義彦が2012年から運営してきた写真ギャラリーの916は、4月15日に6年間にわたる活動を停止する予定だった。ところが、彼が昨年ニューヨークで撮影・制作した新作「68TH STREET」の出版が決まり、916 Pressからハードカバーの写真集が刊行されたので、急遽本展が企画・開催されることになった。結果的には、とてもよい選択だったと思う。というのは、展示された作品が、まさにこのギャラリーの締めくくりにふさわしいものだったからだ。

上田が被写体に選んだのは「白い紙」である。68丁目の「小さなアパートの部屋」には、晴れた日の夕方になると北側の窓から光が差し込んでくる。3時間余り、少しずつ向きを変え、やがて消えていく光が「白い紙」の上につくり上げるパターンを、上田は倦むことなく撮影し、その夜には印画紙にプリントしていった。それはまさに上田にとって、写真家としての原点を確認する行為であるとともに、写真史的にも上田自身が強い影響を受けた写真のモダニズムへの回帰でもあった。ちょうど100年ほど前、同じニューヨークで、アルフレッド・スティーグリッツやポール・ストランドが、写真表現の本質を探求するために、あらゆる装飾的な要素を剥ぎ取ったミニマリズム的な志向性を持つ、モダン・フォトグラフィの作品を制作し始めていたのだ。

とはいえ、今回の展示ではあまりそのような概念的な枠組にとらわれることなく、丸めたり重ね合わせたりした紙によって産み出される64個の光と影のパターン、その千変万化する様相を、眼で追いつつ楽しめばいいのではないだろうか。写真を撮ること、見ることの歓びがたっぷり詰まった本展は、モダニズム美学の純粋性を体現する場所にふさわしい、ホワイト・キューブの916の空間の記憶とともに、長く語り継がれるものになっていくだろう。

2018/05/08(火)(飯沢耕太郎)

岡本太郎の写真──採集と思考のはざまに

会期:2018/04/28~2018/07/01

川崎市岡本太郎美術館[神奈川県]

あらためて、岡本太郎はいい写真家だと思う。『芸術新潮』(1996年5月号)の「特集:さよなら、岡本太郎」に掲載された「カメラマン岡本太郎、奮戦す!」の写真群に震撼させられて以来、川崎市岡本太郎美術館での展覧会、次々に刊行される写真集など、写真家・岡本太郎の写真の仕事については、なんとなくわかったつもりになっていた。だが、「日本発見 岡本太郎と戦後写真」展(川崎市岡本太郎美術館、2001)をキュレーションした楠本亜紀のバックアップを得て実現した、今回の「岡本太郎の写真──採集と思考のはざまに」展を見ると、彼の写真の世界がさらにスケールアップして立ち上がってくるように感じる。

その驚きと感動をもたらしたのは、本展の構成によるところが大きい。これまでのような「芸術風土記」「東北」「沖縄」といった発表媒体や地域ごとのくくりではなく、岡本太郎の写真群をもう一度見直すことで「1. 道具/どうぐ(縄文土器、道具、手仕事、生活)、2. 街/まち(道、市場、都市、屋根)、3. 境界/さかい(階段、門、水、木、石、祭り)、4. 人/ひと(人形、動物、こども、人、集い)」という4章、18パートによる写真の「壁」が設置された。この展示構成がとても効果的に働いていて、彼の写真家としての目の付けどころ、視線の動き、予知の方向性がくっきりと浮かび上がってくる。特に注目すべきなのは「3.境界/さかい(階段、門、水、木、石、祭り)」のパートで、そこには優れた人類学者でもあった岡本の精神世界と物質世界とを行き来する「採集と思考」のプロセスが見事に形をとっていた。

残念ながら、岡本の生前のプリントはほとんど残っていないのだが、今回はオリンパス光学工業が主催した「ペンすなっぷ めい作」展の第4回~第10回展(1963~1970)に出品された10点の作品も見ることができた。それらを撮影したハーフサイズ(72枚撮り)のオリンパス・ペンは、彼が愛用するカメラのひとつである。この機動力のあるカメラと彼の写真のダイナミックな画面構成との関係についても、今後のテーマとして考えられそうだ。

2018/05/06(日)(飯沢耕太郎)

後藤元洋「竹輪之木乃伊御開帳」

会期:2018/05/03~2018/05/06

アートスタジオDungeon[東京都]

伝説の「ちくわ」が帰ってきた。後藤元洋は1989年に東京・目黒のPAX Galleryで「焼きちくわ」と題する個展を開催した。裸になった後藤本人が、「ちくわ」を口にくわえたり、体に挟んだりする姿を撮影したパフォーマンス・フォトである。それ以来、「ちくわ」は彼のセルフポートレート作品のトレードマークとなる。1993年には「御神体」として、「ちくわ」を乾燥させた「竹輪乃木乃伊」を制作し、以後5年ごとに「御開帳」と題する展覧会+パフォーマンスを開催してきた。後藤自身の還暦祝いも兼ねて、東京・板橋のアートスタジオDungeonで開催された今回の「御開帳」で、通算6回目になるという。

地下室の展示スペースには、「ちくわ」シリーズをはじめとする1980年代以来の写真作品が展示されていた。新作のカラー作品でも、裸で行水するなど、相変わらず体を張ったパフォーマンスを展開している。「御神体」の「竹輪乃木乃伊」は別室に鎮座しており、その様子を遠隔操作のカメラで確認することができる。それとは別に神棚のような場所がしつらえてあって、「竹輪大明神」のお札を売っていた。いまさら、後藤に「ちくわ」とはなんなのかと問いかけても無駄なことだろう。だが、このナンセンスの極みというべきオブジェが出現することで、現代美術、パフォーマンス、インスタレーションといった概念的な枠組が脱臼し、がらがらと崩壊するように感じるのがじつに痛快だ。

それにしても、後藤元洋という写真家・パフォーマーに対する評価はもっと上がってもいいのではないだろうか。サイモン・ベーカーのキュレーションで2016年にテート・モダンで開催された「Performing for the Camera」展には、草間彌生、細江英公、深瀬昌久、森村泰昌、TOKYO RUMANDOといった日本人作家のパフォーマンス・フォトが出品されていた。後藤の「ちくわ」シリーズも、そこに加わっていいと思う。

2018/05/05(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)