artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

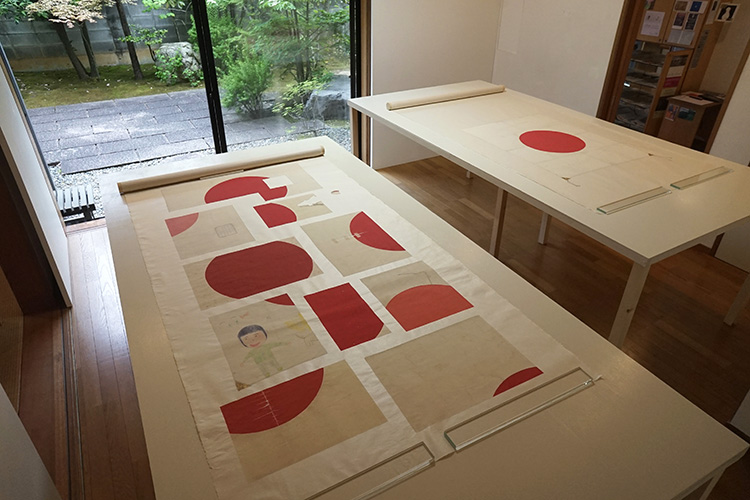

中尾美園「紅白のハギレ」

会期:2018/04/24~2018/05/06

ギャラリー揺[京都府]

美術品や古文書の「補彩」という保存修復の仕事に携わりながら、日本画材を用いた精緻な「模写」「写生」による絵画作品を制作する中尾美園。近年は、高齢の女性たちが所蔵する嫁入り箪笥や着物、思い入れのある品々を、記憶の聴き取りとともに丹念に紙の上に写し取り、絵巻のように繰り広げている。中尾作品の魅力は、本物かと見紛う迫真的な描写力の高さに加え、大切にされてきた品々へ向ける慈しむような視線が感じ取れる点にあるが、それだけではない。個人の記憶が刻まれた品々が、さまざまなアクシデントによる傷や破損を被り、それらが人の手で補修されながら、どのように後世へ引き継がれていくのか。「想定される未来」をシミュレーションし、複数に分岐した未来像として描くことで、「保存修復」という自らの仕事に対する深い洞察ともなっている。

本展では、京都市内に住んでいたある女性が所蔵していた「国旗セット」に取材した新作が発表された。94歳で逝去した女性は、祝日に、自宅に国旗を掲げるのが習慣だったという。中尾は、玄関外壁に取り付けられた旗竿を受ける金具に始まり、「国旗セット」と印刷されたビニールの収納袋、旗竿、その先端に付ける金球、そして折りたたんで保管されていた3枚の国旗をほぼ実物大で模写した。また、その1枚を広げた状態で模写したものの隣に、その「国旗」が10枚の「ハギレ」に切り分けられ、それぞれが「未来に起こりうる事態」のバリエーションとして描かれた作品が並べられた。一部がパッチワークの材料のように四角く切り取られた状態、破れた箇所がセロハンテープで補修された状態、当て布で継ぎ接ぎの処置を施された状態、水濡れによる染み、火災による焼け跡、子供の落書き、褪色などだ。

ここで、「現在の国旗の模写」と「想定される未来として描かれたハギレ」をつなぐポイントとして、「有形のモノの保存」と「無形の習慣の継承」という2点が交錯する。まず、有形のモノがどう未来に受け渡されていくかという点では、傷を負えば補修し、布の強度が弱くなれば繕ったり別の用途に活かすなどの処置が見られ、「未来の想定」であるにもかかわらず、大量生産・大量消費の時代以前の手仕事の感性がうかがえることが興味深い。同時にここには、「祝日に個人宅で国旗を掲揚する」という習慣が受け継がれていくのか、という無形のレベルをめぐる問いも浮上する。中尾が取材した老婦人は、ナショナリズムに傾倒していたわけではなく、「祝日をお祝いするアイテム」として暮らしのなかにあった感覚だったという。ハギレとして断片化され、傷や補修を施された「紅白の布」は、「国旗」が背負わされてきた意味やイデオロギーから半ば解放され、自然作用による経年劣化や人の手による痕跡が別の物語を語り始めるように見える。暮らしのなかにあったモノが形を変えながらも受け渡されていくように、「習慣」の継承も変質を被ることが示唆される。

中尾が国旗に興味を持ち、本作を制作したきっかけは、2016年に描いた《6つの眞智子切(想定模写)》に遡るという。この作品は、「眞智子」という老婦人の桐箪笥を取材し、天皇家とゆかりの深い橿原神宮で結婚式をあげた際に譲られた日の丸と、式で使用した扇を「6つの想定される未来」として描いたものである。本作でもまた、ある女性の人生の一部にあった「国旗」を、イデオロギーの代弁装置として見るのではなく、その生に寄り添うような眼差しで見つめることで、写真やスキャンによるデジタルデータ化が持ちえない体温を備えた存在感が感じられる。

展示風景

関連レビュー

中尾美園 個展「Coming Ages」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/04/29(日)(高嶋慈)

VvK21 桑島秀樹キュレーション「家族と写真」

会期:2018/04/21~2018/04/29

KUNST ARZT[京都府]

VvK(アーティストキュレーション)の第21弾。写真家の桑島秀樹のキュレーションにより、写真を通してそれぞれの「家族」に向き合う作家4名が参加した。

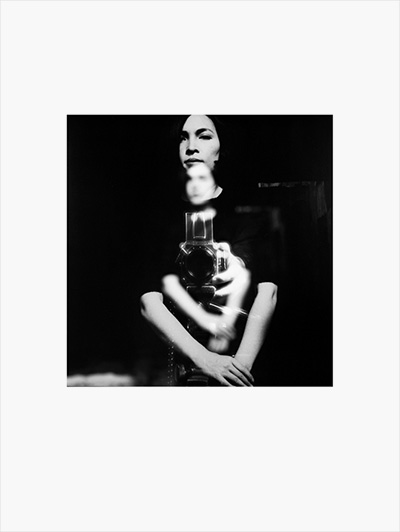

桑島は、視線の謂いとしてのカメラを介して父親の写真作品に対峙する「Parallax」シリーズを出品。かつて写真館を営んでいた父親が撮った肖像写真の前にガラス板を立て、ガラス面にピントを合わせて撮影したものと、父の作品自体にピントを合わせて撮影したものとを、多重露光によって一枚の写真に仕上げている。前者の場合、ガラス面に映り込んだ桑島の構えるカメラにピントが合う一方で、ガラス越しの父の作品は亡霊のようにぼやけて浮遊する。その曖昧な像は、写真館の消灯の仕事を命じられていた子ども時代の桑島が、父の撮った肖像写真が無数に並ぶ様が恐ろしくて正視できなかったため、薄目を開けて消灯していた時に見たイメージに近いという。父親の撮ったポートレイト/「写真家」として対峙する自身の視線の代替としてのカメラ/亡霊のように浮遊する記憶のなかの像。そこでは、二重、三重の眼差しの交錯に加え、父親が撮影した1960年代という過去の時間、現在の桑島の視線、自身の子ども時代の記憶というように、複数の時間も一枚の画面上に重層的なレイヤーとして折り畳まれている。「Parallax」は「視差」を意味するが、桑島の作品は、決して重なり合わない二重像の内に父親との距離感を表出させるとともに、被写体との「適切な距離」を測りながら、眼差しを向ける者自身の(物理的、心理的)距離も同時に写り込んでしまう写真それ自体についてのメタ写真であるとも言える。

桑島秀樹《Parallax - At the Ruins in Mikage》1963/2011 Gelatin Silver Print

また、自身を含む家族が「消防隊」「選挙カーでPRする政治家」「遊園地のアクションヒーロー」などを演じる写真作品で知られる浅田政志は、まさに本展のテーマに相応しい作家だ。浅田の作品は、家族のメンバーがコスプレし、固定化した陳腐なイメージを演じることで、「家族」という枠組み自体が「社会的役割として演じられるフィクション」であることを逆説的に浮かび上がらせる。「家族のポートレイト」であると同時に「家族」の虚構性の提示でもある点に、浅田作品の本質的な意義がある。

浅田政志 展示風景

「家族(像)」の虚構性を突く浅田作品とは対照的に、山本雅紀はモノで溢れかえった狭いアパートの居室に、両親や兄弟姉妹たちが暮らす「山本家の生態」を生々しく切り取って提示する。折り重なるように川の字で寝る様子、パンツ一丁で髪を剃る父親、下着姿にくわえタバコの母親、入浴姿、新聞紙の上の誕生日ケーキを囲む様子、濃密なスキンシップ……。壁面を隙間なく覆い尽くす展示方法が、写真の持つ得体の知れないエネルギーを増幅させる。貧困や引きこもりといった社会問題も透けて見えるが、家族の表情は明るく、「撮られる」ことに抵抗感がなく無防備に身体を晒している。「プライバシー」の配慮すら感じさせない撮り方だが、露悪的な暴力性を感じさせないのは、この濃密な共同体のなかに山本自身が身を置いて皮膚感覚で共有しているからこそ可能になったものだろう。

山本雅紀 展示風景

一方、松本欣二は、10歳の時に何者かに殺害された台湾人の母親との関係を、虚実を曖昧にする写真の力によって再構築しようと試みる。作品は、1)ドキュメントとしての過去の写真や新聞記事、2)母親の足跡や記憶の「再現」、3)現在の自身の家族のスナップという3つの要素から主に構成される。1)では、子ども時代に撮られた写真、パスポート、事件を報じる新聞記事といった過去の出来事の証左が複写される。2)では、自身の記憶や事件の捜査記録を辿り、「母がよく行っていた喫茶店」「母が作ってくれた料理で好きだったもの」「最後に吸ったタバコ」といった記憶や証拠物件が「再演」され、証拠写真のように撮影されることで現実として再び立ち上がる。3)では、自身の幼い息子が被写体となるが、「花火」「入園式(卒園式)」など、1)の自身の過去の写真と似たシチュエーションが意図的に選択されることで、自身の幼年期と息子への眼差しが重ね合わせられていく。妻の顔をあえて写さないことも、この「二重写し」「混同」の操作に加担する。写真のなかで幸福に触れ合う母子はかつての自分と母親ではなかったか──そうした幸福な幻想と、一方で冷静に距離を置く眼差しが、松本の写真には複雑に同居する。

松本欣二 展示風景

最後に、本展のタイトルについて振り返ろう。「家族写真」ではなく、「『家族』と『写真』」とした点に、本展の射程が集約されている。「家族写真」と言った時、「一般的な、普通の、規範的な家族像」を無自覚に前提としていないかという問いこそ、本展の根底に見出されるべきである。

2018/04/29(日)(高嶋慈)

国吉康雄と清水登之 ふたつの道

会期:2018/04/28~2018/06/17

栃木県立美術館[東京都]

若くしてアメリカに渡り、苦労しながら絵を学んだ国吉康雄と清水登之。このほぼ同世代の2人の画家の作品を比較する展覧会。同世代の画家の比較展示という点では、先ごろ兵庫県立美術館で見た「小磯良平と吉原治良」とよく似ているが、小磯・吉原の場合アカデミズムvsアヴァンギャルドという対照性が見どころだったのに対し、国吉・清水は同じような道を歩みながら戦争で決定的に袂を分かった点、さらに同時代に渡米して活躍した芸術家たちの作品も加えた点が異なっている。もともと栃木県立美術館は同県出身の清水の作品収集と研究で知られており、そこに岡山県出身の国吉をぶつけることで清水の画業と人生を浮き立たせる狙いもあっただろう。

清水と国吉は20世紀初めに相前後して渡米し、西海岸で労働しながら糊口をしのぎ、ニューヨークに移ってアート・スチューデンツ・リーグで本格的に美術を学んだ。2人が出会ったのはこの学校でのこと。ともに都市に生きる人々を素朴なタッチで描いていた。同展には、同じころニューヨークで活動していた石垣栄太郎や古田土雅堂の作品も出品されているが、とくに人のあふれる大都市の雑踏を描いた古田の作品は、デュシャンの初期の未来派的な絵画を思わせとても新鮮だ。清水はその後パリに2年ほど滞在し、元号が昭和に変わって間もない1927年に帰国。国吉は病床の父を見舞うため1度帰国したきりで、日米開戦が近づいてもアメリカにとどまった。ここが2人の運命の分かれ道となる。

清水は満州事変の翌年、いち早く従軍志願して中国の戦場を取材。初めのころは比較的のんびりしたもので、戦場を抽象画とも見まがうほどデフォルメして描いたり、敵であるはずの中国人難民を大作に仕立てるなど、異例の戦争画を残した。おそらく彼は愛国精神より、新しい絵のモチーフとして「戦争」に惹かれたのかもしれない。だが、日米が開戦してからはそんな悠長なことをやってられなくなったのか、写真を参考にした写実的な記録画に徹し、藤田嗣治や小磯良平らと並ぶ代表的な戦争画家のひとりとして名を馳せていく。一方の国吉はアメリカで反ファシズム運動に身を投じ、開戦後は「アメリカ人画家」として、日本人を貶めるための対日プロパガンダのポスターなどを手がけ、自由と民主主義の国アメリカへの忠誠を誓った。国吉のこの姿勢は戦後も貫かれ、美術家組合を設立して会長に収まり、アメリカ美術専門のホイットニー美術館で回顧展を開いたり、国別参加のヴェネツィア・ビエンナーレに出品するなど、アメリカを代表する画家のひとりとして認められていく。

それに対して晩年の清水は悲惨だ。ニューヨーク滞在中に生まれた長男の育夫が海軍に入隊し、戦艦乗組員として出動したものの、敗戦の2カ月前に戦死の報が届く。以後、清水は取り憑かれたように育夫の肖像を何枚も描き、半年後に病死。同じような道を歩んだ両者だが、最後は戦争によって正反対の方向に歩まざるをえなくなった。まるで長編小説でも読むかのようなドラマチックな展示構成だ。

2018/04/28(村田真)

こいのぼりなう! 須藤玲子×アドリアン・ガルデール×齋藤精一によるインスタレーション

会期:2018/04/11~2018/05/28

国立新美術館[東京都]

端午の節句が近づくと、住宅街のあちこちでこいのぼりが上がるが、この日、私が見たこいのぼりは美術館の中だった。面積2,000平方メートル、天井高8メートルの空間の中で、319匹にも及ぶこいのぼりの大群が泳いでいた。それらは目もなければ、尾ひれや背びれもない、尾の部分が少しだけ狭まったほぼ筒状のシンボリックなこいのぼりである。それでも空間に浮かんでいると、日本人ならそれらがこいのぼりであると認識する。入り口から奥へと誘導するように、生成りの布で作られたこいのぼりの群れに始まり、黄、赤、茶、青、緑……とだんだんこいのぼりの群れの色味が変わっていく。そんなこいのぼりの群れについていくと、空間をぐるりと一周していた。また、入り口付近で天井近くを泳いでいたこいのぼりの群れは、奥へと進むにつれてだんだん下に下りてきて、ついには目の高さまでやってくる。すると、まるで自分もこいのぼりの群れの一味になって、空を泳いでいるような気分になる。床にはたくさんのひとり掛けソファが置いてあり、それに寝そべれば、また違った目線でこいのぼりの大群を眺めることができた。非常に壮大で、爽快な気分になるインスタレーションだった。

本展を手掛けたのはテキスタイルデザイナーの須藤玲子である。さらに展示デザイナーのアドリアン・ガルデールと、ライゾマティクスの活動で知られる齋藤精一が加わり、光、風、音などによって、こいのぼりの浮遊感をより高める演出が行なわれた。本展は、もともと、2008年に米国ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ舞台芸術センターで、2014年に仏国パリのギメ東洋美術館でそれぞれ発表された展覧会だ。須藤が自身の作品であるテキスタイルを伝える手法として、日本の伝統行事に着目したのだという。須藤はこれまで30年以上にわたり、日本全国の産地に足を運んでは、日本の工場で実験的なテキスタイルづくりを行なってきた。日本の工場にこだわるのは、日本の織物産地を元気にするためである。つまりこいのぼりの大群は、日本の高い織物技術を伝える媒体でもあったのだ。

公式ページ:http://www.nact.jp/exhibition_special/2018/koinoborinow2018/

2018/04/26(杉江あこ)

ターナー 風景の詩(うた)

会期:2018/04/24~2018/07/01

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館[東京都]

2、3年前に大規模なターナー展をやったせいか、今回は中規模の展覧会。カタログを見ると、全187点と点数こそ多いものの、版画が112点を占め、水彩66点、油彩はわずか9点しかない。しかも版画の大半は郡山市立美術館の所蔵品。つまり6割以上は国内から調達したものなのだ。だいたいターナーの主要作品はロンドンのテート・ブリテンが持っているのに、今回はテートから1点も借りていない。これでよく「ターナー展」が成り立ったなと感心してしまう。しかし発見もあった。本の小さな挿絵として描かれた「ヴィニェット」と呼ばれる水彩画だ。風景画を枠のない円形内に収めたもので、縦横が各10センチちょっとしかないけど、細密に描かれている上、色彩は虹色に輝き、ミニアチュールのように美しい。これはほしくなってしまう珠玉の小品。壮大な風景画を得意とするターナーとしては、らしくないけどね。らしくないといえば、横浜美術館の「ヌード」展にターナーの春画が出ていてびっくり。ターナーって、意外と奥が深いのかもしれない。

2018/04/23(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)