artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

橋本とし子「キチムは夜に飛ぶ」

会期:2018/05/15~2018/05/26

ふげん社[東京都]

印象的なタイトルは、作者の橋本とし子(1972年、栃木県生まれ)、の2歳の娘が、ある日押入れで遊んでいた時にふと口ずさんだ「キチム キチム キチムは よるに とぶ」という言葉に由来するのだという。「キチム」は「吉夢」に通じるが、もっと幻想的な生き物の名前のようでもある。橋本がここ10年余り、折りに触れて撮影してきたという写真をまとめたという今回の展覧会を見ていると、たしかにそこはかとなく「夢と現実が交錯する」気配が立ち上がってくるように感じる。

2人の娘の成長ぶりや、旅先で撮影された写真など、被写体の幅はかなり広い。だが、そこには一貫して日常から少しだけ遊離した時空に鋭敏に反応する視点がある。光、あるいは闇のほうに、少しずつ滲み出ていくようなプリントの調子もよくコントロールされていた。娘たちも10歳と2歳になり、子育てからやや解放されたということなので、今後はぜひコンスタントに作品を発表していってほしい。文学とも相性がいい、ユニークな作品世界が育っていきそうな気がする。

なお、東京・築地のふげん社での展示に合わせて、同名の写真集が刊行された。A4判変型のそれほど大きくない写真集だが、長尾敦子による、細部まできちんと目配りされた装丁・デザインによって、気持ちよくページをめくることができる。写真の大きさを微妙に変え、裁ち落としと余白を活かしたページをリズミカルに散りばめることで、橋本の写真の世界が的確に表現されていた。

2018/05/18(金)(飯沢耕太郎)

熊谷聖司「EACH LITTLE THING」

会期:2018/05/16~2018/06/10

POETIC SCAPE[東京都]

熊谷聖司の「EACH LITTLE THING」は、2011年から続いている写真シリーズで、これまで24ページの写真集を8冊刊行し、そのたびに展覧会を開催してきた。今回の展示は、写真集の「#9」と「#10」の刊行に合わせてのもので、これを一応の区切りとして同シリーズは完結するのだという。

熊谷は多彩な作風の持ち主だが、この「EACH LITTLE THING」シリーズは、彼の写真家としての体質に最もよく合致しているのではないだろうか。縦位置、カラーに限定したプリントは、現実世界の単純な再現ではなく、色味や質感を微妙にコントロールして制作されている。それらを組み合わせた写真集もまた、一冊一冊が高度に完成されていて、目を楽しませるとともに、「いま」の空気感を共有することができる。会場には、熊谷が写真集の構成を決めるためにプリントしたキャビネサイズの写真の束も、ケースに入れて展示してあった。そこから、デザイナーの高橋健介が最終的に写真をセレクトして並びを決めるのだという。今回の2冊でいえば、以前より女性を撮影した写真の比率が上がっているように思えるが、それはむしろ高橋の好みが反映されているのだろう。つまり、写真家とデザイナーの「共同作業」によって、風通しのよい開放感が加味されてくるということだ。

「EACH LITTLE THING」がこれで終わるのは、ちょっと残念な気がするが、熊谷はこれから先も、日常を俳句のような切れ味で軽やかにすくい取っていく写真を撮り続けていくはずだ。今回のファイナル展示は、10冊の写真集をもう一度きちんと見直す、いいきっかけになりそうだ。

2018/05/16(水)(飯沢耕太郎)

原直久「蜃気楼Ⅳ」

会期:2018/05/09~2018/07/07

PGI[東京都]

1946年、千葉県松戸市出身の原直久は、日本大学芸術学部写真学科の教授を務め、フランス、ドイツなどに長期滞在するなど、国際的な見識を備えた写真家として活動してきた。1970~80年代に制作された「蜃気楼」シリーズは、彼自身の「将来の目標を広告写真の世界から自然景観写真に転身させるきっかけになった」作品である。今回はその中から代表作25点が、日本では30年ぶりに展示された。

被写体になっているのは、「自宅から1時間余りで行ける距離にあった」九十九里浜、銚子岬の景観である。8×10インチの大判カメラの緻密な描写にもかかわらず、そこには海辺の広々とした風景に向き合い、画面におさめていく歓びがみなぎっている。特に注目すべきなのは、2枚のネガを左右反転させて重ね焼きした「シンメトリック蜃気楼」の連作である。それらの作品群が生まれたのは、たまたま「2枚のネガをひっくり返して見ると、突如砂浜からニンフのような不思議な生き物が現れたように」見えたのがきっかけだったという。その出来事は、8×10判カメラでの撮影が思うようにいかず、悩んでいた原にとって、あらためて写真表現の面白さに目を開かれる契機となった。

原は昨年、台北の台湾国立歴史博物館で、計165点の作品を展示する回顧展を開催した。その後の都市景観のシリーズや、近作のカラー作品を含む出品作の中で、観客の注目を一番集めたのはこの「蜃気楼」シリーズだったという。写真家としての長いキャリアを持つ原だが、やはり初期作品の初々しさ、みずみずしさには特別の魅力があるのではないだろうか。

2018/05/16(水)(飯沢耕太郎)

万博記念公園

[大阪府]

再生プロジェクトを終え、一般公開された《太陽の塔》を見学した。大阪万博をリアルに経験していないので、外観だけはこれまで何度も拝見してきたが、内部は初めてである。1970年というタイミングを考慮すると、「生命の樹」は前衛的なディスプレイ・デザインというか、巨大な空間インスタレーションだ。平成版の《太陽の塔》では、ゆっくりと見学できるよう、万博時のエスカレータを階段に変えたり、照明の新しい技術を導入するなど、オリジナルの復元ではなく、「再生」が意図された。補強としては、上部の鉄骨を増やし、コンクリートの壁を厚くし。また「生命の樹」の解体・再構築が困難だったことから、これをよけながら足場を組みたて、工事が行なわれたという。かつては《太陽の塔》の腕から「大屋根」の内部に入り、次の展示に移動するのだが、その「大屋根」を失ったため、腕の先端をのぞいても眺望はあらわれず、洞窟の奥のような不思議な体験だった。

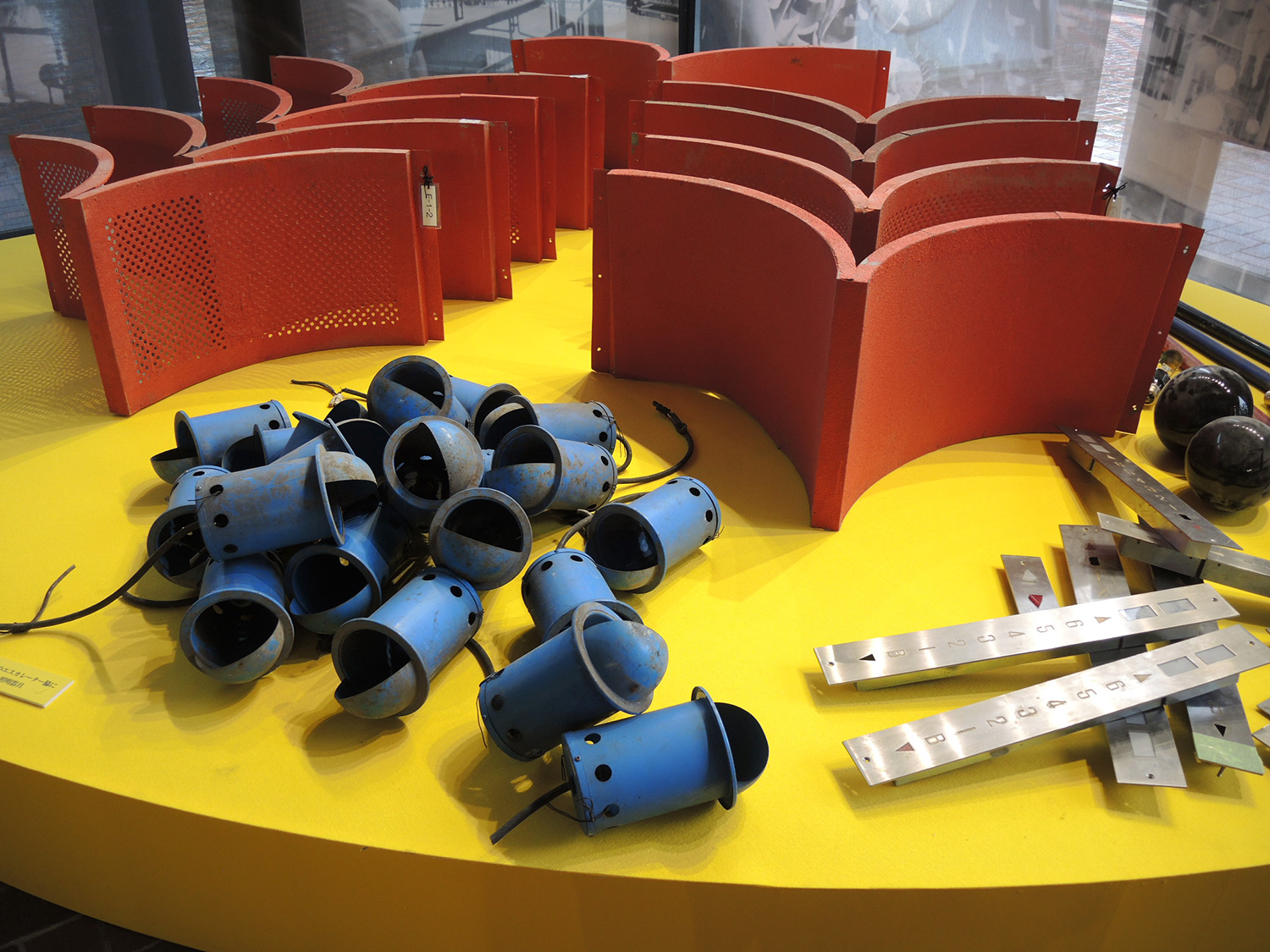

万博記念公園では、太陽の塔の再オープンにあわせて、関連する展覧会が開催されていた。前川國男が手がけた《EXPO’70 パビリオン(旧鉄鋼館)》は、常設において万博のときの音と光のショーを体験できるが(制作は高橋悠治、武満徹、宇佐見圭司ら)、企画展「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」では、図面、資料、パーツ、証言、模型、映像などを通じて、当時と今回のドキュメントを振り返る。また万博で活躍した黒川紀章による《国立民族学博物館》の「太陽の塔からみんぱくへ─70年万博収集資料」展では、万博の展示のために、1960年代末に若き人類学者たち(錚々たるメンバー!)が世界の各地に出かけ、収集した民族資料、当時の社会背景、現地のエピソードを紹介していた。収集した資料は、《太陽の塔》の地下などでも使われている。その後、このときのコレクションが民博のものになるわけだが、大阪万博の重要な副産物である。

左=「生命の樹」 右=腕のなか

《EXPO’70 パビリオン(旧鉄鋼館)》

「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」展

「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」展

「太陽の塔からみんぱくへ─70年万博収集資料」展

《太陽の塔》の地下

2018/05/14(月)(五十嵐太郎)

水野暁—リアリティの在りか

会期:2018/04/15~2018/07/01

高崎市美術館[群馬県]

明治から現代までの写実絵画を集めた平塚市美術館の「リアルのゆくえ」展で、現代のほうで目に止まったのが水野暁だ。近年は写実絵画ブームだそうだが、その多くが「どうだスゴイだろ」といわんばかりの技巧を誇示するような絵でヘキエキするが、水野はそんな写真丸写しの表層的リアリズムとは一線を画している。というより、むしろ正反対の位置にいるといっていい。もともと西洋の写実絵画は、固定した1点から見た瞬間の静止像を画面に写すことで成り立つ。これが遠近法だが、この原理に則って写真が生まれたのだから、その写真を絵に描くというのは本末転倒というか、屋上屋を重ねるような滑稽さが伴う。

それに対して水野は、たとえば山を描くとき、何時間も何日間も何カ月間も、ときに何年間も(もちろん断続的にだが)その山を見続けて描き続ける。当然ながら午前と午後とでは太陽が動き、天気も変わる。やがて季節が変わり、風景も徐々に変化していくが、それもすべて描く(上書きするというべきか)。つまりその山の絵は、何年何月何日何時何分の一瞬の姿ではなく、2年3年の時間が積み重なった現象の集積になるのだ。実際に何年もかけた《Rebirth—果樹について—》(2009-12)、《The Volcano—大地と距離について/浅間山—》(2012-16)、《故郷の樹》(2015-18)などは、そうやって完成させたものだろう。いや、そうやって描き続ければいつまでたっても完成しないはず。だからどこかの時点で時間の流れを断ち切らざるをえず、そこを「完成」としなければならない、そういうジレンマを抱えている。

まあそこまでならかろうじて想定内だが、この展覧会を見て驚いたのは、水野がさらに一歩進めて、すべての動きを定着させようとしていること。パーキンソン病の母をモデルにした《Mother》では、不随意運動を伴う手足の動きを千手観音のごとく描き込んでいる。こんな人物画は初めて見た(しかし長時間露光の写真ではこれに近いものが得られるはず)。ただしこれは未完成で、これからどこまで手足の動きや顔の表情が増えていくのか、それをどうやって「絵」として完成させるのか、させないのか。水野はリアリズムを極めつつ、すでにリアリズムを超えつつあるといえるだろう。タイトルの「リアリティの在りか」は、平塚で問われた「リアルのゆくえ」のひとつの解答かもしれない。

2018/05/11(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)