artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

岩佐又兵衛 浄瑠璃物語絵巻

会期:2018/04/27~2018/06/05

MOA美術館[神奈川県]

いちどは行ってみたいと思いながら、なかなか行く機会がなかった美術館のひとつに熱海のMOA美術館がある。とくに昨年、杉本博司と榊田倫之の主宰する新素材研究所が改修工事を手がけてからぜひ行かねばと思い、ようやく実現。駅前からバスで山を登り、エントランスに到着。ここからエスカレータを乗り継ぎ、太平洋を見下ろすテラスを通って美術館に入る。鳴門の大塚国際美術館も似たようなアプローチだが、上昇しながらトンネルをくぐって天にいたると比喩的に捉えれば、むしろ弟子筋に当たるMIHO MUSEUMのイニシエーションに近いかもしれない。いずれにせよMOAのほうが早いけどね。前に来たことがないのでどこまで改修したのかわからないが、外観も内部もとてもすっきりしていて思ったよりきれいだ。全面的に改修したのだろうか。

いま特別展示しているのは岩佐又兵衛の《浄瑠璃物語絵巻》。これは「義経説話の一つで、奥州へ下る牛若と三河矢矧の長者の娘浄瑠璃との恋愛譚を中心に、中世末期には浄瑠璃節として、盲目の法師によって盛んに語られていた」物語だという。ぜんぜん知らなかったが、ひとつわかったのは「浄瑠璃」がこの女性の名に由来することだ。とにかくその絵巻全12巻を公開しているのだが、瞠目すべきは物語よりなにより、登場人物の着ける衣装や寝室の調度などが極彩色の高価な顔料で濃密に描き込まれていること。このディテールに対する情熱はなんだろう。MOAはほかにも又兵衛の《山中常磐物語絵巻》を所有しており、そちらのほうも義経伝説に基づく物語で、義経の母の常盤御前が山中の盗賊に惨殺されたり、それを義経が仇討ちしたりする話だが、首が飛んだり胴体が輪切りになったり凄惨な殺戮シーンが見ものなのだ。ほんとはこちらを見たかったのだが、昨年リニューアル後に公開されたばかりなので、しばらく見られないだろう。

2018/05/20(村田真)

ゴットを、信じる方法。

会期:2018/05/19~2018/06/03

ARTZONE[京都府]

メディア・アートと技術的更新、ネット感覚に対する世代間の差異、「オリジナル」の物理的復元/(再)解釈行為の振幅で揺れる「再制作」、キュレーションにおける作家性の代行など、多岐にわたる問題を含むプロブレマティックな企画。アーティスト・ユニット、エキソニモが制作したメディア・アート作品《ゴットは、存在する。》(2009-、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]「オープン・スペース2009」展)を、約10年後に、「ゴットを信じる会」という匿名的集団が再制作し、「ゴット」の存在の検証を試みるというのが本展の枠組みである。

展示構成は、3つのパートから成る。1)導入部として、展覧会開催までのプロセスの紹介。NY在住のエキソニモに代わり、京都造形芸術大学の学生によって結成された「ゴットを信じる会」が再制作を行ない、かつ旧作を当時のまま再現するのではなく、約10年間のメディア環境の変化を踏まえて再制作することに決まった経緯などが示される。2)《ゴットは、存在する。》の展示記録や関係者の証言を集めたアーカイブ空間。作品の発表当時、10代前半だった「ゴットを信じる会」メンバーは同作を実見しておらず、再制作にあたり、展示記録や関係者へのインタビューを収集した。同作の展示に関わった2人の学芸員(ICCの畠中実、「世界制作の方法」展[2011]を企画した国立国際美術館の中井康之)と、2人のメディア・アーティスト(渡邉朋也、谷口暁彦)の話からは、ニコニコ動画やTwitter、セカンド・ライフのアバターなど、当時の新しいインターネット感覚に対してエキソニモが敏感に反応して作品化したことが分かる。

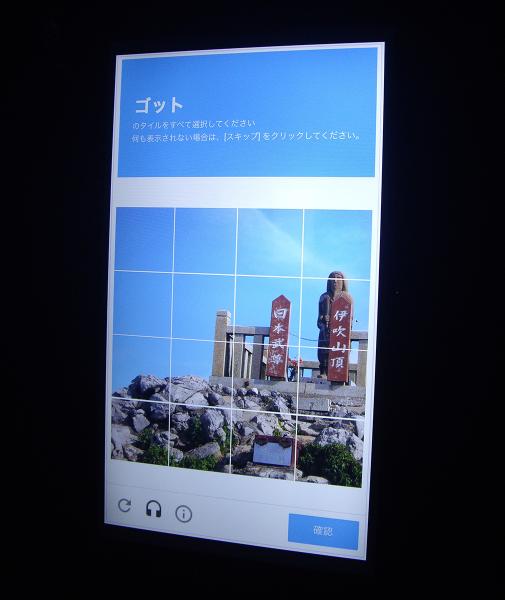

会場風景 [撮影:守屋友樹]

ここで作品概要を確認すれば、《ゴットは、存在する。》は、作家によれば「標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットのなかに潜む神秘性をあぶり出すことをテーマにした一連のシリーズ」とされており、例えば《祈》は、掌を合わせて祈る形のように光学マウスを重ねることで、ディスプレイのなかのカーソルが微振動を続ける状況を作り出す作品である。《gotexists.com》では、「神」というキーワードでウェブ検索し、検索結果のサイト上に表示された「神」の文字が全て「ゴット」に置換され、《噂》では、同様にTwitter上で「神」の検索結果が「ゴット」に置き換えられたタイムラインが続々と表示されていく(「神奈川県」は「ゴット奈川県」に、「神動画」は「ゴット動画」になるといった具合である)。いずれも、デバイスやシステムのバグやエラーのような状況を装いつつ、人間の操作が介在しないまま、ある種の超自然的な力が顕現したり、「ゴットの存在する世界」がネット空間のなかで自律的に立ち上がる感覚を可視化している。

では、今回の第三者による再制作は、どのようなものなのか。3)再制作の展示パートでは、縦位置の液晶ディスプレイが2枚、対面して置かれ、片側ではGoogleリキャプチャの画像認証の画面が表示されている(グリッド状に表示されたさまざまな画像から、「ゴットの画像」を全て選択するよう要請される)。この画像認証は、迷惑メールの自動送信を防ぐため、送信者がロボットでないかを確認するために用いられるものだ。そして、もう一方のディスプレイでは、「私は、ゴットではない。」という一文が入力/消去を繰り返している。

ゴットを信じる会《告白》 2018

観客が身体的に触れられない仮想空間内に超越的に「存在」する、一種の霊性を帯びた「ゴット」の出現から、「ゴット」の存在を決定するのは「観客」側の認識の問題であるとする態度表明へ。エキソニモ作品と再制作の間に横たわるのは、こうした転回ないし断絶である。そしてここには、スマホやiPadなど端末の小型化、ネットの常時接続、タッチパネル操作など、マウスやキーボード、カーソルといったインターフェイスを無くして画像と直接接触しているような身体感覚の変化や、「リアル/バーチャル」の二項対立の解消がある。メディア・アートの最良の作品が、単なる技術的反映にとどまらず、技術それ自体への批評を含むとすれば、メディア環境の変化およびそれがもたらす身体感覚を加味して「オリジナル」を大幅に書き換えたこの再制作は、チャレンジングな試みとして、一定の評価に値するだろう。

だが同時に、ここには致命的な欠陥がある。カーソルからタッチパネルへという、画像と地続きに接続された身体感覚を扱うのならば、なぜ液晶ディスプレイではなく、観客が「実際に触れられる」スマホやiPadを使わなかったのか。機材的制約もあったかもしれないが、再制作のコンセプトを、展示形態が裏切ってしまう。さらに、縦位置で展示された液晶ディスプレイは、「窓」の比喩としての絵画を強く想起させる。私の身体はここにありながら、どこか別世界の光景を切り開いて見せてくれる窓=絵画、だがそれはフレームという装置によって境界画定され、私の身体は窓=絵画の開く「向こう側の世界」に触れることはできない―こうした「窓=絵画=液晶ディスプレイ」におけるジレンマは、一度否定された「ゴット」に再び不可侵性と礼拝性を付与してしまうのではないか。

2018/05/19(土)(高嶋慈)

Re/place

会期:2018/05/19~2018/05/20

京都市立芸術大学 芸大ギャラリー[京都府]

京都大学吉田キャンパスの石垣に立て掛けられた「立て看板」(通称タテカン)に対し、大学側が規制を強め、5月13日に撤去されたことが議論の波紋を呼んでいる。立て看板は学生運動が盛んだった1960年代から設置され始め、政治的な主張のアピールのほか、サークルや学生寮の勧誘、演奏会やイベントの告知など、学生がさまざまな声を発信する媒体として根付いていた。しかし、京都市は2017年、屋外広告物を規制する景観条例に反するとして、大学に文書で指導。これを受けて大学側は、承認を受けた団体しか学内の指定場所に立て看板を設置できないとする規定を作成し、今年5月から運用を始め、規定に従わない看板を撤去した。抗議する学生らと大学側の攻防はその後も続いている。

この京都大学による立て看板撤去に対し、京都市立芸術大学の学生有志が美術の側から反応し、学内ギャラリーで「Re/place」展を開催した。それぞれの部やサークル、看板の制作者から立て看板を借り受け、ギャラリー内に展示した。展示された立て看板は、新入部員の勧誘やイベント告知など従来の役割に加え、「立て看板撤去」に対する抗議も多数含まれている。

ここで、展覧会タイトルの「Replace」(置き換える)は示唆的だ。それは、京都大学から京都市立芸術大学へという物理的な場所の移動に加え、路上からギャラリー空間へというコンテクストの置き換えも二重に内包する。視覚的制度であるホワイトキューブへの移動、とりわけ路上空間では存在しなかった「キャプション」がそれぞれの立て看板に付されていたことの意味は大きい。タイトル、制作者、素材を明記する「キャプション」の付記により、元々発信するメッセージに加え、「これらは表現物である(表現物としてここにある)」というメタメッセージが差し出されるからだ。

表現物への規制に対し、「アーティスト」ならば、どう規制の網の目を潜り抜け、制度の虚をつき、表現として成立させるかが問われる。この点で興味深く、展示のなかで異彩を放っていたのが、撤去後の石垣の写真に「透明な立て看板」とキャプションを付けた1点である。これは、2方向へ向けた想像力の回復の試みとして読まれるべきだろう。ここに「透明な立て看板」を立てる抵抗の意思が確固として存在すること。そして、一見「何もない場所」には、目に見えない規制と排除の力が支配的に充満しており、その力が透明化し常態化していることへの警鐘である。 本展は、「立て看板撤去」という(現実にはたらいた)移動の暴力性を一方では想起させつつ、大学側の「管理体制の強化」や表現の規制に対する異議申し立てとして、芸大生が美術の側から声を上げたことの意義は大きい。

会場風景

会場風景

2018/05/19(土)(高嶋慈)

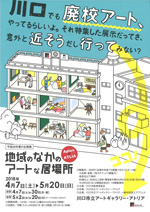

地域のなかのアートな居場所 Aplus×ATLIA

会期:2018/04/07~2018/05/20

川口市立アートギャラリー・アトリア[埼玉県]

川口市内の旧芝園中学校の校舎を共同スタジオとして借りているアーティストたちの作品展。今回は後期の展示で16人出品しているから、全体で30人規模の大所帯だ。ま、そのうち2、3人活躍する人が出てくればいいほうだろう。いまのところ期待が持てるのは、窓ガラスや鏡に風景をプリントする鈴木のぞみと、大理石模様を克明に描く石黒昭くらいか。

こうしたスタジオのシェアやアーティストの支援活動を行っているのが、「アプリュス(A+)」という、アーティストによるNPO。今日は「アートな出会いとその先へ」と題して、アプリュス代表の柳原絵夢とスタジオアーティスト、ゲストとしてBankART代表の池田修らが参加するトークが行われた。柳原氏によれば、こうした活動を始めたきっかけは、予備校で教わった講師がいまや伝説の「スタジオ食堂」にいたからだという(だれだ?)。なるほど、それでアーティストたちに単にスタジオで制作するだけでなく、オープンスタジオやワークショップを通して地元の人たちと交流したり、地域活動に参加することを求めているのか。それに対して池田氏は、アーティストにとって重要なのは作品づくりで、地域活動に引っぱられすぎないようにと助言。これはまったく同意見で、作品をつくるためにスタジオを借りたのに、いつのまにか社会活動家になっていたとしたら本末転倒というものだ。

その後、バスで芝園スタジオを見学。アトリアからはけっこう遠いが、最寄りの蕨駅からすぐなので足の便は悪くない。校舎だったので教室がスタジオとして使えるし、教室ごとに水道もあるので便利。絵画、彫刻、陶芸、木工など入居アーティストのやっていることは多彩だが、窯や工具を貸し借りできるのはこうした共同スタジオの最大の利点だ。横浜より都心に近いのに、家賃はずっと安い。これはいい。

2018/05/19(村田真)

内藤正敏「異界出現」

会期:2018/05/12~2018/07/16

東京都写真美術館[東京都]

内藤正敏が早稲田大学理工学部出身で応用化学を専攻し、倉敷レイヨン(現・クラレ)の研究室に一時勤めていたというのは、あまり知られていないのではないだろうか。彼の初期作品は、その関係もあって、高分子物質(ハイポリマー)の化学反応を利用して、SF的なイメージを創り上げたものだった。今回の全186点という回顧展の冒頭には、《黒い太陽》(1959)、《トキドロレン》(1962~63)、《白色矮星》(1963)といった、奇妙にユーモラスな怪物めいた生き物が跳梁する作品群が展示されていた。

ところが、2年以上かけた大作《コアセルベーション》を制作中の1963年に、山形県湯殿山麓、注連寺の鉄門海上人の即身仏(ミイラ)と出会い、衝撃を受けたことで、内藤の写真家としての方向性は大きく変わっていくことになる。即身仏信仰の背景となる歴史学や民俗学を研究し始め、「東北の民間信仰」を集中的に撮影することで、いわば理科系から文科系への転身が図られることになる。以後の内藤の、「婆バクハツ!」、「東京 都市の闇を幻視する」、「遠野物語」、「神々の異界」など、異界のドキュメントというべき仕事の展開は、今回の展示でしっかりとフォローされていた。

だが、本展を通して見てあらためて強く感じたのは、むしろ一見断絶しているように見える「初期作品」とそれ以後の作品とのあいだの共通性だった。闇の奥をストロボで照射し、「もう一つの世界」を浮かび上がらせようとする試みは、化学反応によって偶然生じてくる形象を印画紙上に定着しようとする行為の延長上にあったことを実感することができた。さらに驚きつつ、感動したのは展示の最後のパートに置かれていた《聖地》(1980)と題する作品である。2カ月ほど、食事の内容を吟味して理想の「ウンコ」を放り出し、谷川の岩の上に、その黄金色に輝く塊を置いたのだという。そこには、内藤正敏という写真家の陽性のエネルギーの塊が、見事に形を取っていた。

2018/05/18(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)