artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ベルトラン・ラヴィエ Medley

会期:2018/04/19~2018/11/4

エスパス ルイ・ヴィトン 東京[東京都]

パリのルイ・ヴィトン財団から持ってきたベルトラン・ラヴィエの作品7点を公開。ラヴィエは1980-90年代に既製品を流用したアプロプリエーションアートで注目されたフランスのアーティスト。家電のような既製品を使うことからジェフ・クーンズと混同しがちだが、ジェフくんほどスキャンダラスな生臭さはなく、いい意味でも悪い意味でもフランス流に洗練された、つまりオシャレな印象がある。今回の7点はいずれもよく知られた美術作品やアーティストに関連するもの。

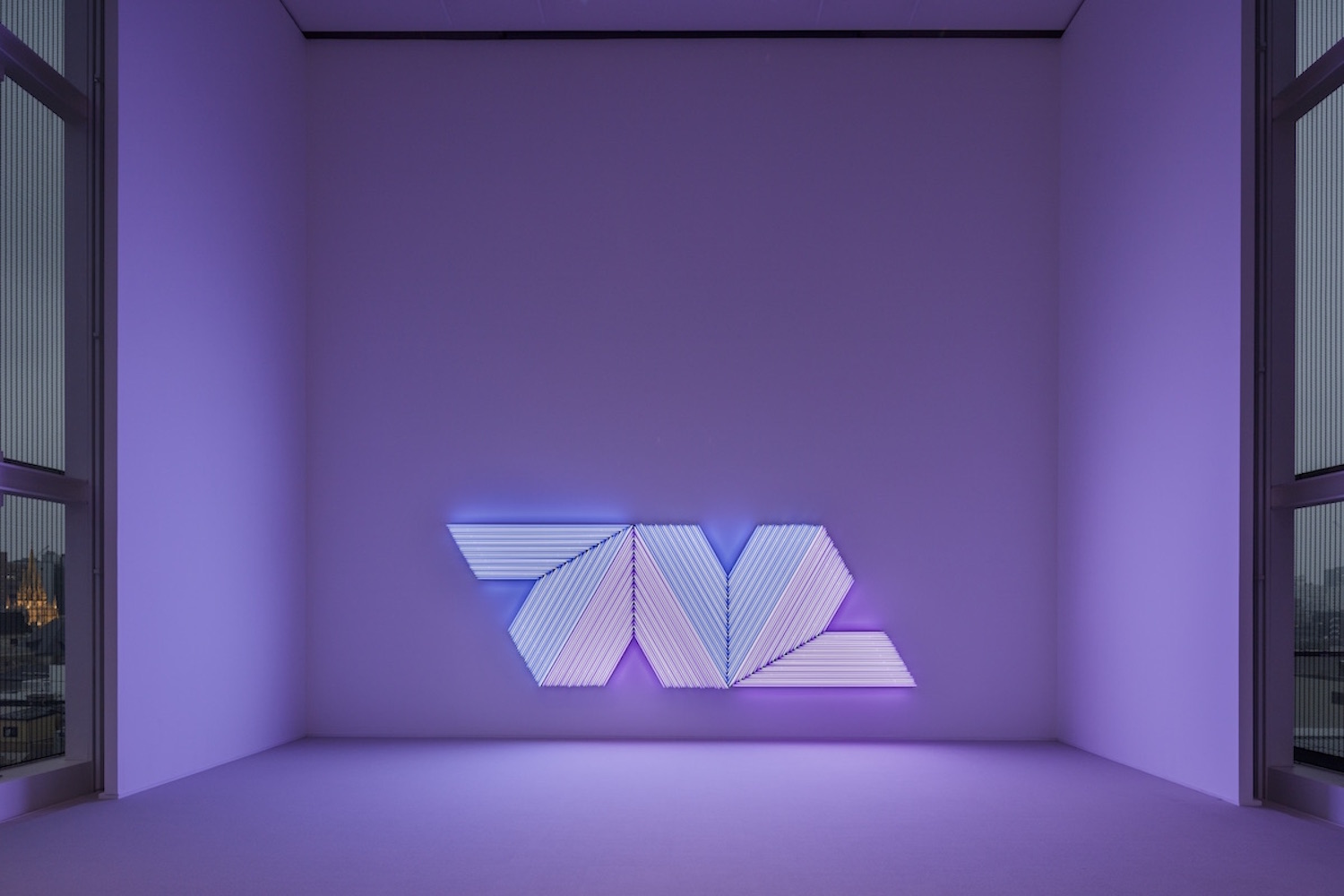

正面の壁にドーンと据えられている《エンプレス・オブ・インディアⅡ》は、フランク・ステラによるV字型を連ねた同名の絵画をネオンに置き換えたもの。ストライプがネオンで表わされているが、だからなんなんだ?

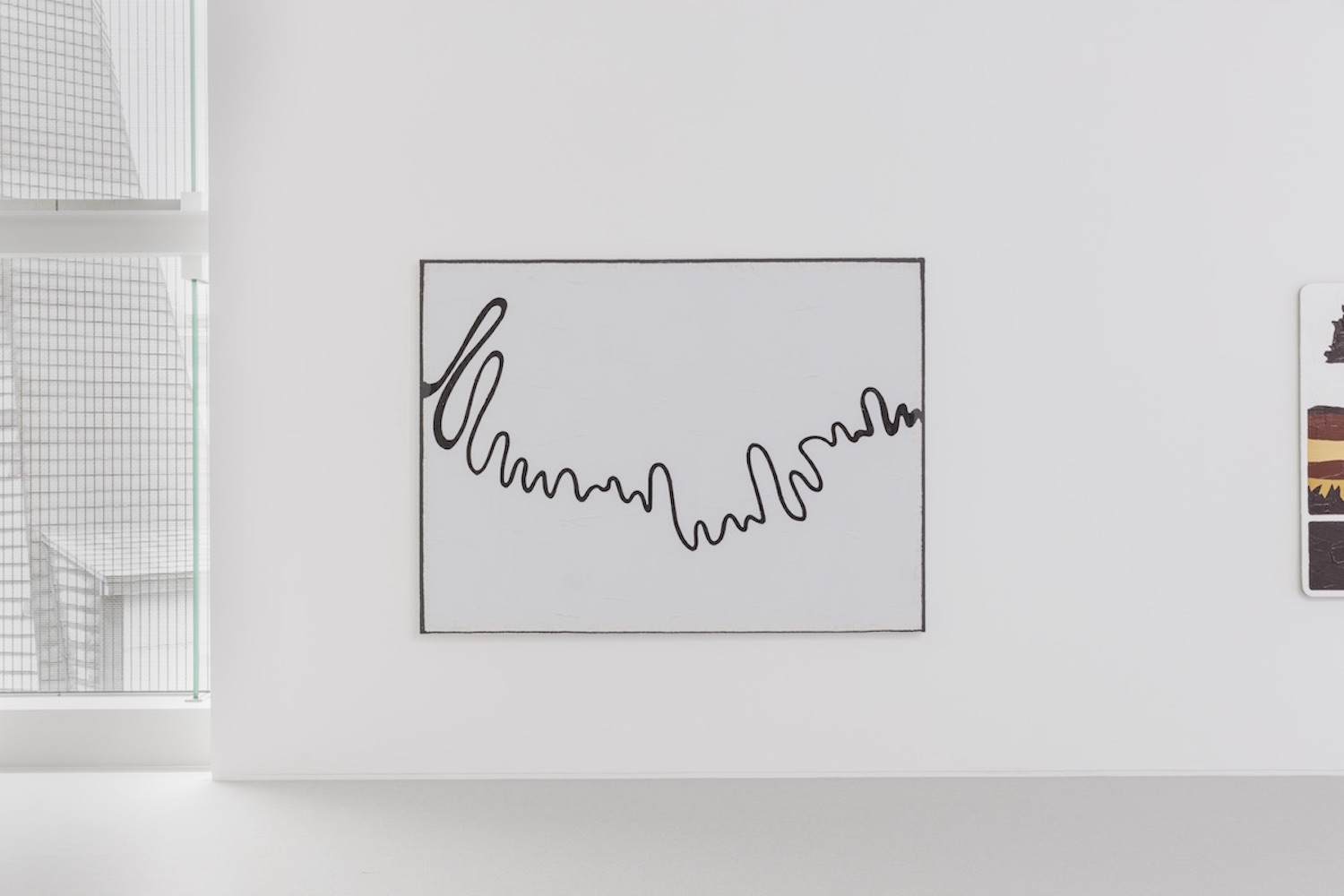

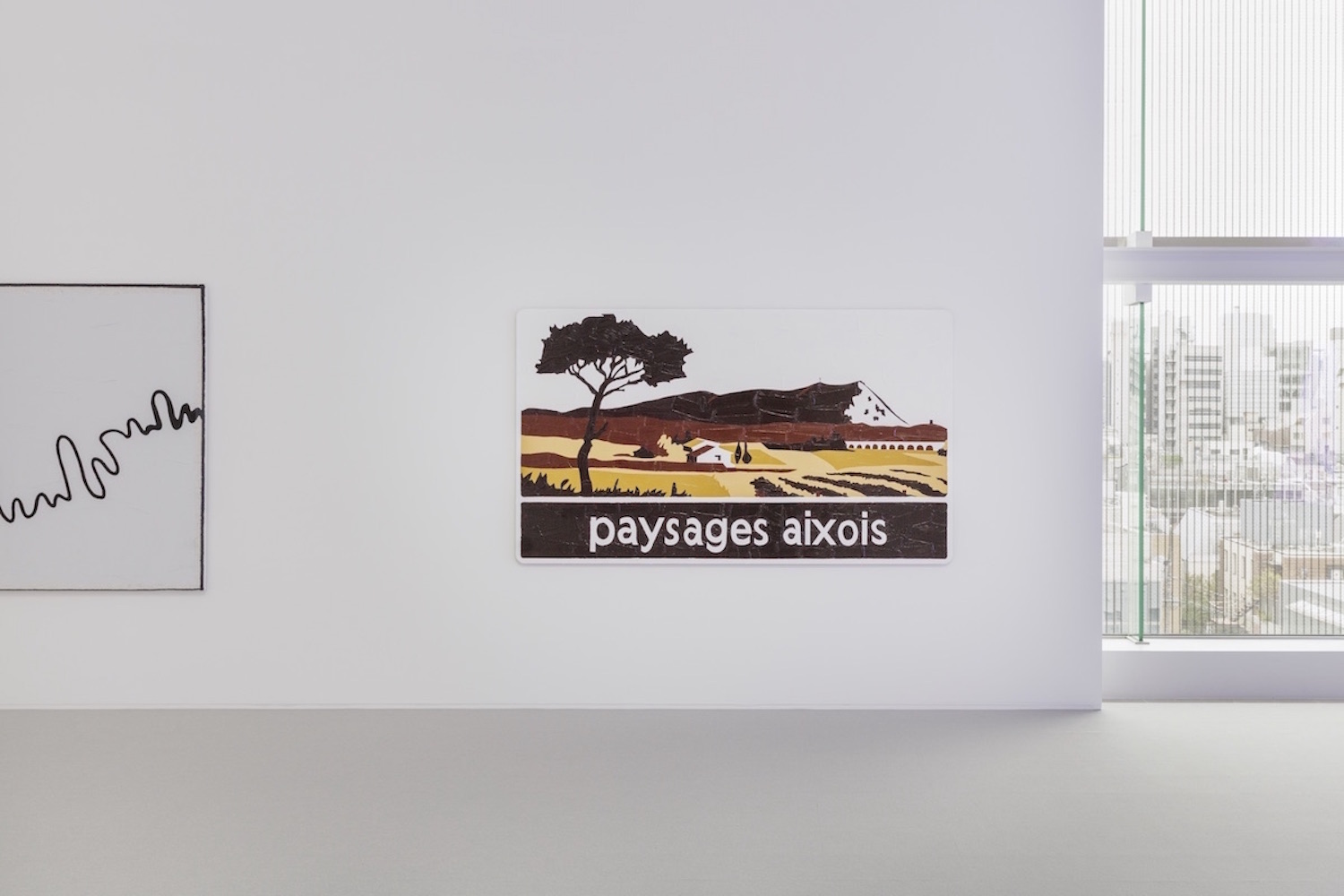

ブロンズ彫刻の《イボ》は、キュビスムなどに影響を与えたアフリカの木彫を型取りした作品。キュビスムはアフリカ彫刻をモダンアートの文脈に移し替えることで文化搾取したともいえるが、ラヴィエはさらにそれを流用して文脈を変えている。大画面に不規則な波形だけを描いた《ウォルト・ディズニー・プロダクションズ 1947-2013 No.2》は、コミック雑誌に載っていた「現代絵画」を拡大したもの。わけのわからない落書きみたいな線描こそ、漫画家や一般人が認識するモダンアートってわけだ。道路標識に上塗りした《エクスの風景》は、南仏エクスアンプロヴァンスのサント・ヴィクトワール山を描いたもの。サント・ヴィクトワール山といえばセザンヌだが、これはセザンヌとは似ても似つかない記号化された標識になっているのに、タッチだけは標識に似つかわしくない粗塗りという居心地の悪い作品。以上、年代順に4点並べてみたが、近作になるほど意味が重層化しておもしろくなっている。

EMPRESS OF INDIA II、 2005年 Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

EMPRESS OF INDIA II、 2005年 Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

ATOMIUM, DETAIL N°10、2007年 IBO、2008年 Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

WALT DISNEY PRODUCTIONS 1947-2013 N°2 2013年 Exhibition view of

Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie

Souteyrat / Louis Vuitton

PAYSAGES AIXOIS 、2014年 Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

BERTRAND LAVIER - MEDLEY Exhibition view of Espace Louis Vuitton Tokyo (2018) (c)Adagp, Paris 2018 Photo: Jeremie Souteyrat / Louis Vuitton

2018/05/05(村田真)

渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉

会期:2018/04/28~2018/06/17

熊本市現代美術館[熊本県]

〈映像演劇〉の鑑賞者は劇場に足を運ぶように美術館に足を運び、舞台上の俳優を見るように等身大の俳優の映像と対峙する。背景が欠落した映像は、それゆえどこか別の場所にいる俳優を映したものとしてではなく、俳優の分身を観賞者のいるその場所に存在させるものとして機能する。鑑賞者は厚みを持たない映像としての俳優の分身と、しかし確かに空間を共有することになる。この両義性が〈映像演劇〉の特徴のひとつだろう。

《第四の壁》はそのタイトルからして象徴的だ。「第四の壁」という言葉は大まかには演劇において舞台上と客席との間に存在すると仮定される壁を指す。観客はその壁を透かすかたちで舞台上で展開する物語を覗き見ているというわけだ。

《第四の壁》はアーチ状の枠の中に投影される映像演劇作品。男が登場すると、ここは門で、侵入者がやってくるのを阻止しようとする芝居をこれから上演するのだと言う。さらに二人の男が登場し三人は門を塞ぐかたちで土嚢を積み始める。無駄口やそれに対する叱責を挟みつつ、ところどころでこれがどのような芝居であるかが改めて説明されるが、あるときスタスタと女が登場すると、ハート型に切り抜かれた紙や風船でアーチを飾り付け始める。土嚢の作業と並行して進む飾り付け。やがてアーチの上部にはwelcomeの文字が──。

《第四の壁》

《第四の壁》

[撮影:宮井正樹/提供:熊本市現代美術館]

土嚢と風船は一見したところ拒絶と歓待の両極を示しているように思えるが、事態はそう単純ではない。向こう側とこちら側を隔てるはずの第四の壁は男の観客への呼びかけによってはじめから壊されており、一方で「そこ」が土嚢を積み上げるまでもなく壁であることは自明だ。観客だろうが侵入者だろうが、壁の中へと入っていくことはできない。にもかかわらず、そこは門だと宣言され、向こう側への一歩が可能性として示される。

作品ごとに形を変える問いを通して、観客は自らの立ち位置を測り続けることになる。その移動がやがて、境界のあり方を変えていく。

《働き者ではないっぽい3人のポートレート》

《働き者ではないっぽい3人のポートレート》

[撮影:宮井正樹/提供:熊本市現代美術館]

《The Fiction Over the Curtains》

《The Fiction Over the Curtains》

[撮影:宮井正樹/提供:熊本市現代美術館]

《A Man on the Door》

《A Man on the Door》

[撮影:宮井正樹/提供:熊本市現代美術館]

公式サイト:https://www.camk.jp/exhibition/chelfitsch/

2018/05/01(山﨑健太)

小林マコト「東京鋭角地」

会期:2018/04/25~2018/05/01

銀座ニコンサロン[東京都]

面白い目のつけどころの作品だった。1953年、長野県松本市生まれで、東京在住の小林マコトが撮影し続けているのは、「鋭角地」に建つビルである。「鋭角地」という言葉が小林の造語かどうかは知らないが、じつに的を射たネーミングだと思う。日本の都市の土地事情によって、二股に分かれた道と道の間の細長い空間に建てられた横幅のない建築物は、どこにでも目にすることができる。だが、小林に言わせれば、「東京の場合は地価が高いためか、その角のギリギリまで使って建物を造るケースが他の地域より多い」のだという。展覧会場には、それらを撮影した写真、62点が並んでいた。

小林の撮影・プリントのスタイルは、実直で衒いがないもので、デジタル一眼レフカメラに21ミリのレンズを装着し、あくまでもシャープなピントで、きっちりと建物の細部まで撮影し、真四角にトリミングして展示している。壁ごとにレイアウトを変え、大小の写真を飽きずに見させる工夫も破綻がない。また、会場には全部で600カ所以上におよぶという撮影場所を、赤丸で表示した地図も掲げられていて、それを見ると「鋭角地の建物」が山手通り、環状7号線、中央線沿線などに集中しているのがわかる。つまり、それらの建物の分布が、そのまま東京という空間の特質、構造を指し示しているということだ。

今回の展示はとてもうまくいっていたと思うが、撮り方や被写体の幅が、やや狭すぎるようにも思う。より広がりのある「写真による都市論」に発展していきそうなテーマなので、もっと多様な視点、方法論で撮影していく必要があるのではないだろうか。なお展覧会にあわせてPlace Mから同名の写真集が刊行された。本展は会期終了後、大阪ニコンサロン(5月31日~6月6日)に巡回する。

2018/04/30(月)(飯沢耕太郎)

梁丞佑「人」

会期:2018/04/16~2018/06/10

写大ギャラリー[東京都]

昨年「新宿迷子」で第36回土門拳賞を受賞した梁丞佑(ヤン・スンウー)は、1996年に韓国から来日し、2000~06年に東京工芸大学芸術学部写真学科、および同大学大学院で学んだ。今回、母校の写大ギャラリーで開催された個展には、在学中に同大学の在校生、卒業生(卒業後12年以内)を対象とするフォックス・タルボット賞を受賞した「無国籍地帯」(1998~2000)と、その後撮り続けてきた「人」(2002~2017)のシリーズから、計69点が出品されていた。

新宿・歌舞伎町界隈にカメラを向けた「無国籍地帯」、横浜のドヤ街、寿町の住人たちを粘り強く撮影した「人」の両方とも、いまや古風とすら言える直球勝負の路上スナップ写真である。モノクロームへのこだわりも徹底している。だが、けっして古臭い感じがしないのは、梁の眼差しが人や街の生命力の根源に真っ直ぐに向けられ、その本質をしっかりと掴み取っているからだろう。傷、空洞、ささくれが目につく光景を写し取っていくアプローチにまったく迷いがないことが、写真から気持ちよく伝わってくる。

香港出身のERICもそうなのだが、アジア出身で、日本で活動する写真家たちのほうが、日本社会の光と闇を丸ごと鷲づかみにするような作風を身につけているのは驚くべきことだ。だが逆に日本の写真家たちのなかにも、これくらいの厚みと強度のある路上スナップの撮り手があらわれてきてほしいものだ。

2018/04/30(月)(飯沢耕太郎)

須田一政『日常の断片』

発行所:青幻舎

発行日:2018/04/13

「日常の断片」は須田一政が1983年から84年にかけて『日本カメラ』に5回にわたって不定期連載したシリーズである。それまで、35ミリフィルムによるカラー作品は発表したことがあったが、中判カメラを使って本格的にカラー写真に取り組んだのはこのシリーズが初めてだった。須田といえば、1976年に日本写真協会新人賞を受賞した代表作の「風姿花伝」のように、ぬめりを帯びたモノクローム作品を思い浮かべることが多いので、当時かなりの衝撃を受けたことを思い出す。

あらためて写真集として刊行された「日常の断片」を見ると、街中の“色”に反応する彼のアンテナが、モノクロームとはやや異なった指向性を持っているのではないかと感じる。被写体そのものはモノクロームとほとんど変わりないのだが、「日常」という得体の知れない怪物の生々しい存在感が、よりヴィヴィッドに、あたかも色つきの悪夢のように見る者に迫ってくるのだ。そこに写っているヒトやモノや出来事は、普段のタナトス的なあり方ではなく、むしろエロスを強烈に発散しているように思える。それを象徴するのが、彼が執拗にカメラを向けている赤い色の被写体ではないだろうか。

今回の写真集には、「日常の断片」だけでなく、1993~95年に制作・発表されたポラロイド作品(カラー)もおさめられている。「光の挑発」、「Elegy」、「NORMAL LIFE」、「SPOT」の4作品だが、そのうち「SPOT」だけが、ほかの作品とは「少々趣を異にしている」のだという。須田は、1980年代の半ばに「三面記事にひっそりと載せられるような事件」に興味を抱き、それらの記事をスクラップしていた。「SPOT」は、その「事件現場」に出かけて、「ポラロイドのピンホール」で撮影した写真群だ。それらを見ていると、次第に背筋が寒くなってくる。「事件現場」に残滓のように漂う禍々しい気配が、ぼんやりとした画像からじわじわと滲み出てくるように感じるのだ。

2018/04/29(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)