artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

プーシキン美術館展—旅するフランス風景画

会期:2018/04/14~2018/07/08

東京都美術館[東京都]

モスクワのプーシキン美術館からフランスの風景画を選んだ展示。17世紀のクロード・ロランによる理想的風景画から始まるが、奇妙なのは、ここに描かれるエウロペの掠奪やルイ14世やナミュール包囲戦といった主題が、いずれも画面の下方に集中し、上半分は空と樹木と地平線しか描かれてないこと。なんで主題をもっと大きく描かないのか、そんなに空が好きなのか、不思議でならない。まあそれはいいとして、19世紀なかばまで風景といえば田舎だけだったが(都市自体がほとんどなかった)、世紀の後半になると印象派をはじめとする画家たちが都市を描き始める。そしておもしろいことに、都市風景になると画面の上までびっしり描くようになるのだ。これは建物の上からながめた仰角の構図が増えたことも関係しているのかもしれない。

ここで注目すべきはモネやルノワールといった有名どころではなく、ルイジ・ロワール、ジャン・フランソワ・ラファエリ、ジャン・ベロー、ピエール・カリエ・ベルーズ、エドゥアール・レオン・コルテスといったあまり紹介されたことのない画家たちだ。うまさでいえばモネやルノワールより上かもしれないが、ハンパに印象派的な外光表現を採り入れているため、アカデミックな素養と印象派の画法が混淆して折衷的に見えてしまう。でもそんなモダニズム的先入観を排して見れば十分に魅力的だ。

その後、本展の目玉であるモネの《草上の昼食》をはじめ、セザンヌ、マティス、ピカソ、ゴーガン、ルソーなどが続くが、目が釘づけになったのは、セザンヌ最晩年の作品《サント・ヴィクトワール山、レ・ローヴからの眺め》。山と大地と空と木が照応し、ほとんど抽象画のように溶け合っている。これはすごいなあ。あとは、50歳のときに宝くじで大金を手にして絵画制作に専念したというアルマン・ギヨマンとか、ゴッホそっくりの画風から始めたルイ・ヴァルタなど、有名ではないけど興味深い画家たちも出ている。ロシアの美術館にはまだまだ発見が多い。

2018/04/13(村田真)

ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画

会期:2018/04/14~2018/08/26

DIC川村記念美術館[千葉県]

ブリジット・ライリー、なつかしいなあ。単純だけど、パステルカラーの波形のパターンはけっこう好きだった。日本では70年代にヴィクトル・ヴァザルリらとともに、オプアート(錯視芸術)の代表的作家として話題になったが、やがて新表現主義が台頭して消息が途絶え、以来40年近く忘れられていた。その個展が日本で開かれると聞いて驚いた。まず、彼女がまだ生きていたことに。そして、ずーっとオプアートを継続させていたことに。しかもそれを、忘れっぽいはずの日本の美術館が持ってきたことに。

ライリーは1931年生まれだからもう87歳。展覧会は1961年制作のモノクロの錯視的な抽象画に始まり、60年代なかばにカラフルな波形のオプアートを確立していく過程が見てとれる。このころの作品は凝視していると本当に目も身体も揺らいでくる。いちばん揺らいだのは1967年の《大滝2》で、見ているうちに目がくらんでくる。70-80年代には直線(ストライプ)による構成が増え、絵画としては洗練されてくるが、波形ほど揺らがない。ちなみに揺らぎは画面のサイズと色彩の組み合わせによって異なるようだ。ここ20年くらいはストライプの幅が広がった直線と曲線の組み合わせとなり、また壁に直接描くウォールペインティングも試みている。今回は幅4メートルを超す《ラジャスタン》という壁画を披露。といっても描いたのは本人ではなくアシスタントだが(実は60年代からアシスタントに描かせているらしい)、80歳を過ぎてもなお新作に意欲を見せる姿勢は見習いたいものだ。

2018/04/13(村田真)

創刊記念『國華』130周年・朝日新聞140周年 名作誕生—つながる日本美術

会期:2018/04/13~2018/05/27

東京国立博物館[東京都]

東近の「横山大観展」に続いて東博の「名作誕生」内覧会へ。サブタイトルどおり「つながる日本美術」だ。それにしても会期がまったく同じで、会場もどちらも国立の施設。主催は前者が日経と毎日の相乗り、後者が朝日系列と異なるが、なにか申し合わせでもあったのか。「名作誕生」の頭には「創刊記念『國華』130周年・朝日新聞140周年」と冠してある。『國華』とは大日本帝国憲法が公布された1889年、同じ年に東京美術学校(東京藝大の前身)を開校した岡倉天心らによって創刊された日本美術専門誌。現在は朝日新聞社が発行しており、現役の美術雑誌では世界最古ともいわれ、値段も5千円(特別号は7千円)+税と高い。

そんな『國華』の編集委員と東博の研究員によって構成された展覧会、というと退屈に聞こえるかもしれない。たしかに退屈だ、とくに似たような仏像や仏画がズラリと並ぶ第1章「祈りをつなぐ」は。ところが第2章になると、雪舟と中国絵画、宗達と鎌倉絵巻、若冲と狩野探幽などを比べて、模倣・転写・再利用の作例を暴き出している。こうした巨匠たちのサンプリングやリミックスは、専門家筋には常識でも素人衆にとってはとても新鮮だ。まあそんな難しい話は抜きにしても、雪舟の《四季花鳥図屏風》、若冲の《仙人掌群鶏図屏風》、等伯の《松林図屏風》、あるいは《風俗図屏風(彦根屏風)》や《誰が袖美人図屏風》など、国宝・重文級の作品が見られるだけでも価値はある。最後に、いささか唐突ながら、岸田劉生の《野童女》が伝顔輝《寒山拾得図》と、《道路と土手と塀(切通之写生)》が北斎の《くだんうしがふち》などと比較展示してあり、なぜ劉生の2点だけ近代以降で出ているのか理解しにくい。たしかに劉生は日本の古美術にも精通していたが、古典とのつながりをいうならそれこそ大観を持ってくればよかったのに。そこはいろいろ大人の事情があったのだろう。

2018/04/12(村田真)

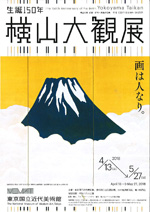

生誕150年 横山大観展

会期:2018/04/13~2018/05/27

東京国立近代美術館[東京都]

横山大観といえば近代日本を代表する画家であり、国民画家といっていい。なんてったって明治元年の生まれだから、近代日本の申し子みたいなもの。明治、大正、昭和の前半まで日本の近代とともに歩み、日本画という形式を確立させた功績は大きい。展覧会の構成も「明治」「大正」「昭和」と単純明快な分け方だ。絵そのものもわかりやすい。たまに《屈原》のような、逆風に立たされた師匠・岡倉天心の苦しい心を暗示したような「読む絵」もあるが、あとは富士にしろ桜にしろ四季の風景にしろ、見たまんま、なんの裏もない。

驚いたのは、76年ぶりにハレー彗星が地球に近づいたときにしっかり《彗星》を描いていること。また外国に行けば、ナイアガラの滝や万里の長城を六曲一双の金屏風に仕立ててもいる。グローバルというより節操がないのかもしれない。これは芸術家にとって重要な気質だ。全長40メートルを超す《生々流転》などは、長大さで目を引こうというスタンドプレイだろう。その最たるものが、戦時中の1940年に描かれた通称「海山十題」の連作だ。皇紀2600年を記念して大観が得意とする海と富士山の絵を各10点ずつ制作し、それぞれ日本橋の三越と高島屋で展示即売。その売り上げ金50万円で4機の戦闘機を購入し、海軍と陸軍に2機ずつ献納したというのだ。当時は戦闘機など消耗品だから(乗組員はさらに消耗品だった)それで戦況が変わったということはないけれど、大観の行為は戦時下における芸術家の模範的役割を示すと同時に、国民に対する愛国精神のアピールにもなったはず。今回はそのうち7点が出ている。まあ残された作品より、近代日本の広告塔としての役割のほうが大きかった画家ではないかと思った。

2018/04/12(村田真)

ライアン・マッギンレー「MY NY」

会期:2018/04/06~2018/05/19

小山登美夫ギャラリー[東京都]

ライアン・マッギンレーは2003年に、25歳でニューヨークのホイットニー美術館で個展「The Kids Are All Right」を開催した。その伝説的な展覧会が、2017年にデンバー現代美術館で再現され、同名の写真集がSkira Rizzoli Publicationsから刊行された。今回の小山登美夫ギャラリーでの展示は、そのなかから約10点を選んで再構成したものである。あわせて、彼が当時使っていたポラロイドカメラや、ヤシカのコンパクトカメラも展示してあった。

ニュージャージーからニューヨークに出てきた1996年以来、マッギンレーは「身近なボヘミアン的な環境」で出会った人物たち`を、取り憑かれたように撮影し続けていた。一晩でフィルム20~40ロールを撮ることもあったという。そんな撮ることの歓びと恍惚、逆にそのことがオブセッションとなっていくことへの不安や苦痛とが、この時期の彼の写真には両方とも刻みつけられている。

マッギンレーは、ホイットニー美術館の個展の大成功で一躍アート界の寵児となり、その後コンスタントに力作、意欲作を発表していった。だが、「The Kids Are All Right」に脈打っている切迫した感情は、それ以後の作品では次第に失われていったように見える。今回展示された、血と精液の匂いがするスナップ写真やポートレート(セルフポートレートを含む)を、脱色して小綺麗にすることで、写真の世界を生き延びていったわけだ。それを頭ごなしに否定する必要はないだろう。だが、今回展示された作品を見ると、別な選択肢もあったのではないかとも思ってしまう。

2018/04/11(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)