artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

宇佐美雅浩「Mandala-la in Cyprus」

会期:2018/02/21~2018/03/24

Mizuma Art Gallery[東京都]

2015年にMizuma Art Galleryで開催された個展で、はじめて「Manda-la」シリーズを展示して衝撃を与えた宇佐美雅浩が、さらにヴァージョン・アップした展覧会を開催した。今回、彼が1年余りの時間をかけて撮影したのは、地中海のキプロス島である。ギリシャ正教徒であるギリシャ系キプロス人と、イスラム教徒であるトルコ系キプロス人とが、緩衝地帯(グリーンライン)を挟んで同居するキプロス島は、ある意味、現代社会の縮図ともいえる場所だ。宇佐美は、その複雑で緊張感を孕んだ島の歴史を踏まえて、住人たちをある場所に活人画のように配置し、パフォーマンスを演じさせて撮影するという手法で作品を制作した。

例えば、大作の「マンダラ・イン・キプロス」(2017)では、画面の中央にドラム缶を並べて「グリーンライン」を表現し、黒と白の同じ衣装を身につけ、それぞれの祈りのポーズをとるギリシャ正教徒とイスラム教徒たちに、その両側に並んでもらった。画面の手前には少女たちがいて、彼女たちと花で作られたキプロスの地図に、迷彩服姿の兵士たちが銃を向けている。そんな入り組んだ構図の写真を、デジタル合成ではなく4×5インチサイズの大判カメラで「一発撮り」していくというのだから驚くしかない。一つひとつの作品に傾注されたエネルギーを考えると、気が遠くなるような作業である。それを現在も政治・軍事情勢が不安定なキプロス島で、通訳を介しながらやり遂げたことには大きな意義があると思う。

どちらかといえば、政治的なテーマが敬遠されがちな日本の写真・現代美術の世界で、このような作品をつくり続けることの難しさは、痛いほどよくわかる。しかも、宇佐美の作品は単なる絵解きで終わることなく、視覚的なエンターテインメントとしての強度もしっかりと保ち続けている。そこに彼のアーティストとしての真骨頂があるのではないだろうか。

2018/03/13(火)(飯沢耕太郎)

《サンフランシスコ近代美術館》《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》

[アメリカ、サンフランシスコ]

サンフランシスコで現代アートを紹介する2つの美術館を訪れた。

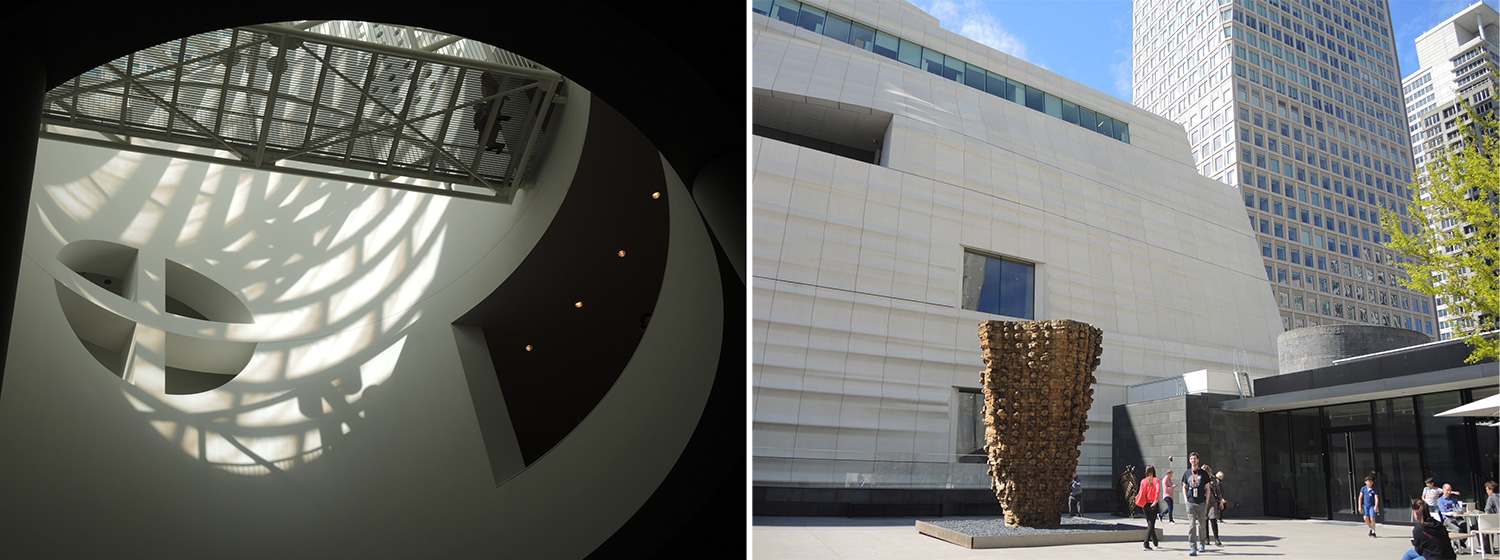

《サンフランシスコ近代美術館(SFMoMA)》は、斜めにカットした中央のシリンダーが象徴的な空間を演出するマリオ・ボッタのクラシックな空間に対し、敷地に余裕がない状況で、背後に増床した細長い部分はスノヘッタによるものであり、現代美術のために展示空間を最大化しつつ、端部の動線エリアと波打つファサードに建築的な表現を集中させている。各フロアの展示内容は多様であり、想像以上に充実していた。例えば、カリフォルニアのデザイン(イームズ夫妻や各種のプロダクトなど)、1960年代以降のドイツ美術(リヒターやアンゼルム・キーファーなど)、同館が得意とするアメリカのポップ・アートやミニマル・アート(オルデンバーグやソル・ルウィット)、巨大な画面による映像作品《Sublime Seas》、ルイーズ・ブルジョワによる大小のスパイダー群、ジム・キャンベルによる仮想の斜面インスタレーション、屋外彫刻(ロバート・インディアナやアレクサンダー・カルダーなど)、1階に挿入されたリチャード・セラなどである。特にロバート・ラウシェンバーグの企画は、彼が試みた多分野のコラボレーションの事例も紹介しており、興味深い。

一方で《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》は、ディラー+スコフィディオが鋸屋根の印刷工場をリノベーションしたものである。ダニエル・リベスキンドによるサンフランシスコの《ユダヤ現代美術館》のような異物挿入型だが、鋭角的なデザインではなく、曲面的に包む銀色のボリュームが白い躯体を貫通し、内部は複層にわたって細い裂け目が走る。赤い階段室も刺激的だった。1階は鋸屋根の下にサンフラシスコのアーティスト(昔の映像系が面白い)、吹き抜けに巨大な壁画、通路にコミュニティ・アートのほか、中国・明代の絵画、地下ではチベット仏教美術、テレサ・ハッキョン・チャの文字を使うアート、西洋絵画における苦痛のイメージの企画展示を開催していた。コンパクトながら多領域をカバーしており、大学の底力を感じさせる。

《サンフランシスコ近代美術館(SFMoMA)》、手前がマリオ・ボッタ設計、背後はスノヘッタによる拡張部分

左=マリオ・ボッタによる設計部分 右=スノヘッタ設計による拡張部分

左=マリオ・ボッタによる設計部分 右=スノヘッタ設計による拡張部分

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》内観

2018/03/12(金)(五十嵐太郎)

塩竈フォトフェスティバル2018

会期:2018/03/07~2018/03/18

塩竈市杉村惇美術館ほか[宮城県]

平間至を実行委員長として隔年で開催されている塩竈フォトフェスティバル。6回目になる今回は、東日本大震災から7年目にあたる3月11日を中心に、塩竈市内のスペースで、展覧会やポートフォリオレビューなどの催しが開催された。

今回のテーマである「自己と他者」に沿うように、塩竈市杉村惇美術館で開催されたのが、「牛腸茂雄 まなざしの交錯」展である。牛腸の「日々」、「SELF AND OTHERS」、「幼年の『

ほかにも、亀井邸では菱田雄介、横山大介、喜多村みか+渡邊有紀による「あなた/わたし」展が、ビルドスペースでは前回のポートフォリオレビューでグランプリを受賞した北田瑞絵の「一枚皮だからな、我々は。」展が開催されるなど、「自己と他者」というテーマ設定をしっかりと踏まえたいい展示を見ることができた。けっして派手ではないが、地に足がついた写真フェスティバルが、東北の地に根付きつつあるのは素晴らしいことだと思う。

2018/03/11(日)(飯沢耕太郎)

ALLNIGHT HAPS 2017後期「接触の運用」#4 柳瀬安里

会期:2018/03/06~2018/03/26

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)[京都府]

国会議事堂周辺の安保反対デモに集った群衆の中を歩きながら地面に線を引いていく《線を引く(複雑かつ曖昧な世界と出会うための実践)》。沖縄、高江のヘリパット建設工事のゲート前を、エルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を暗唱しながら歩く《光のない。》。柳瀬安里はこれまで、「わたし(たち)/あなた(たち)」の境界確定がなされる現場へ赴き、身体パフォーマンスとして介入することで、境界線を揺るがせ、輻輳させ、境界確定の場にはたらく力学を鋭く浮かび上がらせてきた。

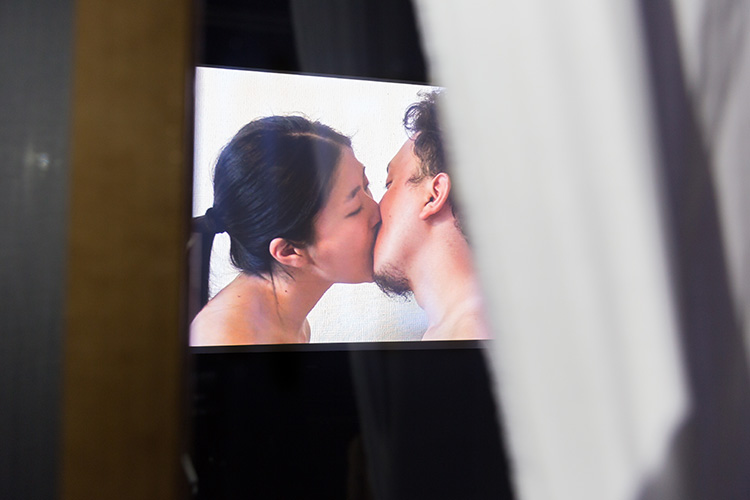

「ALLNIGHT HAPS」は、年間2名の企画者による展覧会シリーズ(本展企画者は髙橋耕平)で、HAPSオフィスの1階スペースにて夜間に展示を行ない、観客は外からガラス戸越しに鑑賞する。目隠しのカーテンを上げて中を覗くと、向かい合った男女が口を激しく押し付け、キスを交わしているように見える。だが、ヘッドホンからは苦しげな喘ぎや荒い息の音が聴こえ、2人は甘い愛撫というより相手を押し倒さんばかりの勢いでもみ合っているようだ。柳瀬が今回発表した《息の交換》は、ウーライ/マリーナ・アブラモヴィッチの《Breathing In/Breathing Out》(1977)を「再演」したパフォーマンスの記録映像である。会場に設置されたテクストによれば、2014年に同作を「再演」したカップルのアーティストユニット、KIKUCHI Kazuaki + NISHI Natsumiの作品を見た際、「愛」という言葉が使われていたことが気になり、本作の制作のきっかけになったという。従って本作は、「再演」の「再演」、二重の引用とも言えるだろう。

ここで注目したいのは、「パフォーマンスの再演」をめぐる作品の帰属や署名をめぐる問題とは別の次元で、柳瀬とその協力者の男性によるこのパフォーマンスが抱え込んでしまった「オリジナル」からの逸脱、再現のレベルにおける「失敗」である。息を吐く/吸うを互いにリズミカルに同調させ、息の交換を持続させ続けるウーライとアブラモヴィッチに対し、柳瀬と協力者の男性は格闘のような行為を数十秒と持ちこたえることができない。見ていて苦しくなるのは、荒く苦しげな息遣いが音響的な圧迫感で迫ってくるからだけではない。荒い息を容赦なく柳瀬の顔に吹きかけ、目をつむったまま柳瀬を全く見ようとしない男性に対し、そんな彼を真正面から執拗に見つめ続ける柳瀬の眼差しの強さと、しかしその無言の求めが「無視」され、信頼が成り立たないまま行為だけがひたすら続行されていくことに、いたたまれなくなるからだ。

柳瀬のテクストによれば、協力者の男性は高校時代の同級生で、互いに距離を感じていた間柄だったという。行為の「失敗」は、2人の間に横たわる距離を露わにした。「カップル」「パートナー」という枠組みや「愛情に基づく信頼関係」をいったん取り払い、「息を交換する」行為だけを裸形で差し出すことで逆に見えてきたのは、「呼吸」という自己の生存のための原初的な行為が、相手の生存を脅かして奪ってしまい、それは自滅に至るということだ。

石原吉郎のエッセイ「ある<共生>の体験から」が想起される。石原は、敗戦後のシベリア抑留で強制収容所に送られた経験において、食事、作業、就寝の際、自己の生命の維持のためには、それを脅かす収容所仲間の生存が必要不可欠であり、互いの命を削り合うようなギリギリの連帯を余儀なくされたことを綴っている。そうした極限下の状況でなくとも、私たちの生は根源的に他者との<共生>を余儀なくされているのであり、柳瀬の作品はウーライとアブラモヴィッチの元々のパフォーマンスを敷衍したかたちで、その事実を突きつけてくる。

[撮影:松見拓也]

関連レビュー

柳瀬安里 個展「光のない。」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/03/11(日)(高嶋慈)

黄金町AIR2017成果展

会期:2018/03/03~2018/03/18

黄金町エリアマネジメントセンター[神奈川県]

どいつもこいつも心に響かない作品ばかりだと思っていたら、最後にいきなり心を踏みにじってくれる作品に遭遇した。マツダホーム(松田直樹+松田るみ)の《生活》だ。展示されているのは長さ50センチほどの髪の束と、濁った液体の入った1升瓶が数本。髪はるみが自室で拾い集めた自毛、灰濁色の液体は直樹がダイエットのためジョギングでかいた汗1年分12.5リットルだという。オェ! こういうみずからの排泄物を公開する露悪的な作品は珍しくないが、実際に目にすると予想以上に生理的反応を催すものだ。サイテーの作品だが、記憶にも残らない作品よりずっといい。

2018/03/09(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)