artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

寺内曜子

会期:2017/05/15~2017/06/30

慶應義塾大学アート・スペース[東京都]

「スタンディング・ポイント」と題する新シリーズの第1回は、80-90年代にロンドンで彫刻家として活動してきた寺内曜子。彼女の関心は一貫して裏と表、内と外、部分と全体といったもので、それらがときに等価になり、ときに逆転することを作品で示そうとする。例えば、黒い電話ケーブルを切り裂いてカラフルなワイヤーを取り出した《ホットライン113》。電話ケーブルはバネのように渦を巻きながら屹立し、取り出したワイヤーはだらんと地をはっている。黒くて太いチューブに内包された、色とりどりの細いワイヤー。たとえは悪いが、美人の腹を割いたら出てくる内臓を思い出させる。ちなみにタイトルの113は、NTTでは電話の故障の相談窓口の番号。

もうひとつ、《パンゲア》は紙を丸めてボール状にしたもので、表面にところどころ黒い線が見え隠れしている。背後に大きな正方形の紙が貼ってあり、4辺(縁)が黒く塗られている。ボールはこの紙を丸めたものだろう。だとするなら、表面に見え隠れする黒い線は球の内部で1本につながっていることが予想される。このように幾何学的・論理的思考に基づくコンセプチュアルな作品制作は、80年代に台頭した「ニュー・ブリティッシュ・スカルプチュア」にしばしば見られた傾向だ。特筆すべきは、多くのアーティストがその後、作品に社会性を与えたり素材を変えて商品化したりするなかで、彼女はいまだにそれをやり続けていること。まったくブレがない。これは尊敬しちゃう。話は変わるけど、なんでここはかんらん舎のアーティストばっかり扱うの? たしかにかんらん舎はブレないけどね。

2017/06/14(水)(村田真)

ルイジ・ギッリ「Works from the 1970s」

会期:2017/05/27~2017/06/24

タカ・イシイギャラリー東京[東京都]

著書『写真講義』(みすず書房、2014)の刊行によって、イタリア・スカンディーノ出身の写真家、ルイジ・ギッリ(Luigi Ghirri, 1943-1992)の名前も少しは知られるようになった。だが、依然として玄人好みの「知る人ぞ知る」の存在であることは間違いない。今回のタカ・イシイギャラリー東京での展示が、おそらく彼の仕事の、日本における最初の本格的な紹介といえるのではないだろうか。

「現実と見かけ(あるいは擬態)、実態と表象、在と不在、外界と内なる世界──こうした形而上の二元性をそれぞれ同じレベルで見つめ、その調和や多義性を探る」。展覧会の会場の紹介文にはこんなふうに書かれている。その通りで、間違いではない。だがギッリの写真は、この文章から想像されるような小難しく、哲学的、形而上学的な印象を与えるものではない。被写体はありふれた都市の日常から切り出されており、そのアプローチの仕方は軽やかで楽しげだ。彼の写真には、カメラを通じて世界を見つめることの幸福感がいつでも伴っている。今回の展示には、ポスターや写真など「現実になるイメージ」、またそれらを見つめる人々を撮影したものが多い。ギッリは写真と世界との関係のあり方を、さまざまな「眼差し」の表象物を通じて探求するのだが、そこには肩の力を抜いた柔軟な姿勢が貫かれている。見ているわれわれにも、その幸福感が伝染してくるようだ。

今回展示されている写真は、1970年代にプリントされたもので、小ぶりなだけでなく褪色もかなり進んでいる。だが、そのあえかな渋みを帯びた色調が、彼の作品世界にはむしろふさわしいように感じた。なお展覧会にあわせて、同ギャラリーから写真集『Luigi Ghirri』が刊行された。印刷された写真図版をページに貼り込んで、丁寧につくり込んでいる。

Luigi Ghirri, “Sassuolo” (Serie: Diaframma 11, 1/125 luce naturale), 1975, C-print,

image size: 15.5 x 19.2 cm © Eredi di Luigi Ghirri

2017/06/14(水)(飯沢耕太郎)

八木進「CINEMA PARFUM 子供のころ、映写室を愛したように」

会期:2017/06/09~2017/06/15

富士フイルムフォトサロン東京 スペース2[東京都]

2012年に設立された東京カメラ部は、インターネット上で展開されている写真専門の投稿サイトである。毎年、投稿作品の人気投票を行なって「10選」を選び、渋谷ヒカリエで展覧会を開催している。今回、富士フイルムフォトサロン東京で個展を開催した八木進の「CINEMA PARFUM」のシリーズは、2015年に46万点のなかから「10選」に選ばれた作品だという。つまり、SNSの仮想空間から生まれてきた写真表現を、写真展のかたちに落とし込むという、なかなか興味深い試みだった。

作品自体は、閉館が決まった「約40年前に父が建てた映画館」で、息子をモデルに撮影したフォト・ストーリーで、モノクロームの写真を中心にしっかりと組み上げられていた。映写室の独特の雰囲気がうまく活かされていて、銀塩プリントのクオリティも申し分ない。写真展としては上々の出来栄えなのだが、せっかくの東京カメラ部とフジフイルムの共同企画という意味合いはやや薄れてしまった。むしろ、SNSで見る写真のあり方を、展示にももっと積極的に取り込んでもよかったのではないだろうか。写真展の概念を壊すような展示を期待していたのだが、やや肩すかしだった。ただ、インターネットの空間から、八木のような「写真作家」が出現してくるということ自体はとても面白い。SNSの参加者と写真展の観客とのあいだの回路をどのように構築していくかが、今後の大きな課題になりそうだ。

2017/06/14(水)(飯沢耕太郎)

宇井眞紀子「アイヌ、100人のいま」

会期:2017/06/08~2017/06/14

キヤノンギャラリー銀座[東京都]

宇井眞紀子は1992年、偶然のきっかけから北海道・二風谷で仲間たちと共同生活をするアイヌ女性、アシリ・レラさんと知り合い、「子連れで」彼らの写真を撮影し始めた。それから20年以上かけて、アイヌ民族の人たちと付き合い、『アイヌときどき日本人』(社会評論社、2009)、『アイヌ、風の肖像』(新泉社、2011)などの写真集を刊行してきた。今回、キヤノンギャラリー銀座で開催された個展「アイヌ、100人のいま」の写真群も、2009年から撮り続けたという労作である。北海道だけでなく、関東周辺から九州までも足を伸ばし、丁寧にコミュニケーションをとりながらポートレートの撮影を続けている。クラウドファンディングによる出版の企画も同時に進められ、冬青社から同名の写真集が刊行された。

宇井の写真撮影は「どこで撮影したいか考えてください。服装も撮られたい服装でお願いします」と告げるところから始まるのだという。つまり、どのような写真になるのかという選択は、モデルとなる人たちにほぼ委ねられている。結果として、並んでいる写真はかなりバラバラな印象を与えるものになった。その「自然体」の雰囲気が、逆に今回の撮影プロジェクトにはふさわしいものだったのではないだろうか。同じアイヌ民族の血を引く人々といっても、彼らを取り巻く環境も、彼ら自身の「アイヌであること」へのこだわりも、大きく引き裂かれており、むしろその多様性こそが「アイヌ、100人のいま」の根幹であると思えるからだ。全体的にポジティブな、明るいトーンでまとめられた写真群には、「今一番言いたい事」というそれぞれのメッセージが添えられていた。それらもまた多種多様であり、写真と言葉とが絡み合いながら「100の物語」を織り上げている。アイヌの人たちを鏡にして、日本人のあり方を浮かび上がらせる、志の高さを感じさせるドキュメンタリーである。なお、展覧会は、キヤノンギャラリー大阪(7月13日~7月19日)、キヤノンギャラリー札幌(7月27日~8月9日)に巡回する。

2017/06/13(火)(飯沢耕太郎)

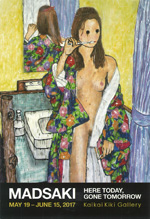

MADSAKI「HERE TODAY, GONE TOMORROW」

会期:2017/05/19~2017/06/15

Kaikai Kiki Gallery[東京都]

東京とニューヨークを拠点に活動しているMADSAKIの個展。グラフィティのスプレーで描いたタブローなど21点が展示された。モチーフは、主に彼の妻で、昭和レトロな空間のなかで鮮やかな浴衣を羽織ったヌード像が多い。奇妙な色気を感じさせる不思議な絵画である。

「奇妙」や「不思議」と言ったのは、描かれた絵肌とそれらを描いた画材とのあいだに大きな乖離があるように感じられるからだ。スプレーによるグラフィティと言えば、タギングのように、スピード感と躍動感にあふれた大胆不埒な線を連想するし、スローアップやマスターピースにしても、悪魔的なイメージが少なくない。だが彼がそのスプレーで描き出すのは、むしろ非常に精緻で繊細な線であり、たおやかな女体なのだ。黒い輪郭線はところどころで液垂れしているので、それらがスプレーで描写されていることは一目瞭然だが、にもかかわらず、畳やカーテン、壁紙などの細部に目を向けると、色と色を非常に丹念に置いていることがわかる。いずれの絵画においても顔がレゴブロックのように抽象化されているため、人体のヌードはむしろ後景に退いて見えるが、それが逆説的に、衣服や背景、空間を異常なまでの執着心で描き込んでいることを、ありありと実感させるのだ。

グラフィティの暴力性とタブローの綿密性。MADSAKIの絵画の真髄は、おそらくそのように相反する両義性を内側に抱えながら、絶妙な平衡感覚でそれらのあいだを自ら切り開いている点にある。会場には輪郭線を排除しながら色面だけで画面を構成した作品も展示されていたが、黒い輪郭線で縁取られた絵画と比べると、やや遜色があった点は否めない。過剰なまでに明るい色彩がファンシーな印象を強く醸し出しすぎていたからではない。それらがグラフィティというよりタブローの方に重心を傾けすぎていたからだ。

だが黒い輪郭線は、グラフィティという出自を指し示しているだけではない。それは私たちにとっての絵画的イメージの特性をも暗示しているのではなかったか。グラフィティが本来的に線描であることは事実だとしても、「絵画」や「美術」という概念を西洋社会から輸入することで日本近代美術が制度化される以前、私たちにとっての絵画的なイメージの大半は、そもそも線描であった。日本近代美術の端緒にドローイングからペインティングへの重心移動があったとすれば、MADSAKIのグラフィティ=タブローには、明らかに日本近代美術以前への志向性が伺える。そのような歴史への遡行性を体現しているのが、あの緻密に描きこまれた昭和レトロの空間である。スプレーで丹念に描きこまれた空間や背景は、現実的な生活空間を描写しているというより、失われてしまった美術以前のイメージを取り戻す意志の現われなのかもしれない。

2017/06/13(火)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)