artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ヴァージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』─時代を超えて生き続けるメッセージ─

会期:2017/06/01~2017/08/09

ギャラリーA4[東京都]

ヴァージニア・リー・バートン(1909-1968)の『ちいさいおうち』は、子供のころに読んで印象に残っている絵本のひとつだ。いまでも手元にある。主人公は田舎の丘の上の小さな家。季節がめぐり、月日が経っても、小さい家はそのままだったが、周囲では次第に開発が進み、田舎の町が大都市へと変貌するなか、ひとり取り残されてしまう。20世紀初頭のアメリカにおける人々や街の変化を描きつつ、普遍的な物語に仕上げた傑作だと思う。バートンは自身の家を曳家で移動させた経験からこの物語を構想したそうだ。本展は代表作である『ちいさいおうち』を中心に、ヴァージニア・リー・バートンの生涯と作品を紹介する企画。展示は絵本作品の原画やスケッチ、ダミーブック、ハートンが中心となって立ち上げた芸術集団「フォリーコーブ・デザイナーズ」によるテキスタイル作品や、リノリウム版画とその原版、長男の彫刻家・アリスティデス・デメトリアスへのインタビュー映像などで構成されている。読書コーナーには英語版と日本語版両方の絵本が揃っている。そしていちばん奥の部屋には高さ2メートルほどの「ちいさいおうち」の模型(残念ながら中には入れない)。バートン作品の日本語版の翻訳者である石井桃子氏がバートンから贈られたテキスタイルで仕立てたジャケットとワンピースもある。L字型の展示パネルは開いた絵本を模した洒落たデザイン。会場内は撮影可。子供から大人まで楽しめる、入場無料とは思えないほど充実した展覧会だ。[新川徳彦]

2017/06/13(火)(SYNK)

ナショナル・ギャラリー・シンガポール

[シンガポール]

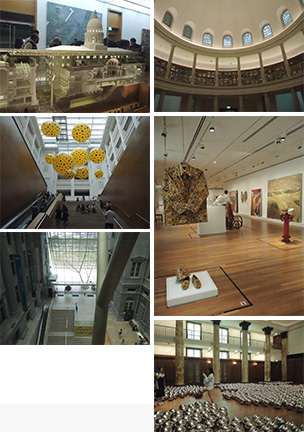

ナショナル・ギャラリーは、1930年代の旧最高裁判所と20年代の旧市庁舎をガラスの大屋根でつなぎ、地下から各展示にアクセスする巨大施設だった。草間彌生展では列柱にもドットの装飾をつけ、同時にチルドレンズ・ビエンナーレを開催していたことから、チケット売り場からものすごい行列が続く。しかし、歴史を振り返る常設展示のエリアは閑古鳥で、これは日本と同じ状況である。じつは常設の内容がとても充実しており、旧市庁舎側はシンガポール、旧最高裁側は東南アジアの近現代美術史を時代背景を踏まえて丁寧に紹介し、体系立てて整理していた。特に後者はインドネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジアなど、他国の前衛芸術運動にも焦点を当て、シンガポール主導で東南アジアの近現代美術史をまとめるぞ、という気合を感じる。

写真:左上=ナショナル・ギャラリー模型 右上から=旧最高裁判所、シンガポールの現代美術、草間彌生展

2017/06/12(月)(五十嵐太郎)

シンガポール美術館、別館 SAM at 8Qほか

[シンガポール]

新築ばかりではなく、古い建物を文化施設に変える動きも注目される。例えば、モダニズムをリノベーションしたナショナル・デザイン・センターは、建国50周年を契機に建築を含むデザインの50年史を展示しており、こうした施設は日本でも欲しいところ(日本はいまだ国立デザインミュージアムがない)。シンガポール・アート・ミュージアムも19世紀のカトリック学校をリノベーションしたもの。別館のSAM at 8Qも転用した建築であり、「imaginarium」展を開催し、爆弾をプランターに変えたBounpaul Phothyzan、Unchalee Anantawatの宙に浮く山など、学校の休み期間らしく子ども向けの現代アートを紹介していた。そして国立博物館は19世紀の古典主義である。背後に増築し、ガラスの空間でつなぐ。日本が支配していた「昭南島」時代や戦後の計画国家など、シンガポールの歴史とライフスタイルの変化をたどる。ここにはチームラボによる映像空間の展示があるのだが、ナショナルギャラリーやフューチャーワールドも手がけており、彼らはシンガポールで大人気らしい。

写真:左上から=ナショナル・デザイン・センター、デザインの50年史展、シンガポール・アート・ミュージアム、SAM at 8Q 右上から=PHOTHYZAN、「昭南島」時代の展示、国立博物館

2017/06/11(日)(五十嵐太郎)

移動する物質─ニューギニア民族資料

会期:2017/06/10~2017/07/02

京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA[京都府]

「物質」としての「移動」に着目する展覧会シリーズの第一弾。京都市立芸術大学芸術資料館は、学生の卒業作品や美術工芸に関する資料を収蔵する施設である。その中の特殊なコレクションのひとつとして、1969年に美術調査隊によって収集されたニューギニア民族資料がある。ニューギニア島北東部のセピック川流域の神像や仮面、土器を中心としたコレクションだ。本展では、「文化人類学的な資料展示」のフレームを裏切る、斬新な展示構成が行なわれた。

薄暗い会場には、木製のダクトが天井からL字型に伸び、川のせせらぎのような流水音が聴こえてくる。その周囲にライトに照らされて佇むのは、「引き出し」や「輸送用クレート」だ。観客は、引き出しを自由に開けて、中を覗いて見ることができる。その中には、キャプションが一切ないまま、祭礼的なオブジェや装飾の施された銛のようなモノだけが収められており、薄紙で包まれたままのものもある。現地での聞き取りを断片的に記したテクストや写真も添えられ、聞き取った話からは、精霊信仰が根付く一方で、西洋文化や消費社会の流入の影響が伺える。しかしそれらは束ねられて重なり合い、一部しか見えない。ここでは、名称、地域や部族、年代、素材、用途などの情報を一切与えず、かと言ってオブジェとしての造形性を審美的に眼差すよう要請するのでもなく、「引き出しを開けて見る」という期待感とともに、「モノを元の文脈から切り離し、運搬し、収集・保管する」という営みの次元それ自体を見せているのだ。

撮影:松見拓也

提供:京都市立芸術大学

さらに、2階の展示室では、床を貫いて1階から続くようにダクトが直立し、壁に取り付けられた「引き出し」を開けると、中は空っぽで、スピーカーからさまざまな音声が聴こえてくる。呪文と歌の中間のような節回しの声、笛や打楽器の掛け合いのリズム……単調な反復はトランスを誘い、ガヤガヤとした話し声や子どもの歓声といった環境音も混じる。これらの録音音声にもキャプションはなく、全ては見る者の想像に委ねられる。つまりここは、「民族資料」としてのモノの収集からは決定的にこぼれ落ちてしまう、踊りや歌といった身体化された所作や周囲の環境などの記録・採取不可能なもの、持ち出せなかったもの、失われたものについて想起を促す空間なのだ。「物質」がこちらに移動し、一方、「想像」があちらに飛ぶという、時空間の対流が起きる。

撮影:松見拓也

提供:京都市立芸術大学

祭祀や狩猟の道具といったモノは、一定の時空間的な限定を受ける「行為」の次元に属すが、収集・保管の対象となったとき、生きられた時間の持続と密度からは切断され、隔離される(これは、パフォーマンスに用いられたオブジェや残存物をどう「保存」するかという問題とも通底する)。それは単に物理的な移動ではなく、ミュージアムという制度内への質的な移動でもある。本展の展示形態は、ミュージアムの制度(元の文脈からの切断と、「遺体安置所」としての収集・保管場所)そのものを提示し、物理的な/制度内への「移動」が内包せざるをえない欠落や空白を示しながら、その間隙を補完的情報によって埋めて中立性・客観性を偽装するのではなく、生じた空白を想起のための空間へと転化していた。

ただし、とりわけ「民族資料」の場合、このように一切のキャプションなしで展示する手法には、賛否両論があるだろう。「他者の文化を知り、理解する」という文化人類学の根本的態度は、他者への不寛容と異文化の排除が進行する現在、ますます重要性を増している。一方で、本展のあり方は、散漫で「間違った」解釈や想像が産み出される危うさを引き受けつつ、「他者の文化を一方的に簒奪しない」という倫理的な振る舞いをも示しているのではないだろうか。そこに、ミュージアムの制度批判のみにとどまらない、本展の意義がある。

2017/06/10(土)(高嶋慈)

田嶋悦子展 Records of Clay and Glass

会期:2017/06/10~2017/07/30

西宮市大谷記念美術館[兵庫県]

1980年代から活躍し、国内外で高く評価されている陶オブジェ作家、田嶋悦子が、これまでの活動を振り返る個展を西宮市大谷記念美術館で行なっている。出展作品は、1987年の《Hip Islnad》から最新作《Records》(画像)までの15点。点数が少ないと思われるかもしれないが、大作やインスタレーションが多いので、けっして物足りなさは感じない。田嶋は陶とガラスを組み合わせるのが特徴。そのスタイルを確立した1990年代の《Cornucopia》シリーズも展示されていたが、筆者が注目したのは前述した2作品だ。《Hip Island》は数百のパーツを組み合わせたインスタレーションで、植物から着想したフォルムと黄、赤、金などのあざやかな色彩が大きな特徴である。1980年代の関西美術界に溢れていたバイタリティーを体現したような作品だが、これまで実見する機会がなかった。やっと出合えて嬉しい限りだ。一方《Records》は机上に陶とガラスから成る120個の作品が並んだもので、陶の表面にアジサイの葉を転写しているのが特徴である。田嶋は美術館で縄文土器の展覧会を見た際に、幼子の手足を押しつけた陶製アクセサリーを発見し、やきもので記憶を表現できることに気付いたという。ガラス部分もこれまで用いていたパート・ド・ヴェールではなく、板ガラスをカットしていたのが印象的だった。本展は、田嶋の約30年に及ぶキャリアを総括しつつ、新シリーズの門出を高らかに歌い上げたものだ。「まだまだやるぞ」という作家の声が聞こえてきそうな、気持ちのいい個展だった。

2017/06/10(土)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)