artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

鈴木のぞみ個展 Mirrors and Windows

会期:2017/05/22~2017/06/03

表参道画廊[東京都]

窓や鏡に焼きつけた写真を10点ほど展示。窓と鏡は外界を見透す、または写し出すことから、しばしば絵画や写真のたとえとして用いられてきた。鈴木はその窓と鏡に外界のイメージを定着させることで「たとえ」を固定化しようとする。窓ガラスには実際にその窓から見えた風景が焼きつけられ、手鏡にはそれを使っていた人物の顔、壁掛けの鏡には室内風景がプリントされる。窓や鏡が長年見続けてきた光景が、こうして永遠に焼きつけられたわけだ。窓ガラスの風景はニエプスの最初の写真を想起させ、鏡はダゲレオタイプの銀板を思い出させる。そして窓にも鏡にも枠(額縁)がはめられていることも偶然ではないだろう。絵画出身の作者らしい発想だ。

2017/05/31(水)(村田真)

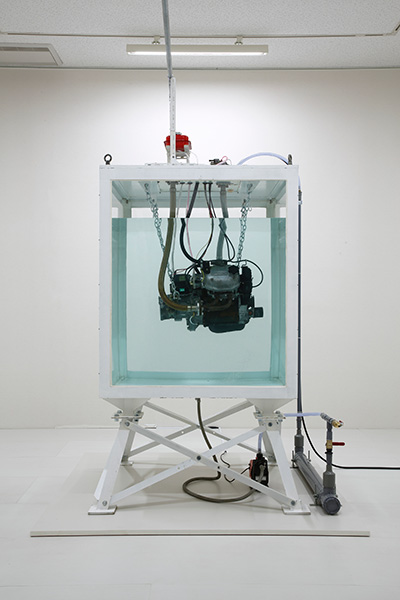

プレビュー:國府理「水中エンジン」redux

アートスペース虹[京都府]

2014年に急逝した國府理の《水中エンジン》(2012)は、國府自身が愛用していた軽トラックのエンジンを剥き出しにして巨大な水槽の中に沈め、稼働させるという作品である。動力源となる心臓=エンジンが発する熱は、水槽内で揺らめく水の対流や無数の泡を発生させるが、エネルギーに転換されることなく、水槽を満たす水によって冷却され、制御される。部品の劣化や浸水など頻発するトラブルの度に一時停止とメンテナンスを施されて稼働し続ける不安定で脆い姿は、発表の前年に起きた原発事故に対する優れたメタファーとして機能する。同時にそれは、「自律した作品の完成形」への疑義をも内包する。

國府の創作上においても、「震災後のアート」という位相においても重要なこの作品は、インディペンデント・キュレーターの遠藤水城が企画する再制作プロジェクトにおいて、國府と関わりの深いアーティストやエンジン専門のエンジニアらの協力を得て、2017年に再制作された。作業現場となった京都造形芸術大学内のULTRA FACTORYでの一般公開の後、小山市立車屋美術館での「裏声で歌へ」展に出品され、オリジナルが発表されたアートスペース虹にて5年ぶりに展示される。会期は前期と後期に分かれて異なる展示形態を取り、会期中の毎週土曜には、企画者の遠藤、再制作に携わった技術者、批評家などによるトークイベントを予定。また、クロージングイベントとして、記録映像の上映会やライブも予定されている。再制作品、記録映像、トークといった多角的な検証を通じて、《水中エンジン》が持つ今日的な意義と批評的射程に向き合う機会となるだろう。

國府理《水中エンジン》2012年/再制作(水中エンジン再制作実行委員会による・オリジナルからの部品を含む)2017年

撮影:木奥惠三

小山市立車屋美術館での展示風景

会期:

前期=2017/07/04~2017/07/16

後期=2017/07/18~2017/07/30

関連記事

プレビュー:國府理 「水中エンジン」再始動!!!|高嶋慈:artscapeレビュー

國府理 展「水中エンジン」、今村源・袴田京太朗・東島毅「Melting Zone」|中井康之:キュレーターズノート

2017/05/31(水)(高嶋慈)

澤田華「ラリーの身振り」

会期:2017/05/30~2017/06/04

KUNST ARZT[京都府]

「写真」「複製」「認知」をめぐるゲームを仕掛ける澤田華の個展。ギャラリーに入ると、古い街灯のモノクロ写真が背丈を超えるサイズに引き伸ばされ、壁のように立ち塞がっている。傍らには、元の写真が掲載された洋書を入れ子状に写した写真があり、元の写真図版を指差す手も写っている。また、その写真図版のキャプションを訳した文章も掲示される。一方、それらの横には、粗い解像度のドットで印刷された不鮮明な画像が展示されている。何か黒っぽいものの上に白っぽいものが乗っかっているように見えるが、何なのかは分からない。奥へ進むと、同じ画像がモニターに映され、「こんな形のものではないか」と推測するいろいろなパターンの輪郭線が次々と表示されていく。別のモニターでは、同じ画像にトリミング、解像度、画像サイズの差異をさまざまに施し、Google画像検索にかけた結果が次々と羅列されていく。「ハンドバッグ」「透明な石鹸の泡」といった理解可能な検索結果もあれば、「Photoshopの底なし」「コピー&ペーストの顔」など意味不明なものもあり、「正解」は分からない。そして最後に、粘土でほぼ実物大に「復元」した物体が提示されている。これは一体何だろう。一巡して戻ると、引き伸ばされた街灯の写真の中に、小さくあの「ナゾの物体」が写っているではないか。つまりこれらは、元の写真図版の中に「発見」した正体不明の物体を突き止めるべく、写真を複写し、引き伸ばし、分析と検証を加え、立体化して復元する試みなのだ。

澤田はこれまで、《Blow-up》シリーズにおいて、印刷物や画像投稿サイトの写真画像を元に、写り込んだ「正体不明の物体」を検証するため、写真を引き伸ばし(Blow-up)、形態を分析し、3次元の物体として再物質化するプロセスを作品化してきた。それは、デジタル画像の修正が当たり前となった現代において、「ノイズ」として排除される要素を救出する身振りともとれる。また、撮影時に企図された写真の「主題」「意味」の中心から外れた周縁部、些末な細部への執拗なこだわりは、バルトの言う「プンクトゥム」を想起させる。さらに、画像の細部を拡大し、執拗に分析して特定しようとする手続きとその「失敗」は、衛星画像や監視カメラの画像解析によって「秘密の軍事施設」「犯罪の証拠」を発見しようとする監視システムへの批評ともとれる。

写真は現実を「複製」する。2次元に置換された複製イメージから、「元の物体」を復元/再物質化する。この二重の「複製」を介した手続きとそれが内包するズレへの注目は、画像イメージが「データ」として流通し、デジタル画像の加工や3Dプリンターによる立体造形といったテクノロジーに親和性を覚える時代的感性と言える。だが澤田作品の要は、何重もの情報の加工過程を実演しつつも、「元の物体」の正体を宙吊りのまま提示する点にある。「写真とテクストと実物」の提示は、コスースの《1つおよび3つの椅子》を想起させるが、ここでは、視覚記号としての写真と言語による定義と(復元された)実物は、(互いにズレを照射しつつも)「椅子」といったひとつの観念へと統合されるのではなく、写真の表面に「プンクトゥム」として付けられた「小さな傷」を押し広げ、分裂させ、写真が証立てる「かつてあった過去」を「ありえたかもしれない無数の可能態」へと増殖させていく。そのとき写真は、被写体の同一性を証立てる絶対的な根拠ではなく、むしろ亡霊のような近似値を際限なく生み出す装置となるのであり、「写されたもの」の認識をめぐる私たちの眼差しの審級こそが疑問に付されている。

澤田華《Gesture of Rally #1705》2017

2017/05/30(火)(高嶋慈)

オリエント工業40周年記念展 今と昔の愛人形

会期:2017/05/20~2017/06/11

ATSUKOBAROUH[東京都]

ラブドールの第一人者である「オリエント工業」の40周年記念展。1977年の創業以来、同社は幾度も技術的刷新を遂げた結果、ラブドールの造形的な完成度を飛躍的に高めてきた。本展は、歴代のラブドールを展示物と写真パネルによって紹介するとともに、その製作工程も写真によって公開したもの。一部のラブドールは実際に手に触れることができる、きわめて貴重な機会である。

男性の性欲処理のためのダッチワイフから精神的な関わりをもつことのできるラブドールへ。本展に展示された歴代のドールたちを通覧すると、その造形的な発展はもちろん、その意味の変容過程がよくわかる。むろんダッチワイフにしても人形と人間の距離感は近接していたが、ラブドールにおいては、その距離感がよりいっそう密着していることが理解できるのだ。

そのもっとも明示的な例証は、ラブドールの眼である。ダッチワイフの眼はただ虚空を見つめるように虚無的だが、ラブドールのそれは、飛躍的に向上したメイキャップの技術も手伝って、ある種の生命力を感じさせてやまない。ちょうど能面がそれを見る者の視点や光量によって表情を一変させるように、ラブドールの眼もまた、さまざまな感情を体現しているように見えるのだ。例えば彼女たちの視界に入り、視線の延長線上で前後に移動すれば、文字どおり眼と眼が合う適切な位置をとらえることができる。ペットショップで売られている小動物と眼が合った瞬間、ある種の運命的な出会いを(一方的に)直観してしまう人が多いように、ラブドールの眼がそのような決定的な出会いを誘発していてもなんら不思議ではない。ラブドールとは、人間の身体に密着するだけではなく、その心にも深く浸透する人形なのだ。

しかし、こうした造形が人間の心を奪うことは事実だとしても、そのあまりにも一方的なコミュニケーションのありようは、ある種の人間をラブドールから遠ざけてしまうことは想像に難くない。というのも、人間からラブドールへ働きかけることはいくらでも可能だが、ラブドールが人間に応答することは原理的にはありえないからだ。その自閉的なコミュニケーションの様態は、相互行為を前提とする人間と人間のコミュニケーションからはあまりにもかけ離れているがゆえに、忌避と批判の対象となるというわけだ。ところが、前述したペットは、まさしくそのような一方的なコミュニケーションの対象であるし、より正確に言い換えれば、一方的でありながら、あたかも双方向的であるかのように偽装する点にこそ、人間と愛玩動物との歪な関係性の秘密が隠されているのであろう。

ラブドールがまことに画期的なのは、その造形的な完成度が人間に近接している点にあるわけではなく、むしろそうであるがゆえに、人間と人間とのあいだのコミュニケーションが本来的には双方向的ではありえないという事実を逆照する点にあるのではないか。感動であれ、痛みであれ、快感であれ、あなたの感覚をわたしは共有することができない。可能なのは、想像力によって共有の感覚を分かち合うことだけだ。その分有の形式を、私たちは双方向のコミュニケーションやら相互理解やら麗しい言葉で指し示しているが、その実態はラブドールと同様、人為的につくられたフィクションにすぎない。ラブドールは、その人工的な虚構性を徹底的に突き詰めることによって、逆説的に、私たち人間が信奉してやまないコミュニケーションという神話の虚構性を浮き彫りにしながら、それらを無慈悲に剥ぎ取るのだ。

その意味で言えば、現在進行しているのは、ラブドールの人間化というより、むしろ人間のラブドール化なのかもしれない。今後、AIがラブドールに導入されることで、よりラブドールの人間化が押し進められることが容易に想像されるが、かりにそのような事態が現実に到来したとしても、ラブドールが限りなく人間に接近すればするほど、あるいは彼女たちと私たちとのあいだに言語的コミュニケーションが成立すればするほど、私たち自身のラブドール性が露わになるに違いない。

2017/05/29(月)(福住廉)

裏声で歌へ

会期:2017/04/08~2017/06/18

小山市立車屋美術館[栃木県]

栃木県小山市に初めて足を踏み入れた。東北新幹線だと宇都宮駅のひとつ手前が小山駅だが、美術館は在来線で小山駅のひとつ手前の間々田駅になる。空っ風の吹きそうな殺風景な街だが、なぜか展覧会のポスターだけはあちこちに貼ってある。あんまり宣伝しがいのなさそうな展覧会なのにね。そもそもどんな展覧会なのかどこにも解説がなく、唯一手がかりになりそうなのが、カタログに一部転載されている丸谷才一の「裏声で歌へ君が代」という一文だ。それについてはあと回しにして、会場を一巡してみて、どうやら「声(音)」と「裏」に関する作品が選ばれていることはわかった。

大和田俊は石灰岩が溶けるかすかな声、國府理は水中のエンジン音を聞くインスタレーションで、加えて地元中学校の合唱コンクールの映像もある。本山ゆかりはアクリル板の裏から描いているし、五月女哲平は裏面はおろか側面も見えない窮屈なスペースに抽象画をはめ込んでいる(しかもタイトルは《聞こえる》)。もうひとつ、明治から昭和初期にかけてブームになった軍艦や戦闘機を描いた「戦争柄着物」が出ているが、これは羽裏や襦袢に描かれることが多かったからだけでなく、君が代は恋歌だったという先の丸谷の「裏話」にも通じるからかもしれない。ちなみに、大和田と五月女は地元出身で、地元中学校の合唱も含めて意外と地元愛が強い。街にポスターが貼られているのもうなずける。

2017/05/28(日)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)