artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ヒスロム活動紹介展示、アートノード・ミーティング02

会期:2017/02/19

せんだいメディアテーク[宮城県]

せんだいメディアテークへ。7階では、身体系のアーティストと言うべきヒスロムの活動を紹介する小展示を開催していた。2018年に本格的な展示を行なう予定である。またKOSUGE1-16と甲斐賢治のトークでは、現地のリサーチをベースとした制作の手法、そして子どもの遊びを創出する、彼らの海外活動から仙台のアートノードで昨年末に発表した「アッペトッペ」までの軌跡を振り返る。

2017/02/19(日)(五十嵐太郎)

西澤徹夫レクチャー

会期:2017/02/19

東北大学[宮城県]

東北大にて、国立近代美術館などで継続的に手がけている展示デザインについて西澤徹夫がレクチャーを行なう。「建築が生まれるとき」から始まって、クレー展、「ヴィデオを待ちながら」、「映画をめぐる美術」など、展示デザインの仕事やアーカイブ論などを語る。休日にもかかわらず、学外から多くの聴講者が集まった。展示デザインは建築雑誌に掲載されないし、美術雑誌でもあまりフォーカスされないので、ようやく本人からまとめて話を聞くことができた。彼が関わることになった京都市美術館のリノベーションや八戸市新美術館のプロジェクトも楽しみである。

2017/02/19(日)(五十嵐太郎)

森山大道「Odasaku」

会期:2017/02/15~2017/03/05

POETIC SCAPE[東京都]

森山大道は1938年、大阪・池田市生まれ。ということは、大阪は文字通り彼の生まれ故郷ということになる。ただ、父親の仕事の関係で、子供の頃は日本各地を転々としており、森山が大阪に深く関わるのは、1950年代半ばに夜間高校を中退して商業デザインの仕事を始めてからだ。その後、1959年に岩宮武二のアシスタントとして写真の世界入り込むことで、大阪の街は別の意味を持って彼の前に立ち現われてくることになった。兄弟子の井上青龍のあとをついて街を歩くことで路上スナップの面白さに目覚めた彼にとって、大阪は文字通りの原風景となったのだ。森山の大阪のスナップ写真は、例えば新宿のそれとは微妙に異なる、生々しい質感を備えているように思える。

今回、町口覚が企画・デザインして刊行した写真集『Daido Moriyama: Odasaku』(match and company)は、その森山の大阪の写真(主に月曜社から2016年に出版された写真集『Osaka[大阪]』に収録されているもの)に、織田作之助の短編小説「競馬」(1946)の文章をカップリングしたものだ。町口と森山のコンビによる「近代文学+写真」のシリーズは、太宰治、寺山修司に続いてこれが3作目だが、今回が一番うまくいっているのではないだろうか。おそらく2人の表現者の体質と、ヴィジュアルへの志向性が共通しているということだろう。テキストと写真とのスリリングな絡み合いが、見事な造本で構築されていた。

POETIC SCAPEでの展覧会も、単なる写真集のお披露目とは程遠いものだった。写真集の入稿原稿のプリントに加えて、それらを複写してシルクスクリーンで印刷し、町口がその上にピンク色の文字をレイアウトした図版も展示している。シルクスクリーンの粗い網目が、逆に大阪の街のざらついた質感をヴィヴィッドに引き出し、定着しているように見える。特製のシルクスクリーン10枚セットも、写真集とはまったく異なる味わいを醸し出していた。

2017/02/19(日)(飯沢耕太郎)

石塚元太良「Demarcation」

会期:2017/01/20~2017/03/26

916[東京都]

以前はややふらついて不安定に見えた石塚元太良の写真家としての姿勢が、しっかりと揺るぎのないものになってきている。今回、東京・港区海岸のギャラリー916で開催された彼の個展には、アラスカ、アイスランド、オーストラリアで10年以上にわたって撮影されてきた「パイプライン」のシリーズから、22点が展示されていた。

すでに写真集にもまとめられているシリーズだが、あらためて展示を見ると、無人の原野を貫いて走る原油パイプラインの姿が、現代社会の状況を照射する、とても象徴的な「風景」であることがよくわかる。自然と文明というのは、やや使い古された二元論ではあるが、それを単純に善と悪、美と醜との対立に解消することなく、8×10インチの大判カメラの、精密かつ豊かな描写によって、あるがままに見直そうとする力作である。916のゆったりとした展示空間に、写真がいい具合にフィットしていた。

だが、写真家としての眼差しのあり方がきちんと定まってくるということは、反面、ものの見方が固定化してくるということでもある。その意味で、今回916の別室で展示された新作の「N/P」のシリーズは、なかなか興味深い試みだった。撮影場所を「自宅内」に限り、ポジフィルムとネガフィルムで同じ被写体を少しずらして撮影し、2枚を重ね合わせてプリントしている。思いつきがそのまま形になっただけに見えるが、逆にその軽やかさが、「パイプライン」シリーズの大上段に振りかぶった重々しさをうまく中和していた。むしろいまの彼には、こういう「息抜き」が必要なのではないだろうか。そのあたりから、思いがけないかたちで次の展望が開けてきそうにも思える。

2017/02/18(土)(飯沢耕太郎)

パロディ、二重の声 ──日本の1970年代前後左右

会期:2017/02/18~2017/04/16

東京ステーションギャラリー[東京都]

「パロディ」とはなんだろうか。広辞苑には「文学作品の一形式。よく知られた文学作品の文体や韻律を模し、内容を変えて滑稽化・諷刺化した文学。日本の替え歌・狂歌などもこの類。また、広く絵画・写真などを題材としたものにもいう」とある。筆者が「パロディ」というものを知ったのは雑誌『ビックリハウス』(正確に言えば、同誌の「日本パロディ展作品カタログ」)とアメリカのパロディ雑誌『MAD』でのことで、それらに掲載された「作品」からすると広辞苑の定義は至極納得のいくものだ。だが本展を見て、「パロディ」と称するものに上の定義にとどまらないものがあることに気づかされる。そのひとつは、白川義員の写真を利用したマッド・アマノの合成写真をめぐって争われた、いわゆる「パロディ裁判」の俎上に載せられた作品だ。山肌を下るスキーヤーたちの軌跡をタイヤの轍に見立てたコラージュだが、そこにあるのは見立ての面白さと環境問題に対する諷刺、ブラックユーモアであって、オリジナル作品が人々にとって周知のものであったわけではなく、表現のスタイルを模したものでもなく、白川の写真はコラージュの素材として借用されただけだ。マッド・アマノの作品群は基本的に同様の写真コラージュ(現在であれば雑コラと呼ばれるだろうもの)であり、オリジナル作品の形式模倣というスタイルではない。しかしながら、この作品が「パロディ裁判」として1971年から87年まで争われたことは、それが辞書的な定義でパロディと呼べるものかどうかとはまた別の話として、パロディという言葉で括られるなにかがひとつの表現形式として現れ、ブームとなり、そして収束していくまでの時代の空気を伝えるものであることは間違いない。実際、『ビックリハウス』は1974年に創刊し85年に休刊、名画やスターをモチーフにした河北秀也による営団地下鉄のマナーポスターシリーズは、1974年から1982年まで。この時期にパロディと呼ばれた表現に相当するものはそれ以前にもそれ以降にも存在するが、それらがパロディという言葉で括られたのは同時代的現象であったがゆえの「1970年代前後左右」なのだろう。

ではなぜ70年代(と、その前後左右)だったのか。成相肇・東京ステーションギャラリー学芸員は、この時代のパロディの標的の圧倒的多数が広告と雑誌であると指摘している(本展図録、12-24頁)。すなわち、広告や雑誌メディアの影響力の増大がパロディの源泉であった。興味深いことに、広告や雑誌は標的であると同時に、パロディ表現のメディアでもあった。『朝日ジャーナル』に掲載された「櫻画報」、雑誌『ビックリハウス』や営団地下鉄のマナーポスターなどはその顕著な例だろう。「日本パロディ展」入選作家のプロフィールにデザイナーやイラストレーター、デザイン専門学校生が多いことも、この時代を特徴付けているように思う。彼らはパロディの源泉となる素材を生み出しつつ、自らその替え歌を歌っていたのだ。

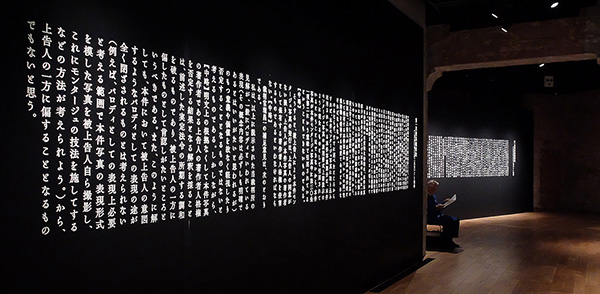

本展は1970年代(と、その前後左右)の文化を見せる展覧会であって、パロディ作品の展覧会ではない。とはいうものの、パロディに言及するテキストをステカンのスタイルで展示したり、図録を黒革の手帳のように仕立てたり──手帳に倣って14ページもの白紙の《MEMO》ページがある──、チラシにはゼロックス風のかすれ・潰れがあるなど、展覧会という形式に「二重の声」が仕込まれていることにもこっそり注目したい。[新川徳彦]

展示風景 ステカン風パネル

展示風景 地下鉄マナーポスター

展示風景 「パロディ裁判」判決文抜粋

関連レビュー

ディスカバー、ディスカバー・ジャパン「遠く」へ行きたい|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/02/17(金)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)