artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

森村泰昌展 「私」の創世記

会期:2016/09/02~2016/11/06

MEM(3F/2F)、NADiff Gallery[東京都]

森村泰昌の「80年代から90年代にかけての初期の白黒写真に焦点を絞った」展覧会である。

全体は3つのパートに分かれ、第1部「卓上の都市」(MEM 3F、前期9月2日~10月2日、後期10月4日~11月6日)には、小さなオブジェを卓上に組み上げて撮影した「卓上のバルコネグロ」のシリーズ(1984~85年)が展示されていた。まだセルフポートレートに移行する前の、写真表現の可能性を模索している段階の初期作品だが、細部の作り込みと、画像形成のプロセスへのこだわりには、後年の森村の志向性がすでにくっきりとあらわれている。前期の展示では、2007年の金沢21世紀美術館の「コレクション展Ⅱ」のときに制作された、サイコロを組み合わせたオブジェの平面画像を3Dプリンタで3次元化した作品も出品されていた。

第2部「彷徨える星男」(MEM 2F、9月2日~10月2日)は、ニューヨーク時代のマルセル・デュシャンの、頭を星型に剃り上げるパフォーマンスをマン・レイが記録した写真を下敷きに制作された映像作品《星男》(1990、13分15秒)と、90年代に撮影されたマン・レイ関連のセルフポートレート作品の展示。デュシャンやマン・レイへの手放しのオマージュとして、大阪・鶴橋のアトリエで頭を剃り、京都の街中をさまよう森村のパフォーマンスには、いつもの批評意識が完全に欠落した奇妙な切実感がある。

第3部「銀幕からの便り」(NADiff Gallery、9月2日~10月10日)では、90年代以降に森村が制作した記録映像作品を集成していた。2002年に川崎市市民ミュージアムで開催された個展「女優家Mの物語」のジオラマ展示の前で繰り広げられたパフォーマンス「劇場としての「私」」の記録映像など、まさに森村の原点というべき作品群である。

これら「プレ森村」というべき時期の、写真を中心とした仕事を見ると、一人のアーティストが自分の作品世界の成り立ちを明確に自覚し、それを解体=構築しつつさらに先へと進んでいこうとした転換期の様相が、くっきりとかたちをとっていることがわかる。そういえば、2016年4月~6月に国立国際美術館で開催された「自画像の美術史──「私」と「わたし」が出会うとき」展にも、「自伝」を参照しようとする身振りがあらわれていた。森村はいま、自らの過去を、ブーメランのように未来へと投げ返す作業に着手しつつあるのかもしれない。

2016/09/10(土)(飯沢耕太郎)

第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 会場外企画展示

会期:2016/05/28~2016/11/27

ジャルディーニ地区、アルセナーレ地区ほか[イタリア、ヴェネチア]

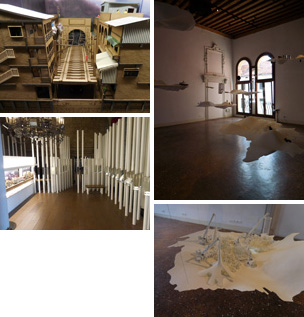

ビエンナーレの会場外の企画展示をまわる。台湾はいつものサン・マルコ広場横の場所を使い、今回はイリーガル・アーキテクチャー的なものも含む、都市観察によるメイド・イン・台湾を紹介していた。空間のインスタレーションも例年よりいい。またニュージーランドは、群島をテーマに島状に切り出した小さな台があちこちに浮遊し、それらの上に建築模型を載せる。

写真:左=台湾の展示 右=ニュージーランドの展示

2016/09/10(土)(五十嵐太郎)

アカデミア美術館

[イタリア、フィレンツェ]

久しぶりのアカデミア美術館へ。一部は六本木の美術館に来ていたが、ジョルジョーネのテンペスタ、ベリーニの傑作は不動だった。ボッシュの特別展示も開催されている。実はカルロ・スカルパが改修にかかわっており、よく見ると凝ったディテールを発見できる。またサムスンの出資で新しいエリアが増えており(もう日本企業はこういうところには関心がないようだ)、これもスカルパ・リスペクト風の展示デザインだった。

2016/09/10(土)(五十嵐太郎)

明楽和記展

会期:2016/08/27~2016/09/10

CAS[大阪府]

明楽和記(あきらかずき)はこれまで、色鉛筆やカラー電球といった規格化された既成品を用いて、「空間に色を置く」ことで作品を制作してきた。本展では、ターナーアクリルガッシュの6色と12色セットの絵具の色と配列に基づき、「他のアーティストの美術作品」を選んで配置するという、プロブレマティックな試みが発表された。

明楽の試みは、「絵画とは、既製品の絵具を選択してキャンバスに配置することである」というデュシャン的な思考を、白いキャンバス平面からホワイトキューブの空間へと拡張し、そこに置かれる美術作品を「色」と見なすことで成立している。出品作の《12 colors》は、アート作品のレンタル会社に、絵具セットの12色と一致する作品のセレクトを依頼し、借用して展示したもの。パーマネントレッド、パーマネントスカーレット、パーマネントイエローディープ、パーマネント レモン、パーマネントグリーンライト、パーマネントグリーンミドル、スカイブルー、コバルトブルーヒュー、バイオレット 、バーントシェナー、ジェットブラック、ホワイトの順に、計12枚の絵画作品が壁に横一列に並べられている。「色」という多律的な基準を採用し、メーカーの絵具セットの色数という規格に準じ、作品の選択すらもレンタル会社という他者に委ねることで、システムの明快さと他律性を徹底させた《12 colors》に対して、《6 colors》はより複雑な問題を抱え込んでいる。

明楽和記《12colors》 会場風景

《6 colors》では、「赤」としてアンディ・ウォーホル《Mao-Portfolio (Sunday B. Morning)》、「黄」として越野潤《work 16-11》、「緑」として冨井大裕《stacked container (no base)》、「青」として福田真知《jewel_hikari》、「黒」として椎原保《風景の建築》、「白」として今井祝雄《記憶の陰影058─スクリーン》が一部屋に展示されている。毛沢東のポートレイトを共産党カラーの「赤」とともにシルクスクリーンで複製したウォーホル、透明アクリルの直方体の表面をシルクスクリーンで黄色く均質に塗装した越野、緑色のプラスチック製ボックスをジャッドよろしく積み上げてミニマル・アートを軽やかに解体する冨井、濃度1%にした画像を数百枚重ね合わせ、知覚の臨界を漂うような揺らぎを映像として提示する福田、黒く細い針金を用いてドローイングの線の運動を半立体的に立ち上げる椎原、キャンバス状の矩形を白い布で覆って凸凹を浮かび上がらせた今井。これらはいずれも、明楽が各作家から借用し、あるいは自身のコレクションから選んでいるという。

明楽和記《6 colors》会場風景

赤として Andy Warhol《Mao-Portfolio (Sunday B. Morning)》

黄として 越野潤《work 16-11》

緑として 冨井大裕《stacked container (no base)》

青として 福田真知《jewel_hikari》

黒として 椎原保《風景の建築》

白として 今井祝雄《記憶の陰影058─スクリーン》

ここで、《6 colors》を《12 colors》から分かつ分岐点は、4点挙げられる。明楽自身の選択によること(主観的な好みや判断の入る余地があること)、メディアの多様性(絵画、版画、立体、映像)、キャンバス=壁の一面だけでなく展示室の空間全体への配置、そして作家名と作品名がキャプションに記されていること。ここで浮上するのは、「作品」と「キュレーション」の境界についての問いである。

では、明楽の作品は、キュレーションのパロディなのだろうか。あるいは、キュレーターが作家化することへの辛辣な皮肉なのだろうか。《6 colors》は、若手から巨匠まで、多様なメディアの作品を選択し、バランス良く配置することで、グループ展の「キュレーション」を擬態するかのように見える。だがここで起こっているのは、「作品」という複雑な総体が、その構成要素の一部にすぎない「色」という視覚情報に従属する、という転倒である。ただし、選択の基準が「色」である必然性はどこにもない。マーティン・クリードよろしく「キャンバスや紙の規格サイズ順に並べる」、あるいは「作家名のアルファベット順に並べる」「作品名でしりとりをして並べる」など、無数の基準がありえ、恣意的なルールの設定に基づくゲーム性へと逸脱していくからだ。こうして明楽の試みは、「色」という基準が恣意的で交換可能なことを示すことで、キュレーションを「選択と配置」へと還元し、相対化してしまう。

だが一方で、「色」という基準への一元化は、そこに還元されない余剰部分をむしろはみ出させ、前景化させる。例えば、冨井の作品であれば既成の日用品を用いたミニマル・アートの軽やかな脱構築、椎原の作品であれば幾何学的な線描が重なり合う繊細な表情の中に、「線と空間」「2次元と3次元」「形態と認識」という問題が見出されるだろう。こうして「色」という基準が破綻するとき、作品どうしの関係はバラバラに分解し、関連づけたり対照化して見ることができなくなってしまう。明楽の試みは、捨象されたものの豊かさや幅を想起させることで、歴史的・社会的・概念的文脈や関係性の提示というキュレーションの本質的条件を逆説的に照射させていた。

2016/09/10(土)(高嶋慈)

あの時みんな熱かった!アンフォルメルと日本の美術

会期:2016/07/29~2016/09/11

京都国立近代美術館[京都府]

アンフォルメルとは、フランス人の美術評論家、ミシェル・タピエ(1909-1987)が構想した美的概念で、明確な輪郭を持たない形態や色面のなかで、作者自身による身体行為の痕跡や素材の生々しい物質感を前面化させた絵画や彫刻などを指している。日本には1950年代後半に導入され、岡本太郎や今井俊満が携わった「世界・今日の美術展」(日本橋高島屋、1956)を大きな契機として、爆発的に流行した。本展は、いわゆる「アンフォルメル旋風」が、油画や彫刻はもちろん、日本画、陶芸、生け花といった各種の芸術諸ジャンルに及んだ軌跡を検証したもの。九州派など一部の作品が展示されていなかったものの、それでも約100点に及ぶ作品が立ち並んだ展観は見応えがあった。

具体、九州派、そして反芸術──。戦後美術史の主脈を構成する運動や様式の出発点のひとつにアンフォルメルがあったことは、よく知られている。だが本展は、そのような主脈に位置づけられる荒川修作や工藤哲巳、高松次郎、田中敦子、中西夏之といった美術家だけでなく、麻生三郎、斎藤義重、末松正樹、鶴岡政男、難波田龍起、宮脇愛子、向井修二、村井正誠といった多様な美術家による作品も併せて展示することで、それが特定の運動体や表現形式にとどまらないほど大きな衝撃だったことを示していた。それは、まさしく日本の戦後美術全体を煽り立てた「旋風」だったのである。

本展の醍醐味は、その余波を克明に跡づけただけでなく、その前史として書との親和性を明快に打ち出した点にある。余白をあえて残した画面のなかに躍動感あふれる線の運動性を展開すること。確かに井上有一や森田子龍らの豪胆な書のあとで、白髪一雄や嶋本昭三、あるいは篠原有司男の《ボクシング・ペインティング》などを見ると、双方のあいだの強い連続性を痛感せざるをえない。線の強弱や色彩の有無は別として、いずれも激しい身体行為の痕跡を伺わせるからだ。「熱い抽象」あるいは「激情の対決」という言葉に示されているように、その荒々しいマチエールに作家の内発的な情感を見出すことも容易い。

企画者によれば、ミシェル・タピエはアンフォルメルを「あらゆる思想や形態の可能性をはらんだ混沌とした未分化な状態」として考えていたという(本展図録、p.6)。それゆえ、それは通常「非定形」ないし「不定形」と訳されることが多いが、そのようなタピエの狙いを踏まえるならば、むしろ「未定形」という言葉がふさわしい。そのような、ある種の原始性への志向性がアンフォルメルに内蔵されていることは、例えばジャン・デビュッフェが傍証となるに違いない。よく知られているように、タピエはデビュッフェをアンフォルメルの重要な美術家として評価したが、当のデビュッフェ自身はむしろアール・ブリュットを提唱し、タピエと異なるかたちで、西洋近代的な芸術概念とは「別の芸術」を構想したのだった。

しかし、その一方で改めて思い知らされたのは、「アンフォルメル」として括られたさまざまな作品の多くが、とりわけ絵画に限って言えば、明確な絵画意識によって構成されているという厳然たる事実である。ジョルジュ・マチューの《無題》(1957)は暗い背景に赤と白と黄と黒の線を勢いよくほとばしらせた絵画だが、それらの線がスピード感あふれる運動性を感じさせることは事実だとしても、画面のなかに配置された線の重層性は非常に調和されており、絵画としての美しさが保たれていることは否定できない。横山操の《塔》にしても、縦長の画面を貫く黒く太い線がきわめて暴力的な印象を与えつつも、それがかえって画面全体の統一感を担保している。その他の作品についても、作家の内発的な激情を看取できないわけではないが、それ以上に伝わってくるのは、見た目の激しさとは裏腹に、画面を精緻に構築する冷静な美意識である。つまり「別の芸術」と言えども、アンフォルメルは既存の芸術概念を根底から塗り替えたわけではなく、「別の芸術」という新たな意匠にすぎなかったのではないかという思いを禁じえない。

むろんアンフォルメルを戦後美術史を構成する重要な契機として歴史化するのであれば、それもよかろう。けれどもアンフォルメルの可能性の中心は、そのような歴史観を補強する点にではなく、むしろ根本から転覆しうる点にあったのではないか。結果的にその再生産に寄与することになったとしても、初発の動機には歴史を粉砕するほどの批評性が内蔵されていたに違いない。であれば本展に必要だったのは、例えば街中に描きつけられているグラフィティをアンフォルメルの今日的な展開として位置づけるような視点ではなかろうか。グラフィティには、かねてから線の運動性を重視する美意識が働いているし、昨今のグラフィティはスプレーやステンシルといった従来の画材や技法に加えて、粘着性の塗料や半立体の造形に挑戦しながらマチエールの前面化に取り組んでいるからだ。アンフォルメルは「あの時」に終わったわけではない。それはいまや、既存の「美術」を超えて、路上や巷にあふれ出ているのである。

2016/09/10(土)(福住廉)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)