artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

Idemitsu Art Award展 2022

会期:2022/12/14~2022/12/26

国立新美術館[東京都]

1956年に始まるシェル美術賞展を前身とする絵画のコンペ。余計なお世話だが、賞の対象も観客も日本人なんだから、タイトルは「出光アートアワード展」と日本語表記にすればいいのに、なんでわざわざ読みづらいアルファベットにするのかね(特に「Idemitsu」が読みづらいのは歳のせいだろうか)。

それはともかく、ざっと会場を見回すと、作品がいつも以上にどれもこれも似たり寄ったりに見えてくるのは歳のせいだろうか。しかもグランプリの竹下麻衣の《せんたくものかごのなかで踊る》(2022)も含めて、大半が地味で弱々しく感じるのは歳のせいだろうか。しつこいね。みんなさらっと描いただけでやたら余白が多く、一言でいえば薄味。イラストが絵画化した(その逆かも)80年代の日本グラフィック展(日グラ)を思い出す。グランプリの竹下の作品はさすがにツボを心得ていて、日グラに出したとしても受賞していそうだが、だとすれば時代は40年前と変わらないのか、それともひと回り巡ってしまったのか。

さて、5人の審査員賞と2人の学生特別賞、1人のオーディエンス賞を合わせた8人の受賞作品のなかで、インパクトがあったのは木村絵理子賞の高見基秀《あなた(の欲望)は燃えている》(2022)と、青木恵美子賞のナカバヤシアリサ《Untitled 刻む》(2022)くらい。高見はありえない風景のリアルな描写と鮮やかな色彩が際立っているし、ナカバヤシは逆に現実の風景をありえない色彩と巧みなコンポジションで再構築してみせた。

だがしかし、今回もっとも興味を惹かれたのは、過去の受賞・入選作家から4人を選ぶアーティストセレクションに出品していた中尾美園の作品。《紅白のハギレ》は掛け軸に日の丸とその解体された姿が描かれ、《ある家の図譜》にはタンスやカーテン、座布団、カレンダー、天井板、壁、雨戸など家の断片が日本画で記録されている。どちらも京都在住の女性の遺品がモチーフで、特に前者は残されていた日章旗をそのままシワやシミまで克明に描写したものと、それが切り取られたり落書きされたりツギハギされたりした姿を予想して描いたものを軸装して並べている。中尾は京都市芸の大学院で保存修復を学び、日本画による古典絵画の模写の技術をもつ異色の画家。緻密な観察に基づく博物学的な記録性や、シレッと日の丸を切り刻む大胆さ、そしてそれを並置して見せる発想など、日本画のみならずこれからの絵画の方向性に大きな示唆を与えてくれる。

公式サイト:https://www.idemitsu.com/jp/enjoy/culture_art/art/exhibition.html

関連レビュー

中尾美園「ある家の図譜」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

中尾美園「紅白のハギレ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年05月15日号)

2022/12/24(土)(村田真)

月に吠えよ、萩原朔太郎展

会期:2022/10/01~2023/02/05

世田谷文学館[東京都]

個人的な話で恐縮だが、最近、短歌を詠み始めた。新聞の投稿欄に目を通すうちに興味を持ったのがきっかけだが、始めてみると、どんなときに短歌を詠みたくなるのか、つくり手の心情が少しだけわかるようになった。それはいつかと言うと、感情を動かされたときである。美しい景色を見たとき、何か些細な変化に気づいたときなどに、湧き起こる胸の内を言葉に表わすのが短歌である。また短歌は五七五七七のリズムに乗せるからこそ、その縛りに苦しむこともあるが、素人でも何とか形になる便利なツールであることにも気づいた。その点、自由詩は自由に詠める分、実は難しい表現方法なのではないかと思う。口語自由詩を確立し、「日本近代詩の父」と称された、萩原朔太郎の才能を昨年末に改めて目の当たりにした。

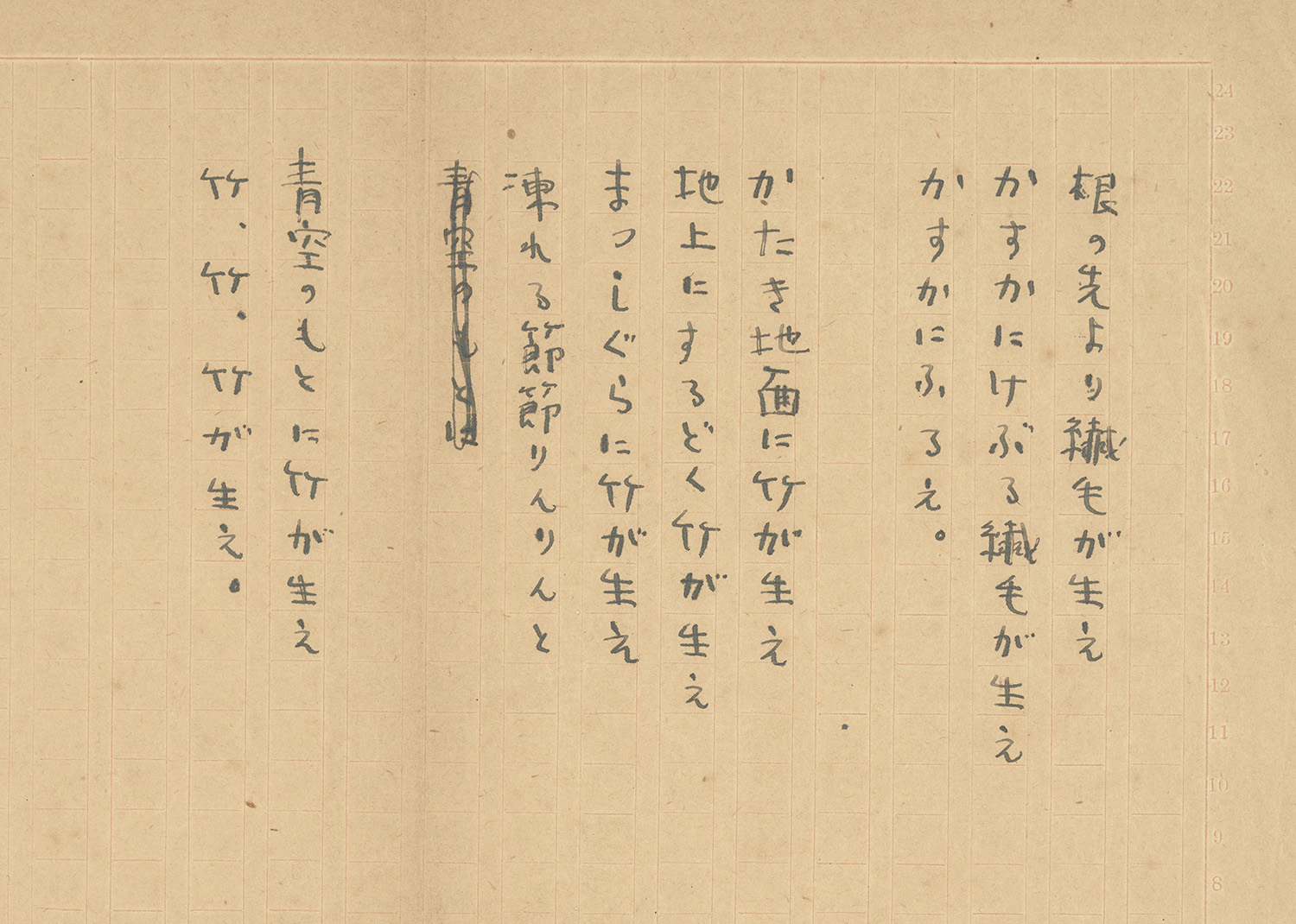

「竹」原稿(前橋文学館蔵)

「竹」原稿(前橋文学館蔵)

萩原朔太郎の没後80年に合わせた「萩原朔太郎大全2022」が、昨年秋頃から全国53カ所の文学館や美術館などで開催されている。萩原朔太郎にちなんだ独自企画の展覧会がそれぞれの会場で横断的に開かれたのだ。世田谷区は朔太郎が晩年を過ごした縁のある土地ということで、この地で書かれたとされる短編小説『猫町』の一節から本展は始まる。蛇腹に開かれた本と本との間を縫うような展示構成で、観る者を朔太郎の世界へと引き込んだ。詩集『月に吠える』や『青猫』などから抜粋した名詩をはじめ、書き残された原稿やノート、さらには朔太郎自らが描いた水彩絵、作曲した楽譜、デザインした椅子など、言葉に留まらないあふれる才能の片鱗に触れる機会となった。併せて、朔太郎に触発された現代作家たちによる絵画や漫画、インスタレーション、自動からくり人形などの多彩な作品にも囲まれた。

展示風景 世田谷文学館

展示風景 世田谷文学館

朔太郎が表現の源泉としたのは、圧倒的な憂鬱や苦悩、孤独だ。ある程度、裕福な家庭に生まれ育ちながら、最後まで理解し合えなかった父との葛藤を抱え、病的な神経質さで自身に対する憂鬱や苦悩、孤独を深めたとされる。そんな計り知れない負の感情を言葉に置き換えたからこそ、朔太郎は鮮烈な自由詩を生めたのだろう。しかも時代を超え、未だ現代作家にも影響を与え続けている現象を見ると、いつの世にも生きづらさを抱えた人らが必ずいて、救いを求めていることがわかる。朔太郎が吐き出した言葉の数々は、そんな彼らをそっと癒すのだろう。

朔太郎肖像(世田谷区代田の家の庭にて)

朔太郎肖像(世田谷区代田の家の庭にて)

公式サイト:https://www.setabun.or.jp/exhibition/20221001_sakutarohagiwara.html

2022/12/23(金)(杉江あこ)

鉄道と美術の150年

会期:2022/10/08~2023/01/09

東京ステーションギャラリー[東京]

アーティストの世界観にどっぷりと浸かるのは美術館の醍醐味だが、特定のテーマを設け、博物館的な内容と交差させた企画も、歴史の深さと表現の多様性を大いに楽しむことができる。タウトに始まり、柳宗悦、ペリアン、今和次郎という安定のラインナップに玩具収集、今の弟純三による青森の考現学的なスケッチ、前衛弾圧後の吉井忠などの美術を加えた前回の「東北へのまなざし1930-1945」展と同様、鉄道開業の150周年を記念した東京ステーションギャラリーの今回の展覧会は、美術の外側、すなわち歴史に対するさまざまな補助線を引いていた。初期の鉄道絵画は、「電線絵画展─山口晃まで─」展(練馬区立美術館、2021)ともかぶり、必然的に電線・電柱が多く登場し、美醜を超えたテクノスケープへのまなざしを追跡できる。が、この展示はさらに日本の近代史を照らしだす。例えば、満洲写真作家協会によるロマンティシズムあふれる大陸の風景、かつて存在した踏切番の写真、機関紙の過酷な労働や東京駅で弁舌を振るった運動家の絵画、1930年代の外国人誘致のための宣伝ポスターなどである。

敗戦後の東京駅に関しては、連合国軍の専用待合室として、建築家の中村順平が指揮し、建畠覚造ら5人の彫刻家に制作させたグレートモニュメントRTOレリーフ(1947)が紹介されている。これは駅の改装に伴い、1974年に壁板で覆われたが、保存復元工事の際に再発見され、現在は京葉線改札口の外に設置されており、すぐに見に行った。中村はパリに留学し、横浜高等工業学校建築科(現横浜国大)で教鞭をとり、客船のインテリアや銀行のレリーフなどを手がけた(そのひとつは馬車道駅に移設)。ほかにも今回、福沢一郎の《天地創造》を原画とする大きなステンドグラス(1972)が、東京駅内にあることも初めて知った。

RTOレリーフ 田畑一作《鎌倉やぶさめ》

RTOレリーフ 建畠覚造《江戸の船出》

馬車道駅に移設された中村順平のレリーフ

福沢一郎《天地創造》を原画とするステンドグラス

展覧会の後半は、ハイレッドセンターの山手線のパフォーマンス、満員電車の写真、シベリア抑留の記憶を描いた香月泰男、1970年代の「ディスカバー・ジャパン」のキャンペーン・ポスター、中村宏や立石大河亞らをとりあげる。現代史の記憶を刻む作品としては、地下鉄サリン事件に関して小沢剛の「地蔵建立」、阪神・淡路大震災を受けた島袋道浩の《人間性回復のチャンス》(1995)、そして原発事故をモチーフとしたChim↑Pomによる渋谷駅の《LEVEL 7 feat.『明日の神話』》(2011)が登場した。まさに鉄道と美術を通じて、日本の近現代史を駆け足でめぐるものだった。

《LEVEL 7 feat.『明日の神話』》「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」展(2022)、森美術館

公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202210_150th.html

関連レビュー

電線絵画展─小林清親から山口晃まで─|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2021年05月15日号)

2022/12/21(水)(五十嵐太郎)

森岡誠「『1981-1996 KIOTO』RE展」

会期:2022/12/13~2022/12/25

ギャラリーメイン[京都府]

森岡誠は1976〜1980年にパリに滞在し、1991年に、その時に撮影したスナップ写真を自費出版写真集『1976-1980 PRIS』として刊行した。その後、同じ体裁で『1981-1996 KIOTO』を出す予定だったが、諸事情で断念する。京都の写真群は1997年に開催された「1981-1996 KIOTO」展(ギャラリーマロニエ)で発表されているが、本展では、その時の48点の出品作をさらに31点に絞り込んで展示していた。

森岡は11歳の頃から「京都を出たり入ったり」して暮らしてきた。生粋の京都人ではないので、その街に対しては愛憎を含み込んだ微妙な距離感がある。それに加えて、4年半に及んだパリ滞在によって、京都への違和感が増幅していた。写真に写り込んでいる街並み、人物たちは、どこか宙吊りになったような曖昧なポジションから撮影されているように見える。そのとりとめのなさ、不分明さはプリントにも及んでいて、やや軟調気味のアグファの2号の印画紙にプリントされた画面には、行き場のない浮遊感が漂っている。ありそうであまり見たことがない、独特の質感、触感をもつ「京都写真」といえるのではないだろうか。

森岡は2000年代以降、主にデジタルカメラで京都を撮り続けている。「1981-1996 KIOTO」のシリーズは、ようやく写真集として刊行する目処が立ったようだが、それ以後の写真も含めて、彼の「京都写真」の全貌を見てみたい。飄々と、風まかせで撮影しているように見えて、実は細やかに、皮膚感覚を鋭敏に働かせて、京都の街の「断片」を採集し続けてきた森岡の仕事は、もう一度見直すべき価値があると思う。

2022/12/18(日)(飯沢耕太郎)

石垣克子・タイラジュン「たずさえる視座(まなざし)」

会期:2022/12/01~2023/01/22

POETIC SCAPE[東京都]

本展は東京オペラシティアートギャラリーのキュレーター、天野太郎の企画で実現した。石垣克子は石垣市出身の画家、タイラジュンはうるま市出身の写真家で、ともに沖縄の日常的な風景をテーマに作品を制作している。ちょうど、ニコンサロンで上田沙也加の展覧会が開催されていたこともあり、比嘉豊光や石川真生などの先行世代とはかなり肌合いが異なる、沖縄写真の新世代といえるタイラの表現のあり方に注目した。

タイラが撮影しているのは、あたかも古墳を思わせる、土が盛られた「塚」とその周囲の光景である。この「塚」は、不発弾の処理のために一時的に築かれるもので、安全を期すためその中で作業が行なわれるのだという。あたかも祭儀の場のような「塚」の形状も興味深いが、ごく日常的なたたずまいの街の一角に、70年以上前の沖縄戦の遺物がいまなお生々しい臨場感をともなって存在しているという事実に、背筋が凍るような思いを味わう。タイラは、だがその眺めを淡々と、感情移入することなく描写し、上原沙也加と同じく、人の姿は画面から注意深く排除している。そのあたりに、より若い世代の、沖縄の社会的現実との距離の取り方を見ることができそうだ。

石垣克子の風景画も、タイラと同様に平静な筆致で、沖縄の街の一角を切り取って描いている。写真と油彩画の手法、方向性の違いが、展示にはむしろうまく働いていたのではないだろうか。なお、展覧会に合わせてタイラの写真集『Shell Mound』(PPP)が刊行されている。

2022/12/16(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)