artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

原田直宏『二千二十年 江戸東京魚風雨影 Tokyo Fishgraphs 2020』

発行所:Libraryman

発行年:2022

2022年度のLibraryman Awardの受賞作として、スウェーデン・ストックホルムで刊行された原田直宏の『二千二十年 江戸東京魚風雨影 Tokyo Fishgraphs 2020』は、とてもユニークなコンセプトの写真集である。

下敷きになっているのは歌川広重の浮世絵「名所江戸百景」であり、それに「朝早く魚市場に行って買い求めてきた」というさまざまな種類の魚たちを撮影した写真が組み合わされている。魚たちはごく日常的な場所(地面、コンクリートの階段、側溝など)にさりげなく置かれており、茶碗、皿、ガラス瓶などのこれまた日常的なオブジェと組み合わされている。そのたたずまいは、和風といえばそうともいえるが、厳密な美意識に基づくというよりは、ややキッチュな思いつきの産物のように見える。広重の浮世絵と魚+オブジェの付け合わせも、見立てというよりは、そういわれればどこか似ているという程度のものだ。

ところが、写真集のページをめくっていくと、そのいかにもゆるい空気感が、逆に江戸時代からわれわれ日本人のなかに脈々と受け継がれてきたものの見方(西洋人の目から見れば奇想としか言いようがないだろう)を浮かび上がらせるように思えてくる。色、形、意味のトリッキーな結びつきを、視覚だけでなく、味覚や触覚や聴覚を含めて味わい尽くしてきたその名残が、この「二千二十年 江戸東京魚風雨影」にもしっかりと宿っているのではないだろうか。

原田がこのシリーズを撮り進めていたのは、新型コロナウイルス感染症の流行にともなう緊急事態宣言下の東京だった。人気の消えた路上で繰り広げられた奇妙なパフォーマンスが、まさに奇想天外な写真集として形をとったということだろう。

2023/01/05(木)(飯沢耕太郎)

戸田昌子『Hisae Imai|今井壽恵』

発行所:赤々舎

発行日:2022/10/23

今井壽恵の写真家としてのユニークな軌跡が、ようやく明らかになりつつある。戸田昌子の監修で赤々舎から刊行された『Hisae Imai|今井壽恵』には、1959年に、「ロバと王様とわたし」、「夏の記憶」など、詩情あふれる「フォト・ポエム」の作品群で日本写真批評家協会新人賞を受賞し、その輝かしい才能が注目された彼女の、初期作品を中心とした代表作が掲載されていた。

今井については、これまで、1962年の交通事故によって一時視力を失うなどの重傷を負った後、それまでの写真と物語とを融合させるような作風から、「馬の写真家」に転身していくプロセスについて語られることが多かった。だが、今回の写真集では、今井が「芸術写真家、コマーシャルフォトグラファー、営業写真家という三足のわらじを履いていた」(戸田昌子「蘇る今井壽恵」)ことにも注目している。今井は1975年の個展「馬の世界を詩う」において、作品を展示即売したという。写真を芸術という枠に閉ざすのではなく、「夢のある商品」としてより開かれたものにしていくという志向は、現在でも有効性を持つのではないだろうか。

そう考えると、今井が1964〜1974年に、エッソ・スタンダード石油(現・ENEOS)の広報誌『Energy』の表紙のために撮影した写真シリーズも、興味深い試みといえるだろう。多重露光などの技法を駆使し、抽象と具象との間を行きつ戻りつするようなそれらの写真群もまた、「夢のある商品」の具現化というべき、型破りな実験作だった。

関連レビュー

今井壽恵の世界:第一期 初期前衛作品「魂の詩1956−1974」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年02月01日号)

今井壽恵の世界:第二期「生命(いのち)の輝き–名馬を追って」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年02月01日号)

2023/01/05(木)(飯沢耕太郎)

石川竜一『zk』

発行所:赤々舎

発行日:2022/12/25

石川竜一は2014年に『絶景のポリフォニー』と題する写真集を赤々舎から刊行している。本作は、タイトルを見てもわかるようにその続編と位置づけられる。だが、やはり同年に刊行された『okinawan portraits 2010-2012』(赤々舎)とともに第40回木村伊兵衛写真賞を受賞した前作と、今回の『zk』では、かなり味わいが違ってきている。

最も目につくのは、『絶景のポリフォニー』は石川が生まれ育った沖縄の写真だけで構成されていたのに対して、『zk』では被写体の幅が大きく広がっているということだ。巻末の撮影地の一覧を見ると、埼玉、大阪、東京。神奈川、京都、広島、千葉、北海道、福岡、宮城、福島、山梨、沖縄、石川など、その撮影場所が日本各地に大きく広がってきていることがわかる。人とモノの蠢きを直裁に捉えたスナップ写真が中心なのは前作と変わりがないが、純粋な「風景」というべき作品も多く、「ノイズ」と題されたほとんど色とフォルムだけの純粋抽象写真まである。明らかに被写体をキャッチするアンテナの許容範囲が拡張しており、その精度もさらに上がってきているのだ。

石川は、いわばライフワークともいうべきこの絶景=zkシリーズで何を追い求めようとしているのだろうか。本書におさめられたテキスト「zk」で、彼はこのように記している。「記号は文化だ。文化とは集団だ。集団とは運動だ。運動とは存在だ。存在とは意志だ。意志とはすべての外側だ。すべてのものは特定の誰かや、何かのためのものではない。世界は外にあって、内にある。唯一在ることがすべてを繋げ、無いことと重なり合っている。その重なりと、揺らぎと、もつれ」。

この小気味のいい言葉の連なりから見えてくるのは、「外にあって、内にある」世界に向けて、カメラを手に全身全霊で踏み込み、もがきつつ対応していく、荒武者のような写真家の在り方である。そのような世界との向き合い方は、むろん彼自身を切り裂き、血を流しかねない、危うさを孕んだものとなるだろう。いまや、絶滅危惧種になりつつあるようにも見える、生と写真とを一体化させた撮影者のあり方を、確かに石川は選びとった。『zk』はそんな彼の、現時点での中間報告というべき写真集である。

関連レビュー

石川竜一「絶景のポリフォニー」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年01月15日号)

2023/01/04(水)(飯沢耕太郎)

諏訪敦 眼窩裏の火事

会期:2022/12/17~2023/02/26

府中市美術館[東京都]

子どものころから、自分の感じている赤と他人の感じている赤とは同じ色なのか、あるいは、同じ景色を見ていても他人の見ている景色と同じように見えているのか、疑問に思うことがあった。こうした問いは長じて、物体とその表象はまったく別物であると理解することで薄らいだとはいえ、たとえば死んだらどうなるのかといった問いと同じく、永遠の謎として残されるだろう。絵を描くのは、そうした謎に少しでも近づくためなのかもしれないし、そういう疑問を持ち続けた人が絵描きになるのかもしれない。また、絵を描いていると別の疑問も湧いてくる。なぜ刻々と移りゆくものを表わせないのか、なぜ物体の裏側や360度の全景が描けないのか、なぜ光のように明るい絵具はないのかと。そんな限界だらけのなかで可能性を探っていくのが絵を描く楽しみでもあるのだが。

前置きが長くなったが、諏訪敦の個展を見て改めて絵を描くことのおもしろさと難しさを思った。展示は「棄民」「静物画について」「わたしたちはふたたびであう」の3章立て。「棄民」は父と祖母を描いたものだが、ただの肖像画ではない。まず、父の病床の姿および死に顔を描く。死後は父の幼少時から祖母へと遡り、その祖母が敗戦直後に満州で病没して遺棄されたことを知る。諏訪は満州に渡って取材し、祖母の最後の姿を描くのだが、その制作方法が尋常ではない。まず祖母の体型に近い女性のヌードを描き、その肉体が老いて痩せ細り、発疹が現われて死に至るまでの過程を徐々に加えていくというものだった。いってみれば、画面の上で祖母をもういちど死に至らしめたのだ。その完成図だけでなく、途中経過を示す画像もスクリーンに投射している。これはもはや肖像画の範疇を超えて、みずからのルーツを遡って1枚の絵に仕立て上げた歴史画(物語画)といってもいい。

「静物画について」はコロナ禍で静物画について探求したシリーズ。静物画は文字どおり動かないので、写実絵画にはもっとも適したジャンルかもしれない。諏訪は豆腐や透明グラスといった絵になりにくいモチーフをあえて選んで、克明に写し取っている。ときおり画面に現われる炎か煙のような白い揺らぎは、諏訪の視覚に現われる閃輝暗点という症状を表わしたもの。つまり諏訪だけに「見える」現象を描いたものであり、みんな見ているものは同じという絵画の前提を覆す試みともとれる。タイトルの「眼窩裏の火事」とはこの視覚症状のことだ。展示は台の上に作品を立て、スポットライトを当てて見せるという方法を採っている。

最後の「わたしたちはふたたびであう」は、大野一雄ら舞踏家を中心とする肖像画の展示。最晩年の大野の床に伏す姿を描いた作品は、前述の病床の父の姿とも重なる。大野の死後、彼の舞踏をコピーする川口隆夫の舞い姿も描いている。そのうちの1点《Mimesis》(2022)は、千手観音のように腕が何本も伸びている。これは舞踏の動きを表わすだけでなく、大野が若いころに触発されたラ・アルへンチーナ、を模倣する大野一雄、を模倣する川口隆夫という、3代にわたって受け継がれてきた舞踏リレーを表わしているのだ。ほかにもビデオジャーナリストの佐藤和貴、そのパートナーでシリアで銃撃された山本美香らの肖像画も展示されている。

洞窟壁画から数えると絵画には5万年もの歴史があり、写真が発明されようがAIが発達しようがいまだ絶滅する気配がない。でもそれは絵画が完全無欠なメディアであることを意味しない。逆に欠陥だらけで時代遅れの器といっていい。諏訪はむしろそうした絵画の限界を制作の糧として、視覚表現の可能性を切り開いているように見える。

公式サイト:https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuten/2022_SUWA_Atsushi_exhibition.html

2022/12/28(水)(村田真)

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ」

東京都現代美術館[東京]

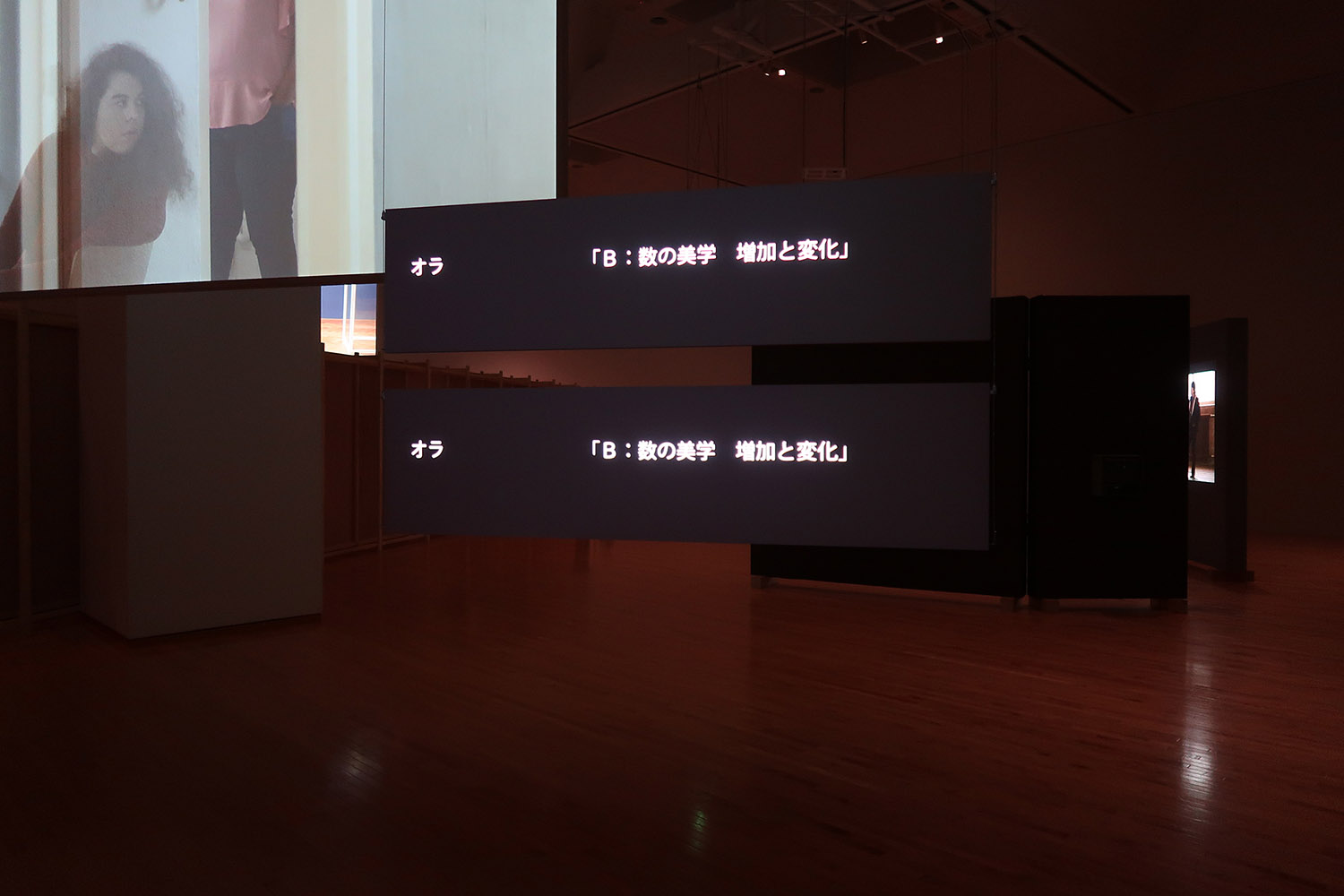

夕方に東京都現代美術館に到着したため、「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展は、映像作品をフルに鑑賞できず、その内容についてはあまりコメントできない(モダニズムの集合住宅をめぐる社会的な問題を扱う作品は興味深いものだった)。これは鑑賞に時間を要する映像系の展示の悩ましいところだが、会期中に再入場できるウェルカムバック券が出るようになっていた。感心したのは、映像を見せるための会場デザインがとても良かったこと。映像がメインになると、しばしば暗室が並んだり、空間がなくなってしまうこともあるが、ここでは相互に浸透する魅力的な空間が出現していた。特にデザイナーは明記されず、展覧会のチラシでは「これまでの代表的な5作品を、複数の視点と声が交差する舞台のような、ひとつのゆるやかなインスタレーションとして展示します」と書かれていたように、会場の構成も作家によるものだ。

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」展 展示風景

パリ、上海、ロンドン、ニューヨークなど世界巡回した「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展は、館外の企画なのに、なんで会期が半年もあるのかと実は訝しがったが、実際に展示を鑑賞し、これだけ作り込んだものなら、それに見合う価値をもつと思わされた。一昨年は福岡で天神ビジネスセンターを完成させ、今年竣工する予定の虎ノ門ヒルズ ステーションタワーにも関わる、OMAの重松象平が、展覧会の空間デザインを担当しており、企画展とは思えない、常設並みの仕上がりになっていたからである。精度が高い鏡面を多用しつつ、複数のパターンの空間が展開しており、端的にいって、ものすごい費用がかかっているはずだ。近年は、安ければ良い、コスパばかりが求められるが、それだけがデザインの可能性ではない。ディオールに興味がなくとも、良い意味で桁違いにお金をかけると、正しく、ここまで徹底したディスプレイが可能になるのを体験するだけでも訪れるべき展覧会である。天井まで可燃に見えるような造作物で覆い、消防法など、どうやってクリアしたのだろうと思うエリアも存在した。(もちろん、東京オリンピック2020の開会式のように、大金をかけたはずなのに、ダメだったものは批判されるべきだ)高木由利子が撮影した写真も魅力的である。ゴージャスな夢の世界を演出する展覧会が、ディオールのブランド・イメージを上げることを目的としているなら、完全な成功と言えるだろう。

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

「クリスチャン・ディオール、 夢のクチュリエ」展 展示風景

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台

会期:2022年11月12日(土)〜2023年2月19日(日)

クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ

会期:2022年12月21日(水)~2023年5月28日(日)

関連記事

【パリ】70年の歴史を俯瞰する初の大回顧展「Christian Dior──Couturier du Rêve」|栗栖智美:フォーカス(2017年10月01日号)

2022/12/25(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)