artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

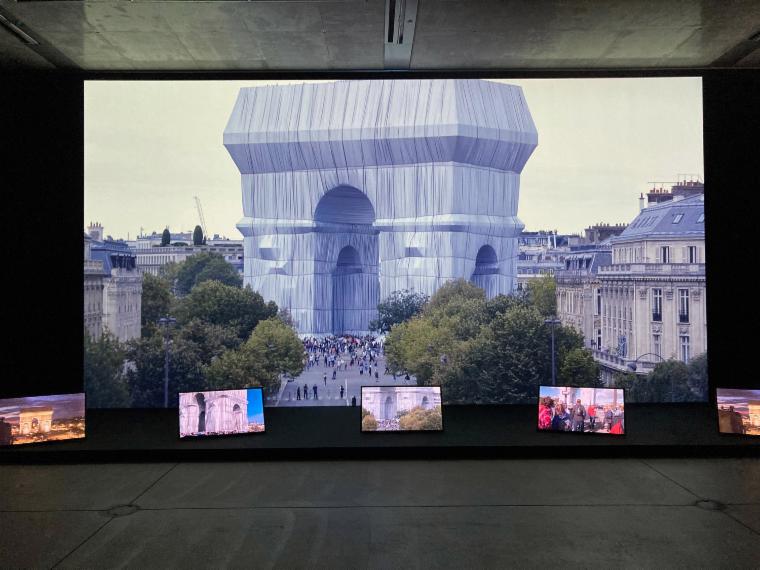

クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門”

会期:2022/06/13~2023/02/12

21_21 DESIGN SIGHT[東京都]

2021年9月から約2週間、パリのエトワール凱旋門が巨大な布ですっぽり覆われた。このクリスト&ジャンヌ=クロードによる最後のプロジェクト《包まれた凱旋門》を紹介する展示が行なわれている。場所は21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)、会期は8ヶ月という異例の長さに、21_21の創設者である三宅一生とクリスト夫妻との「布」を介した友情がうかがえる。と同時に、このプロジェクトを準備中の2020年に急逝したクリストへの追悼の意もあるのかもしれない(ジャンヌ=クロードは2009年に没)。その三宅もこの展覧会がオープンして間もない昨年夏に亡くなってしまった。20世紀がどんどん遠ざかっていくようで寂しい。

島々をピンクの布で囲んだり、巨大な傘を何千本も立てたり、いわくのある建物を布で包んだりするクリスト&ジャンヌ=クロードのプロジェクトは、どれも規模が大きく、莫大な資金とおびただしい許認可を必要とするため、実現までに数年、時に数十年かかることもあった。なかでも「包まれた凱旋門」が発想されたのは、彼らがパリで出会い、「梱包芸術」を始めて間もない1961年まで遡るから、実に60年かかったことになる。当初の実施予定は2020年だったが、コロナ禍により1年延期。その間にクリストが亡くなったが、プロジェクトは協力者に引き継がれて実現された。

パリのエトワール凱旋門は、ナポレオンの命により建てられた高さ50メートル、幅45メートルの巨大な歴史的建造物。しかも浮き彫り彫刻で装飾されているため、布を被せるにも傷つけないようにしなければいけない。なによりクリストが重視するのは、風になびくドレープの美しさだ。そのため、約2万5千平方メートルに及ぶリサイクル可能なポリプロピレン製の銀色の布と、それを縛る延3千メートルの赤いロープは、独自に開発したオリジナルのものを使ったという。

21_21での展示は、クリスト夫妻のこれまでの主要なプロジェクトを写真で振り返り、「包まれた凱旋門」のマケット、資金づくりのためのドローイング(コピー)、実現した「包まれた凱旋門」の写真、図面、プロジェクトに尽力したエンジニアや政治家らによるインタビュー映像などで構成されている。会場の一部には、実際に使われた銀色の布と赤いロープによる梱包の様子が部分的に再現され、その大きさが実感できる。それにしても、こんなことを思いつくアーティストもすごいが、それを許すパリという都市も太っ腹だとつくづく思う。日本でやるとしたら、東京タワーか、法隆寺か、太陽の塔か……無理だろうな。

展示風景 [筆者撮影]

公式サイト:https://www.2121designsight.jp/program/C_JC/

関連レビュー

クリストとジャンヌ・クロード展|村田真:artscapeレビュー(2010年05月15日号)

2022/12/14(水)(村田真)

上原沙也加「眠る木」

会期:2022/12/13~2022/12/26

ニコンサロン[東京都]

2020年に「The Others」で第36回東川賞新人作家賞を受賞するなど、沖縄出身の写真家、上原沙也加の作品は各所で注目を集めつつある。その彼女の新作18点を展示した個展が、東京・新宿のニコンサロンで開催された。

上原の写真に人間は登場してこない。そこに写っているのは、マネキン人形、ティッシュの箱、灰皿、バッジの群れ、作り物の人魚の像といった事物である。とりたててこれを撮ろうと決めているのではなく、沖縄の路上で目についたものに、衒いなくカメラを向けている。「THINK TWICE ABOUT THE WORLD」「DON’T WALK」など、看板や信号として文字化されたメッセージが目につく。それらがウィンドーの中のアンネ・フランクの顔写真などとともに、会場に並んでいる写真にある種の方向性を与えている。

上原がもくろんでいるのは、2020年代の沖縄の路上風景を切り取ることで、「さまざまな記号やイメージがいく層にも重なっている」様態を提示することだと思う。その試みはとてもうまくいっていて、沖縄の路上の事物が、否応なしに身に纏わざるを得ない政治性、歴史性が、写真の画面から、また複数の写真の組み合わせからも浮かび上がってきていた。それはまた、上原に強い影響を与えた、写真群をアトランダムに構成していく東松照明の「群写真」の方法論を、換骨奪胎して再構築する試みともいえる。点数は少ないが、しっかりまとまっていて、見応えのある展示になっていた。

ただ、画面から人間を除いたことについては、さらに検討の余地がありそうだ。本作には、沖縄の現実に見合ったより広がりのあるシリーズへと展開していく可能性を感じる。そこでは、人もまた重要な要素として浮上してくるのではないだろうか。

公式サイト:https://www.nikon-image.com/activity/exhibition/thegallery/events/2022/20221213_ns.html

2022/12/14(水)(飯沢耕太郎)

ビーズ─つなぐ かざる みせる 国立民族学博物館コレクション

会期:2022/11/15~2023/01/15

渋谷区立松濤美術館[東京都]

ビーズというと、それまでガラスやプラスチックの玉をつないだアクセサリーというイメージしか持っていなかった。どちらかと言えば、個人的にはそれほど興味のあるものではなかったのだが、本展を観てそのイメージがガラリと変わった。本展ではビーズを「さまざまな部材に穴を開け、それらをつないだもの」と定義する。さまざまな部材とはガラスやプラスチックのみならず、世界を見渡せば植物や貝、石、鳥の羽根、卵殻、動物の歯、骨、鱗と実に多様だ。なんと12万年前から世界各地で人類はビーズをつくってきたのだという。女性がおしゃれのために身につけるアクセサリーという概念はほんの一部に過ぎなかった。もっとプリミティブで、土着的で、民族的な装身具だったのだ。そんな新たな概念のもとで展示を眺めると、それぞれがとても興味深く映った。

展示風景 渋谷区立松濤美術館B1F

展示風景 渋谷区立松濤美術館B1F

人類史を調べると、12万年前は温暖化によりネアンデルタール人が急増したとされる中期旧石器時代に当たる。彼らは洞窟に住み、石器や弓矢を使用して狩猟生活を送っていたのが特徴だが、注目したいのは埋葬を始めたという点だ。つまり祈祷や魔除けなどの呪術的な儀式にビーズを用いてきた可能性が高い。もちろん、それだけではない。自身の身分やアイデンティティを表現するために衣服や身体にビーズをあしらってきたのだという。

《壁飾り》ブラジル 国立民族学博物館蔵

《壁飾り》ブラジル 国立民族学博物館蔵

その多様な素材でできたビーズ群はなんとも迫力があった。貝や石、鳥の羽根などは鮮やかで見栄えがするが、動物の歯や骨、鱗などはややグロテスクでもある。だからこそ強烈な強さがあり、それを生んだ人々のたくましさが伝わった。

そもそもなぜ先史から世界のあちこちで人類はビーズをつくってきたのだろうか。それが衣服や装身具の一部であったことは理解できたが、細かいパーツに穴を開けて糸状のものを通してつなぐ行為をわざわざしてきたところが面白い。そこには何かつくらざるを得ない純粋な創作欲求を感じてならない。シンプルな構造で、身近にあるどんな物でもできるからこそ、創作の自由度が高く、人々の心を捉えたのかもしれない。本展では最後に現代作家のビーズ作品が紹介されており、なおそれを強く感じた。人々のビーズ創作への熱はこの先も冷めることはないのだろう。

《首飾り》フィジー 国立民族学博物館蔵

《首飾り》フィジー 国立民族学博物館蔵

公式サイト:https://shoto-museum.jp/exhibitions/198beads/

2022/12/13(火)(杉江あこ)

「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答

会期:2022/12/10~2022/12/11

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

国際的に活躍するインドの演出家シャンカル・ヴェンカテーシュワランと、気鋭の演出家・和田ながらによる、初めての共同演出作品。ヴェンカテーシュワランが近年京都で上演した『犯罪部族法』と『インディアン・ロープ・トリック』もカースト制批判が主題であり、本作はその延長上にあると同時に、和田と俳優の武田暁という2人の日本人女性との共同作業によって、作品の射程がより広がりを見せた。

本作の正式タイトルは、『「さようなら、ご成功を祈ります」──B.R.アンベードカル博士が1936年ラホール市のカースト撤廃協会の招待に応じて準備したものの協会側が内容が耐え難いと判断し招待を撤回したため実際には読み上げられなかった演説『カーストの絶滅』への応答』。アンベードカル(1891-1956)は、インドの不可触民の出身で、差別的制度の撤廃を訴えた社会改革運動家、政治家。ヒンドゥー教に対する態度の違いから協会と対立し、演説原稿が実際に「声」として読まれることはなかったが、後に書籍化された(『カーストの絶滅』山崎元一・吉村玲子訳、明石書店、1994)。いま読んでも示唆に富むテクストだ。

実際に読み上げると4時間近くかかるが、本作では抜粋を俳優たちが分担して読み上げる。また、「演説シーン」の合間に、お互いへの質問やこのテクストとの距離感など「クリエーション過程での対話」が入れ子状に挿入される。ヴェンカテーシュワランの過去作品でも、「役の交換」によって「他者の立場に想像的に身を置くこと」が示され、「通訳」の介在が多言語間のヒエラルキーを可視化するなど、メタ的な仕掛けが鍵を握っていた。本作でも「役の交換」をはじめ、演劇のさまざまな可能性が発揮され、極めて知的に構築されている。

冒頭、花道から登場した俳優たちは、そのまま「舞台の手前」で「自己紹介」を始める。上記の過去作品にも出演したアニルドゥ・ナーヤル(ルディ)とチャンドラ・ニーナサム、日本人女優の武田暁の3名だ。だが、彼らは互いの立場を言語とともに交換しており、武田暁は「チャンドラ」として日本語で話し、チャンドラは「ルディ」としてカンナダ語で話し、ルディは「武田暁」として英語で話す。「他者を代理=表象する」という演劇の原理構造を、その場にいる者どうしに適用したシンプルな操作だが、「多言語」の要素も加わることで事態は複雑になる。「自らの母語で互いを交換的に演じ合う」というこの二重化の操作を通して、カースト外に置かれた不可触民、カースト内の特権階級、カースト制とは(一見)隔たった日本人で女性という3者が、時に立場の隔たりを強調し、時に接近して重なり合う。このズレと共振の振幅が本作の重要な要素であるため、以下では、「演じられている役(演じる俳優)」という二重の表記を用いる。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

「日本人の俳優としてこの演説原稿をどう読むことができるのか」と逡巡を語る武田(ルディ)。「自分の特権性について考えてしまうため、自分にとってもこのテクストは壁だ」と語るルディ(チャンドラ)。一方、「このテクストはまさに自分のことだ」と言う不可触民出身のチャンドラ(武田)は、率先して演説台へ上がる。だが、「なぜ私が呼ばれたのか」という冒頭の言葉は、日本人女性の身体から日本語の音声として発せられるとき、武田自身の内面の逡巡の発露として、二重性のうちに響く。そして、「日本人で女性である武田が、どうこのテクストに接近し、どう自分自身のものとして読むことができるか」に至る過程が本作を貫く軸線となる。ここには、演出の和田自身の問題意識も重なっている。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

チャンドラ(武田)が読み上げる演説は、不可触民が受ける差別や抑圧の告発で始まる。不可触民を示す印を付けて外出すること。穢れがうつらないように、歩いた跡を掃く箒を持ち歩くこと。差別に基づく暴力・殺人事件の数々。教育、公道を歩く権利、食事、服装と生活のすみずみまで至る抑圧。

カースト制による差別は、独立後の1950年に制定されたインド憲法で禁止されているが、ヒンドゥー教に基づく慣習としていまも残る。演説の合間には、ヒンドゥー教徒が外国にもカースト制をもち込む例として、「アメリカのビジネスの場で、初対面のインド人どうしが、相手のカーストを知るために苗字を聞きだそうとする」シーンが演じられる。だが、「日本人女性が演じるインド人男性」が再現してみせるという二重の間接性は、カースト制自体が人工的に構築された虚構であることを露呈させる。一方、「役」の交換可能性は、「カーストは生まれに基づき、死ぬまで抜け出せない」という不合理性を逆説的に際立たせる。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

自信に満ちた態度で「原稿の読み上げ」の一番手を担当するチャンドラ(武田)とは対照的に、武田(ルディ)は黙って原稿をめくり、おずおずと演説台へ向かい、口調も身ぶりも控えめだ。ここには、カースト制をめぐって当事者性から最も遠い「日本人」と、マジョリティ側のルディが「マイノリティの切実な声を代弁的に奪うこと」のためらいが重なり合う(なお、演説の合間の会話シーンでは、「日本の部落民は不可触民と同じ?」という質問がインド人側から武田[ルディ]に投げかけられるが、「沈黙」したままである)。

中盤、演説は、カースト制改革者たちが「女性の不在」を前提にすることを批判していく。ヴェンカテーシュワランの過去作、特に『犯罪部族法』もカースト制による分断と抑圧構造を批判していたが、「男性2人の対話」という限界を抱えていた。会話シーンで武田(ルディ)は「この演説が実現していたら聴衆に女性はいたのか」と想像し、チャンドラ(武田)は「“不在”にどうやって気づくのか」と問いかける。その声は、不可触民/女性の重なり合いのなかに、「マイノリティ内部の細分化された差別構造の見えにくさ」を問うてもいる。また、カースト制維持派の「カースト制は社会における役割分担」という主張は、ジェンダーの権力構造とも重なってみえてくる。

後半、演説の言葉は、「無関心こそ人々を侵す病悪で最悪のもの」「異カースト間での通婚や共食といった表面的な形式ではなく、観念の改革こそが必要」「ヒンドゥー教の経典の権威を破壊しない限り、人々の行動は変わらない」と普遍性と熱を帯びてくる。では、私たちにとっての「経典」とは何だろうか? 例えば、家父長制や性別二元論、異性愛規範に基づく抑圧的なジェンダー構造がそうだ。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

「カースト制はマジョリティにとって呼吸のようなもので、空気を汚染する。この感染に苦しむ人々が共感で連帯すべきだ」という演説の言葉を受け取るように、手から手へ原稿を渡し、それぞれの声で読み上げていく俳優たち。最後に「読み上げ」を担当するのはチャンドラ(武田)だが、演説台=「演技の空間」から踏み出し、舞台前面に立つ姿は、「このテクストに最も近い」チャンドラをまだ演じているのか、「最も遠い」武田自身の声として読んでいるのか、もはやわからない。そして読み上げを終えた俳優たちが自分自身の名前を告げて終幕となる。こうして、語られず、抑圧された言葉に「声」を与える本作は、武田/和田がこの「他者のテクスト」にどう自身の声を寄り添わせていくか、という二重性をこそ上演するのだ。

「声」を与えて回復させること。ひとつの声による独占的領有ではなく、声の「分有」によって「連帯」を音響的に現前させること。単なる「複数人での朗読」ではなく、「役の交換」を通して、帰属の異なる他者の立場に想像的に身を置くこと。そして差異と共通項を確認すること。こうした多層的な「演説の実現」の場に、私たち観客も「聴衆」として参加していること。多くの演劇は、第四の壁すなわち「観客の存在の意識的消去」のうえに成り立つが、過去作も含めてヴェンカテーシュワランの舞台は「そこに観客がいること」を排除しない温かさに満ちている。抑圧的な社会構造についてともに考え、批評的に捉え直すためのものとして、本作はこうした「演劇」の力を信じているのだ。

公式サイト:https://k-pac.org/events/8098/

関連レビュー

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『インディアン・ロープ・トリック』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『犯罪部族法』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年01月15日号)

2022/12/10(土)(高嶋慈)

合田佐和子展 帰る途(みち)もつもりもない

会期:2022/11/03~2023/01/15

高知県立美術館[高知県]

初期のオブジェ作品から晩年の色鉛筆画に至るまで、「300点を超える資料を体系的に検証し、美術家・合田佐和子の全貌」に迫った回顧展が、その生地である高知市の高知県立美術館で開催された。その展示を見ながら、合田を「写真家」として捉え直す可能性について考えていた。

合田が実際に写真を表現の媒体として用いた例は、1981年に日本ポラロイド社から提供されたSX70フィルムで制作された一連のポートレートのシリーズ(閉じられた瞼に偽の瞳が描かれている)、1985〜1986年のエジプト滞在時に撮影された大量のスナップ写真など、それほど多くはない。だが、合田の代名詞というべき1970年代以降の陰鬱な色調の油彩画のほとんどは、古写真、ピンナップ写真、雑誌や写真集の掲載図版などを元にしており、ある意味で「描かれた写真」にほかならない。また、1980年代後半から90年代にかけては、クローズアップレンズを通して見た世界の眺め(「レンズ効果」)に魅せられ、貝、花、石、雑誌の誌面などを撮影するとともに、その膨大な量の画像を元に、色彩とフレアの効果を強調した眩惑的な雰囲気の油彩画を残している。

こうしてみると、合田は明らかに写真的な視覚体験を自らの制作活動の起点に据えていた。彼女はむろん、プロフェッショナルな職能、技術を持つ「写真家」ではなかったかもしれない。だがむしろ、写真のヴィジュアル的な可能性を、絵画という迂回路を挟み込むことで、より純粋に追求しようとしていたのではないだろうか。

もう一ついえるのは、合田の写真の使用が、常に膨大な量のアーカイブを形成するという方向に動いていたということである。そのアーカイブは決して閉じられたものではない。むしろ、アーティスト個人の視覚的な体験を、時代、地域、あるいは性差などを超えて、とめどなく拡張していこうとする意図を孕む。特に、これまであまり取りあげられてこなかった「レンズ効果」の時期の作品群は、20世紀後半から21世紀にかけての写真的視覚の変遷を辿る上で、重要な意味を持つ仕事だと思う。なお、本展は2023年1月28日~3月26日に三鷹市美術ギャラリーに巡回する。

公式サイト:https://moak.jp/event/exhibitions/goda_sawako.html

2022/12/10(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)