artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

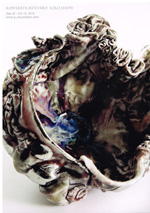

川端健太郎展

会期:2015/09/26~2015/10/18

ギャラリー器館[京都府]

二つの展示室から成る本展では、フロアごとに異なる系統の作品が見られた。ひとつは青を基調とした瓶あるいは壺で、優雅な曲線を描く有機的なフォルムと、掛け流した多色の釉薬が見せる抽象絵画のような表情が美しい。もうひとつは茶碗を中心とした器類だ。細かな皺や襞を持ち、まるで牡蠣やアコヤガイなどの海洋生物を思わせるフォルムをまとった茶碗の魅力が傑出していた。どちらの作品も過剰なまでに成長した装飾が見所だが、それらが単なる加飾やナルシシズムに陥るのではなく、原初的内発性と高い技術が融合した高度な領域に達しているのが川端作品の魅力だ。陶芸愛好家に独占させておくのはもったいない。現代美術ファンも彼の仕事に注目すべきだ。

2015/10/13(火)(小吹隆文)

中村政人 個展「明るい絶望」

会期:2015/10/10~2015/11/23

3331 Arts Chiyoda[東京都]

3331 Arts Chiyodaの統括ディレクター、中村政人の個展。個展としては、実に10年ぶりだという。東京の都心にある3331というアートセンターそのものが中村の作品として考えられなくもないが、今回はそのメインギャラリーで700枚の写真と新作のインスタレーションを発表した。

注目したのは、1989年から94年にかけて撮影された写真の数々。中村が留学していた韓国の街並みや展覧会、帰国後に手がけた「ザ・ギンブラート」や「新宿少年アート」など、たいへん貴重な記録である。そこには当時中村と近しい関係にあった村上隆や小山登美夫、西原みん、中ザワヒデキ、小沢剛、会田誠らの若々しい姿が見受けられる。それらのモノクロ写真からは90年代当時の生々しい雰囲気とともに、その90年代を歴史化しようとする並々ならぬ意欲が伝わってきた。

おびただしい写真を浴びるように見ていくなかで、ひとつ気がついたことがある。それは当時の写真のなかには、パフォーマンスが多く写されているという事実である。むろん、一口に「パフォーマンス」といっても、「ザ・ギンブラート」のような路上のゲリラ的な身体表現から、いわゆる「再現芸術」と呼ばれている確信犯的なシミュレーション、さらには「パフォーマンス」という言葉がふさわしいのか訝しくなるほどの宴会芸のような身ぶりまで、その言葉が意味する内容は幅広い。だが、90年前後のアートシーンを生きていた彼らが、自らの肉体を運動させることに腐心していたことは、まず間違いない。

90年代を歴史化しようとするとき、このことはことのほか重要な意味をもつ。なぜなら、「パフォーマンス」という言葉が該当するにせよしないにせよ、肉体表現の隆盛はある種の歴史的な切断面を暗示しているからだ。

先ごろカイカイキキギャラリーで個展を催した菊畑茂久馬は、言うまでもなく「九州派」を代表する美術家だが、戦争画をめぐる鋭い論考を発表するなど、優れた論客としても知られている。その菊畑は戦時中の戦争画から戦後美術の展開を「肉体絵画」の台頭によって整理した。すなわち戦中の戦争画の主要な主題は、現在東京国立近代美術館の常設展で展示されている藤田嗣治の戦争画がそうであるように、幾重にも折り重なった肉体の塊だったが、その主題は戦後の鶴岡政男や麻生三郎、福沢一郎らの絵画にも継承されている。ただ一点、前者の肉体が着衣だったのに対し、後者のそれは文字どおり全裸だったという差異を指摘したうえで、菊畑は戦後美術の出発点として「肉体絵画」を位置づけるのである。

つまり、こういうことだ。「肉体絵画」の肉体は、戦後を戦争から切り離すためにこそ絵画に導入された。このことから敷衍できる仮説は、従来の歴史を切断し、新たな出発点を設ける野望を実現させようとするとき、人は肉体にまなざしを向け、肉体を躍動させるのではないかということだ。

翻って90年前後のアートシーンを見直してみれば、そこには戦争という決定的なエポックがあったわけではないにせよ、私たちがいま知っている現代美術にとってのある種の原点が刻まれていることがわかる。その原点とは、いわゆる「G9」としてくくられるコマーシャル・ギャラリーが90年前後に活動を開始したことだけを指しているわけではない。中村政人や村上隆の台頭は、それまでのもの派からポストもの派という歴史的な展開とは別の潮流の誕生を明らかに意味していた。さらに中村政人が現在手がけている都市型のアートセンターは、90年代以後急増した地域社会の只中で実行されるアートプロジェクトで養った経験と知見によって成立しているが、産業と行政、コミュニティを巻き込んだ美術のありようは、美術を美術として自立させて考える従来のモダニズムとは明らかに一線を画している。2015年現在の現代美術のなかには、旧来のモダニズムがゾンビのようにいまだに彷徨っているが、それに対するオルタナティヴが生まれたのが、90年前後の歴史的な切断面だったのである。そしていまや、そのオルタナティヴは主流になりつつある。

興味深いのは、中村政人は90年前後の肉体芸術を「記録」した一方、肉体芸術を「実践」していたわけではないという点である。つまり状況の当事者でありながら、同時に観察者でもあった。60年代であれば「記録」は平田実や羽永光利らの写真家によって担われていたが、その機能を中村は自分自身で実行した。そこには、例えば中村が『RENTAL GALLERY』や『美術と教育』において、本来は研究者が担うべき役割を、すぐれた実行力によって代行したように、ポストモダン時代のアーティスト像という一面がないわけではない。だが、より本質的には、そのようにして自覚的に記録写真を残すことで、新たな歴史のための物証をそろえたという一面も指摘できよう。

90年前後の歴史の切れ目は、45年のそれのように「戦争」という暴力によって引き裂かれたわけではない。それは、当時の若いアーティストなりギャラリストなりキュレイターが意図的かつ人為的につくり出したのだ。あの700枚もの写真群は、その「必要」と「戦略性」を如実に物語っているのである。

2015/10/12(月)(福住廉)

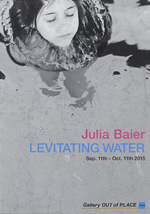

ジュリア・バイエル「浮かぶ水」

会期:2015/09/11~2015/10/11

Gallery OUT of Place TOKYO[東京都]

アーツ千代田3331内のGallery OUT of Place TOKYOで開催された、ジュリア・バイエルの「浮かぶ水」展がなかなか面白かった。まったく名前を知らなかった写真家だが、独特の作品世界の持ち主である。

バイエルは1971年、ドイツ・アウグスブルクに生まれ、ベルリンを拠点として活動している。ドイツの写真家らしく、フォルマリスティックなアプローチも見られるが、女性らしい柔らかに伸び縮みする視点を併用することで、ゆるやかな膨らみのある画面に仕上げていた。今回展示されたのは、2013年に刊行された写真集『Water Matters』に収録された作品に、近作のアイルランド滞在時の写真を加えた、大小のモノクロームプリントが20点。光と影の投影、水の表面の質感の描写を強調して、水と戯れる人たちの姿を巧みに切り取る作品が多いが、雨や雪などの自然現象の写真も含んでいる。さまざまな「水の事柄」のありようを、多面的に提示しようするシリーズといえる。

実は、彼女は2005年に奈良を中心に日本に滞在しており、その時に銭湯がすっかり気に入って通い詰めていたのだという。そこで撮影した写真をまとめた『銭湯』(ベルリン日独センター、2008年)という作品集もある。それを見ても、やはり彼女の関心は、水と人との身体性を介した触れ合い、溶け合いのプロセスを、細やかに定着することにあるのではないだろうか。今のところは、まだバラバラな状態だが、将来的にはそれらが一つにまとまって、より包括的な作品に成長していくことも充分に考えられそうだ。

2015/10/11(日)(飯沢耕太郎)

中村政人「明るい絶望」

会期:2015/10/10~2015/11/23

アーツ千代田3331[東京都]

今年開催された写真展の中でも、質的にも量的にも頭一つ抜けた展示といえるだろう。中村政人は、1989~93年に韓国・ソウルに留学するが、「日本からの視点しか持っていなかった自分という存在を否定」されたことでパニック状態に陥る。その「絶望の壁を乗り越えて」いくために、周辺の出来事、出会った人や事物をカメラで撮影し、フィルムを現像、プリントするようになる。その「見ることを身体化するトレーニング」としての写真撮影は、韓国滞在中だけではなく、93年に日本に帰国後も続けられ、膨大な量の写真記録が残された。今回の「明るい絶望」展には、4万点以上に及ぶというそれらの写真群から選ばれた700枚近くが展示されていた。

特にソウル時代の写真が面白い。切り口としては、赤瀬川原平らが1980年代に開始した「トマソン」→「路上観察学」の系譜に連なる仕事といえるだろう。路上で見出された違和感をともなう状況を撮影することで、社会や時代に規定されながらも、時にそれを超越していく人間の営みの奇妙さ、切実さがあぶり出されていく。「駐車禁止」のために設置されたコンクリートやドラム缶、ボウリングのピン型の表示物、「ライオン錠」、「犬と犬小屋と駐車場」など、何度も撮影を繰り返す被写体が登場し、それらの写真を「再考察」することで、何気なく見過ごしていたものへの認識が深められていくのだ。その合間にイ・ブル、チェ・ジョンファ、コー・ナッポンといった韓国人アーティストたちとの交友を写した写真が挟み込まれている。

1993年以降の東京のパートも、基本的な構造は同じだが、ソウル時代と比較すると「中村と村上展」(1992~93年)「ザ・ギンブラート」(1993年)、「新宿少年アート」(1994年)などのアートイベントの記録という側面が強まっていく。「見ることを身体化するトレーニング」のボルテージはやや低下し、中村自身もアーティストとしての活動が先行して、写真撮影に没頭する余裕がなくなっていったということではないだろうか。とはいえ、ソウルと東京で撮影された写真群は、アーティストの余技にはおさまりきらないパワーを感じさせるいい仕事だと思う。純粋に「写真作品」として再構築していくこともできるだろう。

2015/10/11(日)(飯沢耕太郎)

三上浩 硄グリフ展 “QUAUGLYPH”

会期:2015/09/18~2015/11/15

佐賀町アーカイブ[東京都]

石彫をやってる人の関心はなにも作品を完成させることばかりではない。制作する行為そのものを重視する人もいれば、共同作業する人たちとの関係性を重んじる人もいる。三上浩が着目したのは、石を叩くときに出る火花。この火花が飛び散る瞬間を写真に収め、そのかたちをベースに文字を生み出したのが「硄グリフ」だそうだ。ところが、これを完成して数カ月後、発表しようとした矢先に三上は亡くなってしまう。1999年のことだ。今回はこの「硄グリフ」の写真と、そのとき使った石によるインスタレーション。石彫からまったく別のものを生み出そうとした三上だが、彼にとってこれらの写真こそ「石彫」だっただろう。

2015/10/10(土)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)