artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

Hiroshima Art Document 2015

会期:2015/09/19~2015/10/03

旧日本銀行広島支店[広島県]

「Hiroshima Art Document」は、インディペンデント・キュレーターの伊藤由紀子によって、1994年から毎夏開催されている国際的なグループ展である。会場となった旧日本銀行広島支店は、「被爆建物」のひとつであり、広島市指定重要文化財になっている。重厚な石造りの外観と、かつて銀行として使われていた内部空間が残されており、天井高のある開放感あふれるホール、圧迫感と密室感を感じさせる地下金庫室など、空間ごとの特性や場のもつサイトスペシフィックな性格を活かした展示となっている。特に展覧会の全体テーマやコンセプトが設定されているわけではないが、広島という地、「被爆建築」という場所性を意識した作品が展開されている。

秀逸だったのは、ハンス・ヴァン・ハウエリンゲンの映像作品《おい、パールト、原子爆弾はどうする?》。アメリカのテレビ番組、原爆開発や投下の関係者のインタビュー映像、原爆の被害に関する調査報告といった記録映像の中に、インド神話を俳優が演じた映像が繰り返し挿入される。原爆投下の正当性を主張し、「義務を果たしただけだ」と述べる関係者のインタビューと、「武人としてなすべきことを果たせ」と神話上の英雄に呼びかけるインドの神の、いかにも作り物くさいドラマの映像。複数のソースの映像が繋ぎ合わされ、ドキュメントとフィクションが交錯することで、歴史を物語る視点の単一性や絶対性が揺るがされ、解体される。

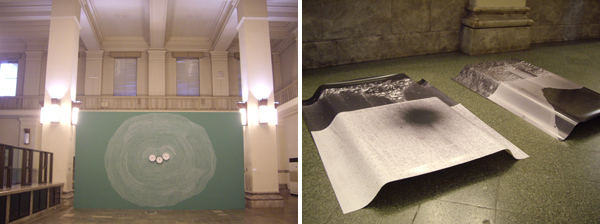

また、今回の展示で気になったのは、ジャン=リュック・ヴィルムートの《タイムズ・サイエンス》とセシール・アートマン《堆積物と空隙(ウォール街、広島)》。前者は、巨大な黒板を模したボードに、「ヒロシマ」「ナガサキ」「フクシマ」、それぞれの核爆発の時刻を指す3つの時計を貼り付け、その周囲にチョークで幾重もの同心円を描いたインスタレーション作品である。一方、アートマンの作品は、広島とニューヨークのグラウンド・ゼロ、それぞれの地面や地表を撮影したモノクロ写真を、重ねて床に置いたものである。写真の粗い粒子や曖昧で不鮮明なイメージは触覚性を喚起し、上に別の写真が重ねられることで一部が見えないことによって、記憶の堆積とともに喪失や亡失をまさに体現する。また、なにかの上を覆うように床に重ねて置かれた姿は、写真でありながら、墓標のようなモニュメントの様相を呈している。

非当事者が、表象不可能性に抗いながら、時間・空間的に遠く隔たった想起の困難な出来事に対して、想像力をもって接近しようとする行為の意図は理解できる。だが、「ヒロシマ」「ナガサキ」「フクシマ」と、「ヒロシマ」「ニューヨークのグラウンド・ゼロ」という複数の「爆心地」が、その地域的・歴史的な固有性を剥ぎ取られ、「時計の指す時刻」「地面=表皮の痕跡」へと記号的に還元され、暴力的に直結されてしまうことに対しては、プロブレマティックな思いを抱かざるを得なかった。

左:ジャン=リュック・ヴィルムート《タイムズ・サイエンス》

右:セシール・アートマン《堆積物と空隙(ウォール街、広島)》

2015/09/27(日)(高嶋慈)

TODAY IS THE DAY:未来への提案

会期:2015/07/26~2015/09/27

アートギャラリーミヤウチ[広島県]

モニターにライブで映る自分自身に向き合いながら、モニターの中心から指がずれないように指差し続けるヴィト・アコンチの映像作品《リ・センターズ》(1971年制作の《センターズ》のリメイク)で始まる本展。モニター=鏡を介して、こちらを指差す自分を指差し続ける、すなわち己の立ち位置の絶えざる問い直しという、印象的で象徴的な導入だ。被爆地・広島において、東日本大震災以降の現在の社会を照射する本展には、ジョーン・ジョナス、ローレンス・ウィーナー、ピピロッティ・リスト、リュック・タイマンス、アピチャッポン・ウィーラセタクン、奈良美智、小沢剛、照屋勇賢など世界的な作家16名が参加している。

強いインパクトで目を惹いたのは、伊藤隆介のヴィデオ・インスタレーション。《そんなことは無かった》では、めちゃくちゃに破壊された福島第一原発の原子炉内部がスクリーン上に映し出されるが、徐々にカメラが退いていくと、精巧に出来たミニチュアのジオラマであることがわかる。映像の前にはお菓子のパッケージの箱と、その奥にジオラマの実物が置かれており、先端に小型カメラの付いた棒がお菓子の箱に開いた穴の中へ侵入していくと、カメラの捉えた映像がライブで映し出される仕掛けだ。また、《自由落下》では、原子爆弾が雲の中を落下する映像が映し出されるが、映像の与える衝撃をあざ笑うかのように、のどかな青空の書き割りの前で原子爆弾の模型が回転し続ける様子が、「撮影セット」として晒されている。写真や映像メディアの虚偽性への問いに加え、永遠に落下し続ける原子爆弾=原発問題の先送りに対する痛烈な批判が窺える。

ユーモアを交えつつ直球を投げかける伊藤作品に対して、ダレン・アーモンドやジャン=リュック・ヴィルムートの作品は、より詩的かつ美しさを湛えている。そしてこの、「美と恐怖の共存」という両義性こそ、本展を通奏低音のように貫く感覚である。ダレン・アーモンドの《Full Moon》シリーズの写真作品は、若狭湾原子力発電所群の半径30km圏内に位置する海岸の風景を、夜間に満月の月明りのみで長時間露光して撮影されている。松の木も岩肌も海面もほの白く発光しているかのようで、凍りついたように幻想的で美しいが、冴え冴えとした白い光に満ちた画面は死の世界を思わせる。ヴィルムートの《Marine Science》では、抒情的であまりにも美しいピアノの旋律、穏やかな光に満ちた海の光景とともに、早く漁を再開したいと話す被災地の漁師のインタビューが挿入される。また、1983年制作と30年以上前の作品でありながら、預言的な戦慄を覚えたのが、ビル・ヴィオラの映像作品《Anthem(聖歌)》。駅舎の暗いホールに一人佇む少女が上げた叫び声は、次々と周波数を変換され、工場の機械の不気味なノイズ、深い森のざわめき、街中のサイレン、手術室の電子音として機械的に変質され、重工業地帯、森の中、多幸感あふれるショッピングエリア、手術室で切り刻まれる人体などの映像に重ねられていく。少女の悲鳴は、世界の残酷さや狂気に初めて触れた叫びのようでもあり、また彼女こそ世界の暗い中心にいて、さまざまに変質されていく叫びを送り出す存在、つまり世界の恐怖の音源であるようにも見える。

このように、本展の根幹には原発事故を端緒とした問題意識が据えられているが、「原発反対」の声高な主張へと収斂するのではなく、「世界は畏怖や狂気で満ちている/にもかかわらず、こんなにも美しい」という美と恐怖の同居に引き裂かれている。そのことがより戦慄を覚えさせる。だが、政治的枠組みの矮小さに堕することなく、そうした倫理的要請を超えた矛盾(存在そのものの矛盾)を引き受け、同時代に向けて提示することこそ、アートの可能性ではないだろうか。

2015/09/27(日)(高嶋慈)

被爆70周年 ヒロシマを見つめる三部作 第1部「ライフ=ワーク」

会期:2015/07/18~2015/09/27

広島市現代美術館[広島県]

展示構成のストーリーは大変分かりやすい。

被爆者が描いた「原爆の絵」50点で始まり、シベリア抑留という過酷な経験を芸術的に昇華させた香月泰男と宮崎進の絵画作品が続く序盤は、「当事者の証言」から「体験の内在化、芸術的昇華」へと展開する。この流れは、肉親の被爆死が創作活動と深い関わりを持つ四国五郎と殿敷侃において、残された日記や遺品となった衣服の絵画化として提示され、残された者の行なう喪の作業、ある種の供養としての「記憶の伝承」という面が加えられる。

この、被爆に関連した資料の絵画化・複写、すなわち「アーカイブの表象化」という作業は、中盤の石内都の写真作品においても共通する。ただし、序盤と中盤を決定的に分かつのは、「当事者/非当事者」という分断線である。中盤では、「非当事者による、物語の回復」が展開される。石内は、日常的で、身体性や触覚性を喚起し、持ち主のパーソナルな記憶を宿し、傷ついた身体のメタファーともなり得る衣服(その多くは若い女性が身に付けていたと思われる鮮やかな柄物やワンピースなど)をカラーで自然体に撮ることで、「被爆」という大きな物語から解放し、かつての持ち主が衣服に抱いていたであろう愛着や記憶に眼差しを向けようとする。また、後藤靖香は、劇画調のマンガの表現スタイルを用いて、第二次世界大戦に従軍した若き日の祖父や大叔父、藤田嗣治や宮本三郎といった従軍画家たちの物語を、デフォルメや力強い描線を駆使して大画面に展開する。

終盤では一転して、被爆樹木や路傍の草花の写生を行なった画家たちが召喚され、植物に仮託した「鎮魂と再生」の空間が立ち上げられる。そして、マチエールの追究と膨大な時間をかけた塗り重ねによって、黒一色のミニマルだが豊穣な絵画を制作した村上友晴。

このように本展は、「当事者による生々しい証言」→「体験の内在化、芸術的昇華」→「記憶の伝承」「アーカイブの表象化」→「物語の回復」→「鎮魂と再生」へと至る流れで構成されている。そこに、タイトルが示すように、日課のように「ライフワーク」として生涯取り組んだ仕事や、正規の美術教育を受けていない人による、みずからの生と直結した創作活動の双方が組み込まれているわけだ。個々の作品は、描き込みの密度や、継続性がもたらす圧倒的な物量感と相まって見応えがある。だが、分かりやすく消費可能な「物語」の着地点へと回収してしまうことで、見えなくなっているのは、広島、ひいては日本を取り巻く「現在地点」ではないだろうか。

2015/09/27(日)(高嶋慈)

吉村和敏『雪の色』

発行所:フォトセレクトブックス

発行日:2015年9月25日

吉村和敏は日本を代表する風景写真家の一人。デビュー作の『プリンス・エドワード島』(講談社、2000年)以来、内外の風景を、光と色の効果を駆使して、ロマンチックに描き出す作品を次々に発表して人気を博してきた。だが一方で、彼は何気ない日常の風景に潜む「繊細な日本の美」をシャープな画像で定着する作品も制作している。今回刊行された『雪の色』は『Sense of Japan』(ノストロ・ボスコ、2009)、『CEMENT』(同、2010)、『SEKISETZ』(丸善出版、2013)といった写真集の系譜に連なるものであり、吉村の写真家としての志の高さがよくあらわれていた。

本書のテーマになっているのは、タイトルから想像できるような雪そのものの色ではなく「雪の中の色」である。降り積もる雪の中を車で走っていると、道路標識、漁船、鳥居、自動販売機、郵便ポスト、バス停、自動車など「カラフルな色」が目の前にあらわれてくる。吉村はそれらを撮影することで、そこに「雪国で、雪や曇りのときだけ現れる不思議な色彩世界」を見出そうとしている。これは、なかなか興味深い視点だと思う。普段は逆に違和感を覚えるような派手な原色の道路標識や郵便ポストが、白い雪の風景に配置されると、いかにも日本的な渋い色味に見えてくるのだ。セメント工場の緻密かつデリケートな美しさを捉えた『CEMENT』もそうだったが、逆転の視点で見直すことで、日本の風景写真に新たな可能性が拓けてくるかもしれない。

2015/09/27(日)(飯沢耕太郎)

代官山フォトフェア

会期:2015/09/25~2015/09/27

代官山ヒルサイドフォーラムほか[東京都]

昨年は「HILLSIDE TERRACE Photo Fair」という名称で開催された日本芸術写真協会(FAPA)主催のイベントが、今回は「代官山フォトフェア」と名前を変えて再出発した。代官山ヒルサイドフォーラムとその近辺の会場を舞台に、EMON PHOTO GALLERY、G/P gallery 、MEM、nap gallery、TARO NASU、YUKA TSURUNO GALLEY、 Taka Ishii Gallery、The Third Gallery Aya、Zen Foto Galleryなど写真作品を扱う日本の代表的なギャラリー20軒が参加し、「フォトブック・サロン」のスペースにはIMA、小宮山書店、MATCH and Company、POST、shashasha、twelvebooksが出品していた。

シルバー・ウィ─クの直後という日程のためか、観客数はあまり伸びなかったようだ(それでも昨年を上回った)。だが、ゆったりと落ち着いた雰囲気で写真や本を見ることができたのはよかったと思う。展示の他にトークセッションやワークショップも開催され、総合型の写真イベントとして着実に育てていこうという意欲が伝わってきた。またFAPA独自の活動として、今年から年2冊のペースでオリジナル編集の写真集を刊行することになり、その第一弾として、石内都が撮影した「遺品」の写真をまとめた『Belongings 遺されたもの』(Case Publishing)が披露されていた。ハードカバーのしっかりした造本の写真集であり、今後の展開が期待できそうだ。

回を重ねていくうちに認知度も高まり、秋の行事として定着していきそうだが、小さくまとまらずに、国際的な情報発信の場となるといいと思う。nap galleryが紹介していた三善チヒロや鶴見幸代の新作のように、既存の写真家だけでなく、これから個展を開催するような新人も積極的に取り上げていってほしいものだ。

2015/09/26(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)