artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

UNKNOWNS 2014──ART×CRITICISM

会期:2014/08/18~2014/08/23

藍画廊+ギャラリー現[東京都]

東京造形大学の近藤昌美と慶応義塾大学の近藤幸夫というふたりの近藤先生を軸に、3年前から毎年開かれている企画展。今年2月に慶応の近藤先生が亡くなり、和田菜穂子先生に代わったが、造形の学生の作品に慶応の学生が批評(作品解説)をつけるというスタイルは変わらない。出品は藍画廊3人にギャラリー現1人の計4人。作品は表現主義的な抽象絵画が多く、人物や動植物のイメージの断片を組み込んだものもあり、やっぱり近藤昌美の影響が色濃い。対する批評のほうは計13人。制作現場を訪れ、作者にインタビューしただけあって、どの文章もなにが描かれてあるか、なぜこのような絵になったかを探り、作者自身の言葉を引きながらていねいに解説している。ただそれだけに近視眼的になりかねず、その作品が現代において、あるいは美術史のなかでどのような位置づけになるかまでは言及されてない。ギョーカイ人としてはいささかものたりなさを感じるけど、一般人向けにはこのほうがいいのかも。

2014/08/18(月)(村田真)

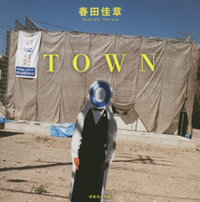

春田佳章『TOWN』

発行所:日本カメラ社

発行日:2014年9月12日

春田佳章は1932年、神戸生まれの写真家。1960年代から『日本カメラ』、『アサヒカメラ』、『フォトアート』などの「月例写真」を中心に作品を発表してきた。アマチュア写真家たちが毎月作品を送り、プロ写真家が審査するコンテストは戦前から長く続いてきたが、それらの成果が脚光を浴びるのは、1950年代の「リアリズム写真運動」(審査は土門拳)の時期などを除いてはあまりない。だが、彼らの地道な活動が日本の写真文化を下支えしているのは間違いないわけで、もう少しきちんとした目配りがあってもいいと思う。春田のような写真家の仕事は、「月例写真」の枠組みを超えた広がりを持ちつつあるからだ。

今回日本カメラ社から刊行された写真集『TOWN』は、「神さんが街におりてきた」、「街はアートする」の二部構成である。第一部は「小便無用」の鳥居のグラフィティを探し求め、第二部は街中で偶然に見出された「アートシーン」を丹念に撮影している。このような街歩き=採集の行為の積み重ねは、アマチュアの特権とでもいうべきものだが、春田は好奇心を全開にしつつ、軽やかに遊び心を持ってシャッターを切り続けている。その結果として、「いとも簡単に建て替えられ、造り替えられる方式が生み出す薄っペラな街の佇まい」が鮮やかに浮かび上がってくることになる。春田は、残念なことにこの写真集の制作途中で逝去した。小ぶりだが、しっかりした造本の『TOWN』は、彼の眼差しの記録としての重みを備えている。

2014/08/18(月)(飯沢耕太郎)

限界芸術百選プロジェクト──田中みずき:銭湯ペンキ絵展

会期:2014/07/19~2014/10/26

まつだい「農舞台」ギャラリー[新潟県]

なぜ風呂屋のペンキ絵に惹かれるのかというと、絵柄がワンパターンだからとか、美術史では扱われないからという「アウトサイダー感」もあるが、最大の理由は、その場で描き、その場で一生を終える「不動産美術」だからだ。その間に数多くの人の目に触れ、しかも見る人全員が裸というのもポイントが高い。そのペンキ絵も銭湯の減少とともに絵師が減り、いまや3人しかいないという。そのひとり、田中みずきは大学で美術史を学び、ペンキ絵について調べたのをきっかけにこの道に入り、最近独立したという異色の存在だ。作品は10メートル近い大作が2点。1点は、お約束の富士山を背景に越後妻有名物の棚田を描いたもの、もう1点は上信越の山々の手前に、この農舞台の建物や草間彌生の彫刻などを描き込んだ松代の風景だ。越後妻有から富士山は見えないし、遠近法も位置関係も無視したありえない風景だが、それがむしろ新鮮に映る。これこそ純粋芸術では味わえない「限界芸術」の醍醐味だろう。これからは銭湯に限らず、私邸のバスルームや殺風景な学校の壁などにもペンキ絵を広げていけばいいと思うのだが、すでに彼女の仕事は銭湯だけでなく広がってるらしい。かつて火山灰に埋もれたポンペイの街から多くの壁画が発掘されたように、将来タブローは消滅してもペンキ絵はあっちこっちに残るに違いない。

2014/08/17(日)(村田真)

成田享 美術/特撮/怪獣 ウルトラマン創造の原点

会期:2014/07/19~2014/08/31

富山県立近代美術館[富山県]

富山県立近代美術館の「成田亨 美術/特撮/怪獣」展は、過去最大の回顧展だろう。武蔵美を出て、当初はアーティストをめざしつつ、『ゴジラ』などを契機にウルトラマンの怪獣デザインを手がけるようになり、晩年は古今東西の怪獣を描くことに捧げた生涯を紹介する。ウルトラマン・シリーズの怪獣は、筆者にとっては、生まれて初めて興味をもった造形であり、最初に影響を受けたアーティストと言えるかもしれない。

2014/08/17(日)(五十嵐太郎)

百々俊二『日本海』

発行日:2014年7月29日

百々俊二の渾身の力作『日本海』のページを繰りながら思いを巡らしたのは、濱谷浩の1957年の写真集『裏日本』(新潮社)のことだ。同じく「人間と風土」をテーマにした長期間にわたる撮影の成果だが、『裏日本』と『日本海』ではやはり肌触りがかなり違う。むろん1950年代と2000年代という時代背景の違いはある。50年代には、まだ「表日本」と「裏日本」の経済、社会、文化的な落差は、現在とは比較にならないほど大きかった。2000年代にはのっぺりとした均質化が、日本全体を覆い尽くしているように見える。百々が2011年夏以来、山口県長門から北海道稚内までの日本海沿岸を歩き通して確認しようとしたのは、濱谷が提起した「人間が/人間を/理解する/ために 日本人が/日本人を/理解する/ために」という命題が、今なお成立するのかどうかということだっただろう。

それにも増して、大きな違いを感じるのは、濱谷の35ミリ判のカメラに対して、百々が8x10インチ判の大判カメラを使用していることだ。被写体との距離感を自在にコントロールして、的確なフレーミングを選択できる35ミリ判のカメラと比較すれば、8x10インチ判のカメラは、圧倒的に不自由さがつきまとう。にもかかわらず百々が大判カメラにこだわり続けるのは、「私が送る視線と触れ合い視線を押し返し、引き込む往復運動」が被写体との間で成立するからだ。三脚にカメラを据え、構図を決め、ピントを合わせ、露出を計って、フィルムホルダーをセットし、シャッターを切る──そのどうにも不便きわまりない長ったらしい時間が、写真家と被写体との間にダイナミックな「往復運動」を生じさせ、気韻とか気配とかしかいいようのない何ものかを呼び込んでくる。写真集の中に、普通なら失敗として捨ててしまいかねないブレにブレた写真を入れているのも、百々がその「往復運動」のエナジーを捉えきっているかどうかを作品選択の基準としているからだろう。

『楽土紀伊半島』(ブレーンセンター、1995年)、『大阪』(青幻社、2010年)と続いた百々の「人間と風土」の三部作は、これで一応の完結ということになる。だが、やり残していることはまだたくさんあるのではないだろうか。日本には、そして写真家・百々俊二の中には、さらなる未知の可能性が広がっているからだ。

2014/08/17(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)