artscapeレビュー

書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー

濱田祐史『photograph』

発行所:lemon books

発行日:2014年8月

「hILLSIDE TERRACE pHOTO FAIR(1)」で購入した写真集の一つが、この『photograph』。昨年(2013年)、Photo Gallery International(P.G.I.)で開催した個展「Pulsar+Primal Mountain」で同じ作品を見たのだが、その時とはだいぶ印象が違った。日常的な場面に射し込み、空間を満たしている「光」の親密な雰囲気が、マット系の用紙に印刷した写真集にぴったりしていて、目に気持ちよく飛び込んでくるのだ。表紙のデザインを複数にして、好きなものを選べるというアイディアもなかなかよかった。

濱田は「印画紙の上で光を描きたい」と考えて、「煙を噴出する棒を制作し、長時間露光した上で」撮影したのだという。たしかにその効果は抜群で、光が煙の粒子によって拡散し、柔らかな帯状になったり、塊のようになったりして、物質性を帯びて目に入ってくる。ただ、その視覚的効果がやや単調なのと、撮影場所の設定がやや場当たり的に見えるのが少し気になる。『photograph』というタイトルも含めて、写真にとっての本質的、根源的な要素である「光」に迫ろうという意思の強さを感じるいい仕事なので、さらにヴァリエーションを増やして、連作として完成させていくといいのではないだろうか。

なお、写真集は700部限定だが、他に六つ切りのオリジナル・プリント一点がついた「スペシャルエディション」が、30部刊行されている。

2014/09/05(金)(飯沢耕太郎)

生誕130年 川瀬巴水展──郷愁の日本風景

会期:2014/07/19~2014/09/07

川越市立美術館[埼玉県]

2013年11月26日に千葉市美術館で始まった「生誕130年 川瀬巴水展 ──郷愁の日本風景」。5箇所目の巡回先が川越市立美術館である。平日の午後であったが多くの鑑賞者が訪れ、作品に見入っていた。NHK『日曜美術館』で紹介された効果は大きいという。じっさい、筆者が作品を見ている近くで『日曜美術館』の番組について語っている会話が聞こえてきた。千葉市美術館での川瀬巴水展を紹介する番組が放映されたのは半年以上前、昨年12月のことであるから「スティーブ・ジョブズが愛した版画家」という紹介のされかたが大きなインパクトを与えたことは間違いない。もちろん巴水の描いた古き日本の風景、モチーフとなった夜景や雨、雪の景色、構図、色彩などの優れた表現、それが木版画という手法によって行なわれたという驚きが人々の心に訴えたからこそ、番組を見た人たちが美術館まで足を運んでいるのだろう。小江戸・川越の蔵づくりの街並みを抜けて見に行く川瀬巴水展は、ことさらに趣深いものだった。[新川徳彦]

関連レビュー

生誕130年「川瀬巴水 展──郷愁の日本風景」:artscapeレビュー|美術館・アート情報 artscape

2014/09/04(木)(SYNK)

旅行記[前編] 佐藤貢 出版記念展

会期:2014/08/27~2014/09/07

iTohen[大阪府]

廃品や拾得物などを組み合わせて、詩情豊かなジャンク・オブジェをつくり上げる佐藤貢。彼の場合、作品もさることながら、その生き方自体も魅力的である。20代のアジア放浪から、帰国後の和歌山移住、そして現在の在住地である名古屋まで、佐藤の行動は常に捨て身の直感に従っており、その都度の出会いを肥やしにして作品世界を成長させてきた。まるで彼自身が強力な磁場であるかのように、人と素材と場が引き寄せられていくのである。そんな佐藤が、アジアでの放浪旅行の前半部を綴った自伝『旅行記』を出版し、その記念として個展を開催した。作品はオブジェが中心で、ドローイングと平面作品が少々。作風に大きな変化はないが、廃品のガラス瓶(液体入り)の多用が目立っている。自伝出版を機に、彼への理解が劇的に深まる可能性がある。後編の出版と次の個展が待ち遠しい。

2014/08/27(水)(小吹隆文)

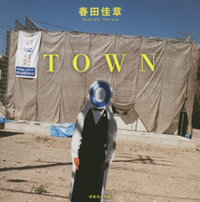

春田佳章『TOWN』

発行所:日本カメラ社

発行日:2014年9月12日

春田佳章は1932年、神戸生まれの写真家。1960年代から『日本カメラ』、『アサヒカメラ』、『フォトアート』などの「月例写真」を中心に作品を発表してきた。アマチュア写真家たちが毎月作品を送り、プロ写真家が審査するコンテストは戦前から長く続いてきたが、それらの成果が脚光を浴びるのは、1950年代の「リアリズム写真運動」(審査は土門拳)の時期などを除いてはあまりない。だが、彼らの地道な活動が日本の写真文化を下支えしているのは間違いないわけで、もう少しきちんとした目配りがあってもいいと思う。春田のような写真家の仕事は、「月例写真」の枠組みを超えた広がりを持ちつつあるからだ。

今回日本カメラ社から刊行された写真集『TOWN』は、「神さんが街におりてきた」、「街はアートする」の二部構成である。第一部は「小便無用」の鳥居のグラフィティを探し求め、第二部は街中で偶然に見出された「アートシーン」を丹念に撮影している。このような街歩き=採集の行為の積み重ねは、アマチュアの特権とでもいうべきものだが、春田は好奇心を全開にしつつ、軽やかに遊び心を持ってシャッターを切り続けている。その結果として、「いとも簡単に建て替えられ、造り替えられる方式が生み出す薄っペラな街の佇まい」が鮮やかに浮かび上がってくることになる。春田は、残念なことにこの写真集の制作途中で逝去した。小ぶりだが、しっかりした造本の『TOWN』は、彼の眼差しの記録としての重みを備えている。

2014/08/18(月)(飯沢耕太郎)

百々俊二『日本海』

発行日:2014年7月29日

百々俊二の渾身の力作『日本海』のページを繰りながら思いを巡らしたのは、濱谷浩の1957年の写真集『裏日本』(新潮社)のことだ。同じく「人間と風土」をテーマにした長期間にわたる撮影の成果だが、『裏日本』と『日本海』ではやはり肌触りがかなり違う。むろん1950年代と2000年代という時代背景の違いはある。50年代には、まだ「表日本」と「裏日本」の経済、社会、文化的な落差は、現在とは比較にならないほど大きかった。2000年代にはのっぺりとした均質化が、日本全体を覆い尽くしているように見える。百々が2011年夏以来、山口県長門から北海道稚内までの日本海沿岸を歩き通して確認しようとしたのは、濱谷が提起した「人間が/人間を/理解する/ために 日本人が/日本人を/理解する/ために」という命題が、今なお成立するのかどうかということだっただろう。

それにも増して、大きな違いを感じるのは、濱谷の35ミリ判のカメラに対して、百々が8x10インチ判の大判カメラを使用していることだ。被写体との距離感を自在にコントロールして、的確なフレーミングを選択できる35ミリ判のカメラと比較すれば、8x10インチ判のカメラは、圧倒的に不自由さがつきまとう。にもかかわらず百々が大判カメラにこだわり続けるのは、「私が送る視線と触れ合い視線を押し返し、引き込む往復運動」が被写体との間で成立するからだ。三脚にカメラを据え、構図を決め、ピントを合わせ、露出を計って、フィルムホルダーをセットし、シャッターを切る──そのどうにも不便きわまりない長ったらしい時間が、写真家と被写体との間にダイナミックな「往復運動」を生じさせ、気韻とか気配とかしかいいようのない何ものかを呼び込んでくる。写真集の中に、普通なら失敗として捨ててしまいかねないブレにブレた写真を入れているのも、百々がその「往復運動」のエナジーを捉えきっているかどうかを作品選択の基準としているからだろう。

『楽土紀伊半島』(ブレーンセンター、1995年)、『大阪』(青幻社、2010年)と続いた百々の「人間と風土」の三部作は、これで一応の完結ということになる。だが、やり残していることはまだたくさんあるのではないだろうか。日本には、そして写真家・百々俊二の中には、さらなる未知の可能性が広がっているからだ。

2014/08/17(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)