artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

あいちトリエンナーレ2013 揺れる大地 われわれはどこに立っているのか 場所、記憶、そして復活

会期:2013/08/10~2013/10/27

名古屋エリア、岡崎エリア[愛知県]

芸術監督に建築学の五十嵐太郎を迎え、東日本大震災後を強く意識させるテーマを掲げた「あいちトリエンナーレ2013」。このテーマを最も体現していたのは、愛知県美術館8階に展示されていた宮本佳明の《福島第一原発神社》だった。本作は昨年に大阪の橘画廊で発表され大きな注目を集めたが、今回はそれを何倍にもスケールアップさせ、インパクトのある提案をさらに加速させていた。また、宮本は愛知県美術館の吹き抜け部分と福島第一原発建屋のスケールがほぼ相似であることに着目して、美術館の床や壁面に原発の図面をテープでトレースする作品も発表しており、今回の主役ともいうべき活躍を見せていた。名古屋エリア全体でいうと、愛知県美術館と納屋橋会場の出来がよく、地震や被災といったテーマ直結の作品だけでなく、コミュニティの境界や分断、明日への希望を掲げた作品など、質の高い表現がバリエーション豊かに出品されていた。また今回新たに会場に加わった岡崎エリアでも、岡崎シビコでの志賀理江子をはじめとする面々による展示が力強く、とても見応えがあった。そんな今回のトリエンナーレにあえて注文を付けるとすれば、会場間の移動をよりスムーズに行なえる方策を考えてほしい。導入済みのベロタクシーに加え、レンタサイクルを実施すれば歓迎されるのではないか。次回に向け是非検討してほしい。

2013/08/09(金)・10(土)(小吹隆文)

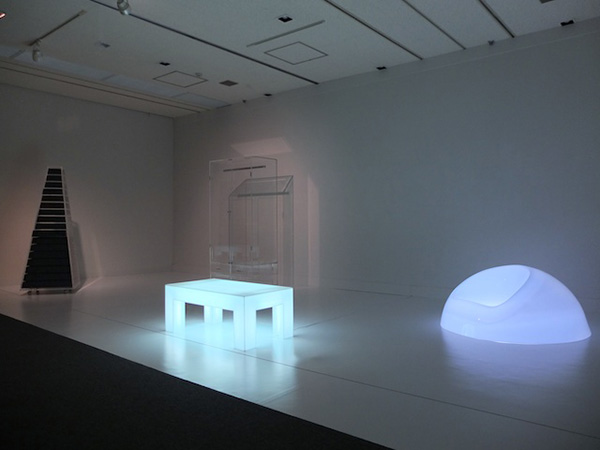

浮遊するデザイン──倉俣史朗とともに

会期:2013/07/06~2013/09/01

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

私は倉俣史朗の作品がよくわからない。それは好き/嫌いの問題ではない。好き嫌いでいうならば、私は倉俣の作品が好きである。アクリルやガラスなどの素材が生み出すあの浮遊感が好きである。わからないのは、彼がデザイナーと呼ばれていること、彼の仕事がデザインと呼ばれていることである。彼の仕事がデザインであるとしたとき、それがデザインの歴史のなかにどのように位置づけられるのかがわからないのである。デザインの歴史的な流れでいうならばポストモダンのひとつなのだと思われるが、彼の仕事はそうした時代の流れとも無縁に存在しているように見えるのだ。いってみれば、たとえゴシックの時代であろうと、ロココの時代であろうと、倉俣のデザインは倉俣のデザインとして、揺るぎなく存在していただろうと思われるのだ。時代ばかりではない。彼の仕事はそのオリジンである日本のイメージどころか、特定の国や地域とのつながりをも感じさせない。歴史的、地理的な様式の影響や引用を感じさせない。彼はそうした様式に無知なのではない。理解したうえでそれらをいったんすべて解体しているのだ。その結果として、時間軸においても、空間的にも、彼のデザインはその作品がもたらす印象と同様に自立し、浮遊しているように見える。彼が生み出すものが変化するのは、彼の思想が変わったときというよりも、ガラスの椅子のエピソードに見られるように、彼のつくりたかったものが技術的に可能になったときなのである。彼が活躍した領域がデザイン史の中心であるインダストリアルデザインでもグラフィックデザインでもなく、インテリアデザインであったことも歴史的な位置づけを難しくしている理由のひとつであろう。戦後日本のデザインに言及するとき、大衆を市場とするマスプロダクトを対象とすることが多いのに対して、インテリアの仕事は特定の場、特定の人々に向けられたものだからだ。その点では、倉俣の仕事はオブジェであるとする考えもありうるだろう。実際、彼とクライアントとの関係──プレゼンは契約を結んだあとに行なわれるとか、彼の仕事はしばしば極めて短期のうちにクライアントによって撤去されたとか──は、問題解決のためのデザインというよりもアートのそれに近いように思われる。展示でも示されていたように、彼のイメージの源泉が同時代ではなく幼少期の体験に根ざしていることもその感を強くさせる。他方で、彼の作品はオブジェ的であったとしても、ぎりぎりのところで機能を捨てていないところから、やはりデザインであるという主張もあり、そうなるとふたたび冒頭の疑問へとループしてしまうのである。

その歴史的位置づけの難しさとは異なり、本展はとてもわかりやすい構成であった。2年前の21_21での展覧会(「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」21_21 DESIGN SIGHT、2011/2/2~7/18)は、家具の仕事を中心にモノを見せる展覧会であったが、本展は倉俣史朗という人物の形成、美術家とのつながり、また家具のみならずインテリアの仕事をも丁寧に見せる。都立工芸高校時代に啓発されたという柳宗理のレコードプレーヤーや、桑沢デザイン研究所時代に見て衝撃を受けたという具体展、イタリアの建築誌『domus』から始まり、高松次郎との協働作業や、田中信太郎、三木富雄らとの交流にも焦点があてられる。なかでも大きな影響を与えたという田中信太郎の《点・線・面》が再現展示されている。三宅一生のブティックデザインや住宅建築、エットレ・ソットサスとの交流を経て、クラマタデザイン事務所出身者たちの仕事も紹介されていた。図録にはインテリアの仕事の多数の写真、文献目録の他、雑誌『室内』や『Japan Interior Design』などからの倉俣史朗の言葉が引用されており、資料としても充実したものになっている。[新川徳彦]

展示風景

2013/08/08(木)(SYNK)

11ぴきのねこと馬場のぼるの世界展

会期:2013/07/13~2013/09/01

うらわ美術館[埼玉県]

日本の絵本の歴史の中心には、戦前からの童画家・挿画家の系譜に連なる作家たちがある。しかし戦後1960年代になると、やや毛色の違う作家たちが絵本の世界に現われる。やなせたかしや長新太、そして本展で取り上げられている馬場のぼる(1927-2001)といった、漫画家たちである。本展を企画した滝口明子・うらわ美術館学芸員によると、漫画家が絵本を手がける例は世界的に見ると珍しいことなのだという。漫画家出身の絵本作家の研究はまだ進んでおらず、その理由は明確ではないとのことであるが、出版社や編集者──馬場の場合はこぐま社の佐藤英和──のはたしてきた役割は非常に大きいようだ。絵本を手がけたことについて馬場自身は「漫画家になってすぐの頃から、いつか絵本を描いてみたいと思っていました。でも、当時は絵本がまじめ一本の路線を走っていて、とても漫画家なんぞがやる仕事という雰囲気ではなかったです」と述べている★1。他方でこぐま社の佐藤英和(現・相談役)は、こぐま社創立(1966年)のころ日本の作家による創作絵本をつくろうと考えていたものの、当時の日本では翻訳絵本が中心で、物語と絵の両方を手がけることができる絵本作家はほとんどいなかったために、それができる漫画家たちに声をかけたと述べている。そのなかのひとりが馬場のぼるであった★2。作家と編集者の幸せな出会いが、絵本作家・馬場のぼると、シリーズ累計388万部(2009年)という絵本『11ぴきのねこ』を生み出したことになる。

展覧会は5章で構成されている。主題は絵本作家としての馬場のぼるであるが、第1章で幼少期のスケッチ、第2章で漫画家としての作品に遡ってその仕事をたどる。第3章「絵本の世界へ」では『きつね森の山男』や『くまのまあすけ』、『アリババと40人の盗賊』などの絵本。第4章が『11ぴきのねこ』シリーズの絵本とスケッチ、色指定などの資料。このシリーズはリトグラフ方式でつくられていて、いわゆる原画はない。会場では版ごとに色面を分けてプリントしたフィルムで、この印刷のしくみを説明している。第5章は遺作となった『ぶどう畑のアオさん』。会場壁面に展示された原画を見て、各所に用意された絵本を読み、ふたたび原画をみる。馬場のぼるの作品には、漫画でも絵本でも、絶対的なヒーローも絶対的な悪党も登場しない。人(あるいは動物)のふるまいにはつねになんらかの理由がある。だから、主人公にとって都合の良いことはしばしば相手にとっては不都合であり、主人公の不幸は相手にとっては幸せであったりもする。馬場の作品にはつねに両方の視点が描かれ、一方的な勧善懲悪には陥らない。『11ぴきのねこ』第1作に登場する怪魚の悲劇。『11ぴきのねことぶた』で、ねこたちのわがままに翻弄されるぶたと、ねこたちの結末。それは諦観ではない。展覧会のサブタイトルにあるとおり、「いろんなのがいて、だから面白い」のだ。こどもだけではなく、大人にとっても楽しめ、そして考えさせられる展覧会であった。[新川徳彦]

★1──『馬場のぼる展──「11ぴきのねこ」がやって来る ニャゴ!ニャゴ!ニャゴ!』(青森県立美術館、2009)、9頁。

★2──『しろくまちゃんのほっとけーき』40周年記念こぐま社相談役 佐藤英和さんインタビュー(3/3)(絵本ナビ) http://www.ehonnavi.net/specialcontents/contents.asp?id=38&pg=3

2013/08/08(土)(SYNK)

せんだいスクール・オブ・デザイン 2013年度春学期学内講評会

東北大学片平キャンパスKatahiraX[宮城県]

東北大学にて、せんだいスクール・オブ・デザインの学内発表会を行なう。今回の「演劇/ライブから考える」をテーマにした『S-meme』6号は、チラシの束が乱雑に束ねられたような装幀である。限られたコストで、なるべくカオティックに見せるためには、実はかなり周到に事前の設計が必要なのだが、表面的にはそうしたプロセスはあらわれない。見るものが、それを読み解けるか。またクリエイター・イン・レジデンスでは、スタジオ・ヴェロシティの《瞬間を閉じ込める椅子》を、受講生がどう制作したかのメイキングを詳しく紹介する。当然、タイトル通り、瞬間的にできるものではなく、かなり手がかかるものだ。この椅子は、あいちトリエンナーレにおいて、岡崎市のシビコ屋上で展示される。

2013/07/26(金)(五十嵐太郎)

PAPER──紙と私の新しいかたち

会期:2013/07/20~2013/09/08

目黒区美術館[東京都]

私たちの身の回りにある身近な素材である紙。この紙を用いてどのような表現が可能なのか。3人と3組のアーティスト、デザイナー、建築家たちによるアートとプロダクトを通じて、紙による表現の現在を探る展覧会である。A展示室は紙のプロダクトによるインスタレーション。ドリルデザインの「組み立て式地球儀/折り畳み式地球儀」、寺田尚樹の「テラダモケイ 1/100建築模型用添景セット」、トラフ建築設計事務所の「空気の器」が、それぞれ床面、壁面、空間を使って展開されている。B・C展示室はアート作品。鈴木康広の「キャベツの器」「木の葉の座布団」「波打ち際の本」「本の消息」、西村優子の折りを用いた作品、植原亮輔と渡邉良重の「時間の標本」などが出品されている。目黒区美術館では20年前にも紙をテーマとした企画があったとのことであるが、残念ながらそのときの展覧会は見ていないので、相対的な意味で「今の表現」がどのようなものなのかはよくわからない。しかし、この20年における技術の進歩や紙を取りまく社会環境の変化を念頭におくことで、作品の位置づけができるかもしれない。ひとつは印刷・加工技術の進化。なかでもデジタル化がもたらした影響は大きいだろう。精緻化された印刷・加工技術は、紙を用いたプロダクトを子どもの遊びから大人の楽しみへと拡張してきているようだ(もちろんそれにはデザイナーとともにプロジェクトを進めてきた福永紙工/かみの工作所や、マルモ印刷がの役割が大きい)。紙の書籍から電子書籍への転換はまだまだ途上にあり、そのインターフェースは紙のメタファーを残している。本の白いページに波の動画を投影した鈴木康広の「波打ち際の本」は、そうした紙の書籍の記憶でもある。他方で、開いた本から蝶が飛び立つ「時間の標本」は手作業による着彩と切り抜きという、極めてアナログな方法で行なわれている。西村優子の作品も手で折られた紙の帯のコンポジション。いずれの作品も、紙の手触りと手の痕跡を目に見えるかたちで残そうとしているように思われる。館内のあちらこちらにテラダモケイの小さな人たちがいる。これを探して回るのも楽しい。[新川徳彦]

2013/07/26(金)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)