artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

ロロ『BGM』

会期:2023/05/05~2023/05/10

KAAT神奈川芸術劇場大スタジオ[神奈川県]

人も社会も「変わってしまう」ことから逃れることはできない。未来は、続いてきた過去に現在が出会い、両者がより合わさって生まれるものだからだ。

『BGM』は泡之介(亀島一徳)とBBQ(福原冠)の二人が学生時代の友人・午前二時(島田桃子)の結婚式に出席するために車で東京から仙台を目指す、言わばロードシアターとでも呼ぶべき作品だ。それは10年前に三人が旅した同じ道をたどり直す旅でもある。2016年と2006年という二つの時間を行き来しながら物語は進んでいく。

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

当日パンフレットで三浦は、2017年に初演されたこの作品を2023年に再演するにあたって二つの変更を加えたと明かしている。ひとつは初演にはなかった「地震」という言葉を加えた点。それは「あの頃の自分が、書きたくて、書けなかった言葉」なのだという。もうひとつは泡之介とBBQの二人組がゲイのカップルであることを明確にした点。初演で「つきあってんの?」と聞かれた泡之介は「そうみえんならそうかもね」「俺ら的にはなんでもいいんだ、友達でもいいし、家族でもいいし、恋人でもいいし。どれもだしどれもじゃないって感じ」と答えていた。再演の泡之介は端的に「うん」と答えるのみだ。当日パンフレットには、今回の再演にあたってロロが、この二つの変更に呼応するようなかたちで、東日本大震災で被災した地域の子供たちの支援活動を行なっている「ハタチ基金」とLGBTQ+の権利向上に取り組む「Marriage For All Japan」という二つの団体に寄付を行なった旨も記載されていた。

これらの変更は『BGM』という作品の性質を大きく変えてしまうようなものではないのだが、しかしそれでも、観客としての私が作品を観ながら抱く感情は、初演のそれとは随分と違うものとなった。あるいはそれは、私と日本社会が「変わってしまった」がゆえのことでもあるだろう。

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

再演にあたって泡之介とBBQがゲイのカップルであることを明確にしたという話を三浦から聞いたとき、ゲイの存在やそこにある差別を透明化することをしたくないと思うようになったという三浦の言葉にはグッと来たものの、実は私は変更そのものの意義にはいまいちピンと来なかったのだった。恋愛の範疇には収まらない初演の二人の関係性の描かれ方を私は好ましく思っていたし、その変更が作品の質に関わるものだとは思えなかったからだ。

だが『BGM』は結婚式に向かう旅を描いた作品だ。泡之介とBBQがゲイのカップルであることを念頭においてこの作品を観るとき、結婚式に向かう彼らはしかし結婚することはできないのだという事実を思わざるを得ない。これは初演のときには考えなかったことだ。おそらく2017年当時の私は、日本でこれほど早くに同性婚のことが議論されるようになるとは思っていなかったのではないだろうか。私にとってそれは、観劇中に思考に浮かぶこともないくらい非現実的な、遠いものとしてあったのだろう。結婚できないことが「普通」だと思っていたと言ってもいい。その意味で、日本社会は2017年から確実に「変わってしまった」。だがそれでも、2023年になってもまだ、同性婚どころか差別禁止の法制化さえ実現しない日本の現状がある。2016年を生きる彼らに胸を張って報告できるような未来を私は生きてきただろうか。2030年の私は現在の私に胸を張って報告できるだろうか。

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

二つの時間を行き来しながら物語を紡ぐ『BGM』が描くのは、DNAの二重螺旋のように、あるいは彼らが訪れたさざえ堂のそれのように、現在と過去とがより合わさった時間のあり方だ。たとえ見えていないとしても、過去に寄り添うかたちでしか現在は存在することができない。未来はいつも、過去と現在が出会ったその先にあり、その先にしかない。演劇の時間もまた、繰り返された稽古と観客の現在が、戯曲として刻まれた過去と上演の現在が出会うことで生まれる未来だ。三浦は作品が再演の「空間や、音や、映像や、俳優によって、結果的に『変わってしまった』ときは、いつもワクワク」し、変化を積極的に受け入れていくことにしたと言う一方、それは自分自身が初演の頃とは「変わってしまったことを受け入れていく時間でもありました」と振り返る。

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

撮影:阿部章仁

さて、本来ならばそうして生まれた再演がどのようなものであったかをここに記すべきところだろうがそれはしない。『BGM』は5月14日から31日まで映像配信中だ(なんと2000円で視聴可能)。曽我部恵一が書き下ろしたとびきりキュートな楽曲をBGMに、2023年の彼らの旅に合流していただければと思う。

ロロ:http://loloweb.jp/

『BGM』配信:https://l-tike.zaiko.io/_buy/1uBT:Rx:4b314

2023/05/09(火)(山﨑健太)

亻─生而為人(クァンユー・ツィ《Exercise Living : We Are Not Performing》)

会期:2023/04/22~2023/07/30

Jut Art Museum[台湾、台北]

会場に入ってすぐに、シャンシャンシャンシャンシャーンという音が遠くに聞こえた。クァンユー・ツィ(崔廣宇)の映像作品《Exercise Living : We Are Not Performing》(2017)から鳴り響いていたものだった。青年がひとり、コンビニエンスストアの窓に面したイートインスペースに入ってくるのを窓越しに外から撮影しているシーンから映像が始まる。彼は大きな手提げ袋から飛び出たロール紙を手に取る。紙を開くと、そこには幕とステージが描かれていた。それを彼がテキパキと窓ガラスに貼ると、即席の書き割り舞台が出来上がる。「奥春風」と書いてあった。

そっと鞄から取り出されたのは二つのパペット。あざやかな錦にスパンコールとファーで華やかな衣装を身にまとっている。彼はそれらを巧みに操り、銅鑼や効果音に合わせて、窓の外に向け演舞やロマンスを繰り広げはじめる。

映像には人形劇だけでなく、つねにその周囲が収められていて、カットが変わるごとに、さまざまなコンビニのイートインスペースで人形劇が展開される。劇には無関心だが隣の席で楽しそうにご飯を食べている人、外をせわしなく通り過ぎる人、ちょっと気にする人。シャンシャンシャンシャンシャーン。矛と矛がぶつかり合う効果音が簡易なスピーカーから流れている。バシバシという音のタイミングで男が叩かれる。窓越しの駐車場から様子を伺う男性。

展示風景(筆者撮影)

展示風景(筆者撮影)

崔廣宇だけでなく、たくさんの作家が出展している本展のタイトルの訳は「Dasein – Born to Be Human」で、Daseinは直訳すると「ここにいる」という意味だ。哲学者、マルティン・ハイデッガーがいうところの「現存在」、主体的に何かを見て、解釈し、働きかけ、問うことができる、歴史上のあるひとつの存在を指す。本作は確かにコンビニのイートインに居合わせた人々、窓から見える人たちの「現存在性」のようなものを捉えている。

この人形劇は「布袋戲(ボテヒ/プータイシー)」と呼ばれるものだ。文字通り、布でつくられた袋状の人形のことを指すもので、台湾には清代末期に福建省南部から伝播しており、現在は霹靂布袋劇として「Thunderbolt Fantasy」(台湾と日本の共作)などSFX技術を駆使した華やかな映像作品で人気を獲得している。例えば、20世紀初頭の台湾の布袋戲はパペットを操る人は見えないようになった舞台(戯台)がやぐらのように組まれており、爆竹や銅鑼で派手に演出されるもので、本作の「布袋戲」も同様に、屋外で上演するものの簡易な形式のものだといえるだろう。

しかし、20世紀台湾における布袋戲の在り方は、台湾映画『戲夢人生』(1993)で描かれているとおり、さまざまな政治状況によって変化し続けたといっても過言ではない。

日本政府統治期の1930年代には、盧溝橋事件の後に民間の戯曲活動が禁止され、布袋戲の演者たちは廃業を余儀なくされている。その後、皇民化政策のためにビン南語を禁じたうえでの布袋劇が開始されるも、それまでの華麗さと対極的な反米教育に根ざした演目が中心となった。ポツダム宣言後の台湾は、中華民国政権下で「二・二八事件」(1947)以後、長期的な民衆弾圧が起こり野外公演が禁止され、布袋戲も屋内上演へと切り替わっていったのである。その後、テレビ放映された布袋戲の人気はすさまじく、1974年にはその影響力の強さから上演が一部禁止され、テレビ番組が打ち切りとなるも、また復活するという紆余曲折を辿る……

本作でそのような歴史性がリテラルに扱われることはないが、この変遷を踏まえてみると「ひとりで屋内から窓越しに屋外に向けて行われる布袋戲」ということが、「ただ上演されている」という風には思えない。屋内に留まることは「二・二八事件」を想起させるかもしれないし、ゲリラ的な上演のさまは「もしも植民地支配が続いていたら」「もしもまた屋外での上演が禁止されるようになったら」といった可能世界について思いを巡らす契機にもなるはずだ。タイトルの「Exercise Living : We Are Not Performing」、つまり布袋戲をしているわけではなく……と留保したうえで、暮らしのためのエクササイズとして「布袋戲」が行なわれているとしたら、それはどんな状況か。

イートインで隣り合った幼い子供がただ単に「布袋戲だ!」と思ったであろう一方で、居合わせた人達の知見、世代の違いによっても見え方は違ったはずだ。本作に現われる人々の「現存在性」へと立ち返ることで、それぞれの人がただ行きずりの人ではなくなり、彼らの生きてきた歴史を「布袋戲」から照射する。

このようにキュレーションが作品の鑑賞へより多層性を付与していたがゆえに、作品が扱う歴史の幅を考えるうえで、ハイデッガーそのものと、ハイデッガーとの人的・知的交流によって成立した「京都学派」の第二次世界大戦期における政治責任をキュレーションがどう考えているのかと、作品が企画に切り返す。中国語でのタイトル「亻」は、人偏(にんべん)、つまり人々の出会いによってもたらされるあらゆる可能性を表わすシンボルであり、それを訳するにあたって、「Dasein」が当てられた。ハイデッガーの用語として、ドイツ語でありながら世界的に解釈と研究が諸言語で行なわれている言葉のひとつだろう。本展ではハイデッガーの位置づけが明確に行なわれるわけではない。しかし、「布袋戲」と「Dasein」のどちらが広くアクセス可能な対象であるかと考えたとき、ハイデッガーの便利さを感じずにはいられないし、どのような時代幅を念頭に本展をみるべきか、作品に奥行きを与えたのは間違いない。

本展は100元で観覧可能でした。関東圏では目下、隔週木曜日の「悟空茶荘」で布袋戲を見ることができます。

参考文献:

・大滝朝春「ハイデガーの現存在概念」(『中部大学国際関係学部紀要』 第19号、中部大学国際関係学部、1997、pp.15-55、http://elib.bliss.chubu.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=XC19101018&elmid=Body&fname=N04_019_015.pdf)

・宮尾慈良「中国木偶戯の戯台考(一)」(『演劇学論集 日本演劇学会紀要』16 巻、1976、pp.31-48、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjstr/16/0/16_31/_pdf/-char/ja)

・三澤真美恵「現代台湾「慰安婦」表象に関する一考察──ドキュメンタリー映画『阿媽の秘密』『葦の歌』を中心に」(『中国語中国文化』2022巻19号、2022、pp.101-153、https://www.jstage.jst.go.jp/article/nichidaichubun/2022/19/2022_5/_pdf/-char/ja)

・Webサイト:西本有里「【プロの眼】進化する伝統芸能『布袋劇』映画化作品、トイ・ストーリーも打ち破る」(『NNA ASIA』2018.4.16更新、https://www.nna.jp/news/1750590)

亻─生而為人:http://jam.jutfoundation.org.tw/en/exhibition/107/4160

2023/05/03(水)(きりとりめでる)

隣屋『66度33分』

会期:2023/04/22

都内某所[東京都]

非日常も続けば日常となる。多くの人はただ、そうやって慣れることで、あるいは慣れたふりをすることで日々をやり過ごしている。だが、誰もがそれを日常として受け入れることができるわけでも、慣れることができるわけでもない。

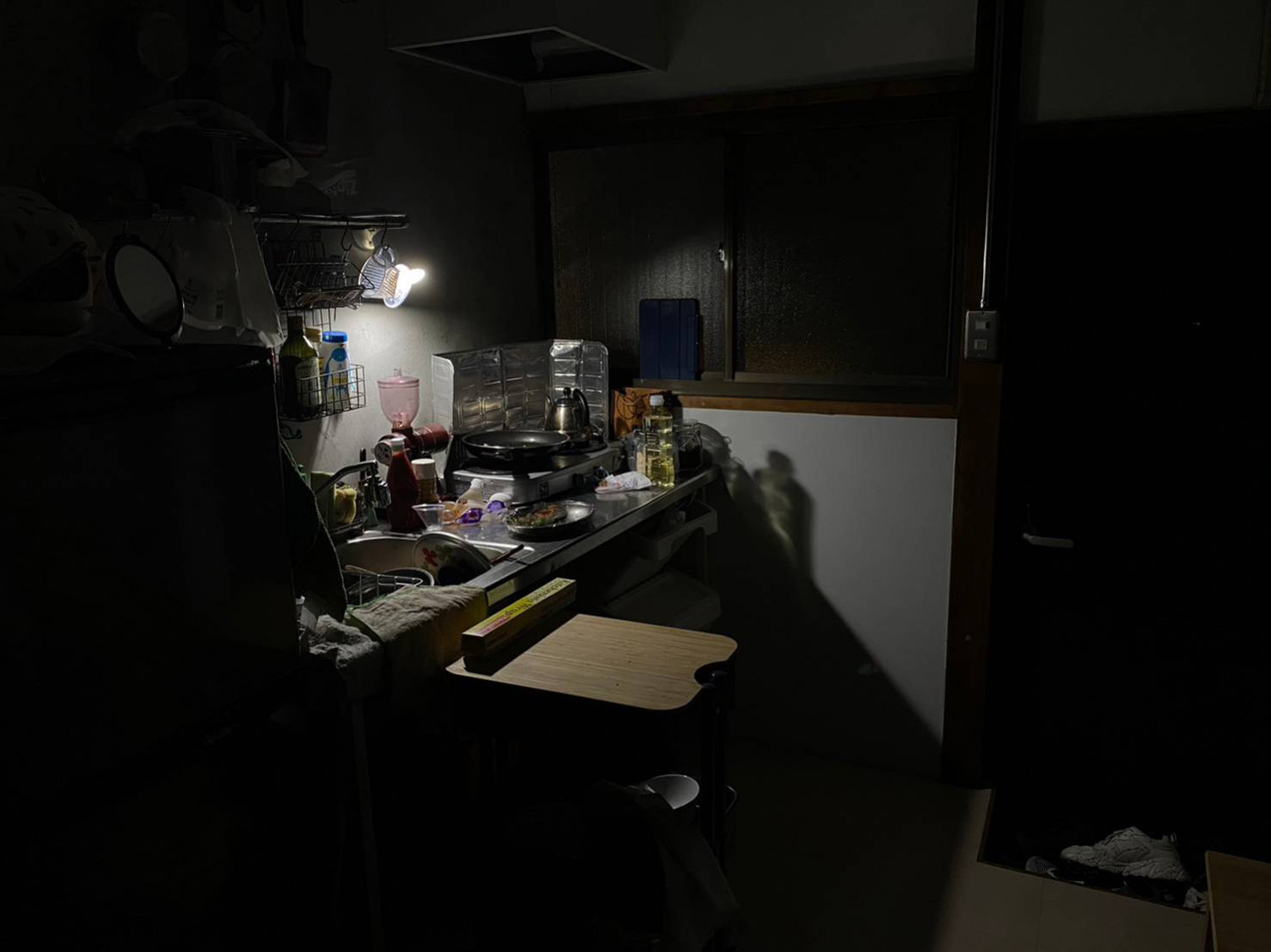

隣屋『66度33分』(作・演出:三浦雨林)の舞台は「地球が分厚い雲に覆われて、太陽の光が届かなくなってしまった世界」。ツヨシ(永瀬泰生)、やまのり丸(杉山賢)、いりーにゃ(谷陽歩)の三人が結成した「終末料理倶楽部」は夜に閉ざされ食糧事情が悪化した世界で「いつが最期になるかわからないから」と料理番組の配信を続けている。タイトルは北緯66度33分以北が北極圏と呼ばれることに由来するものだろう。極夜と呼ばれる期間、北極圏に太陽が昇ることはない。原型となった短編版の初演は2016年。今回は2020年に、つまりはコロナ禍の最中にInstagramでライブ配信された1話30分、全3話のバージョンをオンサイトで上演した。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

第一話「お別れパーティ」が描くのは朝が来なくなってから3年後。第752夜目の配信となるその日のメニューは餃子だ。いまや貴重なものになってしまった肉を使ったメニューが選ばれたのは、その日がいりーにゃのお別れ壮行会だかららしい。明けない夜と積み重なっていくさよならの多さに耐えられなくなってしまったいりーにゃは「地球上のどこかにはまだ陽の光の射す場所があるんじゃないか」と旅に出ることを決意したのだという。三人で餃子を食べた次の朝、いりーにゃは部屋を出ていく。

第二話「雪」では世界の状況は緩やかに悪化している。都市部だけでなく、やまのり丸たちが住む郊外もだいぶ治安が悪くなってきているらしい。移住の話を持ち出すやまのり丸と、配信中だからとそれをいなそうとするツヨシ。やまのり丸は出て行くいりーにゃを止めようとしなかったツヨシにわだかまりを抱えたままこの2年を過ごしていた。「いまのままの生活続ければいいよ」というツヨシに「続かない。続けられない」と返したやまのり丸はついに出て行ってしまう。第1482夜目につくられた魚のホイル焼きをやまのり丸が食べることはない。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

1話ずつの配信だったという2020年の上演を見た視聴者は、配信として切り取られた時間の外側の、画面に映し出されることのない三人の時間に思いを馳せることになっただろう。画面の向こうで一人二人と減っていく終末料理倶楽部の面々に視聴者ができることはコメントを送ることくらいしかない。画面越しの別れとその悲しみは遠く、視聴者は無力だ。少しずつ減っていく視聴者に終末料理倶楽部の面々ができることもまた、配信を続けることくらいしかない。

第三話「温かいことの悲しさ」。第2554夜目となるその夜を越えるとついに朝がやって来るらしい。ひとり残されたツヨシはそれでも誰かが見てくれると思って毎日配信を続けてきた。しかしもはや誰かからコメントが返ってくることもない。これまでの配信のことを、いりーにゃとやまのり丸のことを思い出すツヨシ。最後の晩餐はピーマンの肉詰め。最初の配信と同じメニューだ。食べ終えたツヨシは、家とそこにある食料やパソコンなどの「生きるために必要なもの」をいつか来るかもしれない誰かに残し、そしてそこを出ていく。

今回はアパートの一室を公演会場に、つまりは配信の収録現場に観客が居合わせるようなかたちで、しかも3話が連続して上演される形式となったため、観客が作品の外側にある時間に思いを馳せるような余白はやや減じてしまったのではないかと思う。今回のオンサイト上演で代わりに観客が思いを馳せることになるのは、アパートの外に広がる、そしてやがて三人が出ていく夜の世界だ。観客は終末料理倶楽部の面々と同じように別離を体験し、そして最後には誰もいなくなった部屋に観客だけが、終末料理倶楽部の残した気配とともに取り残される(それは例えばピーマンの肉詰めの匂いだ)。やがて観客も出ていくことになる外の世界に、果たして光は見つかるだろうか。

3話のそれぞれが描き出すのは、夜に覆われた7年のうちでも特に劇的な出来事が起きた夜と言えるだろう。料理は日々の営みであり、同時に生と死に関わる営みでもある。特に劇的な出来事がなくても、そしてたとえ劇的な出来事が起きてしまっても、日々は、ぼんやりとした不安に覆われた世界は続いていく。

[撮影:三浦雨林]

[撮影:三浦雨林]

隣屋は6月23日(金)から25日(日)に東京都荒川区西尾久で開催される芸術祭「NEO表現まつり」で『ぼく』を上演予定。この作品は俳優が実際に過ごしてきた時間を辿るひとり芝居とのこと。「NEO表現まつり」では三浦個人の写真作品の展示も行なわれる。また、6月9日(金)から11日(日)には、11月に公演が予定されている青年団リンク キュイ短編集『非常に様々な健康の事情』の関連企画として、三浦が演出を担当する『不眠普及』のワークインプログレスがBankART stationで予定されている。

隣屋:https://tonaliya.com/

隣屋twitter:https://twitter.com/nextdooor/

2023/04/22(土)(山﨑健太)

開場25周年記念公演『アイーダ』

会期:2023/04/05~2023/04/21

新国立劇場[東京都]

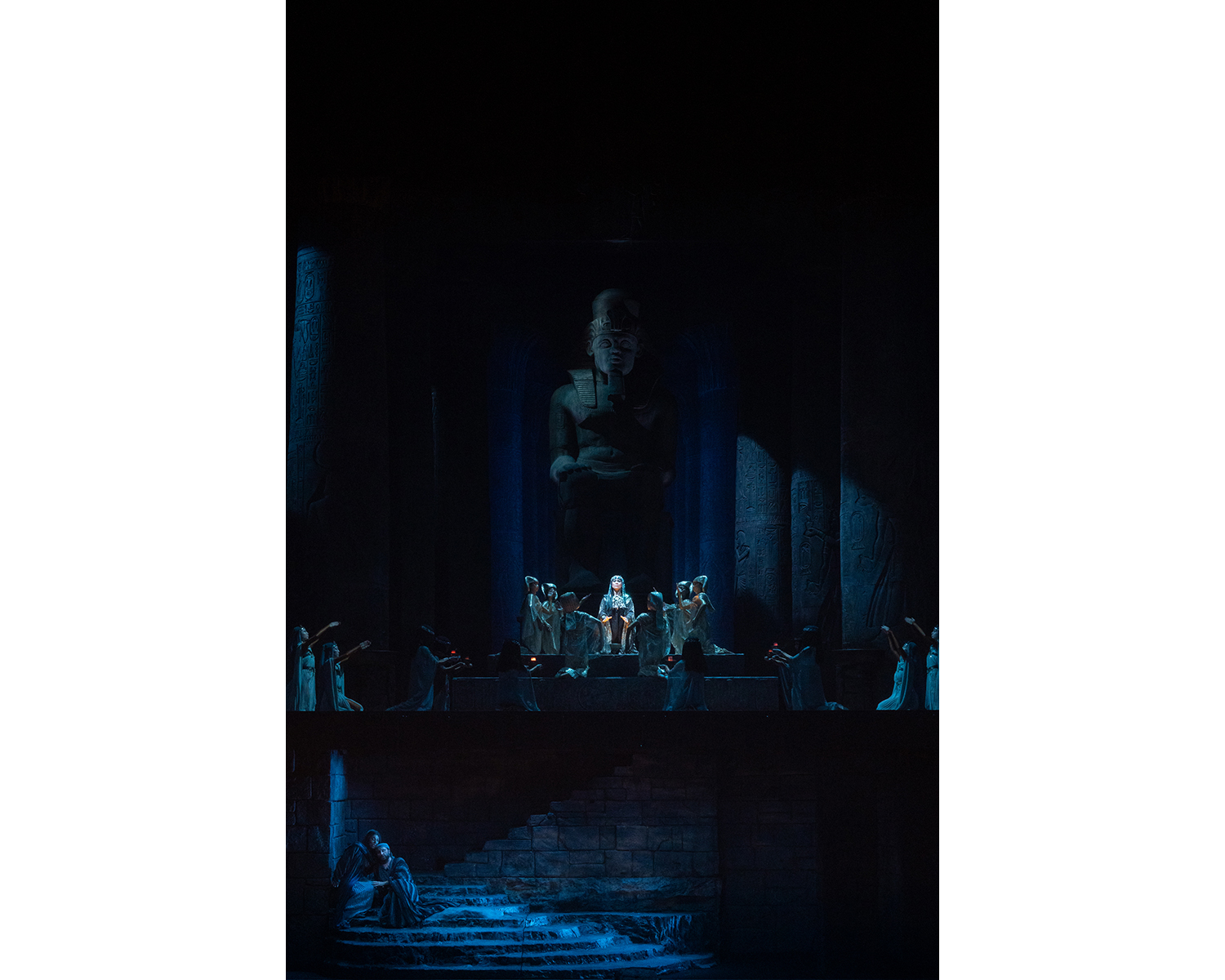

オペラの劇場の空間的な特徴は、天井が高いことである。これは日本の伝統的な歌舞伎や能の水平的な舞台と比べると、明らかに垂直方向が強い。身長は西洋人の方が少し高いだろうが、それ以上に空間のプロポーションは違っており、演出するうえでも、この高さをいかに使うかは重要なポイントである。新国立劇場の25周年記念の公演『アイーダ』は、まさにこうしたハードを生かしたスペクタクルな内容だった。例えば、天井に届かんばかりの巨大なエジプト列柱群、第4幕の地下牢を表現する上昇する舞台機構などである。 セットの列柱は、実際に筆者がエジプトで体験した空間とかなりスケール感が近い。柱は異常に太く、梁は短いため柱間が狭いのが、エジプト建築の特徴である。新国立劇場のオペラパレスは、舞台からスノコまでの高さが30.5mだから、20mより少し高いエジプトの柱だと、セットでもその上部に梁が入るので、だいたい同じか、少し大きいくらい。ちなみに、リドリー・スコットの映画『エクソダス 神と王』(2014)は、古代エジプトの物語だが、CGの建築群がデカすぎて、オーバー・スケールを強調し過ぎていた。

第2幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

もともと開場記念公演のひとつとして、1998年1月にフランコ・ゼッフィレッリの演出による『アイーダ』が上演され、その後も定期的に再演される人気のメニューとなっていたが、今回もチケットは完売である。とりわけ、コロナ禍が続いていただけに、生の人間が大勢集まる舞台はより魅力的に感じられた。なにしろ出演者が総勢300人を超える規模である。しかも華やかな衣装は、建築の装飾のようにも見え、第2幕のパレードでは舞台を人で埋めつくし、本物の馬も登場した。かつてパリのオペラ座を設計したシャルル・ガルニエは、着飾った女性が集まることで、ネオ・バロック建築の豪華な装飾になると述べていたが、まさにそうした効果をもたらしている(衣装もゼッフィレッリが担当)。一方で第3幕は静かな夜のシーンであり、柱の本数を減らし、第4幕ではかすかな照明が列柱に陰影を与え、なまめかしい雰囲気をつくりだしていた。

今年の2月、東京文化会館で鑑賞した『トゥーランドット』は、チーム・ラボによる光の演出や幾何学的な空間を導入し、現代的なメディア・アートに振り切ったのに対し、ゼッフィレッリの「アイーダ」はクラシックな舞台美術だが、それを徹底させたところに凄みがある。これぞオペラ、いやオペラという形式でしか味わえない贅沢さを堪能できる伝説の舞台が、コロナ禍の制限がほとんどなくなったタイミングで上演されたのは喜ばしい。

第3幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

第4幕[撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場]

公式サイト:https://www.nntt.jac.go.jp/opera/18aida/

2023/04/08(土)(五十嵐太郎)

BNAW presents AWDL performance『STOP KISS』

会期:2023/03/30~2023/04/09

ウエストエンドスタジオ[東京都]

同性愛者として生きていくには二つの段階を経る必要がある。自分自身と折り合いをつけること。そして周囲と、社会と折り合いをつけること。『STOP KISS』はひとりの女性がこの二つのプロセスを乗り越えて自分自身として生きはじめる物語だ。AWDLはActors Writers Directors Labの頭文字を取ったもの。ボビー中西主宰の演技ワークショップ・BNAWに通う徳留歌織、福永理未、久保田響介、久保山智夏の4人の俳優をメンバーに、俳優が書き、演出し、演じるグループとして2020年から活動している。今回は1998年にニューヨークで初演された韓国系アメリカ人のダイアナ・ソンによる戯曲『STOP KISS』を広田敦郎による新訳と米倉リエナの演出で上演した。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

舞台は90年代のニューヨーク(戯曲の指定では「いま」)。24時間ニュース専門のラジオ局で交通情報を伝えるトラフィック・レポーターとして働くキャリー(祐真キキ/徳留歌織のWキャスト)は大学時代からニューヨークに住んで11年。ある日、ブロンクスの公立学校で教師として働くためにセントルイスからニューヨークにやってきたばかりのサラ(俵野枝/福永理未)がキャリーのアパートを訪れる。友達の紹介で猫を預けにきたらしい。タイプの違う二人はしかし何となく馬が合い、週末には一緒に出かける約束をするのだった。

ところが、次の場面で事態は一変している。病院の診察室で警官(梶原涼晴)に事情聴取されるキャリー。どうやら二人は早朝の公園で暴漢に襲われ、サラは意識不明に陥っているようだ。朝の四時過ぎにそんなところで何をしていたのかと問う警官に「ただぶらっと歩いてて」と答えるキャリーだったが──。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

作中では事件に至るまでの出来事と事件が起きてからの出来事が交互に描かれていく。時に喧嘩をしながらも徐々に親密さを増していく二人。一方、事件後のキャリーは酷い偏見と差別的な言動に晒されることになる。加害者、警官、目撃者、マスコミ、そしてニュースを聞いた誰もが彼女をレズビアンと決めつけ、サラの両親までもが「まるでスケベ親父って感じ」でキャリーのことを見るのだった。目撃者のミセス・ウィンズリー(高橋まゆ狐)はこう言う。「二人の女性が朝の四時に、ウェスト・ヴィレッジの公園にいたんですよ。レズじゃないほうが珍しいでしょう」と。

だが、実のところキャリーとサラとの関係がどのようなものであったかは観客にはそれほど明らかではない。キャリーにはしばしばベッドを共にするジョージ(髙野春樹)という腐れ縁がいて「わたしたち結婚するんだろうね」とまで言っているし、サラも地元では元カレのピーター(内藤栄一)と同棲していたことがあるのだという。観客にはむしろ、二人はヘテロセクシュアルのように見えるはずだ。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

しかしその認識も、二人が親密さを増していくにつれて変化していくことになる。あるいはその認識の変化は、二人が自身と、そして相手と向き合い、自らのセクシュアリティを受け入れていく過程と連動したものでもあるだろう。個人の内面と二人だけの関係のなかでゆっくりと生じた変化はしかし、事件によって社会という外部に暴力的に開かれてしまう。

作中では直接的な暴力としてヘイトクライムが描かれていたが、それは同性愛者として生きていくうえでの障害を象徴する出来事としても読み解くこともできる。二人の初めてのキスの直後に事件が起きていることも示唆的だ。実際、キャリーは事件の直後から(つまりは二人の初めてのキスの直後から)世間の差別的な言動とレッテル貼り、そして周囲の人間の無理解に晒されることになるのだった。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

事件の前後のエピソードはそれぞれ、キャリーが自分自身と折り合いをつけ、そして社会のなかで同性愛者として生きていく=後遺症の残るサラとともに暮らしていくという決断をするまでの過程を描き出す。いずれにおいても重要なのは、それがあらかじめ用意されたものではなく、彼女が自身の意志で選び取ったものだということだろう。

そう考えると、この作品に付された「ヘイトクライムを乗り越え、愛を求めた二人の女性の物語」というキャッチフレーズは(もちろん間違いではないものの)ややミスリーディングにも思われる。この作品の魅力はひとりの女性が同性愛者としての自身を受け入れ、社会のなかで同性愛者として愛する人と生きていくことを選ぶその過程を描いた点にある。だが、それが変化として観客に受け取られるためには、物語の最初の段階において二人がヘテロセクシュアルに見えることが重要なはずだ。二人が初めから同性愛者として提示されてしまっては、その変化の過程は見えづらくなってしまう。この物語を特に必要とするであろう観客に届けるためにはレズビアンを描いた作品だということを宣伝する必要があり、作品が届かなければ上演の効果も何もあったものではないという意味ではレズビアンを描いた物語としてこの作品を宣伝するのは十分に理解できる選択ではあるものの、よい戯曲の優れた上演だっただけに、上演の効果を阻害するような宣伝はもったいないようにも思われたのだった。看護師役の松平里美も含め俳優はみな好演。特に、私が観劇したKチームで2時間ほとんど出ずっぱりのキャリーを演じていた徳留歌織には拍手を送りたい。

[撮影:Minmin]

[撮影:Minmin]

AWDL:https://awdl.stage.corich.jp/

2023/04/05(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)