artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

イエデイヌ企画『エリカによろしく』

会期:2023/11/24~2023/11/26

SCOOL[東京都]

あらゆる出来事は生起したその瞬間には意味をもたない。意味は時間の積み重ねの先に訪れる。そうして認識は塗り替えられ、過去はときに予兆として改めて現在に立ち現われることになるだろう。だがこのとき、一体どちらが世界の真の姿と言えるだろうか。『イマジナリーピーポーイントーキョー』以来3年ぶりとなるイエデイヌ企画の新作『エリカによろしく』(作:魚田まさや、演出:福井歩)は、二人の男性のきわめて私的な関係とその変化を描きながら、一方でその背後に横たわる世界の得体の知れなさを、そして不可解のヴェールの向こうに真理めいたものが閃く(あるいはそれこそがむしろ日常の背後に横たわる不可解なのかもしれないが)その一瞬を浮かび上がらせる、そんな作品だったように思う。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

圭一(重山知儀)は恋人の仁(平山瑠璃)とともに実家に向かっている。いまはもう誰も住まないその家の整理をするためらしい。圭一の仕事がなかなか終わらず、飛行機に遅れそうになるが何とか乗り込み、空港からはレンタカーでの移動だ。道中、二人は海を見渡せる見晴台に寄る。飲み物を買った自販機で当たりが出て喜ぶ圭一。その直後、頭をもたせかけようとした圭一を振り払い、仁は別れを切り出すのだった。気まずい雰囲気のなか、二人はホテルに到着するが、車から仁を降ろした圭一はそのまま走り去ってしまう。

再び見晴台の場面。なぜか同じやりとりが繰り返されるが、圭一は頭をもたせかける代わりに缶を崖下に投げ捨てる。「何やってんの!」と驚く仁。しかし、別れ話は持ち出されず、二人はそのままホテルへと向かう。翌日、圭一の実家。同棲について、この間の部屋でいいか、引っ越しはいつにするかなどと問う仁に対し、圭一の答えはいまいちはっきりしない。挙句に圭一は二人でここに住むなどと言い出し、二人はぎこちない雰囲気のまま鍋を囲む。鍋の温度を上げようとするとブレーカーが落ち、暗闇のなか、二人は会話を続けるが、やがて圭一の声は返ってこなくなり──。

4年後。空港で偶然の再会を果たす二人。あの日、圭一は暗闇から消えてしまいそれきりだった。圭一はその理由について「予感が来たんだ」とだけ告げる。仁はいまはイギリス在住で、パートナーとの間には代理母の協力を得てもうすぐ子供が生まれるらしい。わだかまりや後悔、思い出を少しだけ言葉にして交わし、二人は別れる。生まれてくる子供の名前はエリカという。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

こうしてまとめてみると、『エリカによろしく』という作品は基本的には二人の別れを描いた物語だと言うことができるだろう。だが、そもそも上演に立ち会う観客は、このようなかたちで物語を理解していくわけではない。言葉が提供する情報は切り詰められており、しかも上演自体が何もない舞台とリアリズムからは隔たった大まかなジェスチャーを基本とする演技によっているため、観客はその僅かな手がかりの蓄積から状況や人物の関係を類推するしかないのだ。例えば、圭一と仁が恋人同士であることが確信されるのは、実のところ仁が圭一に対して別れを切り出すまさにその瞬間においてだ。そこに至るまでの間、観客は二人が(恋人同士である可能性も視野に入れつつ)どのような関係であるかの判断を保留し続けるしかない。別れが告げられた瞬間から遡って二人の関係は恋人同士のそれだったということになるとも言えるだろう。

あるいは不可解な時間の巻き戻しについて。これについて劇中では一切の説明がなされないのだが、いずれにせよ、一度別れの場面を目撃してしまった観客は(圭一と同じく)その予感を抱いたまま二度目の二人のやりとりを見守ることになる。一度目になされてしまった別れの場面をやり過ごしてもその予感が消えることはなく、やがてその予感に耐えきれなくなるかのようにして圭一は姿を消してしまう。

そして4年後の再会。実はこの場面は作品の冒頭を反復している。実家に向かう予定なのに勤務先をなかなか出られない圭一。そして空港での仁との邂逅。すでに時間の巻き戻しを経験している観客は、またしても(別れを回避するために?)時間が巻き戻されたのではないかと思うのだが、それは別れから数年後の出来事であるらしいということがすぐに明らかになる。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

演出の福井は当日パンフレットで「異なるもの同士がひとつにつながる瞬間」=「『Aであり、Bであろうとする』状態」に触れていた。これは何よりもまず第一に、何もない空間に「今ここ」とは異なる時空間を立ち上げる演劇の力を指すものだろう。だが、そのような瞬間は日常においても現実の裂け目のように現われる。停電の暗闇から聞こえる衣擦れの音は別れの場となった見晴台の潮騒を呼び込み、ホテルの朝食会場で不意に交わされた激しい握手は再会の握手への約束となる。あるいは紅茶とマドレーヌ。現在という表面と、その下に蠢く過去や記憶。『エリカによろしく』は演劇を通して両者をつなぐ回路を開くことで、世界というものの不可解な手触りをまざまざと立ち上げてみせたのだった。

前作に続いてきわめて演劇的な手つきでもって世界はたしかにこのようにあるのだというその様を鮮やかに示して見せた福井の演出もさることながら、魚田の戯曲が素晴らしかった。私は寡聞にして今回初めてその作品に触れたのだが、魚田は2019年から2021年にかけてロイヤルコート劇場×新国立劇場の劇作家ワークショップに参加し、2022年にはuni『すみだ川ラジオ倶楽部 川を流れる七不思議編』の劇作を担当している。二人の今後の活動にも注目したい。

イエデイヌ企画:https://iedeinu-kikaku.mystrikingly.com/

魚田まさやnote:https://note.com/sakanada_masaya/

2023/11/26(日)(山﨑健太)

さいたま国際芸術祭2023 メイン会場

会期:2023/10/07~2023/12/10

旧市民会館おおみや[埼玉県]

「さいたま国際芸術祭2023」の見どころはミハイル・カリキスの作品だろう。埼玉の大宮光陵高等学校合唱団が芸術祭のメイン会場である「旧市民会館おおみや」(2022年に閉館)で『風の解釈』を歌う様子が収められた映像作品であり、その収録が行なわれたホールのスクリーンに投影されるものだった。通常「ひとつの歌」として体感される合唱が、ショットごとでそれぞれの歌い手の顔、息遣い、音の体現を微細に体感しながら、時に集として押し寄せる様子は、「旧市民会館おおみや」がいままでに豊かな文化の創造を担ってきた場所であること、個と集それぞれが把持する可能性のきらめきを何度も魅せつける。近所に住んでいたらフリーパスで何度か見に行きたくなるような作品だった。

ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》(2023)さいたま国際芸術祭2023[撮影:表恒匡]

ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》(2023)さいたま国際芸術祭2023[撮影:表恒匡]

「見どころ」と言ったのは、もっともメイン会場のなかで作品へのアクセスがわかりやすい構成になっていたからだ。メイン会場の入口にはカリキスの作品の所在を示す看板が点々としており、もっとも「見つけやすい」作品だった。それに対して、メイン会場のほとんどの作品の所在や部屋そのものへのアクセスは、非常にわかりづらい。会場の入口で受け取ったマップを見ても、どこがどこにつながっているのか皆目見当がつかないというわけである。ただしそれは、マップそのものが読み取りづらい(作品の場所は大まかなエリアで示されるのみ)以上に、「旧市民会館おおみや」のファサードを大きく貫通するガラスと梁の大階段と、建物全体を縦横無尽に幾重にも分断するガラス壁の存在によるものだ。

メイン会場の様子。鑑賞者が右往左往するほどにこの黒枠のガラス壁が至るところを隔てている

メイン会場の様子。鑑賞者が右往左往するほどにこの黒枠のガラス壁が至るところを隔てている

この状態がすでにディレクターである目 [mé]のステイトメントにあった「見逃し」の祝福であり、「誰にも奪われない固有の体験」を生み出すものなのだろう。会場の壁にキャプションは存在しないのだが、これは「作品に没入してくれ」というメッセージというよりも、「どれが誰のものか撹拌する」という意思だ。会場地図を持ってうろうろしていると、親切に看視員が道を案内してくれる(2、3回ほどお世話になった)。

とはいえ、芸術祭や大規模企画展で「見逃し」はつねに生じてしまうものだ。批評家の藤田直哉がかつて「地域アート」に対して指摘した、見終わることの判断の困難さへ、逆説的な地方芸術祭が抱える「ハイライトありきの順路」の問題への応答だとしても、「見逃し」を積極的に演出することは、出展作家とプロデュース・ディレクション側がどの程度の共犯関係を取り持てているかによって、「見なくてもいい作品」「見落としてほしい作品」を演出として作品に押し着せている状態にあるのではということが頭をちらつく。

この問答を一緒に展覧会を見に行った吉田キョウと何度も反芻した。ポイントは作品をケアする立場にあるディレクターが言うことではないのではないか、ということになる。作品や作家を大事にするための「インタビューの文法」をいくつも模索してきた吉田らしい言葉だと思ったし、その吉田の言葉にわたしは強く肯首する。しかしこれは、例えばディレクション側だとしてもアーティストコレクティブである目 [mé]にしてみたら、つねに自分たちが晒されてきた局面をどう芸術祭自体で打ち返すかという立場でしかないのだろう。

新聞のテレビ欄のような芸術祭の催事日程表にびっしり書かれた名称は、半日の滞在ではこの芸術祭のほとんどを見逃していることを突きつけられる。そのほかにも、会場の片隅に散乱する雑巾、箒、マスキングテープにスタイロフォーム、解体資材……どこまでが何の作品の構成物なのかどうか判別を困難にし、あからさまな作為の氾濫は作品の見逃しを誘発する。

こういった施工資材や清掃用具を「作品と日常の境界を撹拌する」以上に何を生み出すだろうと吉田と話していたのだが、これを考えるためにわたしたちは「会場を巡回する演者としての清掃員」に焦点を絞ることにした。

煎じ詰めると、メインホールは散らかりすぎているのだ。清掃員のユニフォームを纏い掃除用具を携える者は徘徊するばかりで何もしていないことが明白であり、それは「曖昧さ」を生み出すどころか、フィクションとしての作為を強調するだけでしかないと吉田は指摘した。この「清掃員」にわたしは芸術祭を貫くナラティブがあってほしいと思って(なくても良い)、清掃できない清掃員は幽霊であるに違いないという憶測を始めた。もちろん、清掃員がいることに理由なんかなくても良い(念押し)★1。ただし、これらの役者たち、芸術祭の風景をつくる彼らは「スケーパー(SCAPER)」と呼ばれる。研修を受けたボランティアである「スケーパー」たちが、もしかしたら街の中にもいるとしたらどうか★2。

スケーパーイメージ[撮影:目 [mé] ]

スケーパーイメージ[撮影:目 [mé] ]

会場内のあからさまな嘘(散らかり、作為)は、会場の外に出た瞬間、判別不能になる。プレス用の資料にある「スケーパーイメージ」を参考とするに、誘導灯を持つ駐車場付近にいる人間が「スケーパー」である可能性があるというのだ。こうして「スケーパー」は虚実をないまぜにする。

世界のなかに「スケーパー」を眼差してしまう、そんなひとの在り方にうつくしさを感じることは理解できるが、情報汚染で混迷する世界のなかでそういった「フェイク」を演じる対象については、より一層の範疇の設定による造形の洗練が必要ではないか。それは例えば、「SCAPERを募集します!!」★3に書かれた「あるものからあるものへ視線を移し続ける」ことや 「道端で綺麗なグラデーションの順番に並ぶ落ち葉」と、「清掃員」や「誘導員」は並置すべきなのかということだ。

何らかの職務に従事している人を「(彼らもわたしと同じ)スケーパーかもしれない」と眼差すことは、日常のスペクタクル化ということ以上に、観賞対象として他者を楽しむ機会となる。もちろん、それぞれの日常的な職務を「わたしはスケーパーなのだ」と再帰的に演じることで人生を楽しみ直すことは可能かもしれない。また、そうやって街は生まれ変わるかもしれない。だがしかし、スケーパーに選定されていると思しき職業が、なぜ巡回する警察官ではあれないのか、訓練中の消防隊員ではないのか、ということから、スケーパーとは何者を他者としているのかとを考えつつ、わたしは清掃員はスケーパーではなく幽霊なのだという説の延命を模索してしまうのだった。

本芸術祭は「1DAYチケット」の2000円で観覧可能でした(フリーパスは5000円)。

★1──例えば、「スケーパー」と大岩雄典の個展「渦中のP」(十和田市現代美術館「space」にて2022年7月1日〜9月4日開催)におけるナラティブなしの徹底とその範疇の造形と影響状態を比較することは有用だろう(ただし、わたしは大岩個展の場合、無理矢理ナラティブを発生させることも可能になっていると考えている)。

★2──「SCAPERを募集します!!」(『さいたま国際芸術祭2023』)

https://artsaitama.jp/scaper/

以下引用。「SCAPERの共通ルール/(1)『虚』の存在であってはならない。つまり、誰にも全く気づかれない存在であってはならない。/(2)『実』の存在であってはならない。つまり、何らかのパフォーマンスや人為的な行為であることが判明してはならない」。まったく検討できなかったが、スケーパーをサンティアゴ・シエラが展覧会のエリアに低賃金で「靴磨き」や「露天商」を招致したことと比較することも重要だろう。サンティアゴ・シエラについては菅原伸也の『同一化と非同一化の交錯 サンティアゴ・シエラの作品をめぐって』(パンのパン、2023)を参照のこと。

★3──同上。

さいたま国際芸術祭2023:https://artsaitama.jp/

関連記事

表も裏もない展覧会 「さいたま国際芸術祭2023」と「Material, or 」|田中みゆき:キュレーターズノート(2023年12月01日号)

2023/11/18(日)(きりとりめでる)

ビジター・キュー

会期:2023/11/11~2023/11/12

MINE[大阪府]

「上演」と「展覧会」という制度的フレームは、「観客」「視線」を介してどのように批評的に交差しえるのか。展覧会というフォーマットのなかで、演劇性はどのように立ち上がるのか。

本展のキュレーションは、俳優の瀬戸沙門、美術家の武内もも、演出家の野村眞人からなる京都のアート・コレクティブ「レトロニム」(旧称「劇団速度」)。元マンションビルの各階と周辺の公園を会場に、美術家・俳優・演出家の5名が参加し、時に作品が「移動」しながら2日間のみ開催された本展は、そうしたひとつの実験だったといえる。会場の「MINE」は、京都と滋賀の県境にある共同スタジオ「山中suplex」が、別棟として大阪の市街地に展開するスペース。2022年12月から約1年間、外部のクリエイターを招聘して企画やイベントを行なってきた。

「ものの配置と秩序の再構築/テキストの設置」という対照的な手法ながら、「幽霊」「不在」「主体」といったキーワードから演劇を批評的に扱うのが、演出家の福井裕孝と俳優の米川幸リオン。福井は、生活家電や日常雑貨、これまでMINEを利用したアーティストの制作の痕跡など、展覧会の開催にあたって不要と判断されたさまざまな「もの」に着目。それらを展示会場から撤去する代わりに、「バックヤードの構成物のみでつくり上げたインスタレーション」を制作した。ペットボトル飲料、扇風機やドライヤーなどの家電、ハンガー、清掃用具、文房具などが几帳面に規則正しく並べられている。福井は昨年、京都の小劇場で同様に「ロビーやバックヤード、楽屋などにある備品や機材をすべて舞台上に集合させ、規則正しく並べた状態で上演する」という試みを行なっており、今回はその「展覧会バージョン」といえる。

福井裕孝《無題(MINEを収納する)》[筆者撮影]

「観客の目に触れるべきではない」「特に見られる価値がない」と判断される、通常は透明化されたものたち。福井は、そうした「展示」「上演」の幽霊たちを可視化し、居場所を与えると同時に、厳密な配置のルールによって空間を再秩序化する。むしろ、「もの」たちは自由なふるまいを許されず、秩序の再構築のために召喚されているのだとすれば、ここには、キュレーターが「作品」を、演出家が「出演者」を扱う態度こそがメタ的に問われているといえるだろう。そのとき観客に突きつけられるのは、「作品同士の関連性」でも「意味の解釈」でもなく、「意味を読み取るべき主体」としての自らの共犯性とナンセンスだ。

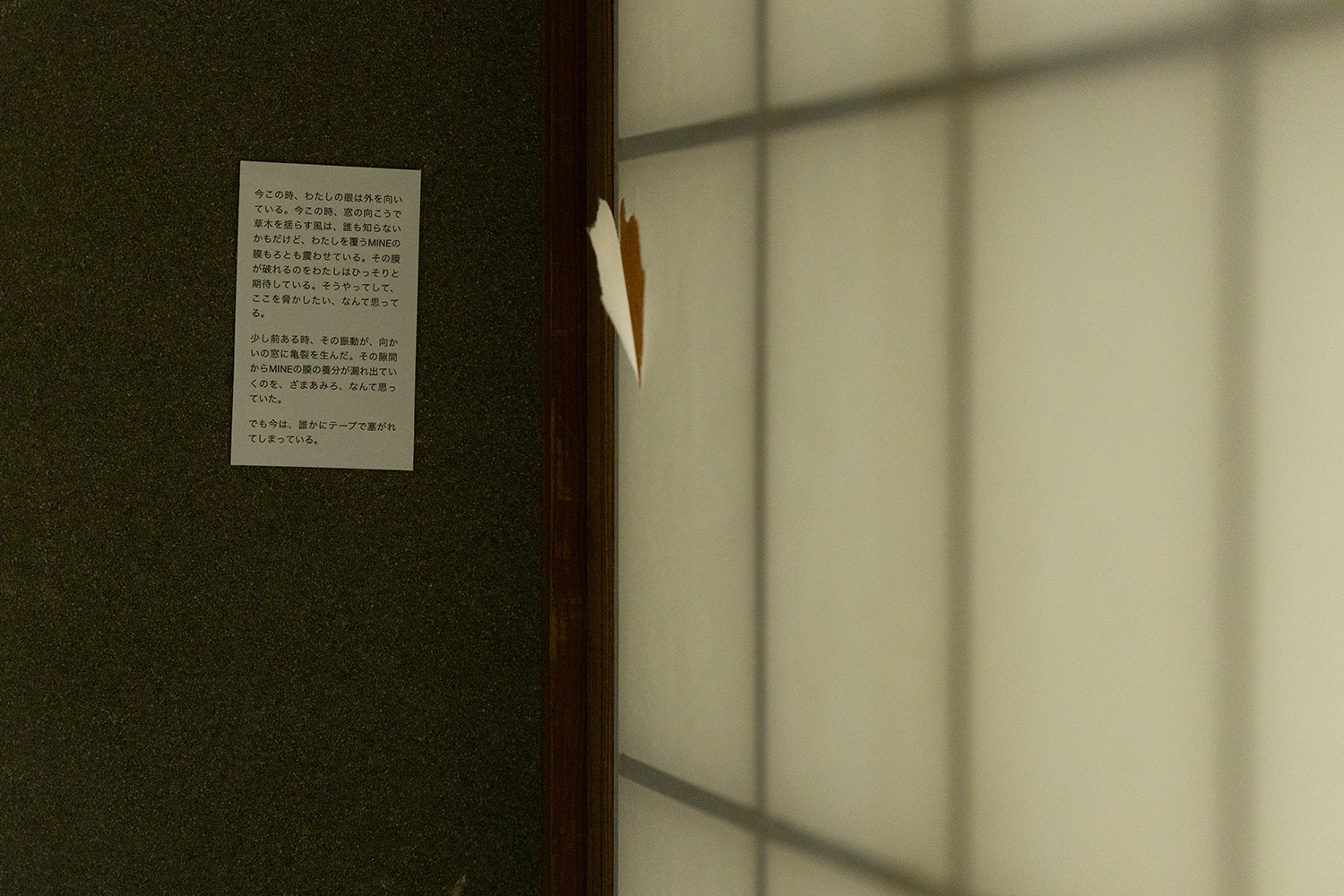

一方、米川幸リオンは、会場のあちこちに小さなテキストの紙片を設置した。見逃されるような小ささだが、換気扇の表面に、開いた窓の向かいにある壁に貼られた紙片に気がつくと、建物の細部に注視が向かっていく。「わたしは」という語りは、換気扇や障子の破れ目といった「これまで見えていなかった幽霊」が語り出し、ものが主語としてふるまい出すように見えてくる。あるいはノートパソコンの画面は、「わたしとあなたとの間にのみ起こる現象」としての上演について語り続ける。だが、画面に表示される文章は入力と消去を繰り返し、ノートパソコン自体もキャリーカートに載せられて会場内を「移動」し、紙片には「ゆくゆくは引き剥がされる」と記されるように、その「上演」自体、どこにでも貼り付け可能である一方、消去の痕跡すら残さず消えてしまう。まさに、「ビジター(観客)」が「キュー(きっかけ)」となって上演が立ち上がるが、それは「観客の視線」が存在する瞬間しか持続できない。

米川幸リオン《「わたしの」テキスト1~10》より[撮影:中谷利明]

米川幸リオン《ビジター・キュー「上演」のテキスト》[撮影:中谷利明]

移動性や仮設性、他者の介入が上演/作品を起動させることは、宮崎竜成の移動型作品《絵の成り立ちデバイス》へとつながる。宮崎は、可動する仮設壁に穴を開けた装置を自作。穴をのぞいて見えた景色を描いた絵を仮設壁に貼り、装置を移動して穴から見える景色が変わるたびに新たな絵を貼り替えていく。制作/展示が一体化した装置であり、展示会場に面した公園に設置された装置は、公園に来た人が自由に移動させてよい。「なんだろう」と穴をのぞく行為が「ビジター(観客)」を出現させ、その視線の痕跡を、時間のズレとともに、宮崎を介して見る者は共有する。

宮崎竜成《絵の成り立ちデバイス(インフラを数える)》[撮影:中谷利明]

そして、キュレーターのレトロニムは、各作品の前に「観客席として椅子を設置する」という仲介/介入を行なった。(長尺の映像作品をのぞいて)展覧会としては不自然さや違和感を与える仕掛けであり、椅子は両義性を帯び始める。文字通り居場所を与える一方、視点の固定化や「一人しか座れない」という独占性など制限と表裏一体だからだ。あるいは、椅子の脚の位置をテープで示しただけの床にスポットライトを当てた「透明な椅子」は、観客という存在を「不在」によってこそ浮かび上がらせる。

レトロニムによる「観客席(椅子とバミリ)」[撮影:中谷利明]

ただしそこには、「ジェンダーの不均衡な構造によって不在化された幽霊のような観客」もいるのではないかと問題提起するのが黒木結だ。黒木は、「作品」としてのサニタリーボックスをトイレに設置し、買い取り検討を要請するテキストを掲示した。黒木は以前、MINEでのイベントに参加した際、トイレにサニタリーボックスがないことに気づいた経験から、山中suplexのメンバーに対して会期終了後に買い取りをお願いし、不可の場合はその理由の回答を黒木自身のHPとSNSで公表するまでのプロセスを作品としている(12月6日の執筆時点でまだ回答は公表されていない)。

黒木結《サニタリーボックス》[撮影:中谷利明]

「サニタリーボックスの買い取り」は単に物品の購入で終わりでなく、ゴミの処分という継続的なケアワークまでを含む。「自分たちには必要ない」「男性に掃除させるのか」という理由ならば、「スタジオの外部の利用者や観客には必要な人もいる」という想像を欠いた男性中心主義の露呈にすぎない。サニタリーボックスに限らず、「見えていないこと」は無意識の排除であり、当事者にとっては抑圧にほかならないからだ。

ビジター・キュー:https://yamanakasuplexannex.com/programs/23015.html

関連レビュー

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

劇団速度『わたしが観客であるとき』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年01月15日号)

劇団速度『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2023/11/11(土)(高嶋慈)

新国立劇場演劇研修所第17期生公演『君は即ち春を吸ひこんだのだ』

会期:2023/11/07~2023/11/12

新国立劇場 小劇場[東京都]

『ごんぎつね』の童話作家・新美南吉とその周囲の人々を描いた原田ゆうの戯曲『君は即ち春を吸ひこんだのだ』。「日本の劇」戯曲賞2014で最優秀賞を受賞したこの作品が、新国立劇場演劇研修所第17期生公演として田中麻衣子の演出で上演された。

舞台は南吉こと本名・正八(立川義幸)の住む渡辺家の離れ。玄関と土間、大量の本が乱雑に摘まれた二間続きの六畳間。縁側から続く草木の植わった庭には南吉の童話からとったと思しきモチーフが見え隠れしている(美術:伊藤雅子)。観客はこの離れを挟むかたちで対面に配置された客席から正八たちのままならぬ生を見守ることになる。

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

翌月には国家総動員法が公布されることになる1938年3月。父・多蔵(樋口圭佑)と母・志ん(小林未来)が落ち着かない様子で待っているところに正八が帰ってくる。どうやら女学校の先生に採用されたらしい。若くしてその文才を見出され、童話雑誌『赤い鳥』に作品を寄稿するなどしていた正八だったが、筆一本では食っていけない。幼い頃から体が弱く、師範学校にも通えなかった正八がようやく手にしたのが今回の女学校での職だった。両親の心配も道理である。安堵し、母屋へと帰っていく二人。入れ違うように庭からやってきたのは幼馴染のちゑ(根岸美利)だ。離れで正八を待っているところに多蔵と志んがやって来たので、慌てて庭へと逃げ出し様子を窺っていたらしい。気の置けない二人は互いに憎からず思っている様子だが、ちゑの弁を借りれば二人がどのような関係なのかは「当の本人達にすら分かっていない」。中山家の殿様の末裔であるちゑは没落気味の家を自らの手で再興したいと願っており、そのためにも医者としてさらなる立身出世を目指したい。二人の関係が微妙なままにあるのはそんな事情も関わっているようだ。だがそれでも正八は「俺とお前は特別だわ」「お前のことは俺にしか分からんげな」と言い、ちゑもそれに応じるように「私、時折思うのよ。息をね、正八っあんの息をさ、思い切り吸い込んでもいいかなって」と告げる。

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

ちゑの言葉は謎めいてはいるものの、それが作品のタイトルと呼応していることは明らかだ。『君は即ち春を吸ひこんだのだ』。南吉の日記からとられたというこの一節に含まれる「春」のイメージも手伝って、ちゑの言葉はひとまず一風変わった愛情の吐露として受け取ることができるだろう。だが、やがて正八が結核に侵されていることが観客に明かされるとき、ちゑの言葉が、生のみならず死をともにすることをも厭わないという強い思いの込められたものだったこともまた明らかになる。

しかし、だからこそ二人の関係は袋小路だ。やがてちゑは大阪で医者として働きはじめ、正八も学校の近くで下宿することになる。それでも二人の関係は「私が手を握れば正八っあんが離して、正八っあんが手を握ってくれば私が離してって感じで」変わらない。ちゑはそんな関係を「やっぱり、私は、嫌よ」と言ってみたりもするのだが、正八は「身勝手だな、お前は」と応じるばかり。そしてちゑもやはり「知ってるわ。でも、正八っあんだって」と返すのだった。身勝手と相手を思う気持ちは見分けがたく、また相手の気持ちも知っているがゆえにますます二人は身動きが取れない。

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

ところが、二人の関係は思わぬかたちで終わりを迎えることになる。旅先での心臓発作でちゑが亡くなってしまうのだ。独立開業に向けた過労がゆえだろうか。服用していた精神安定剤が影響した可能性もあるらしい。その薬は、ちゑの弟の文夫(佐々木優樹)によって服用を止められてからもなお、正八が密かに渡していたものだった。いずれにせよ、はっきりとした原因はわからず、正八がどのような思いで薬を渡していたのかも語られることはない。

そして正八の体も結核という病魔に蝕まれていく。正八にとってその病は、早くに亡くなった実母の面影と、そしてその死と強く結びついている。「母さんが春の花に春の風を吹かせようと言って一緒にふぅーと息を吐いたんだ。(略)あの時咳き込んだんは俺だったか、母さんだったか、それとも、俺も母さんもどちらもだったか……」。原体験とも言える光景のなかで生きること、愛することはその愛する者の死と分かちがたく結びつき、だからこそ正八はちゑとの関係において決定的な一歩を踏み出せなかったのだろう。「俺は毎日花に息を吹きかけて、吹きかけて、死んだ母さんと一緒に息を吹きかけて、何本もの花を枯らした、枯らしてしまった……」。静かな言葉の背後に慟哭が滲む。

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

[撮影:宮川舞子/写真提供:新国立劇場]

正八の友人・畑中を演じた田崎奏太、正八の教え子・初枝を演じた飯田桃子も含め、丁寧な演技で細やかな感情の機微を舞台に立ち上げてみせた7名の若き俳優たちに拍手を送りたい。特にちゑを演じた根岸は、溌剌としながらも家への責任と正八への思いに引き裂かれ、ときに秘めた激情を溢れさせてしまうその姿を魅力的に演じていた。同じ俳優陣による公演として2月6日(火)から11日(日・祝)には演劇研修所第17期生修了公演『流れゆく時の中に─テネシー・ウィリアムズ一幕劇─』(演出:宮田慶子)が予定されている。

新国立劇場演劇研修所第17期生公演『君は即ち春を吸ひこんだのだ』:https://www.nntt.jac.go.jp/play/kimiharu_2023/

原田ゆう『君は即ち春を吸ひこんだのだ』戯曲(戯曲デジタルアーカイブ):https://playtextdigitalarchive.com/drama/detail/3

2023/11/08(水)(山﨑健太)

横山大介「言葉に触れる身体のためのエチュード」

会期:2023/09/24~2023/10/28

VISUAL ARTS GALLERY[大阪府]

マイノリティの当事者が、マイノリティとしての自らの身体的な経験を、それをもたないマジョリティと共有することは可能なのか。それがコミュニケーションを介した共同作業として行なわれるとき、「マイノリティ/マジョリティ」「教える/教えられる」といった関係性の反転や流動化こそが賭けられているのではないか。そのときアートは、社会的なエチュード(練習)として存在し始めるだろう。

吃音をもつ写真家の横山大介は、他者とのコミュニケーションの方法として、深い断絶を感じる会話よりも、カメラを通して視線を交換する行為の方がしっくりくるという感覚から、被写体と真正面から向き合って撮影したポートレートのシリーズ「ひとりでできない」を中心に発表してきた。本展では、音楽家らと協働し、自身の吃音を、「他者の身体への移植を経由して自らへ再移植する」行為を通して見つめ直した映像作品《言葉に触れる身体のためのエチュード》が発表された。

「言葉に触れる身体のためのエチュード」展示風景(2023)、VISUAL ARTS GALLERY

横山は、妻や友人との日常的な会話、ホテルのチェックイン時の会話などを録音し、そのなかから自身の吃音の特徴が出ているフレーズを抽出した。その音声データを、菊池有里子(音楽周辺者)に依頼し、「吃音スコア」として譜面化した。さらに、その譜面を中川裕貴(音楽家、チェロ奏者)に渡し、譜面を見ながら音声データを繰り返し聞いてもらい、スネアドラムでリズムを刻む「演奏」に置き換えてもらった。映像作品は、横山が「吃音スコアの演奏」を中川から教えてもらいながら「練習」する行為を記録したものだ。身体性が如実に現われる打楽器として、スネアドラムが選ばれた。また、菊池が手書きで書いた譜面を、さらに横山がトレースした「吃音スコア」も展示された。

「言葉に触れる身体のためのエチュード」展示風景(2023)、VISUAL ARTS GALLERY

シリーズ「言葉に触れる身体のためのエチュード」より(2023)HD Video[© Daisuke Yokoyama]

吃音とは、発話しようとしたときに思うように言葉が出ない障害であり、3つの症状がある。「ぼ、ぼ、ぼ、ぼくは」のように最初の音を繰り返す「連発」、「ぼーーくは」のように最初の音が引き伸ばされる「伸発」、「……ぼくは」のように最初の音が出てこない「難発」の3つである。横山が抽出したのはごく短いフレーズだが、「連発」と「伸発」の両方が混在するような場合もある。例えば、《言葉に触れる身体のためのエチュード #001「かかからだやろ」》では、「か、か、かーらだやろ」という発音が、「タン、タン、スー、タタタタッ」という音の連なりとして聴こえる。「か、か、」の連発は強く短く叩き、「かー」と伸びる音はスネアドラムをブラシでこする奏法で表現され、最後の「らだやろ」は短く小刻みに叩かれる。短いフレーズだが、音の緩急や強弱をつけながら「演奏」するのは難しく、「ここは間髪入れずに」「もう一度」といったアドバイスやダメ出しを中川から受けながら、横山は何度も反復練習する。最初に中川が「お手本」の演奏を示すのだが、練習のなかで横山自身が「ここはちょっと違う」「この音の部分をもっと強く」といった修正を加える場合もある。「どちらが教えているのか」は曖昧に揺れ動き、横山と中川は互いに教え合ってズレを修正しながら「吃音のリズムの再現」に近づけていく。それは正解のない、近似値を手探りで探っていく共同作業だ。

シリーズ「言葉に触れる身体のためのエチュード」より(2023)HD Video[© Daisuke Yokoyama]

ここに本作の肝がある。例えば、映画『英国王のスピーチ』(2010)のように、「吃音を直す」矯正訓練として、「正しい発声」をもつ人が、もたない人に一方的に教える関係ではなく、「吃音のリズムを身体のなかにもっていない人」と、そのリズムを共有するためのレッスンなのだ。2ビートや4ビートのような型のあるわかりやすいリズムではなく、極めて複雑で変則的なリズムであるがゆえに、その「再現」は難しい。吃音の矯正訓練が、「他者の身体感覚に介入してエラーを書き換えようとする行為」であるとすれば、本作で起きているのは、むしろ、非当事者の中川の側において、「他者の身体のリズムが自身の身体に侵入し、書き換えられる」という事態だ。譜面化というかたちで「身体から切り離された声」は、演奏によって再現する行為を通して、その身体的なリズムをもたない人と共有するための手段となる。

そして、ワンフレーズを何度も反復する練習のプロセスを見ているうちに、観客である私もまた、傍らの譜面と見比べ・聴き比べながら、脳内でそのリズムをトレースし、イメトレ的に反復再生していることに気づく。本作に冠せられた「エチュード(練習)」は、何重もの意味をはらんでいる。それはまず、横山自身が、譜面化とドラム演奏への置換という二重の外部化の手続きを経て、自身の吃音を身体的に再インストールするための「練習」である。そこでの他者の介在は、「吃音のリズム」をもっていないマジョリティがどう身体化して共有できるか、という社会的なレッスンでもある。「ネガティブ」とされる特性について、腫れ物に触るようにではなく、当事者と非当事者がともにリラックスした状態で、どう身体的な経験として共有できるかというレッスン。

エチュードには「習作」の意味もあるが、本作での試みは、例えば観客も実際にドラムを叩く練習に参加するワークショップを開くなど、さらなる発展の可能性があるだろう。それは、アートの社会的な意義の拡張でもある。

関連レビュー

Kanzan Curatorial Exchange「写真の無限 」vol.1 横山大介「I hear you」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年06月15日号)

2023/10/28(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)