artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

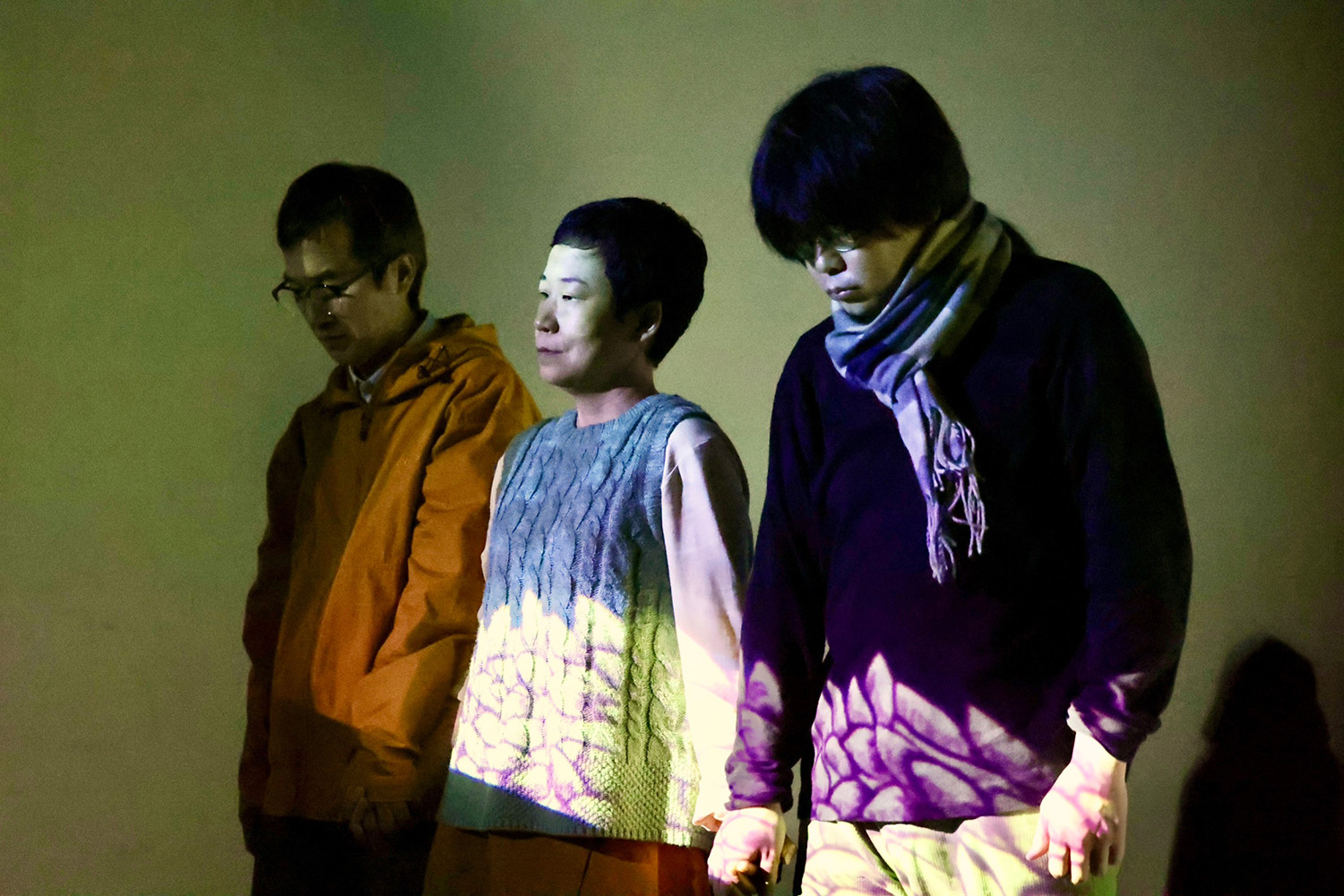

スヌーヌー『長い時間のはじまり』

会期:2023/07/14~2023/07/17

SCOOL[東京都]

長い時間、とはいったいどんな時間だろうか。黙ってしまった相手の返事を待つ10分。地震の揺れの続く1分。大事な人を亡くしたあとの人生。返事を待つ時間はいつかは終わるだろう。地震の揺れもいつかは収まる。だが、大事な人の不在は人生の終わりまで続く。あるいはそれは、大事な場所やもの・ことをなくす経験とその後に続く不在かもしれない。いずれにせよ人はその不在とともに生きていくしかない。『長い時間のはじまり』で描かれるのは、まずはそのような意味での「長い時間」だ。

主な登場人物は5人。カーサ・ヨクナパトーファの201号室に越してきたハヤシ(踊り子あり)、その隣の202号室に住むヤマダハチロウ(松竹生)・ケサコ(ぼくもとさきこ)夫妻、その子・ノボル(山本健介)、ハヤシのかつてのバイトの後輩で引っ越しの手伝いにきたドイ(山本)。『長い時間のはじまり』は、登場人物それぞれが生きる人生という長い時間のほんの短い断片を、そしてそれらが偶然に触れ合い離れる束の間を描いていく。

[撮影:明田川志保]

[撮影:明田川志保]

ハヤシには過去に恋愛関係で辛い出来事があったようであり、それと関係するのかどうか、そもそも引っ越し自体が何かから逃げるためのものだったということがやがて語られるだろう。ハヤシはドイのおかげで「逃げて来れた」と思っていて、代わりに(これは口にされることはないのだが)ドイがどんな状況になっても助けるのだと思い定めている。引っ越してから12年後、ダブルワークの過労からか、ハヤシはそのアパートの部屋で息を引き取ることになる。

ヤマダ家はいまはもうなくなってしまった「ある町」から「この地」へと12年前に移住してきた。それは東日本大震災とそれに伴う原発事故の影響によるものだったらしい。家から外に出ることができなくなってしまっていたノボルは5年前にガンで亡くなっている。夫婦ふたりきりとなった生活は同じような毎日の繰り返しのうちに過ぎていくが、しかしもちろん時間は流れ、ハヤシが引っ越して来て3年後にハチロウが、さらにその1年後にはケサコが亡くなる。倒れたハチロウを病院へ運ぶのを手伝ったのはハヤシと、アパートの1階に住むタクシー運転手のリーだった。ハチロウが亡くなる前からすでに認知症らしき症状の出ていたケサコは、自宅近くの小さな施設で最期を迎えることになる。

[撮影:明田川志保]

[撮影:明田川志保]

ハヤシの10年以上前のバイトの後輩であるドイは、かつてはプロの漫画家を目指していたのだが、いまは手の震えで思うようには描けておらず、一緒に暮らす父の介護をしているようだ。引っ越しから1年後、「引っ越し、楽しかったです。ありがとう」というドイからのDMを受け取ったハヤシは何かを察し、「住所教えて」とリーさんのタクシーでドイの自宅に向かう。結局、タクシーはエンストしてしまい、ハヤシがドイの家に着くことはない。それでもドイは飲み込んだ家中の薬を残らず吐き出し、その後も何かしら「バリバリやって」いるのだという。ドイは時折、ハヤシと飲んだ日のことを、ハヤシからのメールのことを思い出す。

何かから逃げなければならなかったこと。故郷を去らねばならなかったこと。家から出られなくなってしまったこと。息子を、連れ合いを亡くしたこと。手が震えて漫画が思うように描けなくなってしまったこと。登場人物たちがそれぞれに悲しみや生きづらさを抱えていることは明らかだが、しかしその背景が詳らかに語られることはなく、観客が触れられるのは断片的な情報だけだ。それは登場人物同士でも同じことだろう。悲しみは、もしかしたらときにそれが悲しみだとはわからないくらいわずかにしか他人には共有され得ず、それでも人はその、分かち合えない悲しみとともに生きていくしかない。

[撮影:明田川志保]

[撮影:明田川志保]

だが、この作品で描かれているのは、悲しみと過ごす「長い時間」の孤独だけではない。

ハヤシとドイは長らく会っておらず、連絡手段がLINEではなくTwitterのDMであるような薄い関係だが、それでも、引っ越しを介しての短い再会は互いの助けになったのだった。いや、それどころか、たとえ自ら助けを求めることができなかったとしても、あるいは、誰かを助けようという強い意志がそこにはなかったとしても、誰かがそばにいるというただそれだけの事実が思いがけず支えになるということはあり得るはずだ。

すべての「長い時間」はやがてひとつの「長い時間」へと合流していく。私の死後も世界は続く。私の人生よりもはるかに長い時間がそこでは流れるだろう。大事な人を、ものを、場所をなくしたあとに過ごした不在の「長い時間」も、いつかは必ず、私がいなくなったあとの、私が不在の時間と合流することになる。だから悲しむことはない、などと言うことはできない。しかしそれでもそこに、わずかな慰めを感じることくらいは許されるだろうか。悲しみとともに歩む人、悲しみとともに歩む人とともに歩む人。パレードのようなその列は、どこまでもどこまでも続いている。

[撮影:明田川志保]

[撮影:明田川志保]

スヌーヌー:https://snuunuu.com/

関連レビュー

笠木泉『モスクワの海』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年02月01日号)

2023/07/16(日)(山﨑健太)

笹本晃《パフォーマンス記録映像 ストレンジアトラクターズ》(「森美術館開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会」より)

会期:2023/04/19~2023/09/24

森美術館[東京都]

先月のレビューで森美術館の「開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会」について取り上げたのだが、そのなかでも「浮いている」と思ったのが笹本晃の《パフォーマンス記録映像 ストレンジアトラクターズ》(2010)である。その理由はひとまず置いておいて、展覧会のなかで記録映像然として比較的小さなディスプレイで展示されていた本作を簡単に説明するならば、30分ほどで人間を4つの分類として語るレクチャーパフォーマンスの記録映像だ。

レクチャーがどのような場所で行なわれているかというと、長机が3つも入れば窮屈になりそうなインスタレーションの中でである。そこには天井から吊るされた10ばかりの赤いネット。一つひとつのネットには、ビデオカメラだったり、ラベルのないカップ酒のようなものが入っていて、その自重で赤い網はピンと伸びきっている。たまに笹本が網に触れて揺れる。ステンレスか何かの円と半円でできたシャンデリア、マイクが仕込まれた机、円座クッション、人がひとり入れるくらいの筒。笹本がたまたま触れたように思える机には、レクチャーで必要な備品が仕込んであったりする。この中を笹本は歩き回り、机や壁に貼った紙でダイアグラムを描いたり、話し続ける。その内容は実のところ多岐にわたる。お気に入りのドーナツについて、筒と人体の類似点、7人の霊能力者に会ったこと。しかしながら、最後に語られるのは、人間の4分類である。

人間の99.9%であり群れを好むノーム。研究室に籠る日常と日課に満足しているカフナー教授。あらゆるノームが魅了され奉仕するもノームに興味がなく無視するティンク。ノームに嫌悪されノームの群れからティンクを識別できるオッズ。オッズはかつて(別の生で)ティンクであり、ティンクはかつて(別の生で)オッズだったから相互に感知でき、カフナー教授はかつて(別の生で?)ノームだったから、ノームについて理解できると解説が入った。

例えばオッズの幼少期はノームによるいじめによって特徴づけられると語られるように、それぞれの性質は他者によって相互に浮かび上がってくるのだ。

この解説をするにあたり、笹本はこの四者がどういった次元で存在しているのかを図示していく。それが会場にあったドローイングに見える図だ。それぞれ、《ストレンジアトラクターズ─図 2011年1月9日》、《ストレンジアトラクターズ─図 2010年12月18日》、《ストレンジアトラクターズ─図 2010年1月31日》と別日に開催されたパフォーマンスのなかで描かれていることがわかるし、この図を見ることで、どこか傍若無人なレクチャーに、明確な再現性が担保されていることがまざまざと示される。空を飛ぶように生きるティンクに対置するように、オッズは99.9%の人間に嫌われながら地底に生きるという。なんて悲惨だと思ったのも束の間、しかし、オッズは人生で一度、土から飛び立つことができるらしい。でも、世界のあまりの明るさに眼がくらんでその出芽はうまくいくとは限らないのだと笹本は続ける。

笹本によるレクチャーは4つの分類を俯瞰するように話が進むが、後半になるにつれ、語りの主体はオッズの視点が強くなっていく。そしてつぶやく。「この人生の目的はカフナー教授をみつけること」。

「それぞれのグラフは重なり合っているのかもしれない」「それが可能なら きっと 私は他のタイプに会えるだろう」「もし可能なら 私は孤独から抜け出せるだろう」。

笹本がつくり出したオブジェのなかで繰り広げられる4分類についての問答は、ジョックやクイーン・ビーを頂点とした「クリーク」ないし「スクールカースト」に似た節がありつつも、それぞれの分類が、自身の振る舞いや努力の過多、能力の傾向の問題でないという点で、運命に近しい。結果、人種や年齢やジェンダーといったさまざまな要素を加味したインターセクショナリティーの観点をどこか想起させるが、そういった性質の話とも違う。なぜなら本作で人間は、筒でしかないという話も出ていたわけだから。

レクチャーの途中で、土から出たオッズの行方はいくつか例示されるが、そのなかでもノームの世界に入ることができた場合は幸運なようだ。ただし、ノームの外側にいた者がノームの内側に入ることとは、「内側と外側に同時に居るもの」というモチーフで重ねられていく。それはドーナツの穴であり、痔であり、孤独という言葉で語られる。

「この人生の目的はカフナー教授をみつけること」。カフナー教授はノームのあれこれを記述する存在だ。だからオッズが求める「カフナー教授をみつける」とは、ある意味での言語化、社会的な理解を得る糸口に出会うことそのものだとも考えられる。美術作品に対する「カフナー教授」がいるとしたら、それはキュレーターかもしれないし、たまたま作品に出会った鑑賞者の可能性もある。

映像は笹本による「あっち行け」の連呼で終わる。これはオッズがノームに言われてきた言葉のはずだ。本作にとってのカフナー教授はどこにいるのだろうか。わたしの完全な憶測だが、カフナー教授だけは、後天的に発生した存在に思われてならない。

本展で本作が浮いていたと思ったのは直観的なものだが、その理由を考えてみると、なぜこの展覧会にこの記録映像があるのかという視点がキャプションで触れられていなかったからだ(もう一方の笹本の作品《ドゥー・ナット・ダイアグラム》で紙幅が足りなくなったように思える)。その他方で本作は、「あっち行け」という幼げな口調の連呼が暗示するように、クラスルームで起こる悲惨な出来事そのものについて、そしてその相関関係が学校というよりも社会全体とどう連続するかも含意している。30分近くある小さなディスプレイの記録映像はなかなか通しで見られる対象ではないだろう。しかし、本展が「知識」を中心に据えていたことを念頭に置くと、カフナー教授の不在を巡るこの記録映像は重要な作品のひとつだったと思う。

本展は平日2000円、土日祝は2200円で観覧可能でした。

開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/classroom/02/index.html

2023/07/01(土)(きりとりめでる)

開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会

会期:2023/04/19~2023/09/24

森美術館[東京都]

会場に入って最初に遭遇したのは「国語」と半立体で示された大きな文字と、ジョセフ・コスースの《1つと3つのシャベル》(1965)だった。シャベルの実物と、シャベルの写真と、英語の辞書に掲載された「シャベル」の定義が並んでいる。いずれも作家が作成したものではない。シャベルの絵だったら「美術だ」とわかりやすいだろうか。いや、美術とは、ものそのものではなく、何かを表現したものでしかなかったのだろうか。芸術はイメージのみでなく、概念そのものをこそ扱うという作品だ。なぜこれが国語と位置付けられたのか。

コンセプチュアル・アートの金字塔から入って、本展は150点以上の作品が所狭しとひしめいている。映像作品も多く、すべてを余すことなく視聴しようとしたら休憩を挟みながら1日必要なほどだ。しかしながら、その多くが収蔵作品ということもあるからか、キャプションでの作品説明が行き届いているため、例えば、スーザン・ヒラ―による映像作品《ロスト・アンド・ファウンド》(2016)を30分見続けなくてはならない、と思う人はいないはずだ。

この作品は、さまざまな消失した、あるいは失われつつある言語を話す人々の話を収録し、その声とその波形を映像にしたものである。鑑賞体験の99%以上は結果的に英語を基点とした翻訳(日本語での字幕はきっと、英語からの翻訳だろう)で把握可能になるが、キャプションにあったとおり、それは帝国主義や植民地主義が押しつぶしてきた言語の歴史と表裏一体である。こうなってくると、背後にある、いまさっき見たコスースの英語の使用が透明な媒体に思えなくなってくる。だからこの二つは「国語」になくてはならなかったのだろう。

スーザン・ヒラ―の暗室を出てすぐにあるのは、米田知子の「見えるものと見えないもののあいだ」シリーズだ。例えば、フロイトの眼鏡のレンズを通してユングのテキストを見るという構図の写真であるのだが、活字にしても、それが誰にとってどう見えるのかという個人のありようが、無味乾燥な活字に意味を与える。

続くのはミヤギフトシの《オーシャン・ビュー・リゾート》(2013)。沖縄出身のある男はなぜアメリカに渡ったのか、だれをどう恋しく思っているのかを英語のモノローグで綴る。隣のイー・イランはボルネオ島のさまざまな織手と協働制作を行なっており、本展の《ダンシング・クイーン》(2019)は竹でできた巨大なタペストリーだ。そこにはABBAなど世界的な流行曲の歌詞が英語で織り込まれ、キャプションではABBAやレディ・ガガの音楽が「織手の生活へ寄り添ってきた」ものであることが示されていた(2021年のABBAのニューアルバムはマレーシアを含む世界40カ国と地域でiTunes1位を獲得した★)。イランの作品とミヤギの作品、それぞれにとって一定の意味をもつ英語という言語で受容してきた文化のあり方に、四方八方へと心が揺さぶられる。

「国語」というより、コスースならイデア論を引いて「哲学」、ミヤギなら歴史を踏まえて「社会」なのではないかという疑問も確かにありつつ、「国語」とカテゴライズされることで作品が相互に反響し合っている。このように、作品が並ぶことで意味を引き出し合うキュレーションが本展の膨大な作品の並びにおいて、幾度となく現われていた。

すべてに触れることはできないが、収蔵品が多いこともあり、本展の作品の一端は森美術館のウェブサイト「コレクション」で詳細なキャプションと一緒に伺うことができる。アイ・ウェイウェイの《漢時代の壷を落とす》(1995)、ヴァンディー・ラッタナの写真作品「爆弾の池」シリーズなどなど、本展を見る機会が得られなかったという人にも、ぜひ見てほしい。

ただし、本展のなかで取り扱い上、ひとつ浮いていたと思われるのが、笹本晃の《パフォーマンス記録映像 ストレンジアトラクターズ》(2010)ではないだろうか。本作についてはいつか別稿で取り上げたいと思う。

本展は2000円で観覧可能でした。なお、土日祝は2200円だったそうです。

★──ユニバーサル ミュージック合同会社「ABBA、40年ぶりのニュー・アルバム『ヴォヤージ』が日本で42年5か月ぶりのTOP5入り!」(『PR TIMES』2021.11.10)2023.9.25閲覧(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001482.000000664.html)

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/classroom/02/index.html

2023/07/01(土)(きりとりめでる)

劇団チョコレートケーキ『ブラウン管より愛をこめて ─宇宙人と異邦人─』

会期:2023/06/29~2023/07/16

シアタートラム[東京都]

差別は人を殺す。いまの日本には差別などないと、現に差別を受けている人々の存在ごと差別の存在を否定するような言動もまた人を殺す。 劇団チョコレートケーキ『ブラウン管より愛をこめて ─宇宙人と異邦人─』(脚本:古川健、演出:日澤雄介)の舞台はある特撮スタジオ。脚本家の井川(伊藤白馬)は、大学時代の先輩である松村(岡本篤)から、彼が監督している特撮番組『ワンダーマン』の脚本を依頼される。ところが、提示された条件は怪獣を登場させないこと。経費削減のために怪獣を登場させないのは特撮番組では割とあることらしい。特撮監督の古田(青木柳葉魚)とADの藤原(清水緑)から特撮ヒーローものについての薫陶を受けた井川は、元祖特撮ヒーロー『ウーバーマン』シリーズの異色作「老人と少年」にヒントを見出す。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

やがて「空から来た男」とタイトルが(松村によって)つけられることになる井川の脚本とそのもとになった「老人と少年」ではともに、川崎を思わせる街を舞台に、宇宙人への差別がやがて集団でのヘイトクライムへと激化していく様子が描かれる。プロットを読んだ松村は「リアルな差別の描写なんて子供たちは待ってない」「あまり直接的に差別をテーマにはしないでくれ」と言うが、井川は差別を書かないならこのエピソードには意味がないとそのまま脚本を書き進めてしまう。ため息をつきながらも「とりあえず、好きなようにラストまで書いてみろ」と告げる松村はしかし「こんな現実の中であのメッセージが届くか? 当事者を救えるか?」と突き放した態度は変えないのであった。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

そうして順調とは言えないまでも撮影は進んでいくのだが、ある日突然、テレビ局のプロデューサーである桐谷(緒方晋)から待ったがかかる。局から「現実の差別を連想させる内容が子供向けの番組に相応しくない」と言われたというのだ。「宇宙人を悪者にしたらいい」と内容の変更を迫る桐谷。その場では結論は保留になるものの、やがて松村が責任を取るかたちで撮影は続行され──。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

演劇で「特撮」は難しいが、本作では舞台上に置かれた街のミニチュアセットを利用した演劇的な表現が光る(舞台美術:長田佳代子/照明:松本大介)。そこに怪獣は登場しないのだが、宇宙人を演じる下野(足立英)の影が彼自身より巨大な姿で街を襲うように青空を覆う様子は、彼が本来の姿を現わしたようにも、差別する人々の恐怖が実体のない影を大きく膨らませているようにも、あるいは人々の害意が形をとったようにも見えて巧みだ。

特撮スタジオでの人々のやりとりの間にはしばしば『ワンダーマン』の場面が挟み込まれ、「現実」と「虚構」を行き来するかたちで物語は進んでいく。作中作で描かれるヘイトクライムには関東大震災における朝鮮人虐殺事件をはじめとする現実世界の差別が映し出される一方、作品に関わる人々はそこで描かれる差別について各々の考えを交わし学び変わっていく。それは史実に取材した作品を多く発表してきた劇団チョコレートケーキとその作品に関わる人々の似姿でもあるだろう。「私達は物語の中でだけは現実に負けている自分とは違う存在になれる。ドラマの中では、強くて賢くて優しい木戸小絵子になれる」という森田(橋本マナミ)の言葉が胸を打つ。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

そうして差別をめぐるさまざまな言葉が交わされるようになるスタジオだったが、現に差別がそこにあり、しかしそれがそうとは認識されていないとき、その場においては当事者の存在もまた透明化されることになる。物語の終わりに明かされるのは、差別の問題から距離を取ろうとしているように見えた松村が男と暮らしているという事実だ。井川はそれを知っていた。ここに至って「当事者を救えるか?」という松村の言葉は、そして二人のやりとりは、まったく違った響きを帯びることになるだろう。

名前をめぐるいくつかのエピソードもまた、存在の透明化に関わるものだ。差別とそれに関する議論はしばしば個人をその属性へと還元し、固有の名前を奪い去ってしまう。だからこそ「空から来た男」で差別を受ける宇宙人には金本という仮の名はあれど「固有の名前」がない。金本という名前は小学校時代の井川と仲良くしながら転校の間際まで「本当の名前」を告げることができなかった「カネやん」の名前に、つまりは在日コリアンの通称名に由来するものだ。

テレビ局の意向に沿わなかったことで干された井川に対し、名前を変えて活動を続ければいいと桐谷は嘯く。それはある意味で「大人な対応」であり生きる術でもあるのだろう。しかし井川は「やっぱり僕は自分の名前で書きたい」と応じる。そのとき彼の脳裏にあったのは「カネやん」の「本当の名前」のことだったのではないだろうか。

[撮影:池村隆司]

[撮影:池村隆司]

本作は7月30・31日に愛知・メニコン シアターAoiでの、8月5日には長野・まつもと市民芸術館小ホールでの公演が予定されている。

劇団チョコレートケーキ:http://www.geki-choco.com/

2023/07/01(土)(山﨑健太)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(後編・第二部その2)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

(中編から)

後編では、本展第二部の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》について、モーションキャプチャやVRのもつ批評的意図の観点から百瀬文やホー・ツーニェンの近作と比較し、さらに多角的に掘り下げる。

3DCGの映像制作において、身体運動をトラッキングするモーションキャプチャセンサーを付けたアクターの身体は、通常は表に出ず、透明化されている。「アクターの身体をあえて見せる」演出によって、そこにどのような力学が作動しているのかをメタ的に可視化する姿勢は、例えば百瀬文の2チャンネルの映像作品《Jokanaan》(2019)とも共通する。左画面に映るモーションキャプチャスーツを付けた男性パフォーマーの動きが、右画面に映るサロメの3DCGアニメーションを生み出すことで、「ファム・ファタル」という性的幻想が男性の身体によってまさに再生産される構造を批評的に暴き出し、最終的に「視線と欲望の主客」の逆転を企てる(詳しくは、『百瀬文 口を寄せる Momose Aya: Interpreter』[美術出版社、2023]所収の拙論を参照)。

一方、本作では、アバターの生成が、人形遣いの操る人形から生身の女性パフォーマーに取って代わられる。その交代劇が「鬼女への変貌」と同期することは、中編で見たように、「人形」としてモノ化され、操られることに対する「怒り」を表明した逆転劇ともとれる(さらにここには、「文楽」のジェンダー構造に対する批評も読み取ることができる。兵庫県の淡路人形浄瑠璃、徳島県の阿波人形浄瑠璃など地方の郷土芸能では、太夫、三味線、人形遣いに女性の演じ手がおり、本作の太夫と三味線奏者も女性だが、文楽協会に所属する技芸員による「文楽」はすべて男性で演じられる。国立文楽劇場が次世代の人材を育成する文楽研修生の応募資格も、いまだに「男性限定」である)。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

だが、白い衣装をまとった全身にモーションキャプチャセンサーを付けたパフォーマーの姿は、前半で人形遣いが操っていた「人形」のそれと酷似することに注意したい。自らが操る仮想世界を体験するためのVRゴーグルは、「目隠し」にも見える。果たしてパフォーマーは、アバターを操っている(だけ)なのだろうか? 見えない人形遣いに自分自身も操られているのだろうか? 終盤、もがき苦しみながら取り外すモーションキャプチャセンサーは、支配と束縛の装置でもある。束縛から自らを解放し、「VRへの没入」から脱出したパフォーマー。「現実」への生還を物質的に支えるのが、救命装置=筏としての畳の床だ。一歩前に出て畳のフチに立ったパフォーマーは、だが、まだ「舞台」という限定された空間の中に捕らわれてもいる。

パフォーマーが後ろを振り返ると、海上を漂う畳の映像がスクリーンに映り、極めて多義的な示唆を与える。その畳は、水中/VRに投げ出された者を救う救命装置=筏を暗示する。同時にそれは、蕪島の洞窟の中で太夫と三味線奏者が座っていた畳の舞台ともつながり、「救済」から「破壊」へと意味を反転させる。戦争末期、蕪島の洞窟には特攻艇が格納され、周防灘に進攻してきた敵艦への特攻を任務とし、ベニヤ造りのボートにエンジンと爆雷を搭載していたという。そして、この救命艇/特攻艇である畳は、アバターを操る/操られる、見る/見られるという構造や境界線が曖昧になった「舞台」であり、さらに私たち観客が靴を脱いで座っている「畳敷きの客席」でもある。「舞台」を見ていた私たちもまた、現実と仮想空間、人形/人形遣いの境目がつかず、無限に広がるようで限定された空間の中に無意識のうちに閉じ込められていたのだ。畳に座る私たちは救助された生還者なのだろうか。それとも、「海上を漂う無人の畳/特攻艇」に、見えない特攻隊員の代わりに乗り込んでいるのだろうか。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

このように、「日本の植民地支配の歴史をVRを通して問う」批評性や、「何が時代を駆動させるエンジンなのか」という根本的な問いは、2021年に同じくYCAMでの個展で発表されたホー・ツーニェンの近作《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》とも共通する。映像とVR体験で構成されるこの作品では、戦争の動力源としてのイデオロギーと思想が俎上に乗せられる。VRのひとつでは、真珠湾攻撃の約2週間前に行なわれた、京都学派の思想家4名による座談会が擬似体験できる。ヘーゲルの歴史哲学を批判的に乗り越え、没落したヨーロッパに代わって日本が歴史の推進力を担うべきと説き、戦争の道義的目的を理論的に正当化しようとする議論。だがその議論を聴くためには、「VR内で鉛筆を持つ手」を動かし続け、「座談会の速記者」の身体に憑依しなければならない。手の動きを止めると、速記者の大家益造が自らの中国戦線体験を詠んだ歌集から、戦場の凄惨さ、反戦、京都学派への辛辣な批判を詠んだ短歌が聴こえてくる。別のVRでは、学徒動員が迫った戦局悪化の状況下、「国家のために死ぬことで個人が神となる」という論理を若い学生たちに語った田辺元の講演を読み上げる声が響くなか、観客は「海上を飛ぶ戦闘ロボット」に乗り込むが、やがてその機体はバラバラに崩壊していく。「VR世界への没入=身体の一時的消滅」のリテラルな実践が、「英霊」になる擬似体験と戦慄的に重なり合う。この戦闘ロボはガンダムの量産型ザクを思わせるビジュアルだ。またホーは、続編といえる「百鬼夜行」展(豊田市美術館、2021-2022)では、さまざまな妖怪を、プロパガンダ装置、監視網、石油資源を目的とした侵略、歴史の健忘症などに読み替え、アニメーションで表現した。

かつて日本が侵略したシンガポールと植民地化した台湾という、現在の日本の「外部」から、VRというテクノロジーを介して歴史を再批評すること。本展の作家の一人である許家維とホーは、アジア・アート・ビエンナーレ2019(台中)の共同キュレーションを務めている。戦闘ロボット、アニメーション、妖怪、人形浄瑠璃といった「日本のアイコニックな文化や伝統芸能」を巧みに織り込みながら批評する姿勢も共通項といえる。時代を駆動させるエンジンとしての思想、砂糖、そしてVRのソースコード。ゲームやエンタテインメントの印象が強いVRだが、兵士やパイロットの戦場シミュレーション訓練など軍事利用目的で開発された歴史ももち、この観点からも許とホーの関心が重なる。そして許たちの本展は、「台湾」からの視点と「日本」からの視点の片方だけでは不十分であり、歴史を複眼的に見ることの重要性を改めて示してくれる。

なお、製糖業が近代化と植民地主義、移民労働と不可分であることを、「かつてハワイのサトウキビ畑に移民労働者を送り出した側」の視点から扱うのが、同時期に山口県の周防大島の日本ハワイ移民資料館で開催された原田裕規の個展である。「アバター」を用いる批評的意図の違いも興味深く、同評をあわせて参照されたい。

関連レビュー

原田裕規「やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

ホー・ツーニェン「百鬼夜行」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年12月15日号)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声》| YCAMとのコラボレーション|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年11月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)