artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

Q『弱法師』

会期:2023/09/15~2023/09/17

城崎国際アートセンター[兵庫県]

人間は単なる物体以上の存在だ。多くの人がそう信じて生きている。だが、人間は、人体は物体であることから決して逃れることはできない。それもまた真理だ。Q『弱法師』(劇作・演出:市原佐都子)を観ながら私は、“Bodies That Matter”という、日本語では『問題=物質となる身体』と訳されているジュディス・バトラーの著書のタイトルを思い浮かべていた。人の身体は物質にほかならず、だからこそその身体はときに「問題」となる。

『弱法師』はQの近作の多くと同じく、古典をベースに創作された作品だ。モチーフとなったのは三島由紀夫の『近代能楽集』などでも有名な「俊徳丸伝説/弱法師」。文楽の手法を取り入れ、市原の手によって人間の生と性を問い直す過激な人形劇として再創造された『弱法師』は、ドイツの世界演劇祭で初演を迎えたのち、高知での日本初演を経て豊岡演劇祭2023ディレクターズプログラムの1本として上演された。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

西原鶴真の琵琶の音に導かれるようにして幕が開くと上手に1DKのアパートの一室。「ここは日本の田舎 どこにでもあるアパートの一室 一組の夫婦がくらしていた」という原サチコの語りに続いて下手の工事現場に1体の交通誘導人形が現われる。工事中の道路などに立ちドライバーに注意を促すために赤く光る誘導灯を振り続けるあれである。大崎晃伸によって遣われるその人形は交通誘導員として働く「夫」らしい。「寒くても暑くても雨でも雪でも足が棒になるまで立ち続け」、ドライバーに「クソ」と吐き捨てられても「いちいち怒ったり悲しんだりしていては立っていられない」と「感情をミュート」して「私は人形だから」と言い聞かせる夫の姿は、それが人形によって演じられることによって奇妙に滑稽なものとなる。人間によって遣われる人形によって演じられる人形のような人間。交通誘導員という仕事が、場合によってはまさに交通誘導人形によって代替可能なものだという事実を思えば、この趣向のアイロニーはより一層際立つだろう。感情を殺さずにはやっていられないその仕事は、一方で(だからこそ?)機械仕掛けの人形によって容易に取って代わられ得るものなのだ。

ところが、観客の認識はすぐさまひっくり返されることになる。次の場面で帰宅した夫は、ラブドールによって演じられる妻(人形遣い:川村美紀子/豊岡公演では川村の怪我のため中西星羅が代役)とセックスに及ぶのだが、驚くべきことに、行為を終えた夫は妻の股間から脱着式のオナホールを取り外し、それを洗いはじめるのだ。夫の帰宅を待つ妻は不妊の悩みを語っていたが、なるほど、妻が見た目通りのラブドールであり、夫が見た目通りの交通誘導人形なのだとすれば、子ができないのも道理である。そういえば、語りを担う原もまた、まるでフランス人形のような装いをしていたのだった。人形のような人間の物語は、転じて人間のような人形の物語となる──かと思いきや話はそう単純ではない。妻の願いが届いたのかオナホールには魂が宿り(!)、坊や(人形遣い:畑中良太)が誕生するからだ。登場人物たちは人間と人形の境界を生きながら、いかにも「人間らしい」男女や親子の愛憎を巡る、言ってしまえば通俗的な物語を紡いでいく。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

文楽の形式もまた、人間と人形の間で観客の認識を揺らす効果を持っている。例えば夫婦のセックスの場面。『弱法師』ではひとりの人間が1体の人形を遣う「乙女文楽」の手法が採用されているため、人形は人形遣いの動きをダイレクトに反映して動く。人形同士のぎこちないセックスは性行為の滑稽さを露わにするが、同時に、人形の背後でそれを遣う人間の動きはその存在を見ないふりをするにはあまりに生々しく、ここでは人形を操る人間の存在こそが急激に立ち上がってくることになる。

では、主体はやはり人間だということになるのだろうか。たしかに人形は人形遣いによって操られている。だが、人間もまた、自らの内に巣食う得体の知れない欲望によって、あるいは、神経を伝う電気信号によって突き動かされているという事実を考えれば、そこに人形との違いはどれほどあるだろうか。いや、その欲望でさえしばしば外部的要因によって形づくられることを考えれば、人間もまた外からの働きかけによって「操られている」のは明らかだろう。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

目の前で展開されているのは人形のような人間の物語なのか人間のような人形のそれなのか。演じているのは、操られているのは人形なのか人間なのか。私は人形を通して人間を見ているのか人間を通して人形を見ているのか。複数のレイヤーでの二者択一は一意に正解が定まるものでもなく、場面ごとにどの見方を採用するかによって見え方も変わってこよう。人間を演じる人形が「私は人形だから」と言えばそれはいわば人形ギャグだが、人間の言葉として受け取るならばそこには悲愴が漂う。

だが、私もまた、挑発的なまでにグロテスクな人形の姿に反射的に嫌悪感を覚えたひとりだったということを白状しておかなければならない。その瞬間、私は自らの固定観念と倫理観の限界を思い知らされたのだった。おそらくそれらは私自身の身体の、物理的な限界とも強く結びついたものだということなのだろう。しかしだからこそ人形たちの「逸脱」に、私は「自由」を見てしまうのだった。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

グロテスクで荒唐無稽な展開はもはや人間の物語として見ることは不可能なようにも思われる。だが、ピアッシングや整形、臓器移植、性別適合手術と日々「装い」を変える人形たちの営為との境界はどこにあるだろうか。「入る店を間違えてしまった」とこぼし「産まれたときに役所に届け出された性別はなんですか?」と問う夫の言葉は近年苛烈さを増すトランス差別を思わせ、しかし人形の返答は「は どういうことっすか」とにべもない。

人形たちのふるまいは固定観念や既存の倫理に疑問符を突きつけ、もっと自由でいいのだとそこからの逸脱を唆す。その誘いに応じたとき、私はもはや人間とは呼ばれないのかもしれない。だがそれの何が悪いのだろうか。そう思いながら、現実は相も変わらず私自身の体に縛りつけられている。

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

[©igaki photo studio/提供:豊岡演劇祭実行委員会]

Q:https://qqq-qqq-qqq.com

豊岡演劇祭2023:https://toyooka-theaterfestival.jp

2023/09/15(金)(山﨑健太)

吉村弘 風景の音 音の風景

会期:2023/04/29~2023/09/03

神奈川県立近代美術館 鎌倉別館[神奈川県]

1980年前後、ぼくはしばしば吉村弘さんと会っていた。パフォーマンス・アーティストで、のちに国際芸術センター青森(ACAC)の館長を務める浜田剛爾さんが毎月のように自宅で開いていたパーティーに、ぼくも吉村さんもよく参加していたからだ。パーティーにはほかにも浜田さんのアシスタントをしていた若いアーティストや、たまに音楽家の小杉武久さん、映像作家の飯村隆彦さんらも顔を出していた(みんな鬼籍に入ってしまった)。サティ弾きのピアニストで浜田さんのパートナーの島田璃里さんの手づくり料理をいただき、外国土産の珍しい酒を飲みながら、彼らの話を聞くのが楽しみだった。

吉村さんはがっしりした体躯に口髭を生やしたコワモテだったが、小さな目は優しく、ちょっと鼻にかかった静かな話声は彼の音楽のようにふんわりしていた(なにを話したかほとんど覚えていないが)。しかし吉村さんとの付き合いはその2、3年間だけで、その後たまに美術館などで彼の音楽に触れることはあったものの、本人とはほとんど接点がないまま2003年に亡くなったことを知った。その最後の仕事が神奈川県立近代美術館のためのサウンド・ロゴ《Four Post Cards》で、葉山館の開館時に公開されてまもなく逝ってしまったという。もう没後20年になるのだ。

サウンドアーティストなので、出品は楽譜や同人誌、記録写真、映像など資料類が多いが、図形楽譜やオリジナルのサウンドオブジェ(音具)など視覚的な作品も出品され、見て楽しめる展覧会になっている。年譜をたどってみて、高校時代にエリック・サティの音楽に出会ったこと、大学時代には詩人グループと知り合い、卒業後コンクリート・ポエトリーを発表していたこと、小杉武久率いるタージ・マハル旅行団に参加されていたことなどを知った(ひょっとしたら40年前に聞いていたかもしれないが)。

彼の図形楽譜は五線譜がモコモコと動き出して雲やカモメのようなかたちになったり、音具は空き缶を再利用して意外な音を出したり、どれも優しく、ささやかで、ユーモアに富んでいた。それはサティのいう「家具の音楽」のように、コンサートホールで鑑賞する交響曲だけでなく、日常生活の延長としての音楽表現を考えていたからだろう。

しかし、図形楽譜にしろ、音具にしろ、サティや環境音楽にしろ、あるいはサウンド・パフォーマンスやサウンド・インスタレーションにしろ、どれも吉村さんが言い出しっぺというわけではなく、だれかがすでにやっていたこと。その意味では時代を切り拓いた先駆者ではないし、穏やかな性格ゆえアーティストとしてのインパクトにも欠けるし、音楽と美術の領域にまたがっていたせいかまともに論じられたこともなかったように思う。もっとも吉村さん自身、先頭に立ってアートを変革していこうとか、サウンドアートで名を馳せてやろうなんて考えていなかったに違いない。彼の音楽はただ静かに響いているだけだ。

公式サイト:http://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2023-yoshimura-hiroshi

2023/09/01(金)(村田真)

BASE ART CAMP #02 第2期生 成果発表 演劇ルート公演『三』

会期:2023/08/27

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

「BASE(Bank for Art Support Encounters)」は、「コロナ禍で危機的状況にある京都の芸術創造発信拠点を応援する」ことを目的とし、劇場・アートスペース・映画館など京都の6つの民間運営の拠点と京都信用金庫が協働して立ち上げた組織である。「芸術と社会の持続的で発展的な共生の仕組みをつくる」という目標を掲げ、働き生きる人のための新しい芸術学校『BASE ART CAMP』を開講した。各分野のアーティストが講師を務め、受講生は「順応編」でウォーミングアップをしたのち、「演劇ルート」と「展覧会ルート」に分かれ、実際に作品をつくる「登頂編」を実践する。本公演は、演劇ルートの2期生による成果発表であり、講師を務めた演出家・THEATRE E9 KYOTO芸術監督のあごうさとしが演出した。

あごうは近年、「フリーアナウンサー」「建築家」といった、プロのパフォーマーではない職業人と協働し、普段の仕事内容や日々の思考を一種のドキュメンタリー演劇として再構成する作品を手がけている。桐惇史(記者・編集者)、岸田重男(看護師・鍼灸師)、加納ビナ(起業家・ゴルフ愛好者)の3名の受講生が出演する本作もこの延長線上に位置づけられるものであり、内省的なテクストを綴る、普段の仕事をマイムで再現するといった点描を重ねることで、1本の太い軸線が立ち上がっていく。

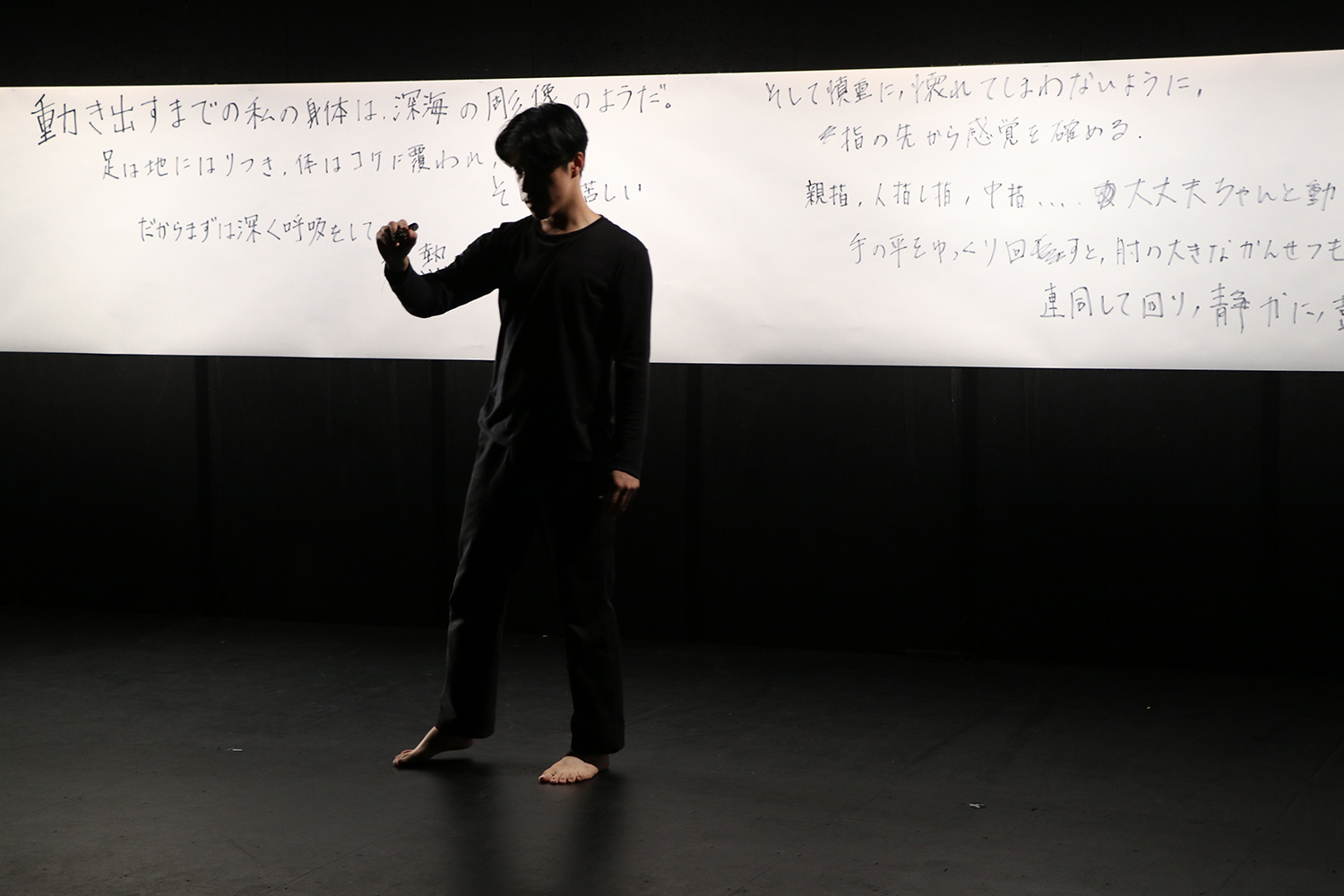

本作の核は、1人目の出演者が壁と床にそれぞれ書いた2つのテクストを、他の2人がバトンを受け取るように朗読し、それぞれの声と言語によって、異なる輪郭と存在を与えていく構造だ。冒頭、椅子の上に身体を丸めた男(桐)が、ゆっくりと片手を動かし、掌を広げ、肩から背中の後ろへ回し、深い呼吸とともに全身を伸ばしていく。立ち上がった男は、今まさに彼の意識と身体のなかで起こっていたプロセスをなぞるように、壁に言葉を綴っていく。動き出すまでの身体は、深海に沈む彫像のような息苦しい抑圧と恐怖のただ中にあること。呼吸を整え、指先から慎重に動かし、関節が歯車のように連動し、鼓動を感じる。「そして/私は/私になって/ゆっくりと浮かび上がる」。ままならなさを抱えた「他者」ともいえる身体との内的対話を通した、自意識の醸成。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

暗転が入ると、入れ替わるように別の男性(岸田)が同じポーズで椅子にうずくまり、立ち上がって壁のテクストを読み上げる。続けて展開されるのは、訪問看護師の仕事のマイムでの再現だ。「おはようございます」と扉を開け、脈拍や血圧を測り、オムツを替える。ずっしりと手に伝わる、大量の便の見えない重さ。患者はおそらく重度の介護が必要な寝たきりの高齢者で、「ごはんの準備」は3時間かかる点滴だ。患者に憑依した岸田が身体を強張らせてうめく、「メシ食わせろ~」という叫び。それは誰にも聴こえなかった最期の叫びであり、脈拍や瞳孔反応の確認、医師と家族への業務連絡が淡々と行なわれる。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

そして、1人目の男が再び登場し、今度は床にチョークで言葉を綴る。「身体の観察」は、自己の内部ではなく、「他者との共通点と差異」へと向かっていく。あなたの目元は私と似ているが、あなたの声は私と違ってよく通る。「あなた」との差異と類似を通して形成される「私」は、どこまで「私」だろうか?

このテクストは舞台前面から奥へ向かって縦書きに書かれるため、観客からは逆方向になり読みにくいが、3人目の出演者(加納)が登場し、遅れたエコーのように読み上げていく。確かな輪郭線を与えられる言葉。そして加納は、普段の仕事や日常会話を断片的に再現していく。日本語で交わされるビジネスの会話と、家族や友人とのプライベートな中国語の会話。仕事とプライベート、2つの領域を2つの言語とともに行き来しながら、貿易業とホテル経営の展開、さらに趣味のゴルフでTikTokを始めて事業としても展開したいことなど、充実した日々をエネルギッシュに過ごしていることがわかる。そして床のテクストは、最後に再び加納の声によって読み上げられる。ただしその朗読は日本語と中国語が交互に混じり、発音の細部から彼女が日本語ネイティブではないことが推察される。一度確かな形を与えられたテクストは、再び輪郭線が曖昧にほどけていく。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

「出演者の人選」は演出家のコントロールではなく偶然だが、本作の成否の鍵はやはり「朗読をどのような人物が担い、どのような声をあてがうのか」にあるだろう。普段は意識しない身体の不随意性、もしくは仮死状態としての眠りからの覚醒、あるいは抑うつ状態からの浮上などを想起させる壁のテクストは、訪問看護師によって読まれることで、重度身体障害者や要介護の高齢者の意識内部で起こっている出来事へと想像の外延を広げていく。そして、類似と差異によってそのつど引き直される「あなたと私の境界線」は、健常者/障害者に加え、日本人/外見がよく似ているが中国ルーツの人といった、時に可視的で時に見えにくい分断を浮かび上がらせる。

普段の仕事、身体にしみ込んだ身振り、日々の思考……。一つひとつは断片でも、つなげて再構成することで、「私たちはどのような地盤の上に立っているのか」が見えてくる。その人の生き方や仕事は、演劇やアートとかけ離れたものではなく、両者は断絶されたものではないこと。劇場はアーティストの発表の場として用意されたものだが、アーティストが社会人向けの講座の講師を務めることで、表現に関心がある人に裾野が拡がっていく。「芸術と社会の共生」という目標を掲げ、地域に根ざした民間劇場の取り組みとしても意義ある作品だった。

なお、「展覧会ルート」の成果発表は、9月22日~24日に京都市内のKUMAGUSUKUで予定されている。

公式サイト:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20230827

関連記事

あごうさとし×中西義照『建築/家』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

あごうさとし×能政夕介『フリー/アナウンサー』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年07月15日号)

2023/08/27(日)(高嶋慈)

果てとチーク『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』

会期:2023/08/18~2023/08/27

アトリエ春風舎[東京都]

「くらいところからくるばけもの」が「あかるくてみえない」のはなぜか。その「ばけもの」が、誰かにとっては直視してしまえば自身の存在基盤そのものを脅かしかねない危険なものであると同時に、また別の誰かにとっては目も眩むばかりの希望でもあるからだ。 前作『はやくぜんぶおわってしまえ』(YouTubeで全編無料公開中)で女子校の高校生たちが生きる現実という地獄のリアルを抉り出した果てとチーク。同じ主題を引き継いだ新作『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』(作・演出:升味加耀)は、ひとまずのところ正統派のホラーらしい物語を展開していく。

なお、本作は12月17日(日)まで配信チケットを販売している(視聴は2024年1月16日[火]まで )。以下にはネタバレが多分に含まれるので注意されたい。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

畑仕事に精を出すルイ(川村瑞樹)・キミタカ(函波窓)夫妻とキリエ(林ちゑ)・マサヤ(佐藤英征)夫妻。それは大学の先輩であるキリエにルイが誘われるかたちで参加している「ヒラヤマ大地の恵み会」の活動の一環なのだが、「女性だけが持つ生命を生み出す尊いソーラーエナジー」を重視する会の教えに対する距離感はまちまちのようだ。会の教えに懐疑的なマサヤによれば、ヒラヤマはかつて母恵会と呼ばれる宗教団体が拠点としていた場所であり、「儀式」として信者たちからレイプされていた少女ソラ(福井夏)が教祖を殺した末に信者たちのリンチによって殺され、さらには多くの信者が教祖の後を追って自ら命を絶つという凄惨な事件があったいわくつきの土地らしい。幕開けの不穏はすぐさま世界を覆うものとなる。「お母様」と呼ばれる巨大ミミズが祀られた神社が燃えるのと時と同じくしてポルノサイトで拡散しはじめるある動画。それは「儀式」を撮影したもので、最後まで見た者は呪われてしまうのだという。やがて眼球を押し潰された死体がマンションの一室で発見されると、同じような死者はあっという間に数百人に膨れ上がり──。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

呪いの蔓延によって機能不全に陥る社会の姿は、新型コロナウイルス感染症が流行するここ数年の現実社会における出来事を彷彿とさせる。異なっているのは、新型コロナウイルス感染症の犠牲者の割合が「社会的弱者」において有意に高いのに対し、ポルノ動画を介して「感染」する呪いの犠牲者が主に男性であるという点だ。「いいですよね、安全な所からしゃべれる女は、ほんとに、今俺らが毎日どんな気持ちですごしてるかなんて全くわかってないじゃないですか」というマサヤの言葉はだから、作者による痛烈な皮肉として聞かれるべきだろう。もちろんこれが新型コロナウイルス感染症に限った話ではないことは言うまでもない。

直後に続く「(呪いによって幻覚が)見えてる奴と見えてない奴の差ってなんですか?」という問いもまた、現実社会において「見えてしまう」呪いをかけられているのが誰であるのかということを、そして「見えてない奴」が誰であるのかということを考えれば皮肉が過ぎる。マサヤの問う「見えてる奴と見えてない奴の差」はほとんどそのまま、現実における「見えてない奴と見えてる奴の差」を反映したものと思われるからだ。マサヤが苛立ちと自己憐憫とともに吐き出すその言葉は実のところ、マサヤたちに向けられた「呪いの言葉」そのものなのだと言うことさえできるかもしれない。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

呪いを前になす術のない社会。だが、ルイと幼馴染のナツ(上野哲太郎)、そしてソラの姉ミウ(鈴木彩乃)は、その呪いがルイを守ろうとするソラの意志によるものであることを察する。ルイもまた、かつて母恵会の巫女であることを強いられた過去を持ち、ソラは親友であるルイと入れ替わるようにして巫女の役割を負わされたのだった。ソラ自身とルイに害なす者への復讐としての呪い。しかしその呪いは、ほとんど無差別に男なるものを対象にすることで、もはや別のものへと変質しつつあった。そのことに気づいたルイはソラを止める決意をする。

だからこそ、ラストシーンにおいてルイがソラに告げる「もういい」という言葉が、もう復讐は十分になされたということを意味するものでも、社会が十分に変わったということを意味するものでもないことは明らかだ。「今でも全員殺したいけど、あたしやソラにひどいことしたやつぶち殺したいけど、それはあんたが、やらなくていい。17歳のあんたが、毎日毎日地獄みたいに最悪なこと思いだして、わざわざやらなきゃいけないことじゃない」。ここに示されているのは、17歳のときから変わらず酷いままの現実を諦めとともに受け入れてきたルイが、いまある社会をつくり上げてきた者のひとりとして下の世代に対する自分自身の責任を引き受け、そのことによって過去の自分をも救い出そうとする意志だ。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

さて、ここまで書いてきたことはこの作品が描き抉り出そうとする現実のごく一部でしかない。例えば、イエのしがらみと分かちがたく結びついた「母性神話」とでも呼ぶべきものもまた、この作品では鋭く批判に晒されている。それがどのようになされているのかはぜひとも配信で確認していただきたい。特にソラとミウの母ケイコを演じる川隅奈保子の、その穏やかそうな見た目ゆえの「怖さ」は必見。

果てとチークは10月6日(金)から9日(月・祝)にかけて2名のアーティストとひとつの演劇ユニットが作品を発表する共同企画「もういない、まだいない」の一環として『まだ宵の口』『そこまで息が続かない』の2作品を上演予定。12月15日(金)から17日(日)には本公演として『グーグス・ダーダ』の上演も予定されている。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

果てとチーク:https://hatetocheek.wixsite.com/hatetocheek

『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』配信ページ:https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=74578&

関連レビュー

果てとチーク『はやくぜんぶおわってしまえ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

2023/08/19(土)(山﨑健太)

ホーム・スイート・ホーム

会期:2023/06/24~2023/09/10

国立国際美術館[大阪府]

コロナ禍における「ステイホーム」やウクライナ侵攻といった社会情勢を受け、家、家族、居場所、そして祖国や故郷という「ホーム」の多義性を主題に据えたグループ展。イギリス人の父親とフィリピン人の母親をもち、フィリピンで生まれ日本で育ったマリア・ファーラ、上海生まれで幼少時に青森に移住した潘逸舟、ジョージアに生まれロシアの侵略により故郷を追われた経験をもつアンドロ・ウェクアと、2つ(以上)の国にまたがるダブル・アイデンティティやディアスポラ的生を生きる作家が複数参加する。ウェクアは、家族の肖像のコラージュ作品とともに、記憶のなかの故郷の家をミニチュアハウスとして再現した。レンガの壁、雨どい、煙突、窓のつくりなど細部まで精巧につくられているが、部分的にピンクや青に塗られ、どこか非現実感が漂う。

アンドロ・ウェクア「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[筆者撮影]

出品作家8名中、2名はレクチャープログラムおよびスクリーニングという形での参加となり、展示会場には物理的な作品が「不在」であることも本展の特徴のひとつだ。アルジェリア出身で、10代でイギリスに移住したリディア・ウラメンは、8月にレクチャープログラムを実施した。アルジェリアからボートでスペインに渡航を試み、不法移民として強制送還された友人から、密航中の映像を見せられた経験が、作家活動を方向づけたことを話した。多くの不法移民を生み出す富の不均衡の原因がアルジェリアの石油産業にあることに着目し、(移民の代わりに)空の石油のドラム缶を国外に持ち出そうとし、その煩雑な手続きのプロセスを「越境の困難さ」と重ね合わせた作品や、アルジェリアの自宅にある家具やドアなどをすべてスイスの展示会場に輸送し、元の配置どおりに設置した作品など、「移動」「越境」をテーマとした過去作品を紹介した。

また、レクチャープログラムに際して「展示」された《母親たちが不在のあいだに》(2015-2018)も興味深い。アルジェリアの市場で、母親のものだという金のネックレスを若い男に売りつけられたこと。その売値がヨーロッパへの密航費の相場であることに気づいたウラメンは、アルジェリア独立戦争時に徴兵逃れのため歯を全部抜いたという祖父のエピソードを「再演」し、自身の歯を1本抜き、ネックレスを溶かしてつくった金歯を口の中に埋め込んだ。植民地支配の歴史と肉親の記憶を、肉体的な痛みを通して自身の身体に「移植」すること。「体内に入り込んだ異物との共生」が移民のメタファーでもあること。

実際には、金歯は2つつくられ、「ウラメンの身体に埋め込まれなかったもう片方」が「展示用のスペア」として存在する。だが、本展への参加にあたり、コロナ禍での人間や作品の移動について作家と話し合ったうえで、もうひとつの金歯の展示は行なわず、レクチャープログラム時に作家が会場に現われた時のみ「作品の展示状態が成立する」という措置が取られた(従って、作家の滞在時以外は、壁にはキャプションのみが貼られ、展示空間は「空白」のままである)。コロナ禍でのリスク管理の対応ではあるが、この「展示方法」は、結果的に、作品の潜在的な批評性を浮かび上がらせたのではないか。「作品」が作家自身の移動する身体の内部にあり、身体と物理的に切り離せないことは、グローバルなアート市場とアートシーンにおいて、「移民やディアスポラの生」を切り売りして「作品化」し消費されることに対する皮肉な抵抗になりうるからだ。

リディア・ウラメンのポートレート、レクチャープログラムにて[撮影:福永一夫]

一方、日本におけるポストコロニアルな文脈と移民について「日本家屋」を通して問い直す秀逸な作品が、鎌田友介のインスタレーション《Japanese Houses》(2023)である。日本家屋の基本単位である八畳間を反復した空間構成のなかで、植民地期の朝鮮半島と台湾、移民先のブラジル、そして焼夷弾実験のためアメリカで建てられた日本家屋の写真や図面、映像が展示される。特に映像作品では、戦前から戦後の建築史を縦軸に、日米関係を横軸とした交差点として、日本のアジア侵略と同時代に日本に滞在した「建築家A」ことアントニン・レーモンドに焦点が当てられる。レーモンドは、日本家屋の構造の研究をとおしてモダニズム建築理論を見直しつつ、日米開戦後はアメリカで焼夷弾の燃焼実験用の日本家屋の設計に関わっていたことが語られる。また、インスタレーションの部材の一部には、1930年代に仁川に建設された日本家屋のものも使用され、木材を組み合わせた跡やひび割れが残る。その周囲に並ぶ多数の古いポストカードは、朝鮮半島各地に建てられた日本家屋と日本風の街並みを伝える。

鎌田友介《Japanese Houses》(2023)作家蔵

「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[撮影:福永一夫]

鎌田の作品が浮かび上がらせるのは、かつて海の向こう側に「歪な双生児」として存在した日本家屋の姿だ。植民地として統治した土地に移植した、自国の文化様式の象徴としての住居。一方、その帝国主義とナショナリズムを破壊し尽くすために建てられた、焼夷弾実験用の日本家屋。正反対の目的をもった日本家屋が、ほぼ同時期に海を隔てた反対側にそれぞれ存在していたこと。八畳間という基本ユニットの反復構造は、「帝国の建設と破壊」という対極的な欲望の増殖性を、そして「反復=中心性の欠如」は「日本における記憶の忘却」という空白の事態を指し示していた。

鎌田友介《Japanese Houses》(2023)

「ホーム・スイート・ホーム」展示風景 国立国際美術館(2023)[筆者撮影]

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/20230624_homesweethome/

2023/08/18(金)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)