artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

「出会い」シリーズ1 和田ながら×新垣七奈 ジャン・コクトー『声』

会期:2023/10/21~2023/10/22

那覇文化芸術劇場なはーと[沖縄県]

那覇文化芸術劇場なはーとの企画「出会い」シリーズの第1弾として、京都の演出家・和田ながらと、沖縄拠点のアーティスト陣が協働した演劇作品。俳優の新垣七奈、舞台美術に彫刻家・丹治りえ、ドラマトゥルクに劇作家・兼島拓也を迎える。上演戯曲はジャン・コクトーによる一人芝居『声』(1930年初演)。デュラス/コクトー『アガタ/声』(渡辺守章訳、光文社古典新訳文庫、2010)に所収。翻訳を手がけた渡辺自身をはじめ、これまで多くの演出家により上演されてきた。

自室のベッドの上で男に電話をかける女。舞台上で発話されるのは「受話器に向かってしゃべる女の声」だけで、対話相手の声は観客には一切聴こえないが、次第に2人の関係や状況が明らかになってくる。同棲していた男が出て行き、5年間の愛人生活の破局。男を心配させまいと、別れ話を切り出す男を繋ぎ止めようと、女がついた嘘が次第に露呈していく。だが男もまた嘘をついていることが露呈する。男は自分を捨て、社交界の花形と結婚するらしい。「男の愛」への極度の依存、不眠と悪夢、睡眠薬自殺の失敗。戯曲の書かれた当時の電話回線は、交換手に相手の番号を言って繋いでもらう必要があり、作中でも「混線」や「断線」が頻発する。そのたびに、「もしもし!」「切らないで」と繰り返す女。「電話のコード」は2人をつなぐ媒介であると同時に、束縛の象徴でもある。作中、「男が置いていった犬」が話題にのぼるが、まさに女は犬のように縄でつながれ、愛人として飼われていたのだ。「電話は恐ろしい武器になったわ」という台詞が予告するように、最終的に女は、「首の周りで、あなたの声がする」コードを首に巻きつけ、愛をささやきながら自殺する。

形式的には一人芝居だが、「不在の相手との対話」であること。それを可能にする電話という装置。「男に捨てられても愛にしがみつこうとする女の悲劇」という紋切り型のヒロイン像。さらに「翻訳戯曲」には男性中心的な視線が上書きされている。「ですわ」「なのよ」といった過剰な女言葉の語尾に加え、女は男に対して「敬語」で話すのだ。電話というメディア、言葉遣いに内包された不均衡なジェンダー関係、女性像(および不在の男性像)について、原作/翻訳との時代差をどう埋めて更新するかが、演出のポイントとなる。

[撮影:北上奈生子]

上演空間は、緑色で統一された家具やインテリアで構成される、現実感のない部屋だ。そこに寝そべる女(新垣)。期待に胸をはずませて電話に出る「もしもし!」。混線や間違い電話にイラついた、ダルそうな「もしもーし」。切羽詰った悲痛な「もしもし!」。歓喜、コケティッシュ、ぶりっ子、ドスのきいた冷淡さ、悲痛さ、絶望と演技のトーンを変幻自在に操る新垣。まさに戯曲に声が吹き込まれることで、「不在の相手像」が鮮明に浮かび上がってくる。一方的な献身、へりくだった自己卑下、必死のご機嫌とり、謝罪、懇願、圧力をかけられての告白……。「男の声の不在化」は「相手の声の内面化」でもある。女を一方的に支配し、服従させ、責め続け、「愛している」と言わせる絶対的な神の声。自分が苦しめられていることを「愛」と思い込む女の対話相手は、DV男だったのだ。

[撮影:北上奈生子]

一方で新垣の演技は、「これは演技である」ことを露骨に匂わせる。戯曲でも「嘘」がポイントであり、男に取り繕い、機嫌を損ねないように女が重ねた嘘が、一枚ずつ剥がれ落ち、最後に自殺を迎える。だが和田の演出は、解像度を上げて戯曲をなぞった後、「これは全部、嘘=演技でした」とカッコに入れてしまう。ラストシーンでは、電話のコードを首に巻きつけた新垣が「すぐに切って!」と何度も叫ぶが、一瞬の暗転後、テレビゲームの「ゲームクリア」風の電子メロディが軽快に鳴り響き、新垣は笑顔で部屋中を飛び跳ねる。彼女は、「束縛彼氏」とでも呼ぶべきゲームを「プレイ」していたのであり、「本気で死ぬと相手に思わせ、電話を切らせて束縛を断ち切る」ことに成功し、ゲームクリアしたのだ。

[撮影:北上奈生子]

和田は今夏に手がけた岸井大輔の戯曲の2本立て公演でも、戯曲への批評的視線をメディア論と交差させながら、メタ演劇論として昇華させていた。本上演も、戯曲への批評性×メディア論×メタ演劇論として延長線上にある。ここでは、2層構造の「ゲーム」がプレイされていたといえるだろう。「真に迫った演技」を、「悲劇のメロドラマの再生産」ではなく、「束縛ものの恋愛シミュレーションゲームのクリア」に置換すること。そして、コクトーの古典的戯曲というラスボスをどう倒すか。いわば和田は、語尾や敬語などの口調も含めて「原作戯曲を一切改変しない」縛りプレイに挑んでいたともいえる。

そして、「束縛装置としての電話」は、古びるどころか、DVの手段としてより深刻化している。有線の電話はほぼスマートフォンに取って代わられたが、「通話する」基本機能にさまざまなスペックが付加されることで、監視やDVのツールになりうる。相手の位置情報、ひっきりなしのLINE通知、監視カメラとしてのビデオ通話など、遠隔操作での監視と支配が可能になる。まさに「電話(スマートフォン)は恐ろしい武器になった」のだ。

また、緑色で統一された舞台装置が、映像の「クロマキー合成」を示唆することも重要だ。新垣は「スマホを耳に当てる」マイムすら一切行なわず、空中に向かって話しかけ続ける。未来のゲームでは、重たいVRのヘッドセットやコントローラーを介したコマンドの選択は不要で、バーチャル合成された空間のなか、音声入力で相手キャラと直接会話できるのではないか。そうした「未来のバーチャル没入ゲームをプレイ中の人間」を、私たち観客は「配信の視聴者」として覗き見しているのだ。だが、そもそも演劇とは原理的にそうではないかと和田は突きつける。

一方、緑色の非現実的な空間のなか、床のラグの上に置かれた「石」だけが異様な物質感を放つ。電話の「混線」や「断線」のたびに新垣は重たい石を持ち上げ、配置を変える。それは、「神のような絶対的存在」との交信手段であり、かつて女性が担っていた電話交換手という、ジェンダー化された労働も示唆する。さらにこの「石」は、すべてがゲームの仮想空間であるとしても、それでもなお物質的抵抗として残存し続ける抑圧や重荷の象徴だろう。

[撮影:北上奈生子]

そして、ポップでキュートな本作における最大かつ底意地の悪い仕掛けが、冒頭と幕切れで、「新垣が客席に向かってスマホをタップする」マイムである。「ゲームアプリの起動/クリアして終了」を示す身ぶりだが、舞台と客席を分かつ透明な「第四の壁」をスマホの画面と重ね合わせることで、客席を「ゲーム=フィクションの世界の中」に反転させてしまう。指一本のマイムによる世界の反転。それは、「恋に溺れて自殺してしまう悲劇のヒロイン」を見たいと欲望し、覗き見的に消費する観客自身の姿を反省的に突きつける。あるいは、「舞台上には不在で、沈黙したままの声」とは、客席に無言で座っている観客自身のことでもあるのだ。戯曲への批評的視線と同時に、演劇の原理をクリアに提示する手つきが鮮やかだった。

「出会い」シリーズ1 和田ながら×新垣七奈 ジャン・コクトー『声』:https://www.nahart.jp/stage/deai.series231021/

関連レビュー

したため『埋蔵する』『ふるまいのアーキビスツ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年09月15日号)

したため#8『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年03月15日号)

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

したため#5『ディクテ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年07月15日号)

したため#4『文字移植』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年07月15日号)

したため#3「わたしのある日」|高嶋慈:artscapeレビュー(2015年11月15日号)

2023/10/21(土)(高嶋慈)

中間アヤカ『踊場伝説』(KYOTO EXPERIMENT 2023)、インキュベーション キョウト 福井裕孝『シアター?ライブラリー?』

[京都府]

既存の劇場空間のなかに、もしくは都市の空き地に、仮設的な場をつくり、独占するのではなく、どのように場を開いて共有するか。本稿では、「劇場」の機能や意義を拡張・再定義するような試みとして共通し、同時期に開催された中間アヤカと福井裕孝の上演企画を取り上げる。

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023のプログラムとして上演された中間アヤカ『踊場伝説』は、市営住宅の跡地に仮設の「劇場」をつくり、1週間にわたって公開リハーサルを行なうとともに、「劇場レパートリー」として新作ソロダンスを上演した。また、最終日には、関西のベテランダンサーのソロダンス作品を中間が継承して上演した。

現存する市営住宅を背に、T字型に組まれた巨大な木組みの仮設舞台が空き地に出現する。通路状に伸びた高い舞台から、埠頭のように突き出した中央のスロープが異様な迫力を放つ。セノグラフィ(舞台美術)を手がけたのは、建築を媒体とするコレクティブ、ガラージュ。ソロダンスということもあり、「舞台に立つことの孤独」を一身に引き受けているような中間の姿が際立った。本企画のもうひとつの軸は「関⻄ダンス史における伝説のリサーチ」であり、舞台下の空間では展示も行なわれたが、「怪談風に仕立てた証言ビデオ」や資料のスクラップブックのスキャンデータをタブレットで閲覧するなど、散漫に感じられた。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

むしろ本企画の最大の目玉は、最終日の公演終了後、ショベルカーによる「舞台の解体作業」の公開にある。中央スロープにショベルカーのアームが遠慮なく打ち下ろされ、無残に解体されていく舞台。ダンスが「消失」によってこそ強度を獲得し、見る者の記憶に残るとするならば、「劇場」もまた、「解体ショー」というスペクタクルを上演する転倒によって、記憶のなかに強度を保って刻みつけられ、伝説化するのではないか。そうした皮肉やねじれさえ読み取れる。一方、本企画で特筆すべきは、「空き地の劇場」を文字通り共有地(コモンズ)として開いていく姿勢である。中間は「仮設の劇場」を独占するのではなく、午前中のリハーサルと夜の公演のあいだの午後の時間を、他の団体の公開稽古の場としてシェアした。

[撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT]

一方、「ものの配置と秩序の再構築」という手法で演劇や劇場機構をメタ的に問い直す福井裕孝は、空間の自由度の高いロームシアター京都ノースホールに、「仮設のライブラリー」を出現させた。会場には図書館のように書架が配置され、演出家や研究者、アーティストらがそれぞれの視点でセレクトした私物の書籍がコメント付きで並べられ、観客は自由に手に取って読むことができる。この空間では同時に、福井自身と同世代のダンサーや演出家(内田結花、お寿司、レトロニム、新聞家)の作品の上演や、読書会も開催された。空間設計はREUNION STUDIOによる。

[撮影:中谷利明]

福井はこれまで、「テーブル」を「舞台」に見立て、パフォーマーがさまざまなものを配置する運動を見せる無言劇『デスクトップ・シアター』を上演してきた。本企画も、この「テーブル」の役割の多重性や揺らぎが基底にある。「図書館の読書テーブル」が、そのまま「上演の舞台」となる。観客はどこに座って上演を眺めてもよく、本を読むだけでもいい。

福井裕孝『デスクトップ・シアター』上演の様子[撮影:中谷利明]

福井自身の『デスクトップ・シアター』のほか、新聞家は、その日の観客から参加者を募って戯曲を朗読する実験的な朗読会を試みた。「朗読」も「感想を話す会話」もほぼ同じトーンで行なわれることが、むしろ心地よく、逆に傾聴の姿勢を誘う。また、レトロニムは、「サーチ・エンジン」をテーマとする作品を上演した。「聞いた話」「見た夢」をボソボソと語る俳優のモノローグからキーワードを拾い、「図書館の検索システムに打ち込んで本を探す」行為がモニター上で同時進行する。テーブルに寝そべった俳優と、傍らでキーボードを打ち込む演出家の姿はカウンセリングのようでもあり、書架に並ぶ本が誰かの夢の記録のようにも見えてくる。

レトロニム『サーチ・エンジン』上演の様子[撮影:中谷利明]

無言劇、ダンス、一般観客による朗読、抑制的な語りといった性格もあり、「パフォーマンスの上演」と「読書にふける観客」が同じ空間で共存していたことが興味深かった。劇場も図書館も公共空間だが、両者が重なり合ったとき、互いを排除するのではなく、より自由度の高い空間が出現する。「個人の本棚をシェアする空間」としての仮設的な図書館が、さらに「上演空間のシェア」となる。そして福井も中間も、建築設計の専門家らと協働しながら仮設的な上演空間を立ち上げ、同世代のアーティストに開いて共有する姿勢に希望を感じた。

中間アヤカ『踊場伝説』(KYOTO EXPERIMENT 2023)

会期:2023年10月9日(月・祝)~15日(日)

会場:養正市営住宅6棟跡

(京都府京都市左京区田中馬場町6)

インキュベーション キョウト 福井裕孝『シアター?ライブラリー?』

会期:2023年10月12日(木)~15日(日)

会場:ロームシアター京都ノースホール

(京都市左京区岡崎最勝寺町13)

関連レビュー

福井裕孝『デスクトップ・シアター』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

2023/10/15(日)(高嶋慈)

ロロ『オムニバス・ストーリー・プロジェクト(カタログ版)』

会期:2023/10/07~2023/10/15

東京芸術劇場シアターイースト[東京都]

SNSの普及で私の「今ここ」とは異なる時間・場所を友人知人、あるいは見知らぬ誰かがどのように生きているかを知る機会が増えた。だが、それはもちろん取捨選択を経てタイムラインへと投げ込まれた人生の断片に過ぎず、それらはときに、その周囲に私には知ることのできない時間や場所が広がっているのだということを改めてまざまざと感じさせることになる。

東京芸術祭2023の一環として上演されたロロ『オムニバス・ストーリー・プロジェクト(カタログ版)』(テキスト・演出:三浦直之)は、三浦が書き下ろした50のキャラクターをもとに、各地の⼤学や劇場でそれぞれに上演を立ち上げていくプロジェクトのオープニングとなる東京芸術祭バージョン。50のキャラクターにはそれぞれ氏名・年齢・エピソードを含む300字程度のプロフィール、そして1ページの台本だけが用意されており、それらを種に各地で創作が行なわれていくのだが、今回はその種となる台本を一挙に上演する形式での公演となった。

「オムニバス・ストーリー・プロジェクト」(以下OSP)にはロロが2015年から2021年にかけて取り組んでいた「いつ高」シリーズからの展開としての側面もあるだろう。「いつだって誰もが誰か愛し愛されて第三高等学校」という架空の高校を舞台にしたこのシリーズでは、「高校演劇で上演しやすい作品を」という三浦の思いから、上演時間60分以内などの高校演劇のフォーマットを踏まえた作品が書かれ、上演を望む高校生にはその台本が無料で提供されてきた。上演台本(=物語)以前の設定のみを手渡すOSPの試みは、「いつ高」シリーズでの試みを創作のさらに手前の段階にまで拡張するものであり、三浦と各地でOSPに関わるつくり手たちとの、そしてOSPのキャラクター同士の出会いから新たな物語が生まれてくるための場を用意するものだと言える。

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

6人の俳優(⼤場みなみ、北尾亘、⽥中美希恵、端⽥新菜、福原冠、松本亮)、90分の上演時間で46人の登場人物(4人は今回は未登場)/35のエピソードを演じる今回のバージョンは「カタログ版」というタイトルの通り、これから展開していくプロジェクトやキャラクターを紹介する性格をもつものだ。同時に、このようなかたちでの上演はOSPのベースになっているであろう世界観を、あるいはそれが全体として描き出そうとしている世界の像をより鮮やかに示すものにもなってもいたのではないだろうか。人はほかの人の人生のごく一部しか知ることができず、しかしそれらはときに思いもよらぬかたちで関わり影響を与え合っている。OSPは続いていくことで描かれた世界の外側に、自分に見えている世界の外側に手を伸ばし続けるプロジェクトなのだ。

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

三浦は本作の構想の原点として江國香織の小説『去年の雪』を挙げているが、ここに小説と演劇との違いを見ることもできるだろう。OSPは今後も各地で創作と上演が続いていく。それはつまり、登場人物たちが実際に、観客である私が立ち会った「今ここ」ではない時間・場所を生きていくということを意味している。

今回の上演では、6人の俳優が46人もの登場人物を演じることによって生じる演劇的な効果もまた、OSPが立ち上げる世界にたしかな手触りを与えるのにひと役買っていた。複数役の演じ分けは本作の見どころのひとつだが、それでも、同じ俳優が複数の登場人物を演じることで、それらの人物があたかも同一人物であるかのような錯覚が生じる瞬間がある。そのとき、その俳優は回路となり、互いに関係のないはずの複数のエピソードを、そこに登場する人々をつなぐことになる。街ですれ違う見知らぬ他人に見知った誰かの面影を見るのにも似て、そのようにして触れ合う世界の間には少しだけ親しみが宿ることになるだろう。

実際のところ、何人かの登場人物は複数のエピソードに登場しており、つまりは文字通りの「同一人物」なのだが、名前や設定からそれがはっきりとわかる場合もあれば、上演においてはそのことが明示されていない場合もある。その場合、観客は作中に複数回登場した人物が(同じ俳優が演じているにもかかわらず)「同一人物」であることに気づかないまま上演を見続けてしまう可能性があるわけだが、それは日常においても同じだろう。通学の電車でよく見かける人物が駅前の本屋の店員だったということにある日はたと気づく、などという経験は誰にでもあるのではないだろうか。世界はそんな「すれ違い」に満ち満ちているのだ。

90分で35エピソードという驚異の上演をただ可能にするのみならず面白い上演として成立させられたのはスタッフワークの力も大きい。ときに滑らかに、ときに素早く、ときにゆるやかに溶け合いながらの場面転換を実現し、舞台上にさまざまな時空間を軽やかに立ち上げてみせたスタッフ(美術:青木拓也、照明:富山貴之、音響:池田野歩、衣裳:臼井梨恵、舞台監督:原口佳子)に大きな拍手を送りたい。

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

OSPとしては11月15日・16日に四国学院大学(香川)でSARP vol.24として『カタログ版 in 四国学院大学』の、12月16日から23日には芸術文化観光専門職大学(兵庫)でCAT舞台芸術実習公演 PAP vol.4として『饒舌なダイジと白くてコトエ、マツオはリバーでネオには記憶』の、そして2024年3月16日・17日にいわきアリオス(福島)でいわきアリオス演劇部U30による上演が予定されている。

2月にはパルコ・プロデュース2024『最高の家出』で三浦が作・演出を務め、ロロメンバーも多数出演。2023年11月には劇団のファンコミュニティ「ハワイ」の活動もスタートし、ロロの活動はますます旺盛だ。

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

[撮影:阿部章仁]

ロロ:http://loloweb.jp/

パルコ・プロデュース2024『最高の家出』:https://stage.parco.jp/program/iede

ファンコミュニティ「ハワイ」:https://fanicon.net/fancommunities/5289

関連レビュー

ロロ『BGM』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

ロロ『ここは居心地がいいけど、もう行く』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

2023/10/15(日)(山﨑健太)

山川陸『ロータリー』

会期:2023/10/13~2023/10/14

SCOOL[東京都]

プロジェクト・ユングラ「交換レジデンスプロジェクト vol.1─ないことがあること─」の一作として山川陸『ロータリー』(演出・出演:山川陸、装置:梅原徹、音響デザイン:土屋光)が上演された。パフォーミングアーツプロデューサーの武田侑子とのユニットTransfield Studioでは観客が屋外を歩きながら体験するツアーパフォーマンス作品を中心に発表してきた山川。本作において観客は基本的に着席したままなのだが、それにもかかわらずこの作品は、これまでのTransfield Studio作品での試みを引き継ぎ、屋内で完結するツアーパフォーマンスとでも言うべき作品となっていた。

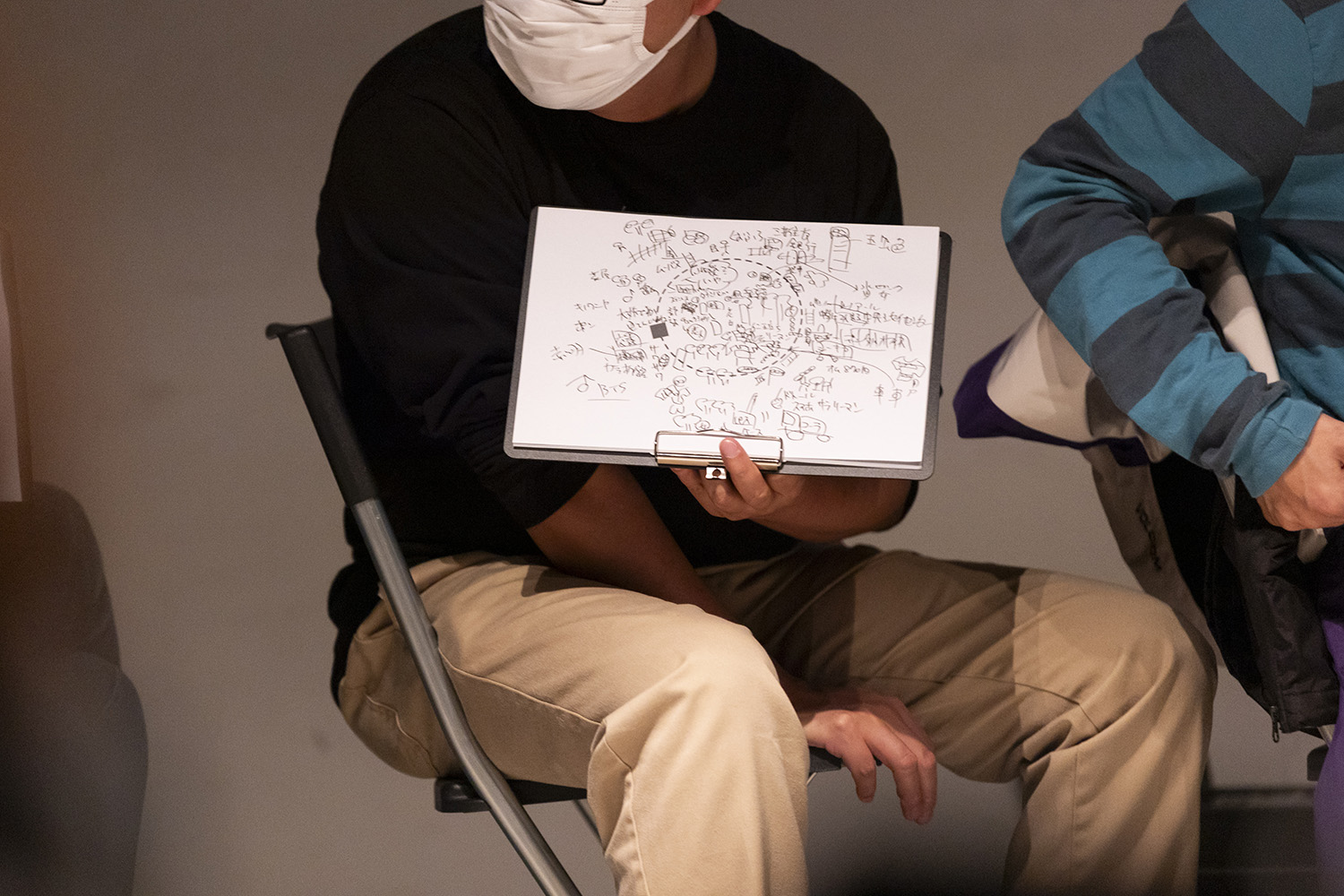

客席の椅子は行列の先頭を最後尾に接続するようなかたちで時計回りに円を描いて配置されていて、席につくとペンとクリップボードを手渡される。そこに挟まれたA4の紙には点線で描かれた円と四角がひとつ。四角は観客自身がいる位置を示しているらしい。観客は山川の話を聞きながらそこに「書き取り」をするよう指示される。話はこのようにはじまる。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

「これからロータリーの話をします。ロータリーを、時計回りに5周進み、見聞きした物事についての話です。話の移動に沿って、聞き取ったことを円の周囲に、時計回りに書き込んでください。四角の位置から書き込み始めます。文字でも絵でも記号でも、お好きな書き方で構いません。何度も回る話なので、書き取りが同じ場所に重なってしまっても構いません。(略)この取り組みは、三部に分けて進行します。第一部を始めます」。

そしてはじまる第一部は次のような調子だ。「円の周りをゆく。右手の掲示板から、音声案内。それを眺めるチェックのシャツの老人。その隣、一番乗り場で、サンバイザーをつけた女性が時刻表をじっと眺めている」。ひとまず紙面に単語とイラストめいたものを書き込みはじめた私はすぐさま、すべてを書き取ることなど到底無理だということに気づくことになる。その間も山川の語りは進んでいく。5周もあるのだから描ききれなかったものは次の周で拾えばいい。割り切って描き進めるも、次に気づくのは山川の語りがロータリーのどのあたりについてのものなのかを知る術が私にはないということだ。これも1周目は適当に書いて2周目以降で修正していくしかないだろう。「円の周りをゆく。右手の掲示板から、音声案内」と、ようやく冒頭と同じ文言が聞こえてきて「ここから2周目か」とホッとする。「その隣、一番乗り場には磨き上げられたステンレスパイプのベンチがある」。ちょっと待ってくれ、さっきと違わないか……?

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

同じ場所を何度も通るというのは『Sand (a)isles』(2019)や『三度、参る』(2020)でも用いられていた手法だ。1周目と2周目とでは観客の注意は自ずと異なるところに向かうことになるし、時間の経過という要素も影響してくることになる。「さっき追い越したチェックのシャツの老人が、今度は向こうからやってくる」。しかし時間の経過による風景の変化をこの2次元の紙面にどのように書き取ればいいのだろうか。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

山川は当日パンフレットに「すべてを同時に捉えられない」ことへの不満を綴っていた。それは空間に対する知覚について述べたものなのだが、知覚したものを文章として記述するとなるとさらなる制約が課せられることになる。知覚はある程度「同時に」何かを捉えているのに対し、文章は順序をつけて直線的にしか記述していくことができないからだ。本作の上演の場において観客に課せられていたのは、文章として圧縮された風景を2次元の紙面上に解凍していく作業だということができるだろう。空間知覚の同時性は文章においては失われ、文章において明瞭な時間性は2次元の平面上においては曖昧なものとなってしまう。異なる形式間でのエンコード/デコードとそこで生じるバグはこの作品のひとつの肝となっている。

第一部が終わると観客は、クリップボードは席に置いたまま、時計回りに三つ前の席へと移動するよう促される。クリップボードに挟まれた紙の上にトレーシングペーパーを重ねると第二部がはじまる。することは同じだ。再び(しかし今度は3周だけ)繰り返されるロータリーの話を誰かの書き取りの上に重ねるようにして書き取っていく。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

ところで、私が移動した先の席の前任者は、円から放射状に文章を連ねるようなかたちで書き取りを行なっていた。同じロータリーの風景を書き取ったものである以上、それが私の書き取りとどれほど形式が異なっていたとしても、私はその前任者の書き取りを基準に第二部の書き取りを続けるべきだろう。場合によっては前任者の形式を引き継いでもよいかもしれない。だが、そのためにはそこに何が書かれているかをまずは把握しなければならない。聞きながら書くだけでも困難であるのに、さらに読むことまで加えるというのは私には不可能だった。結果として、私は前任者の書き取りを完全に無視して自分のスタイルを貫くことにしたのだった。

そして再び席の移動をしての第三部。さらにトレーシングペーパーを重ね、書き取りをはじめる。ここで語りの視点はなんと「人よりも高いところへ飛び上がって」みせる。どうやら鳥の視点のようだ。どのように書き取ったらよいのかと途方に暮れてしまうのは、ひとつには、これまでとは異なり、語りがロータリーに沿って移動していかないため、描写されている場所がどこなのかがわかりづらいからだ。同時にここでは時間感覚も失調している。第二部までの文章の記述はおおよそのところ移動=時間の経過と連動していた。だが、鳥の視点から一望する風景の記述は本来、無時間的なもののはずである。それらの記述に付与された順序=時間性は擬似的なものに過ぎない。これもまたエンコード/デコードのバグと呼べるものだろう。

終演後には書き取りの成果が掲示され、各自のエンコード/デコードがいかに異なり、いかに不完全なものであるかが改めて示されていた。だが、その異なり不完全なエンコード/デコードが重なり並ぶなかから世界は立ち上がっている。

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

[撮影:前澤秀登]

Transfield Studioの新作、大宮駅を起点にバスと徒歩とオーディオガイドで巡るツアー型作品『Lines and Around Lines - Case in さいたま』は12月10日(日)まで体験可能。こちらは治水の観点で都市を捉えるシリーズの2作目となっている。同じく10日まで開催中のさいたま国際芸術祭と合わせて楽しみたい。

「交換レジデンスプロジェクト vol.1—ないことがあること—」:https://scool.jp/event/20231013/

Transfield Studio:https://www.transfieldstudio.com/

関連記事

Transfield Studio『Lines and Around Lines』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

JK・アニコチェ×山川 陸『Sand (a)isles(サンド・アイル)』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

鑑賞と座り込み──いること、見ること、見えてくるもの|山川陸:フォーカス(2023年04月15日号)

2023/10/14(土)(山﨑健太)

果てとチーク『そこまで息が続かない』

会期:2023/10/08~2023/10/09

ツバメスタジオ[東京都]

誰も傷つけずに生きていくことは難しい。というより、それはほとんど不可能なことだろう。善意に基づく行動が人を傷つけてしまうことだってある。だが、それが取り返しのつかない過ちだったとしたら?

果てとチークと上原ふみや、LITTLE RED BOYによる展示と上演の共同企画『もういない、まだいない。』の一環として上演された『そこまで息が続かない』(作・演出:升味加耀)。物語は「異世界エレベーター」からはじまる。それは、エレベーターに乗って一定の手順で昇降していると、最終的に「今いる世界とは別のところ」に行ってしまうという都市伝説だ。途中、5階で若い女性が乗ってくるのだが、彼女は人間ではないらしい。辿り着くのは自分以外に人間のいない世界だという。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

だが、すぐさま明かされるのは、そうして都市伝説を語っている加藤(川村瑞樹)こそが実は人間ではない存在だということだ。すでに10年前に亡くなっているという加藤がこの世ならざる者としてそのエレベーターに乗り合わせることになったのは、松本が「異世界エレベーター」を試した結果なのだが、実は二人は親友同士であったらしい。そのエレベーターは松本の実家のマンションのもので、かつて二人が出会い、そして一緒に「異世界エレベーター」を試した思い出の場所だ。本作は「異世界エレベーター」に閉じ込められた二人が過去を振り返るかたちで進んでいく。それは松本が忘れてしまっていた過去を思い出す過程でもある。徐々に明らかになっていくのは次のような事実だ。

加藤が移民2世であり、本当は加藤という名前ではないこと。松本の父が経営する工場では移民がたくさん働いていて、加藤の父もそのひとりだったこと。勤務中に怪我をして働けなくなってしまったこと。怪我をした加藤の父を工場の人は誰も助けようとしなかったこと。最初に二人が出会ったとき、実は加藤は松本の親に危害を加えようとしていたこと。加藤が父から暴力を振るわれていたこと。そんな加藤を救い出そうと松本が通報したこと。そうして父が連れて行かれてしまったことに絶望した加藤が自ら死を選んだこと。

すべてを思い出し「あたしのこと恨んで出てきたんなら、先に言ってよ」と言う松本に対し加藤は「生きてよ、頼むから」と応じる。実は松本もまた、自ら死を選ぼうとしていたのだった。作中でその理由がはっきり示されるわけではないが、どうやら移民によるものとされるテロが起きたことで、移民を劣悪な環境で働かせていた松本一家に非難が集中しているらしい。テロで亡くなった多くの人たちは、松本の両親の巻き添えになったというのだ。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

加藤とともに「異世界エレベーター」に留まりそこで死のうとする松本だったが、加藤はそんな松本にある「呪い」をかける。加藤が殺すまで松本は死ねないという「呪い」、それまで生き続けるという「呪い」だ。松本は「何回だって殺していいんだよ、あたしの事」「こんなに優しくする必要、ないよ」と言いつつその「呪い」を受け入れ、そしてエレベーターは動き出す。ようやく開いたエレベーターの扉から光が差し込むことはないが、それでも松本は元いた世界へと戻っていく。自らの過ちを引き受け未来を生きようと踏み出すその一歩は重い。

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

『そこまで息が続かない』というタイトルには、いつまでも変わらずにクソみたいな世界で生き続けることの困難とそれに対する諦め、あるいはそれ以上の怒りが滲んでいる。加藤曰く、実は二人は繰り返し死に続けていて、しかし加藤のことを思い出して「異世界エレベーター」に乗ってきたのは今回の松本だけだったのだという。本作で主に描かれるのは松本と加藤の二人の間に起きた出来事だが、それらが社会的な条件によって規定されていることは言うまでもなく、社会的な条件は容易には変わらない。だから死は繰り返されてしまう。だがそれでも、無数の死の先に今回の松本はかろうじて一歩を踏み出そうとする。それはもういない無数の人々とまだいない無数の人々への応答としての一歩だ。そうやって積み重ねた一歩の先にしか「今いる世界とは別のところ」はないだろう。

[ライブクロッキー:上原ふみや/撮影:ツバメスタジオ]

[ライブクロッキー:上原ふみや/撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

[撮影:ツバメスタジオ]

10月に本作を上演したばかりの果てとチークだが、12月14日からは早くも次の公演『グーグス・ダーダ』が予定されている(14日は無観客配信のみ)。この作品はドナルド・トランプ元大統領がメキシコからの不法移民の流入を防ぐために国境地帯に壁を建設することを決定したことをきっかけに執筆され2017年に初演されたもの。今回の改訂再演はかねてより予定されていたものだが、奇しくもアメリカ政府が「国境の壁」の建設再開を決めたタイミングでの再演となってしまった。また、前作『くらいところからやってくるばけものはあかるくてみえない』の上演映像も『グーグス・ダーダ』の最終日12月17日まで配信中だ。こちらはミソジニー/ミサンドリーをテーマにしたホラーとなっている。合わせてチェックを。

果てとチーク:https://hatetocheek.wixsite.com/hatetocheek

関連レビュー

果てとチーク『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年09月15日号)

果てとチーク『はやくぜんぶおわってしまえ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

2023/10/08(日)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)