artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(中編・第二部その1)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

(前編から)

中編・後編では、本展の第二部《浪のしたにも都のさぶらふぞ》を取り上げる。YCAMの開館20周年記念事業として、同館とのコラボレーションによって制作され、映像とライブパフォーマンスを組み合わせた上演型インスタレーションである。中編で本作の概略を記述したのち、後編ではより多角的に掘り下げる。「日本の植民地支配の歴史をVRを通して批評的に問う」という姿勢について、特に戦闘ロボ、アニメや妖怪、人形浄瑠璃といった「日本の文化」を巧みに織り込む戦略や、「何が時代を駆動させるエンジンなのか」といった根本的な問いにおいて、共通するホー・ツーニェンの近作群とも比較する。また、映像の終盤に登場し、パフォーマーのいる舞台/客席を批評的につなぐ「畳の床」という、半ば不可視のもう一層のレイヤーのもつ意味についても考察する。

前編でふれたように、第二部の舞台は、砂糖を運ぶ航路で台湾と結ばれ、製糖業や国際貿易港として栄えた北九州の門司である。《浪のしたにも都のさぶらふぞ》という作品タイトルは平家物語の一節に由来し、第一部での「布袋戯」と対応するように、伝統芸能の人形浄瑠璃(文楽)が登場する。なぜ平家物語なのか。日本海と瀬戸内海を結び、交通や軍事の要所であった関門海峡には、門司の対岸に、平家一門が滅んだ壇ノ浦がある。平清盛の妻・二位尼が幼い安徳天皇を抱いて入水した際の台詞が「浪の下にも都がございますよ」だ。「平家でなければ人ではない」と言われたほどかつて栄華を誇った平家の盛衰と、製糖業をはじめ一連の製造業でかつて栄えた門司が重ねられる。作中では「繁盛繁盛 門司門司 日本第一 門司門司」という門司の繁栄を歌った唄が象徴的に流れる。

人形浄瑠璃は、物語を語る

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

後半では、これらの映像を映していたスクリーンが「幕があがる」ように上昇し、「畳敷きの舞台」が出現。VRゴーグルを付けたパフォーマーが登場し、その背後には、「屏風」に見立てるように縦長の3面スクリーンが配置される。パフォーマーの動きは、3DCGのアバターをなぞるように、「人形」のようなギクシャクとしたぎこちない動作だ。一転して、芸者の人形のアバターが牙を剥き、角が生えて鬼に変貌すると、パフォーマーとアバターの動きが同期し始める(映像では人形遣いの姿が消える)。あえてジェンダーの視点から深読みすると、「人形」としてモノ化され、一方的に操られ、視線の対象にされてきた「怒り」が、「

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

だが、太夫が「盛者必衰のことわり」を語り、迫り来る危機と「底なし沼に落ちていく」という語りが展開すると、人形のアバターがいる仮想世界も水中に沈んでいく。パフォーマーはさらにハンドコントローラーを両手に持ってアバターを操り、仮想の水中世界を漂う。その映像は、パフォーマーがVRゴーグルで見ている世界だろうか。だが、アバターを自在に操り、VRの世界を見ているパフォーマー自身、観客に「見られる」対象であり、視線の入れ子構造が示される。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

クライマックス、太夫の語りは二位尼の入水のシーンにさしかかる。「海に飲み込まれ、沈んでいく」という語りは、「現実と仮想空間の境界がなくなり、仮想空間に飲み込まれる没入状態」とオーバーラップする。だが、仮想空間はバラバラに崩壊。映像の前半、3DCGで再現されていた工場や船、料亭の残骸とおぼしき破片が水中に沈んでいく。海に沈んだ平家の船と、米軍の爆撃を受けた門司の街が重なり合う。崩壊する世界から逃れようと、もがきだすパフォーマー。束縛を引きちぎるように、ハンドコントローラーを投げ捨て、全身に付けたモーションキャプチャセンサーを一つずつ取り外すと、畳の上に落ちた部品が3DCGの破片とさらに重なって見える。最後にVRゴーグルを外すと、恐るべき崩壊のビジョンも真っ暗に消滅した。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

第一部と同様、この第二部でも、「過去との物理的な接触」による音響が、「もう一つの声」として併走する。砂糖を溶かして固めたオレンジ色の円盤や、錆びついた砲弾が「楽器」として打楽器奏者によって打ち鳴らされる。ドラムのように激しく叩かれる砂糖の円盤は、「過去」の音を現在において響かせ、仮想世界と同様、ボロボロに壊れていく。

(後編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(前編・第一部)

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県 ]

砂糖の「甘み」は、コーヒー・茶・綿などの商品作物と同様、植民地主義が近代化や産業の合理化の推進とともに吸い上げる莫大な利益のメタファーでもある。現在、バイオ燃料の原料としても注目されるサトウキビは、アジア太平洋戦争末期、石油に代わって戦闘機のエンジンを動かす代用燃料としても期待されていた。本展は、日本統治時代(1895-1945)の台湾で主要産業として発展した砂糖産業を起点に、サトウキビの精糖や代用燃料/仮想現実を動かすソースコードといった、時代を駆動させる新旧の動力源について、台湾と日本の伝統的な人形劇により、「操る/操られる」支配構造の複雑さとともに問う。極めて重層的で秀逸な構造だ。

台湾出身のアーティスト、許家維(シュウ・ジャウェイ)、張碩尹(チャン・ティントン)、鄭先喻(チェン・シェンユゥ)の協働プロジェクトである本展は二部で構成される。企画はYCAMのキュレーター、吉﨑和彦。第一部の映像インスタレーション《等晶播種》(2021)の舞台は、日本統治時代の1909年に大日本製糖(現・DM三井製糖)が工場を設立し、近代的なインフラが整備され、「糖都」と称えられた街、虎尾(フーウェイ)である。一方、第二部で新作の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》(2023)では、台湾でつくられた原料糖(粗糖)が、台湾と日本(内地)を結ぶ「内台航路」によって運ばれた、北九州の港町・門司が舞台となる。門司には、虎尾の製糖工場と同じく大日本製糖が運営する大里製糖所(現・関門製糖)があり、この工場で白く精製された砂糖は、さらに日本各地に運ばれていった。ともに製糖業で栄えた2つの都市を舞台に、さまざまな要素が絡み合い、人形と人形遣い、パフォーマーと3DCGのアバターのように、見えない糸の複雑な絡み合いが、台湾と日本、異なる時代と時代を結びつけていく。

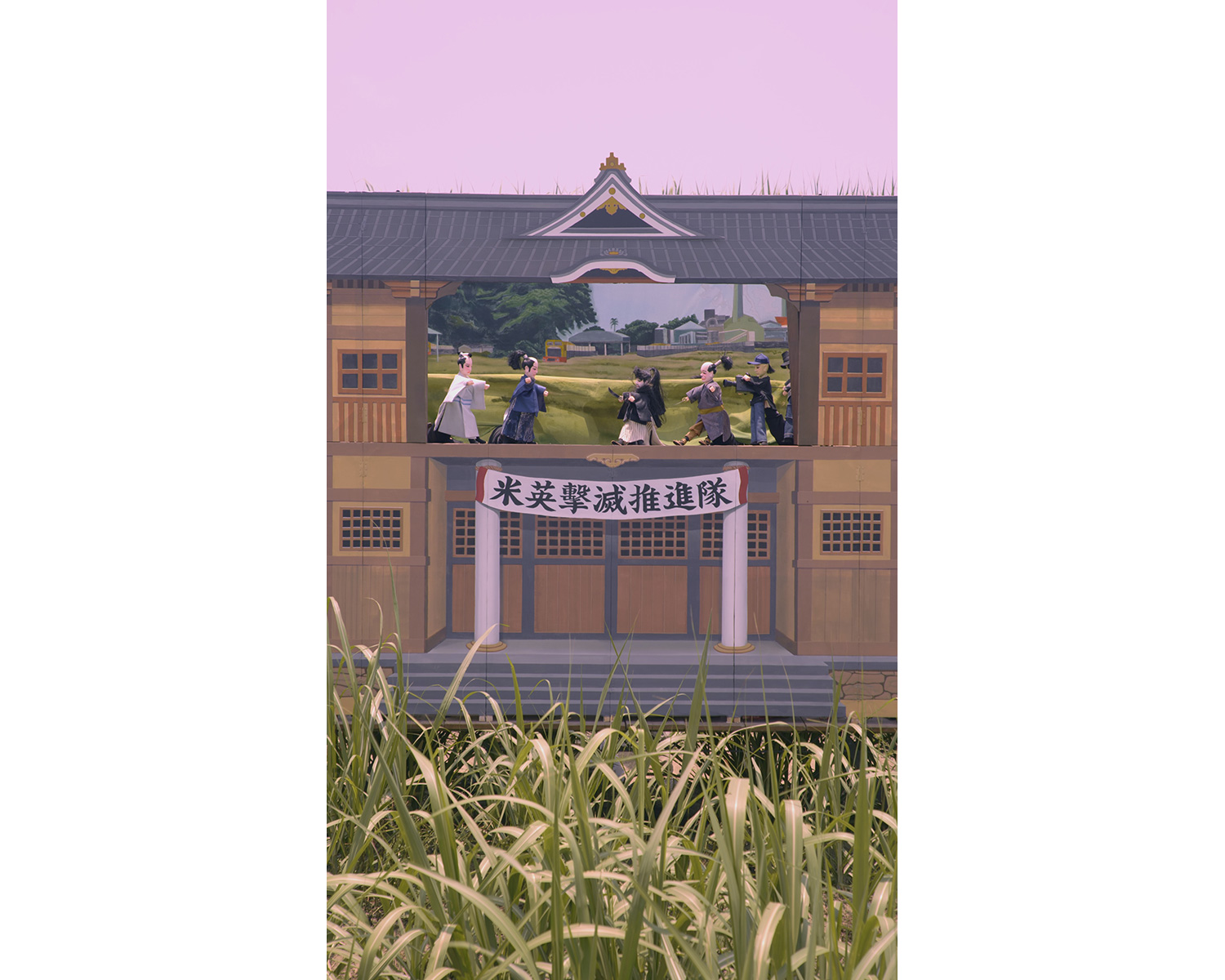

本稿の前編では第一部について、中・後編では第二部について記述する。まず、第一部の《等晶播種》では、虎尾の近代化の歴史について、3つの要素が同時並行的に展開しつつ語られる。寓話的な語り口の日本語のナレーション。台湾の伝統的な人形劇「布袋戯(ポテヒ)」の上演と伝統楽器の演奏。そこに、現存する製糖工場の機械や遺物を叩く現代音楽家の即興演奏が加わり、音響と多言語が混淆していく。3つのスクリーンは、砂糖の結晶をイメージした多角形をしている。一見シュールな印象を与えるのが、サトウキビ畑の真ん中で、幕末の時代劇を台湾語で上演する「布袋戯」だ。舞台の両脇には二胡や太鼓などの奏者が配置され、無観客のサトウキビ畑に伝統楽器の音が鳴り響く。演じられるのは、善良な市民を脅かす新選組を、孤高の覆面剣士・鞍馬天狗が切り伏せるという「勧善懲悪」の物語だ。人形たちが迫真のチャンバラを繰り広げる舞台の下には、「米英撃滅推進隊」と大きく書かれた幕がかかり、物語の進行にともなって、劇の背景画も近代以前の田園風景から工場が建つ近代的な街並みに推移し、やがて爆撃を受けて壊滅する。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

大衆娯楽として人気を博した「布袋戯」は、布製の袋状の人形に片手を入れて操る、一種のパペットを使った民間芸能である。1940年代、皇民化教育の一環として利用され、『鞍馬天狗』『猿飛佐助』『水戸黄門』など日本の演目の上演が義務付けられた。「米英撃滅推進隊」のスローガンからは、なぜ新選組が「退治される悪役」として登場するのかが推察できる。勤皇・倒幕を掲げて天皇中心主義の明治国家を築いた維新志士VS幕府の末端組織の新選組という対立構造を借りて、「天皇の敵」をヒーローが打ち負かす物語が繰り広げられていたのだ。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

この「人形が演じる劇中劇」は、「ビデオカメラと録音マイクを構えた人形の撮影クルー」によって、さらに入れ子状に「撮影」され、「別の視線」をメタ的に示す。だが、その人形自体も誰かの手で操られているのだ。それは、「歴史を外部から批評的に眼差す視線」のメタファーだろうか。それとも、「無観客上演」を補うように、あるいはこれらは「映画のセットと役者」であり、「撮影中の映画をこれから見る観客」に向けて撮られているのだろうか。その観客たちもまた、(誰かの手で操られる)「人形」なのだろうか。「人形の撮影クルー」の両義性は、映画という娯楽もまた、戦時中にプロパガンダとして利用された歴史への想起を呼び起こす。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

《等晶播種》は2021年に台湾で制作、発表された。ここで、虎尾の発展と衰退を語るナレーションが、あえて「日本語」で、かつ昔話のような語り口で語られることに留意したい。物語の舞台は「太平洋の南にある島」と曖昧にぼかされ、「町の飛行場からは、零式艦上戦闘機(ゼロ戦)が渡り鳥のように飛び立った」「クジラのような航空母艦は腹を見せてサンゴ礁に沈んでいった」など、寓話的なイメージで語られる。近代兵器が生き物にたとえられ、人形劇の牧歌的な世界観と親和的である一方、「日本」での上映は、こうした語り口の批評性がより際立つのではないか。「どこか遠い昔に起こった匿名的な出来事」と感じる距離感や、記憶の曖昧化と忘却。だがこれらの物語は、「遠い昔話」ではなく、現在と切断されていないことを音響的に示すのが、現存する製糖工場の中で、さまざまなモノを用いて即興的に鳴らされる音だ。工場内に張り巡らした金属線を弓でこする、不穏な音。鉄板をドラムのように叩くと、鉄板の上に置かれた無数の砂糖の結晶が飛び跳ね、驟雨のような音が響く。「現在」において鳴らされる「過去」の音が「もう一つの声」として音響的に介入し、海の轟きや爆撃を思わせる轟音や不協和音となり、すべてを飲み込んでいく。

(中編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

contact Gonzo × やんツー『jactynogg zontaanaco ジャkuティー乃愚・存taアkoコ』

会期:2023/05/19~2023/05/21

ANOMALY[東京都]

contact Gonzo(以下ゴンゾ)のパフォーマンスを見たことのない人にそれがどのようなものかを説明するとき、私はひとまずざっくりと「殴り合いのパフォーマンス」と言ってしまうことが多い。多少なりともダンスの知識を持つ人には「時に殴り合いなども含む激しめのコンタクトインプロビゼーション」などと説明することもある。これらの説明がまったく間違っているわけではないにせよ、十全にイメージが伝わらないことは明らかなので(いやしかし「殴り合い」だとボクシングのような絵が浮かぶ気もするのでやはりあまり適当な説明ではないかもしれない)、多くの場合、結局はYouTubeなどにアップされている動画を見せることになるのだが、すると見せられた相手は往々にしてこう尋ねてくるのだ。「これはなんなの?」と。

本作はそんなゴンゾ(塚原悠也、三ヶ尻敬悟、松見拓也、NAZE)のパフォーマンスを美術家のやんツーが作成した自走機械が撮影し、そこにAIを使った「入力画像に対してそれが何であるか説明する文章を生成するイメージキャプショニングという手法」によって「説明」を付した映像が会場の壁面に投影される、という一連のプロセスを丸ごとパフォーマンスとして提示するものだ。2台の自走機械は時に「説明」を音声として出力しながら走り回り、加えてダンサーの仁田晶凱も「実況」としてパフォーマンスに張りつきそれを描写する。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

仁田の実況はダンサーらしく、「塚原が飛び上がり着地すると同時に三ヶ尻に平手打ち」といった具合にパフォーマーや自走機械の動きを逐一描写するもので、その精度の高さは間違いなくパフォーマンスのひとつの「聞きどころ」となっていた。一方、イメージキャプショニングによって生成される「説明」は撮影された映像を「絵」として捉え、そこに何が映っているかを描写するシステムになっているとのことで、アクションを描写していく仁田の「実況」とはそもそもの成り立ちから異なるものだ。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

だが、そうして生成される「説明」はそのほとんどが的外れな、トンチキと言ってもいいものだ。しかしAIの考えていることは人間には理解できない、というわけでは必ずしもない。例えば「Wiiで遊ぶのを大勢の人が見ている」という「説明」は壁面に映像が映し出されているのを観客が見ている状態を「解釈」した結果だろう。「Wii」という単語が出てきたのは仁田が持っているマイクがコントローラーとして認識されたからではないだろうか。「百人一首をしている」という「説明」は、マイクを手に持つ仁田が読み手として、平手打ちをする塚原が札を払う選手として「解釈」されたものと推測できる。そうして私は、気づけばAIの説明をもとに再解釈するようにしてパフォーマンスを観ている。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

この作品は2019年にトーキョーアーツアンドスペースで上演された『untitled session』を発展させたものとのことだが、私が思い出していたのはKYOTO EXPERIMENT 2014で上演されたcontact Gonzo『xapaxnannan(ザパックス・ナンナン):私たちの未来のスポーツ』だった。この作品において、スタジアムでプレイされる未知のスポーツらしきものを観る観客は、プレイヤーたちの動きからそこにあるらしいルールを推測していくことになる。膨大なデータに基づいて「絵」を解釈するAIも、出力された「解説」からAIの「思考」を推測しようとする私も、おおよそのところやっていることは同じだろう。一方で『xapaxnannan』にはプレイの内容とはほとんど関係ないようなナレーションも付されていて、そこで語られる物語のなかでは最終的にスタジアムにヘリコプターが到着したりもするのだった。

本作においても、どういうプログラムなのか、最終的にAIは説明の域を超えて物語らしきものを生成しだし、私が鑑賞した回では「観客はダンサーの様子にパフォーマンスの失敗を予感した」というような文言でパフォーマンスが締め括られることとなった。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

AIの「説明」のデタラメっぷりはおかしく、一方でそこからのフィードバックは私にパフォーマンスを新たな視点から見るよう促す。だが、我に返って改めて考えてみれば、そもそも私はゴンゾのパフォーマンスを記述する言葉を、「これはなんなの?」という問いに答える言葉を持ち合わせていただろうか。例えばこの文章とAIの紡ぐ物語との間に、果たしてどれほどの違いがあるだろうか。いや、そもそもゴンゾのパフォーマンスを言葉で説明しようとしてしまった時点で馬鹿馬鹿しさと不可能性の罠にハマっている気もするのだが──。

[撮影:高野ユリカ]

[撮影:高野ユリカ]

本作は身体表現の翻訳を考えるTRANSLATION for ALLの関連プログラムとして実施されたもの。TRANSLATION for ALLではバリアフリー字幕、手話、英語字幕などに対応した舞台作品の映像を配信中だ。contact Gonzoは7月1日(土)に京都のライブハウス「外」で開催される《Kukangendai “Tracks” Release Live Series #3》への出演を予定。

contact Gonzo × やんツー『jactynogg zontaanaco ジャkuティー乃愚・存taアkoコ』:https://theatreforall.net/join/jactynogg-zontaanaco/

TRANSLATION for ALL:https://theatreforall.net/translation-for-all/

関連記事

contact Gonzo × 空間現代|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年04月15日号)

「wow, see you in the next life. /過去と未来、不確かな情報についての考察」についての考察|角奈緒子:フォーカス(2019年12月01日号)

2023/05/21(日)(山﨑健太)

劇艶おとな団プロデュース『9人の迷える沖縄人~after’72~』

会期:2023/05/20~2023/05/21

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

沖縄の本土復帰50周年にあたる2022年から今年にかけて、マームとジプシー『Light house』と『cocoon』再演、兼島拓也作・田中麻衣子演出『ライカムで待っとく』、神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』など、「沖縄」を主題にした良質な演劇作品の上演が続いている。そのなかでも本作は、本土復帰に焦点を当て、「1972年の復帰直前の沖縄で、9人の市民が復帰をめぐる討論会に参加した」という設定のフィクションと、「それを演じる現代の沖縄の劇団員たちの稽古場」という入れ子構造に特徴がある。過去と現在、役柄とそれを演じる俳優の往還を通して、「沖縄の抱える矛盾や葛藤」を異質な声のぶつかり合いとしてあぶり出していく。2015年の沖縄での初演後、再演を重ね、「CoRich舞台芸術まつり!2022春」でグランプリを受賞。那覇市を拠点とする「劇艶おとな団」の代表作だ。戯曲は『悲劇喜劇』2022年9月号に掲載されている。

討論会の参加者は、司会者(仲嶺雄作)、有識者(國仲正也)、復帰論者(犬養憲子)、独立論者(島袋寛之)、沖縄へ移住した本土人(当山彰一)、文化人(宇座仁一)、主婦(上門みき)、老婆(伊禮門綾)、若者(与那嶺圭一)の9名。開始早々、「本土」復帰か「祖国(=琉球)」復帰か、どちらの言葉を使うべきかで、復帰論者と独立論者は口論になる。アジアの経済ネットワークのハブとなって経済力をつけ、貿易立国として日本から独立すべきだと主張する独立論者。就業人口の25%が基地経済に依存する現状から脱して経済発展するには、高度経済成長の波にのる日本と一緒になるべきだと主張する復帰論者。議論のかたちを借りて、沖縄に基地が集中する前提にある日米安全保障条約と日米地位協定についてもわかりやすく解説される。当時の佐藤栄作首相が使った「本土並み」という言葉に、「基地も本土同様に減る」ことを期待する主婦。「戦死者に加え、基地建設の費用に20億ドルも払って手に入れた沖縄をアメリカが手放すはずがない」と突き放す本土人。米兵から中古家電を安く譲り受け、違法の転売ビジネスで儲けている本土人の本心は「基地がなくなったらビジネスとして困る」というエゴにある。「自分の夫は基地で潤う25%には入らないため貧しいが、子どもには本土並みの教育を受けさせたい」と貧困からの脱却を訴える主婦。「本土化して、ウチナーグチも失われたら、誇りまで失ってしまう」と訴える文化人。ヒートアップした口論は、沖縄戦で2人の子どもを亡くした老婆の「もう戦は見たくない」というつぶやきで中断される。シリアスなテーマだが、ユーモアと笑いが包む会話劇でもある。

[撮影:久高友昭(沖縄公演)]

本作が秀逸なのは、この72年の架空の討論のシーンと、それを演じる現代の俳優たちが休憩中に交わす雑談のシーンが、交互に演じられる二重構造である。「舞台裏」も「本番」同様に議論が白熱し、「本土復帰を経験した年配世代」と「復帰前後を知らない世代」との対話を通して、世代間の差異や断層、「沖縄の本音」をあぶり出す。「フィクショナルな過去の再現」で起きる「口論」「対立」が、「現在の稽古場」でも起きてしまうことで、「過去の問題ではない」こと、そして「ウチナーンチュ」が一枚岩ではないことが強調される。また、後半では、イデオロギーの対立構造から「個人の内面」に焦点がシフトし、ひとりのウチナーンチュのなかにもイデオロギーや理屈では割り切れない矛盾や葛藤があることが描かれる。軸となるのが、「若者」と「有識者」(をそれぞれ演じる俳優)どうしの対立。政治・経済・文化に無関心な若者役を演じていた俳優は、「いつまでも被害者ヅラしている沖縄の自虐性が嫌だ」と怒りをぶちまけ、(役と同様に)有識者役の俳優と激しく対立する。だが彼もまた、基地から受ける恩恵と犠牲の両面で板挟みの状態に悩みながら演じていたことが「本番シーン」で吐露され、復帰前の過去と現在、フィクションと現実の境界が曖昧に揺らいでいく。「今」は72年なのか、現在なのか? 演劇ならではの操作により、アメリカ、そして日本国家との不均衡な関係は変わらないことをあぶり出す。

[撮影:久高友昭(沖縄公演)]

[撮影:久高友昭(沖縄公演)]

劇中世界/休憩、フィクションの内部/外部を切り替える暗転では、戦闘機や輸送機の轟音が頭上をかすめるように鳴り響く。この轟音もまた、切断と同時に、「復帰後も鳴り止まない音」として過去と現在をつなぎ直す機能をもち、複雑さを帯びている。

このように緻密に練り上げられ、俳優陣も魅力的な本作だったが、潜在的な可能性と疑問として、①「冒頭の空席の椅子」と、②ウチナーグチとイントネーションの戦略的な使い分けについて考えたい。冒頭、「72年の市民討論会」に集まったのは8人であり、1つの椅子が空席のままだった。実際には、ウチナー芝居の役者である文化人が「遅刻」し、「沖縄のゆるいマイペースぶり」を本土人が毒づくという脚本だったが、私が想像したのは、この「9人目の席」を「不在」のまま残す演出の可能性である。「まだ語られていない声がある」、「沈黙でしか語りえない声がある」。抑圧され、可視化されない声があることへの想像だ(例えば本作では、「基地問題」は性暴力とは結びつけて語られない)。あるいは、「もし自分がその席に座って討論に参加していたら?」という想像。「そもそも沖縄について語る場に参加する資格はあるのか」、「いや、そのような問いこそ“自分は無関係”という無意識の表われではないのか」……。こうした想像や思考が展開する余地を、「不在の空席」は秘めていた。

2点目が、ウチナーグチとイントネーションの戦略的な使い分けの問題である。劇世界では、ほぼ一貫してウチナーグチで話すのは「文化人」「老婆」の2人だけである(字幕がないので、重要な台詞以外は意味がほとんど理解できない)。「着物の衣装」によっても差別化されたこの2人には「伝統」「旧世代」「政治からの距離」という役割が割り当てられている。一方、劇世界/稽古場ともに、唯一沖縄のイントネーションでしゃべり、ウチナーグチ/標準語の中間的な立ち位置にいるのが「主婦」だ。「本土並み」の教育によって子どもを貧困の連鎖から断ち切りたい主婦は、本土の経済成長の波にのるべきと主張する復帰論者に強く賛同し、「これからの時代は女性も勉強して自分の意見を言うべき」という点でも彼女に共感し、対立し合う男性たちのなかで、シスターフッド的な面も見せる。一方、主婦と同じく若い世代で非知識人層である「若者」は、イントネーションも含めて完全に標準語で話すことに注意したい。「標準語」と「方言」の戦略的な使い分けは、「キャラづけ」としての有効性の反面、地域的な周縁性が時間的な後進性に結びつきかねない危うさをはらんでいる。「復帰論者の先生の発言を聞いて目覚めた」主婦の発語にのみ響く沖縄のイントネーションには、「ジェンダーの劣等性」が密かに埋め込まれているのではないだろうか。

なお、「1960~70年代の冷戦期の出来事を、現在において再演する」構造は、偶然だが、同時期に開催された「Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」展とも共通しており、同評をあわせて参照されたい。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/102662/

関連レビュー

開館60周年記念 Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年02月15日号)

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ライカムで待っとく』|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年12月15日号)

「繭」は何を保護しているのか?──マームとジプシー『cocoon』のあとに、今日マチ子『cocoon』をクィアに読み直す|高嶋慈:フォーカス(2022年11月15日号)

2023/05/20(土)(高嶋慈)

ルサンチカ『殺意(ストリップショウ)』

会期:2023/05/15~2023/05/21

アトリエ春風舎[東京都]

演劇の面白さとは何か。正解のある問いではない。しかし「戯曲を上演する」という特異な形式は間違いなく演劇ならではの面白さの源泉のひとつと言えるだろう。観客と「いまここ」を共有する演出家・俳優・スタッフが、「いまここ」とは時空間を隔てた劇作家が書いたテキストにどのように取り組むのか。観客はそれをどう受け取るのか。隔たりを超えた普遍性を戯曲に見出す上演ももちろんあろうが、隔たりにこそ意味を見出し、その隔たりが私たちの「いまここ」を照らし返すような上演にこそ私は面白さを、演劇の醍醐味を感じる。ルサンチカによる『殺意(ストリップショウ)』の上演にはそんな演劇の面白さがあった。

『殺意(ストリップショウ)』は三好十郎が1950年に発表した戯曲。高級ナイトクラブのダンサー・緑川美沙が最後のステージを終えたあと、観客に向かって自らの半生を語り出すという設えの一人芝居だ。最近では2020年に鈴木杏出演/栗山民也の演出でも上演された。戯曲は青空文庫で読むことができる。

「南の国の小さな城下町」に生まれた緑川は病に臥した兄から左翼思想の薫陶を受け、上京して兄の先輩である山田先生のもとで暮らすことになる。しかし時はおりしも太平洋戦争前夜。山田は転向し、全体主義へと傾倒していた。山田を信じきった緑川もまたお国のためにと尽くすのだが、山田の弟であり、緑川が密かに思いを寄せていた徹男はその思想がゆえに出征し戦死してしまう。そして終戦。信じるべきものを失った緑川は山田が再び左翼へと転じていることを知りさらに混乱する。娼婦からハダカレヴュの踊り子となって生計を立てていた緑川はやがて、徹男を死に追いやりながら転向して恥じない山田に殺意を募らせるが──。

戯曲の一部がカットされてはいたものの(テキストレジ[台詞などの追加・削除]はドラマトゥルクの蒼乃まをによる)、今回の上演は基本的には戯曲の流れを丁寧に追ったものになっていた。100分超の一人芝居を緩みなく演じ切った渡辺綾子の演技は見事というほかない。ライトパネルを置いて舞台上を高級ナイトクラブのステージにもボロアパートの天井裏にも見せる美術(河井)も秀逸。音響・照明(櫻内憧海)も巧みで、特に出征前の徹男との最後の逢瀬の場面では、橙色のまま変化しない照明が、緑川の語りに合わせてナイトクラブの照明のようにも空襲で弾ける火の粉のようにも、あるいは暮れゆく日の光のようにも見え、卓抜な効果を生んでいた。

演出の河井朗は「70年以上も前に書かれているのに、その言葉は遠いどころか、いまの時勢の話をしているのでないかと思うのです」とのコメントを当日パンフレットに寄せている。なるほど、戯曲に書き込まれた人間の業は現代にも通じるものだろう。「立派」な言動とどうしようもないふるまいが、特に矛盾ということさえなく同居してしまうのが人間という生き物なのだ。

終幕の直前、短剣を手にした緑川は観客に警告を放つ。「山田教授は一人ではない 似たような人間は、いくらでも居る」「あなたがたの中に坐っている!」「お前さんがたの背中には、いつでも、これが突きつけられている」。安全圏から芝居を楽しむ観客への鋭いひと突き。あるいは、観客のうしろめたさを改めて抉り出す痛烈な一撃。

だが、2023年の日本を生きる観客にこの警告はどれほど刺さっただろうか。戦争の記憶も生々しい、戯曲が発表された1950年であれば、現にそこにありながら多くの人が見て見ぬふりをしている欺瞞を暴き立てることに意味もあっただろう。緑川は人間のどうしようもなさを受け入れたうえで、しかしそのどうしようもなさから目をそらすなと切っ先を突きつける。

一方、2023年の日本においてこのような欺瞞はありふれている。いや、1950年当時もありふれてはいたのかもしれないが、いまやそれは取り繕われることすらなくあからさまに遍在し、ゆえに観客はあまりに容易に緑川の言葉に共感するだろう。突きつけられた切っ先は、その存在が当たり前のものとなってしまえば鋭さを失い、残るのは微温的な共犯関係だけだ。緑川が葛藤の末にたどり着いたどうしようもなさの肯定は、70年を経ていつしかどうしようもなさへの開き直りへと転じてしまった。

だが、このような帰結は、山田教授という人物が作者である三好十郎自身の投影だということを考えれば当然のことだったのかもしれない。一見したところ山田という人物=三好自身の醜悪さを糾弾するかのようなこの戯曲はしかし、結局は緑川という他者、しかも女性によるその醜さの肯定で幕を閉じる。反省を装った自己憐憫。これが欺瞞でなくてなんであろうか。突きつけられた切っ先はもともと茶番でしかなかったのだ。2023年の日本を生きる私が向き合わなければならないのは、これが茶番でしかないというその事実にほかならない。

本作は6月20日(火)から22日(木)に京都公演が予定されている。ルサンチカとしてはさらに9月に太田省吾の『更地』、11月には河井の演出・構成による『TOKYO PIPE DREAM LAND』の上演が予定されているとのこと。

ルサンチカ:https://www.ressenchka.com/

三好十郎『殺意(ストリップショウ)』(青空文庫):https://www.aozora.gr.jp/cards/001311/files/47945_33998.html

2023/05/19(金)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)