artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

滋企画『K2』

会期:2023/03/24~2023/04/02

こまばアゴラ劇場[東京都]

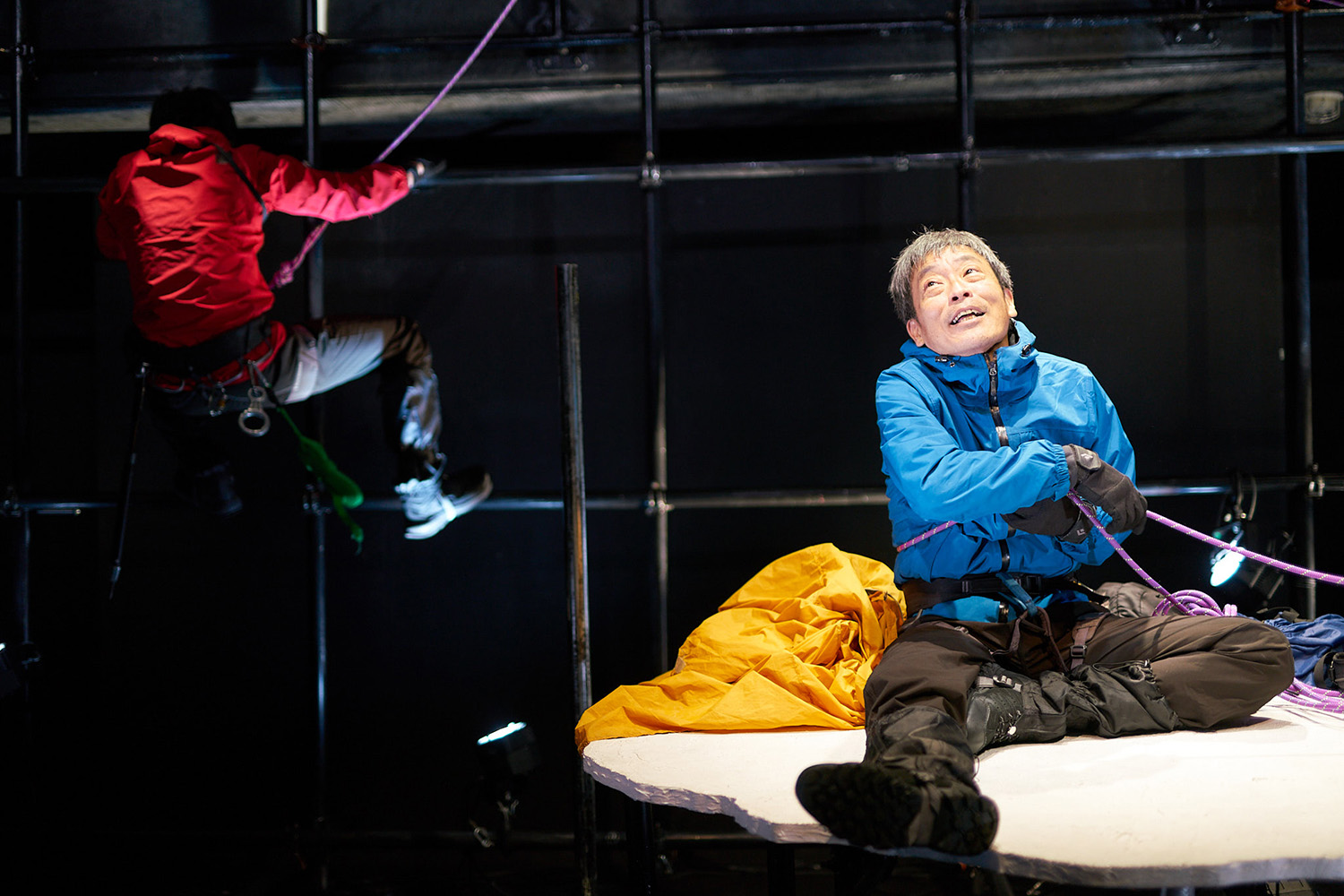

青年団所属の俳優・佐藤滋が立ち上げた滋企画。その第一弾としてパトリック・メイヤーズによる戯曲『K2』(翻訳:小田島雄志)が上演された。演出は同じく青年団所属俳優の伊藤毅。自らのユニット・青年団リンク やしゃごでは作・演出を兼ね、人間の複雑さと感情の機微を丁寧に描いてきた伊藤だが、海外戯曲の上演でもその演出の手腕を存分に発揮し、極限状態での男二人の友愛を繊細に浮かび上がらせた。

舞台は世界第二の高峰K2。しかしその雄大なスケールとは裏腹に、2時間弱の物語のほとんどは幅2メートル40センチ、奥行き1メートル20センチほどの岩棚の上だけで展開される。登場人物もハロルド(太田宏)とテイラー(佐藤滋)の二人のみというこのミニマムな芝居は1982年にアメリカで初演され、日本でもシス・カンパニー(演出:千葉哲也、出演:堤真一、草彅剛、2010)などによって上演されてきた。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

標高8100メートルに聳える180メートルの氷壁。滑落事故を起こした二人の男は氷壁の半ばあたりに突き出た岩棚で朝を迎える。テントも寝袋もなしにどうにか夜を乗り切ったことを喜び合う二人。だが状況は芳しくない。事故でハロルドは左足を骨折し、残された装備も不十分。テイラーが予備を忘れてきてしまったこともあり、手元のザイルだけでは長さが足りず氷壁を降りきることはできない。しかしこのまま岩棚にいるのは死を待つも同然だ。タイムリミットは雪が降りはじめるまでの3時間。テイラーは二人が生きて下山する確率を少しでも上げるため、上方に残されたザイル目指して氷壁を登りはじめる。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

今回の上演の特徴のひとつはその思い切って切り詰められた舞台美術(鈴木健介)だろう。アメリカでの初演にせよ堤・草彅版にせよ、これまでの上演の多くは程度の差こそあれリアルに雪山を再現した舞台美術によるものだったようだが、今回の舞台美術で雪山を思わせるのは二人がぎりぎり座れる程度の広さしかない岩棚の部分のみ。舞台のほかの空間は壁面から床、そして天井までが格子状に組んだ黒の単管パイプで覆われている。テイラーが氷壁を登る場面では佐藤がその身体能力の高さを活かして壁面や天井に取りつき、劇場空間を縦横に動き回るという趣向だ。こまばアゴラ劇場の狭い空間で氷壁のクライミングを表現するための工夫は同時に、K2という巨大な存在を前にお互い以外に頼るもののない二人の寄るべなさを象徴するかたちにもなっている。抽象化された真っ黒な空間にぽつんと白く浮かぶ岩棚はあまりに小さく頼りない。

ザイル回収の試みは失敗し、それどころか、不意の雪崩によってハロルドはさらに負傷。装備の大半も流されてしまう。「お前を置き去りにはしない」とひとりで生き延びる(それすらも奇跡的な)可能性に賭けることを拒みハロルドのそばに留まろうとするテイラーだったが「お前が帰れば(妻子に別れの言葉を伝えたいという)俺の望みは叶うんだ」というハロルドの言葉を受け、決断を下す。そしてハロルドは独り岩棚に残され──。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

物理学者で妻子を愛するハロルドと地方検事で女性とはセックス以上の関係を結ばないというテイラー。正反対にも思える二人は(演じた俳優のそれに由来する部分も大きいだろうが)人好きのする憎めない性格だという点ではよく似ていて、何より強い絆で結ばれている。相棒が生き延びる確率を少しでも上げようと極限状態で励まし合いぶつかり合う二人の姿には胸に迫るものがある。

さて、しかし二人の思いは同じものではなさそうだ。「好きな人間と別れることは考えられん」というテイラーはだから女性とは一夜かぎりの関係しか結ばないのだと嘯く。しかし「俺にはシンディ(※ハロルドの妻)みたいな女はいないんだ、いてほしいと思ったこともない。ただ、本当の友達だけは欲しかった」「お前は俺の愛する人だ」という彼の言葉は額面通りに受け取るべきものだろう。テイラーはハロルドを愛していた。友人として? おそらくそうではない。そう考えると、彼が独身であることも、冒頭から繰り返されるあまりにホモソーシャルでミソジニックな発言も腑に落ちるものがある。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

伊藤の演出と太田・佐藤の演技は、時に身体の接触に性的なニュアンスを匂わせつつ、戯曲の言葉を丁寧に組み立てることでこの愛の物語を紡いでみせた。だが、ハロルドがテイラーの思いを受け入れることはない。ハロルドはテイラーが最期までそばにいることではなく、ハロルドの最期の言葉を妻子に届けるために生きて帰ることを願った。これはテイラーにとっては残酷な願いだっただろう。愛する人とは別れねばならず、しかもその愛は最期まで自分には向けられないのだということをはっきりと突きつけられたのだ。それでもテイラーはこの結末を受け入れ、独り氷壁を降りはじめる。

だが、テイラーの思いは本当にハロルドには届いていなかったのだろうか。彼はずっと、テイラーがひとりでも生きて帰ることを願っていたではないか。テイラーを生きて帰すために、ハロルドがあえて妻子への言葉を託したのだとしたら。テイラーもまた、それに気づいたからこそハロルドの思いに応えようとしたのだとしたら。二人の最後のやりとりには、すべてをわかったうえでの万感の思いが込められているように思えてならない。「ハロルド愛してるぜ」「俺もだ……愛してる」。

[写真:相川博昭]

[写真:相川博昭]

滋企画:https://shigeru-kikaku.com/

2023/04/01(土)(山﨑健太)

死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2

会期:2023/03/25

YAU STUDIO[東京都]

2023年現在9名からなるアーティストコレクティブである「カタルシスの岸辺」は、ここ1年間をかけて「死蔵データグランプリ」という番組をYouTubeに24本公開してきた。そこではカタルシスの岸辺が公募した254点の「死蔵データ」の紹介と講評が行なわれている。

応募要綱には「公開していない、誰に見せる予定もない、自分しかその存在を知らないデータ一般を私たちは暫定的に『死蔵データ』と呼んでいます。拾いものではなく、自分自身が生成したものであることが条件です」★と記載されており、誰でも自由に参加できる。振り返ってみると、映像、音声、写真、テキストのスクリーンショットなど、さまざまなデータが集まった。

それらは応募と同時に規約上、YouTubeなどインターネットで公開されること、カタルシスの岸辺が運営する「マテリアルショップ」で数百円単位で売買されることを許諾することになる。こうして、とりとめもなかったからか、羞恥心のためか、はたまた自分にとってあまりにも大切なものだったからかプラットフォームで共有されてこなかったデータが一躍耳目にさらされる対象となるのだ。

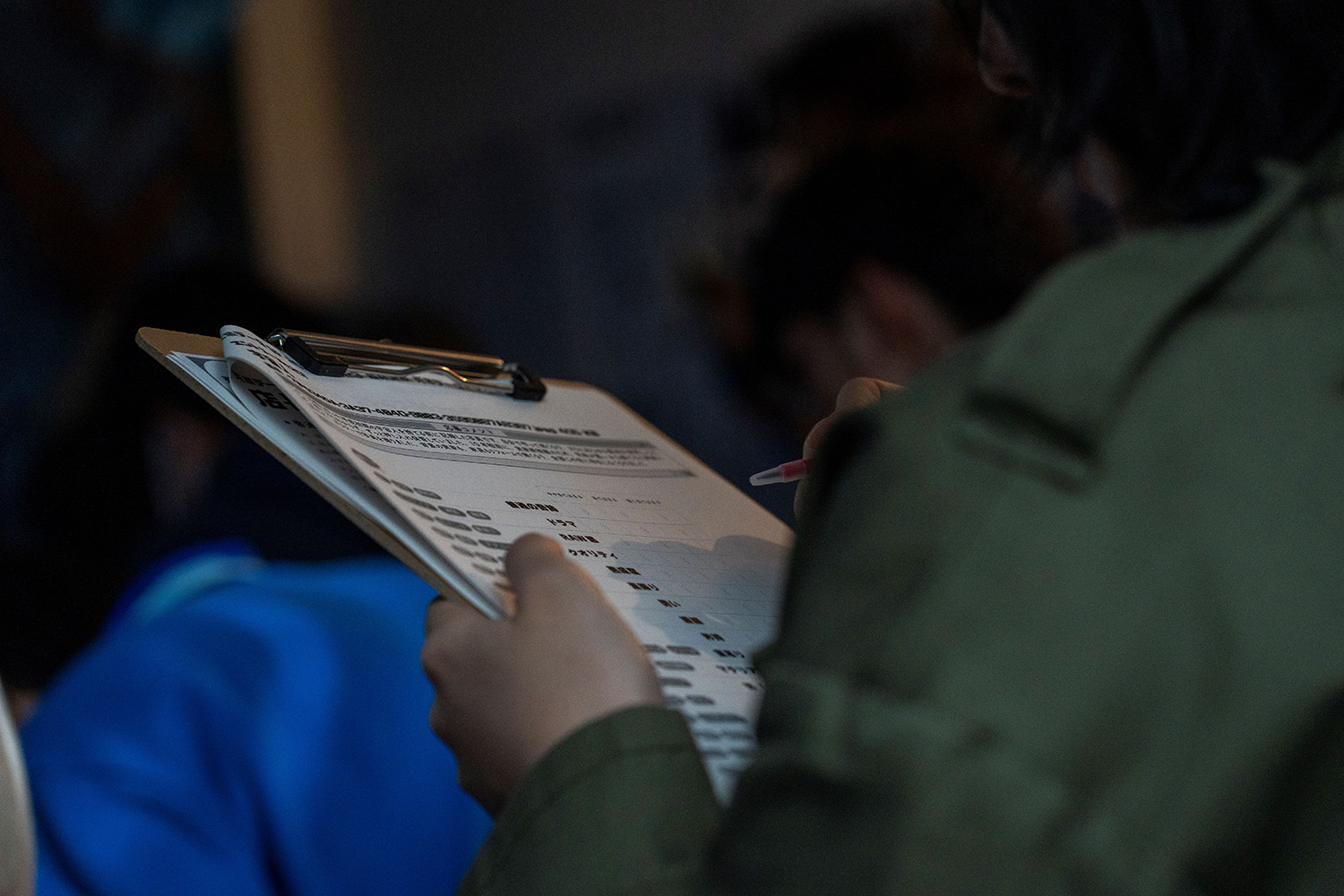

24回開催されたYoutube番組では毎回、約10点のデータがまじまじと鑑賞されるだけでなく、演劇・音楽・建築・哲学・美術など幅広い領域の人々73名が応募データを各々の基準で言葉にし、採点していく。毎回1位が選ばれて、その24個の1位がオンライン投票で10点に絞られるのだが、番組で「死蔵データ」に関する言語化が積み重ねられることで、「死蔵データ」というものの見方、概念がうっすら立ち上がり、ついにはそれらを元に「死蔵データが死蔵データであるかどうか」鑑定するための14項目に関するマークシートがカタルシスの岸辺によって制作された。

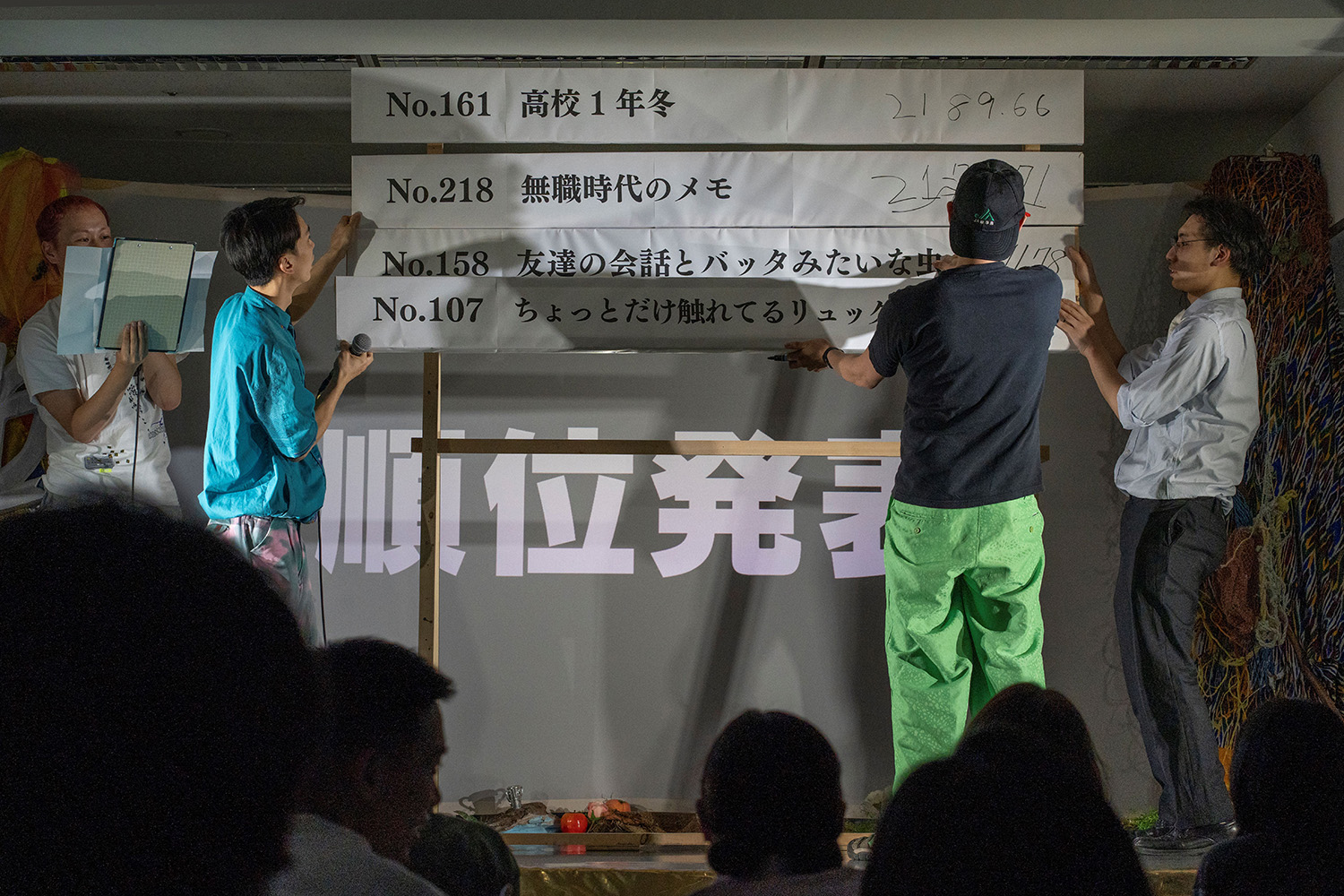

さらに、3月25日に有楽町で開催された「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」では、その鑑定14項目も当日参加した100名あまりの鑑賞者によって一斉に再鑑定され、どれが「死蔵データ」を考えるうえで外せない基準なのかも投票で決められた。その基準を元に当日の投票を通して「おっちゃん」とタイトルが付けられた画像データが本イベントのグランプリを飾ったのである。

死蔵データを視聴した後の参加者が、「死蔵データ鑑定シート」をに記入している様子[提供:カタルシスの岸辺]

死蔵データを視聴した後の参加者が、「死蔵データ鑑定シート」をに記入している様子[提供:カタルシスの岸辺]

本データは、ヤギに逆包丁で向かっていくかのようにみえる半裸の男性という、その圧倒的な瞬間がパンフォーカスで捉えられている状況からしてそもそも「純粋に死蔵されていたデータなのか」という議論を巻き起こした。しかしながら、「死蔵データ」として欠かせないと当日鑑定された項目にもっとも当てはまった結果、グランプリとなったのである。イベントのなかで収集・集計されたマークシートと死蔵性をめぐる項目の相関性は、鑑賞者にとってブラックボックスのまま結果が出るようになっており、超精度の言語化を伴った「こっくりさん」のような得点ランキングは、参加者に何かわかりやすいひとつの価値基準を与えることなしに、「データの死蔵性」という概念の道を多角的に拓く。

「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」でグランプリを飾った「おっちゃん」(匿名)

「死蔵データGP 2022-2023 決勝戦 ROUND2」でグランプリを飾った「おっちゃん」(匿名)

ところで、このイベントはカタルシスの岸辺によるパフォーマンスであり、彼らの運営する「マテリアルショップ」における取り扱い商品の「仕入れ」でもある。最終ラウンドだけでも、会場・オンラインあわせて100名程度の参加者が、カタルシスの岸辺が売買する商品の鑑定を行なうという共犯めいた関係を結び、「死蔵」という無価値なものをいかに称揚可能であるかを考えるということになる。

カタルシスの岸辺が「死蔵データ鑑定シート」を集計し、その間に来場していた予選ブロックの審査員たちがコメントを寄せている様子[提供:カタルシスの岸辺]

カタルシスの岸辺が「死蔵データ鑑定シート」を集計し、その間に来場していた予選ブロックの審査員たちがコメントを寄せている様子[提供:カタルシスの岸辺]

最優秀死蔵データが決定し受賞式を終えた後、会場にはおよそ160BPMのカタルシスの岸辺のテーマソングがアニメーションとともに流れ始める。アニメのオープニングのようにあらゆる困難を乗り越えてきた彼らの様子が描かれたハイテンポのMVがエンドロールとして使われている。見たこともないアニメ「カタルシスの岸辺」の25話最終回の終わりの終わりでオープニング曲が伏線を回収していくかのようだ。

舞台に次々と現われるメンバーたちは、観客がスクリーンだと思っていた資材を突如解体し、目隠しだと思っていた黒布を剥がし、歴戦の「死蔵データ」を映すモニターが忽然と顕わになる。こうして舞台は「マテリアルショップ カタルシスの岸辺」へと変貌を遂げた。音楽が終わる。近くにいた人が「感動して泣きそう」と言っていた。

漫画『けいおん!』や『らき☆すた』といった2000年代アニメを俗にカタルシスなき「日常系」と呼ぶとき、この「日常系」は「死蔵データ」と近しい価値観を共有している。哲学者の仲山ひふみがVブロックの審査で発し、「死蔵データ」の鑑定項目となった「普通の奇蹟」、ほかにも「凡庸」などが当てはまるだろう。その一方で、「恥部恥部メモリー」といった情けなさ、「勢い」「繊細」「熟成度」といった、忘れたいけど甘酸っぱい青春、過去への追憶を思わせる言葉が挙げられている。ここで、2010年代アニメにおける「異世界系」、すなわち現代人が剣と魔法のファンタジーへ転生するという物語形式のなかで、それは『異世界居酒屋「のぶ」』のような「日常系」であり、『無職転生』のような「セカイ系」における、転生によって物語内に現代的な視点を挟み直すことで陳腐になった形式を生きながらえさせるような効果を想起させられる。この「異世界系」が過去のあらゆる物語にいまの視点をぶつけることで復活させることと、「死蔵データグランプリ」が(メディア的に、あるいは時代の流行に対して)陳腐化したデータを、どのような価値基準で見直すと輝きだすかという、違う世界へ「データ」を転生させるということとの類似性を認めることができるはずだ。

カタルシスの岸辺が得票数を発表する様子[提供:カタルシスの岸辺]

カタルシスの岸辺が得票数を発表する様子[提供:カタルシスの岸辺]

純粋に死蔵しているデータとは、美的状況にある、無意味ということであるが、それが「死蔵データ」としてグランプリを勝ち抜けば勝ち抜くほど、資料性や商品価値をもち始め、政治化されていく。カタルシスの岸辺が「マテリアルショップ」で、鑑賞者が選んだゴミをオブジェにするとき、そのオブジェは唯一無二であるがゆえにその美的存在性(使用できなさ、無意味さ)は保持されるが、新しいストックイメージたる「死蔵データ」の場合は、それはデータであるがゆえに無限に複製可能で、無限のオーナーシップと使用が可能だ。共犯者をつくる手つき、そして、その価値や概念を決してひとつに収斂させないグランプリの決定方法という、この参加者の巻き込みと冗長さにカタルシスの岸辺による造形があると思った。

イベントは生配信視聴券2000円、一般観覧席3500円でした。

★──「死蔵データ」を、ヒト・スタヤルにおける『貧しい画像を擁護する』(2009)や、アーティ・ヴィアカントの『ポストインターネットにおけるイメージ・オブジェクト』(2010)といった2010年前後の画像をめぐる新アウラ論の系譜に位置づけることは容易だろう。もちろん、レフ・マノヴィッチが2010年代に取り組んだ1500万枚以上のInstagramにアップロードされた画像を分析した『Instagramとコンテンポラリー・イメージ』(2017)との差分で考えるのも面白い。

「死蔵データグランプリ2022」詳細についてはこちら。

https://katakishi.com/wp-content/uploads/2022/06/ce1fe83ac0ed4b4b0be40e7d97d24c9f.pdf(カタルシスの岸辺「第一回死蔵データグランプリスポンサーさまご提案用企画資料」2022.06.14)

死蔵データGP 2022-2023 決勝戦:https://katakishi.com/sdg_final_battle/

2023/03/25(土)(きりとりめでる)

ゲッコーパレード『少女仮面』

会期:2023/03/16~2023/03/19

OFF・OFFシアター[東京都]

「俳優とは、劇場とは何か」。演劇集団ゲッコーパレードが俳優・崎田ゆかりを主宰に展開する「劇場シリーズ」はこの問いを探求する企画なのだという。「劇場シリーズ」とわざわざ銘打たれているのは、これまでのゲッコーパレードのほとんどの作品が本拠地である蕨市の民家・旧加藤家住宅などの非劇場空間で上演されてきたからだ。シリーズ第一弾として泉鏡花『天守物語』を中心に構成した『プロローグ』を2021年12月に上演。今回は「劇場Ⅱ」として唐十郎『少女仮面』を上演した(演出:黒田瑞仁)。

『少女仮面』は1969年に鈴木忠志の演出で早稲田小劇場で初演され第15回岸田國士戯曲賞を受賞した戯曲。宝塚で男役スターとして活躍した春日野八千代(崎田)が経営する地下喫茶店「肉体」に春日野に憧れる少女・貝(永濱佑子)とその祖母である老婆(ナオフクモト)が訪れるところから物語ははじまる。男装の麗人、ヅカ・ガールになろうとする少女、腹話術師(長順平)とその人形(平野光代)、現在に取り憑いた過去の亡霊等々、現実と虚構がさまざまに交錯し「演じること」が繰り返し前景化するこの戯曲はまさに「俳優とは、劇場とは何か」を問うものとして読むことができるだろう。春日野が経営する喫茶「肉体」こそが、春日野を演じる俳優・崎田が主宰する「劇場(シリーズ)」を具現化した場所なのだとも言えるかもしれない。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

ところが、今回の上演で観客は終始、喫茶「肉体」という虚構の空間ではなく、劇場という現実の空間と対峙し続けることになる。壁にかけられた絵を唯一の例外に、舞台美術が置かれていないというだけではない。舞台と客席の向きは会場となったOFF・OFFシアターの通常のそれからは90度ずらされ、そのうえで客席は演技空間を三方から囲むかたちで配置されている。演技空間の上手半分は舞台、下手側は通常であれば客席の置かれる階段状のエリアとなり、反対に上手側の客席は舞台上に置かれているという趣向だ。だが、このような空間の使い方に物語上の必然性はなく、喫茶店の店内という設定とはそぐわない段差のある空間はフィクションへの没入を阻害するものでしかない。それどころか、俳優たちはいかにも「適当」に空間を回遊しており、その身ぶりから喫茶「肉体」の、例えばテーブルの配置を読み取ることは不可能だっただろう。虚構の、しかし一貫した空間を立ち上げる試みは端から放棄され、観客は劇場の物理的な側面をつねに知覚し続けることになる。唐十郎の紅テントは現実の都市空間に異世界への入り口を開いたが、ゲッコーパレードは虚構を立ち上げるためのブラックボックスである劇場からその匿名性を剥ぎ取り露わになった現実の上に演劇を立ち上げようと試みる。

戯曲として書かれた物語世界を現実の空間に立ち上げるための、俳優の共通の足場となるはずの喫茶「肉体」という空間(の舞台美術)不在で立ち上げられた『少女仮面』の上演は、演技する俳優の身体それだけが剥き出しで差し出されているような奇妙な手触りを感じさせるものになっていた。俳優たちの演技の質感がそれぞれに異なっていたことも手伝って、俳優は全員でひとつの虚構をつくり上げているというよりはむしろ、それぞれに異なる虚構を生きているかのようでもあった。劇場が個々の俳優の肉体にまで還元されていたのだと言い換えてもいい。人がそれぞれに異なる虚構を生きる様こそはまさに『少女仮面』が描いていたものでもあり、その意味で今回の上演が戯曲の核のひとつを捉えたものであったことは間違いない。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

演出の黒田はアフタートークで「演劇にとって必要不可欠である俳優が消費されず、主体的に演劇をつくる」ことの困難に触れ、俳優それぞれがやりたいことを実現するために今回のクリエーションでは俳優との一対一での話し合いに時間をかけたと語っていた。結果として、主宰にして主演の崎田の言う「俳優を見るための場所」としての劇場はたしかに実現していた。だが一方で、戯曲の物語をもう少し丁寧に立ち上げてほしかったとも思うのだ。舞台美術なしでの上演は、戯曲を読んだことのない観客が物語を把握することを困難にもしていた。例えば、物語の後半で重要なアイテムとなる風呂桶も舞台上には登場しないため、そこで何が起きているかを把握できない観客もいただろう。あるいは、腹話術師の分身たる人形の性別が男から女に変更されていたことは果たして妥当だっただろうか。「男装の麗人」を中心とした物語の登場人物のひとつの性別を変更するのだから相当に慎重な検討が必要だったはずだ。戯曲に書き込まれた現実と虚構の複雑な交錯も、喫茶「肉体」という虚構の底が抜けてしまったことで、単に断片的な虚構へと還元されてしまっていたように思う。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

俳優それぞれがばらばらに虚構を立ち上げるような今回の上演は『少女仮面』という戯曲のモチーフと呼応していたからこそぎりぎりのところで成立していたのであって、通常の意味での戯曲の上演としてはやはり「失敗」だったと言うべきだろう。崎田が劇場でやりたいという「俳優が物語や舞台からヌッとはみ出してくる」ような出会いを実現するためには、まずは戯曲から物語を十全に立ち上げる必要がある。「一人ひとりの欲望が舞台上で飛び出してく」るのはその先の話であり、しかもそれは上演の理想ではあろうが既存の俳優観・劇場観の範囲内に留まるものでしかない。企画として「俳優とは、劇場とは何か」を探求することを掲げているのだから、つくり手観客双方の俳優観・劇場観を揺さぶるような上演が見たかったというのは求めすぎだろうか。

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

[撮影:瀬尾憲司]

ゲッコーパレード:https://geckoparade.com/

2023/03/20(金)(山﨑健太)

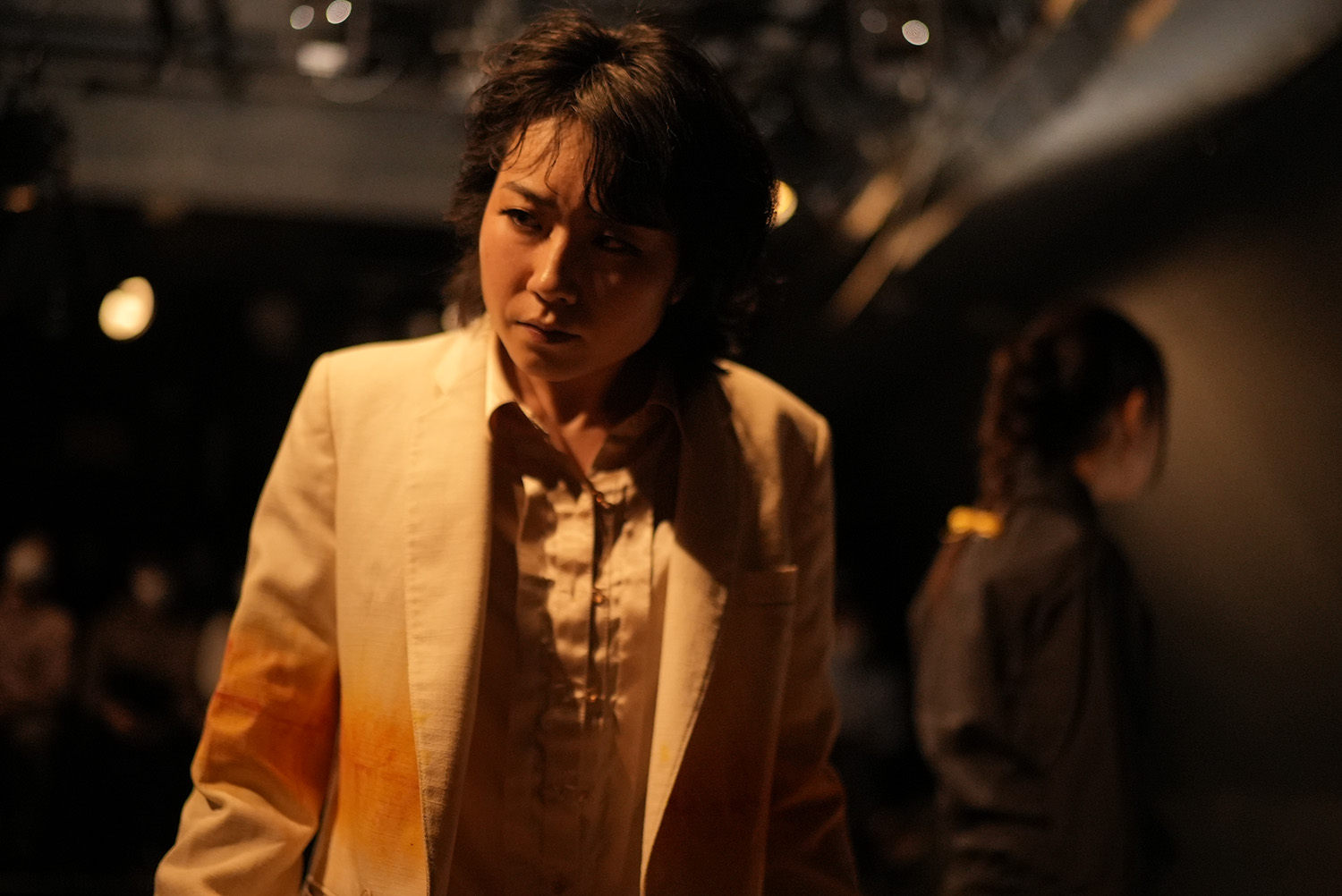

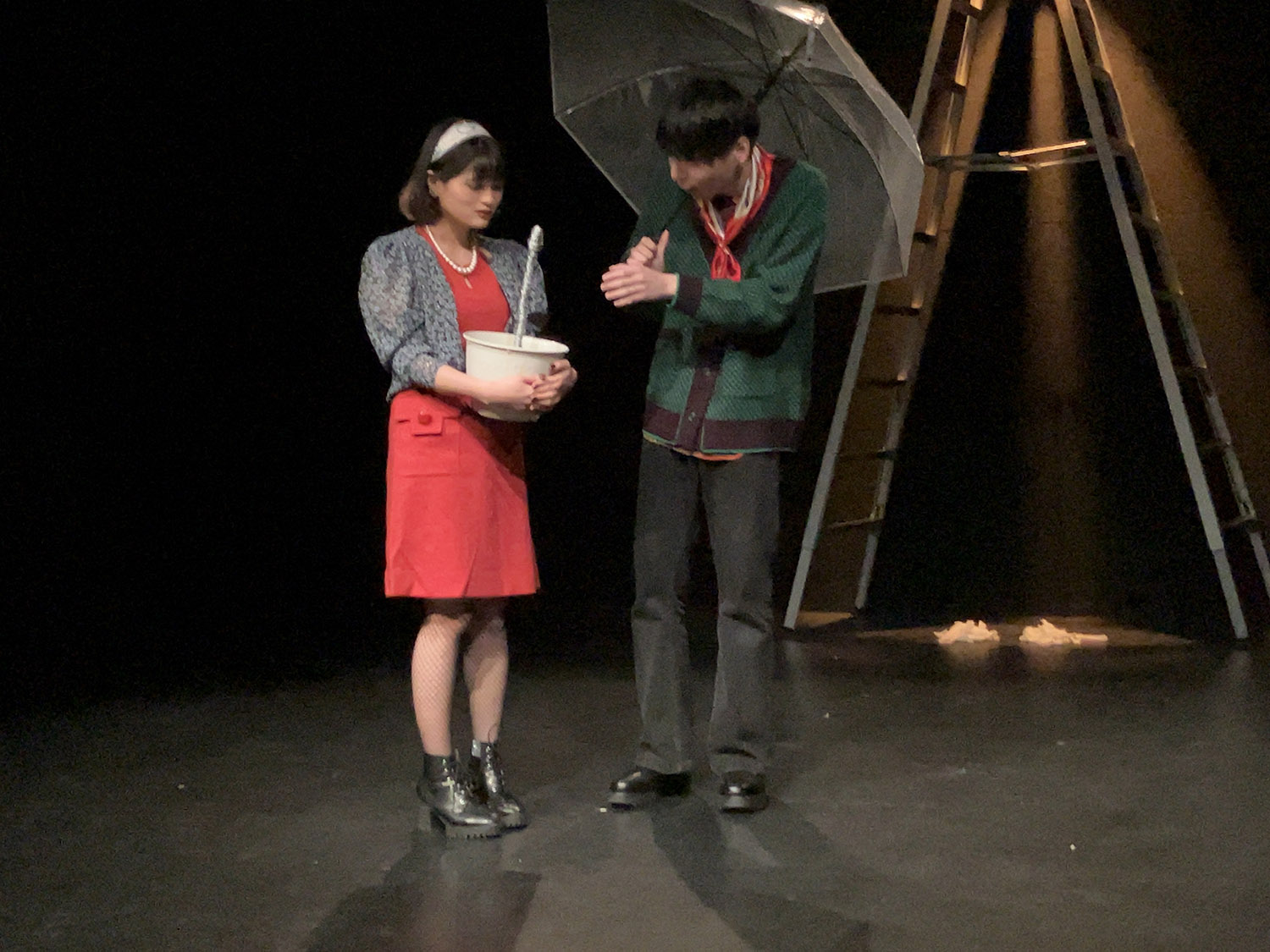

若葉町ウォーフ開場五周年記念企画 リーディングミュージカル『CABARET』

会期:2023/03/17~2023/03/21

若葉町ウォーフ[神奈川県]

若葉町ウォーフ開場五周年記念企画としてリーディングミュージカル『CABARET』が再演された。2021年初演のこの作品は「ミュージカル『キャバレー』(ジョー・マスタロフ)の原作戯曲『私はカメラ』(ジョン・ヴァン・ドゥルーテン)の原作短編小説『さらばベルリン』(クリストファー・イシャーウッド)を換骨奪胎した」もの。ゲイ雑誌のライターである「先生」(山田宗一郎)とキャバレーで歌う「子持ちのサリー」(中村美貴)、「性別を巧みに操縦して男はもちろんのこと女を相手にも商売を」する外国人娼婦のサロメ(田中惇之)らの人間模様はおかしく愛しくほろ苦く、劇場の建つ若葉町周辺を舞台に紡がれるそれは劇場のレパートリーとして上演され続けるにふさわしい物語となっている。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

リーディングミュージカルとは聞き慣れぬ言葉だが、俳優が台本を手に持ち演じるリーディング公演に歌を組み合わせたものを想像すればよい(音楽監督・テーマ曲作曲・ピアノ演奏 :荻野清子)。歌で進行するミュージカルらしい場面もありはするものの、披露される歌にはいわゆる昭和歌謡も多く(キャバレーでサリーが歌っている設定なので当然だが)、言わば物語付きの歌謡ショーのような趣だ。本作の演出と美術を担当し、若葉町ウォーフの代表を務める佐藤信はこの作品の上演を「さまざまな出し物を楽しめる都会の娯楽場」であり「若きベルトルト・ブレヒトがギター片手に出演していたと伝えられる(文芸)キャバレー」を横浜下町に出現させる試みのささやかな一歩だと位置づけている。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

物語は「そのキャバレーは川の畔にあった」という一文からはじまる。取材で訪れたキャバレーでカメラのファインダーを覗いていた先生はそこで働くサリーと出会う。「子持ちのサリーはそこに立っていた」。なかば押し切られるようなかたちで彼女のことを取材する羽目になる先生。ところが、彼女の話は取材のたびに細部が変わり、それどころかときにあからさまなパクリまで差し込まれる始末で一向に記事としてものになる気配がない。キャバレー通いの日々で二人の距離は縮まっていくが、やがて刑務所から戻ってきた夫とヨリを戻したサリーは川向こうの店で働きはじめ、そして別れが決定的なものとなる一斉検挙の日──。

ここに至り、物語の現在が2005年だったことが明らかになる。この年の1月、若葉町対岸の黄金町エリアでは、立ち並ぶ違法風俗店とそこで働く不法滞在外国人の一斉検挙が行なわれたのだった。違法風俗店が排除された跡地は現在、複数のアートスペースが並ぶ区画となっている。かつての面影はそれを知る者にしか見出せないだろう。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

10年後。取り壊されたキャバレーの跡地を訪れた先生は10年前と同じようにカメラを構え、レンズの向こうにかつてのキャバレーの姿を透かし見る。やがて聞こえてくる「許可のない撮影は禁止。張り紙が見えないの?」というサリーの声。それは10年前の反響か現在のそれか。「子持ちのサリーはそこに立っていた」という最後の一文は物語の冒頭に回帰しつつ、結末を観客の想像に委ねて幕を下ろす。

結末を知ったうえで改めて振り返ってみれば「そのキャバレーは川の畔にあった」という冒頭の一文は、それがすでに失われたものであることをはっきりと告げていたのだった。「『許可のない撮影は禁止。張り紙が見えないの?』とサリーは彼に言った」という地の文を含み込んだセリフも、まるで先生が書いた文章を読み上げているようではないか。観客である私が見ていたのは、先生が残した言葉を通して浮かび上がった、失われた過去の幻に過ぎなかったのかもしれない。それでも、それはかつてたしかにそこにあったものだ。いま目の前にあってたしかなように思えるものも、いつしか移り変わっていく。その予感に満ちているからこそ、物語の現在はより儚く愛おしいものに感じられるのだろう。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

歌唱力のみならず抜群のチャーミングさで観客を魅了した俳優はもちろんだが、リーディングならではの手法で素晴らしい余韻を残した島田健司の台本にも大きな拍手を送りたい。島田は佐藤が芸術監督を務める座・高円寺で開校されている演劇学校・劇場創造アカデミーの一期修了生であり、同じく修了生で結成された劇団ドクトペッパズ『ペノシマ』の台本でも優れた成果をあげていた。今後も継続して作品をチェックしたい作家のひとりだ。

[撮影:姫田蘭]

[撮影:姫田蘭]

『CABARET』:https://wharf.site/cabaret2023/

関連レビュー

劇団ドクトペッパズ『ペノシマ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年05月15日号)

2023/03/17(金)(山﨑健太)

若だんさんと御いんきょさん『かさじぞう』

会期:2023/03/04~2023/03/05

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

同じ戯曲を3人の演出家がそれぞれ演出した3本を連続上演するシリーズを毎年企画してきた「若だんさんと御いんきょさん」(演出家の田村哲男とコトリ会議の若旦那家康によるユニット)。2019~2021年の3年間は安部公房の戯曲を、2022年は山本正典(コトリ会議)の短編『すなの』を上演した。5年目の今回は、山本が新作短編『かさじぞう』を書き下ろした。雪の大晦日の夜、売れ残った傘を路傍の地蔵にかぶせてやった貧しい老夫婦の元に、地蔵が米や財宝を持って恩返しに来るという民話を、「宇宙人を車ではね、土に埋めた男女のカップルの家に、宇宙人が埋葬のお礼にやってくる」というシュールでブラックな会話劇に書き換えた。この戯曲に若手演出家3人が挑む。

ある雨の夜。「頭にアンテナ状のものが生えている」宇宙人を、土に埋めている女。「お前だけに罪みたいなやつを背負わせたくない」と手伝おうとする男。男が運転する車内でふざけ合っていた二人は、うっかりはねてしまったらしい。「あんたが運転してた車だよね」「だって俺しか免許持ってないし」という責任のなすりつけ合い。「人じゃないから警察に行っても無駄だし、犬猫と同じだから埋めるしかない」と言う男。宇宙人を埋め終わり、疲れた様子の女と「俺のラブパワーあげるよ」と繰り返す男。二人は家でピザを取ることにし、男は埋めた土に傘をさしかける。

家に戻り、玄関のチャイムが鳴る。ドアを開けた女の前には、ピザ屋ではなく、傘をさした宇宙人が立っている。「ごめんなさい」と謝る女に対し、「謝らないで。次に謝ったら同じ目にあわせます。私は埋葬して傘をかけてくれたお礼にきたのです」と言う宇宙人。謝罪の言葉を繰り返してしまう女は、「傘に対して謝った」と言い訳するが、「なぜ命のない傘に」「命とは何か定義してください」と言う宇宙人との会話は噛み合わない。「お礼」に持ってきた山の土を女にかけようとする宇宙人。突如、映画『メン・イン・ブラック』(1997)でエイリアンを取り締まる黒服のエージェントのような格好で男が登場。「パスポートは」と詰問し、宇宙人を容赦なく攻撃し、とどめをさす。「チャイムが鳴ってドアを開けた瞬間、対宇宙人生体兵器として改造された」と言い出す男。男は、映画に登場する「エイリアン目撃者の記憶を消すペン」を取り出す。だが女は、記憶を消されることに抵抗。「山の土」で目を覆ってふさいだまま、動かない。

本作の上演のポイントは、抽象化された「宇宙人」をどう解釈するかにある。「私たちとは見た目が違う」宇宙人は、外在化された印によって「異物」と認識され、何らかのマイノリティ性を示唆する。3本の演出は、三者三様に分かれつつ、「ありえる解釈の可能性」をひとつずつ検証しながら解像度を上げていくような上演順がスリリングだった。

1本目の古後七海(にほひ/万博設計)による演出は、宇宙人役を男/女が交互に兼ねる点が肝。ドアを開けた女の前に現われた宇宙人は男役の俳優が兼ね、黒服のエージェントに変貌した男に攻撃される宇宙人は女役の俳優が兼ねる。加害/排除の交換可能性により、誰もが潜在的に加害者にも排除の対象にもなりうることを示した。客席の階段状の通路を俳優が行き来し、ひな壇の天辺/舞台との高低差を「役の交替」に活かしたが、声の聞き取りにくさやテンポの悪さなど技術的な課題が残った。

古後七海演出『かさじぞう』

2本目の陳竹(遊戯三昧)による演出は、中国出身の陳が宇宙人役を演じることで、「宇宙人=在日外国人」としてストレートに実体化した。「パスポート!」と詰問されてパニック状態になり中国語でわめき立てる、「金も友人も恋人もなく、大晦日なのに故郷にも帰れない。これが最大のおもてなし」というウクレレの弾き語りなど、わかりやすい演出を加え、コミカルなテンポのコメディに仕上げた。演出家自身の当事者性に基づく妥当な解釈だが、女(謝罪)/男(攻撃)という宇宙人への態度の差、「記憶の消去への抵抗」が戯曲に書き込まれていることに対しては応答がなく、未消化感が残る。

陳竹演出『かさじぞう』

3本目の小林夢祈(InorU)による演出は、一転してシリアスで洗練されたトーン。特異なのは、冒頭から、「墓標のような棒が刺さった白い植木鉢」を女が大事そうに抱えている点だ。それは「死んだ子ども」を直感させる。二人が埋葬するシーンは、植木鉢の棒の周りに、結び目のついた白い縄を丁寧に巻き付けていく儀式的な所作で表わされる。後半、「植木鉢=ポータブルな墓」を抱えて現われた宇宙人と女の会話も、噛み合わなさのなかに、土に埋められたことを「好意」として信じたい気持ちを強く感じさせる。「InorU」はその名の通り、「祈りとケア」が活動のテーマだというが、「うっかりひき殺してしまった宇宙人の埋葬=死んだ子どもの弔い」という解釈を浮上させた。前回の山本の『すなの』も、一見日常的な男女カップルの会話を通して「死者を想う時間」を描く戯曲であり、本作もシュールなSF感のなかに同様の主題を見出せることに気づかされた。

小林夢祈演出『かさじぞう』

ただ、この解釈で演出するならば、後半はより掘り下げられる余地があるのではないか。宇宙人をはねたのは「男が運転する車」で「傘をさしかけたのは男」だが、宇宙人がやって来るのは女の方であり、彼女には「罪の意識」が強くあるのに対し、男は「排除」しか頭になく、「女の頭のなかの記憶」まで消そうとする。「今までの俺か、改造されたかっこいい俺か、どっちかを選んで」と言う男には、罪の意識はまったくなく、「女の関心は自分だけに向いているはず」という自己中心主義しかない。なぜ、宇宙人の来訪は「女」にだけ罪の意識を感じさせるのか? 「命の定義」をめぐるやり取りは、なぜ「宇宙人と女」の間で交わされるのか? 「宇宙人を埋めたこと」を忘却させようとする男に、なぜ女は抵抗するのか? 「ふざけていてうっかりはねてしまった宇宙人を埋める」行為は、「避妊に失敗した中絶」とも読める。もしくは、「見た目で区別される宇宙人」とは、「何らかの障害の判明による中絶」のメタファーも思わせる。

上演とは、「戯曲をどう解釈するか」の軸の違いと解像度により、これほどまでに異なる世界が立ち上がることを改めて実感させられる機会だった。だからこそ、3本目の小林演出は、単に「死んだ子どもの追悼」に留まらず、「中絶に対する責任や罪の意識のジェンダー差」まで掘り下げていれば、戯曲が内包する問題をより深い射程で示せたのではないか。

公演(劇場)公式サイト:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20230304

若だんさんと御いんきょさん 公式サイト:https://www.blogger.com/profile/17031933388770468211

関連レビュー

若だんさんと御いんきょさん『すなの』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『棒になった男』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年03月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『鞄』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

若だんさんと御いんきょさん『時の崖』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

2023/03/05(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)