artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

『日輪の翼』大阪公演

会期:2016/09/02~2016/09/04

名村造船所大阪工場跡地(クリエイティブセンター大阪)[大阪府]

台湾製の移動舞台車(ステージトレーラー)を舞台装置に用い、かつての造船所の広大な敷地で上演された野外劇。演出・美術を手がけたやなぎみわは、中上健次の小説『日輪の翼』をメインに複数の小説からの引用を織り交ぜ、妖しくも美しい世界へと観客を引き込んだ。『日輪の翼』では、「オバ」と呼ばれる老婆5人(原作では7人)が、〈路地〉(中上作品で、故郷熊野の被差別部落を指す言葉)の立ち退きを迫られ、同じく〈路地〉出身の若者たちが運転する冷凍トレーラーに乗って、日本各地の聖地を巡る旅に出る。伊勢、一宮、諏訪、瀬田、恐山、そして皇居のある東京へ。行く先々で御詠歌を唱える老婆たちの巡礼と、女を漁り、性の享楽にふける若者たち。夜の高速道路を走るトレーラーは鋼鉄の男性器であり、路上に停止すれば子宮となって包み込む。両義性をもつトレーラーとともに、老いと若さ、男と女、聖と俗が交差する道中の物語に、中上の別の2作品から引用したシーンが交錯して舞台は進行する。『紀伊物語』の中の「聖餐」で描かれる凄絶な兄妹相姦と、『千年の愉楽』に登場する、〈路地〉出身でブエノスアイレスのダンスホールで歌手になった「オリエントの康」のエピソードである。

また、移動舞台車とは、トレーラーの荷台を舞台として使用するステージカーで、発祥元の台湾では歌謡ショーやカラオケ、寺の祭りや選挙運動のために使われている。この台湾製トレーラーを現地で見たやなぎは、自らデザインして台湾の工場へ発注し、日本へ輸入し、これまでヨコハマトリエンナーレ2014やPARASOPHIA : 京都国際現代芸術祭(2015)で展示してきた。本公演では、初めは四角い箱であったトレーラーが、舞台の進行とともに大輪の花が開くように開帳し、内部に描かれた夏芙蓉の巨大な花が、明滅する電飾に照らされて妖しく輝き出す。

そこで繰り広げられるやなぎの『日輪の翼』は、全編にわたってさまざまな音曲で綴られる音楽劇である(音楽監督を務めたのは巻上公一)。江戸浄瑠璃新内節の語り手でもある重森三果が、三味線を弾きながら唄う〈路地〉の昔語りや道中は、深い余韻を残す。穏やかなギターの弾き語り。老婆たちの唱和する御詠歌。白スーツの「オリエントの康」の華やかなショー。「死のう団」を率いる青年が放つ、デスメタル調のシャウト。ディストーションのかかったエレキギターの引き裂くような調べ。さらにダンサーが加わり、ポールダンスや、ロープにぶら下がってサーカスの曲芸のような空中パフォーマンスを見せる。終盤のクライマックスでは、朝鮮半島の打楽器(チャング)のリズムに乗せて舞い踊る一団も登場する。また、開演前と休憩中に客をノせたり舞台に上げて「客いじり」をする出演者たちは、大衆演劇とそれを担う「旅役者」を示唆する。

『日輪の翼』大阪公演

撮影:仲川あい

ここで、舞台装置に移動舞台車が用いられた必然性が明らかとなる。それは、原作で老婆たちを運ぶ冷凍トレーラーに準拠するだけではない。ここには、〈路地〉を追われて流浪する老婆たちの祖先である「流浪の芸能民」の系譜が、国境も時代も超えてさまざまに流れ込んでいるのだ。仮設性、移動性、ノマド性をもつ移動舞台車に集う歌い手たち、サーカスや旅芸人の一団。彼らが歌い上げるのは、生(性)を寿ぐ祝祭の音楽と、死者を鎮める歌の力である。移動舞台車の行くところ、どこでも聖と俗、生と死の境界が混濁した祝祭的な場が花開く。

妖しい大輪の花のように開いたトレーラーは、最後には清濁すべてを飲み込みながら閉じていく。その時、外装に描かれた「蛇」と「鳥の翼」が、入れ替わるように姿を現わす。劇中で「蛇」は、忌み嫌われ地べたをはいずる〈路地〉の者に例えられる。一方、空を飛ぶ翼をもつ「鳥」は、自由や解放の象徴であるとともに、死者の魂を運ぶ存在として言及される。かつて女工として売られた身の上を語る老婆たちに対して、若者の1人は「織姫」「天女」であると言い、「マリア様」として天上の至高の存在に等しいと言う。これは、「卑しいもんが尊い/尊いもんが卑しい」という劇中で繰り返し語られる台詞とも対応し、賤/貴、聖/俗、生/死の両極が、陰陽のように反転してつながり合った円環構造を出現させる。

こうした「円や回転運動、循環」のイメージは、本作でたびたび登場する。老婆たちは輪になって踊り、ダンサーはポールやロープを軸にして回転し、トレーラーは最後にぐるりと円を描いて走り去る。老婆たちが冒頭で披露した鳥の鳴きマネは、終盤、音だけとなって頭上から降りそそぎ、死(あるいは転生)を暗示するが、老婆たちが消え失せてもトレーラーの旅は続き、暮れた空の下をエンジン音とともに遠ざかっていく。その光景は舞台でありながら、現実の工場跡地のがらんとした敷地とその先に伸びる道とつながり、虚実が渾然一体となった、野外劇ならではの終幕だった。

また、本作には、やなぎがこれまで発表した美術作品との共通項も見出すことができる。《My Grandmothers》の中の空想の老婆たち。本作に登場する「4つの乳房」を持つ「ララ」は、《Windswept Women》で巨大な乳房を見せて大地に立つ老婆像を思い起こさせ、歌い踊りながら流浪する老婆の一団は、テントをかぶった女性たちが放浪する映像作品《The Old Girl's Troupe》を想起させる。

そうした過去作からの糸を引きながら、中上の原作を元に、複数の文化圏における流浪の芸能民の系譜を織り交ぜ、移動舞台車という必然的な舞台装置において、祝祭と鎮魂、悲哀と歓喜、性の愉悦と宗教的なエクスタシーが、電飾に彩られた大輪の花とともに夜空に噴き出すような公演だった。

2016/09/02(金)(高嶋慈)

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2016 AUTUMN

会期:2016/10/22~2016/11/13

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都府立府民ホール“アルティ”、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、ほか[京都府]

7回目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭。今年は変則的に春と秋に2回開催される。公式プログラムでは、12人/組のアーティストによる計15の公演や展示を予定。身体性を重視した作品が多くラインナップされた「2016 SPRING」に対し、「2016 AUTUMN」では、演劇作品や、「言語」「境界」といった世界を規定する枠組みについて考察する作品が多く登場する。

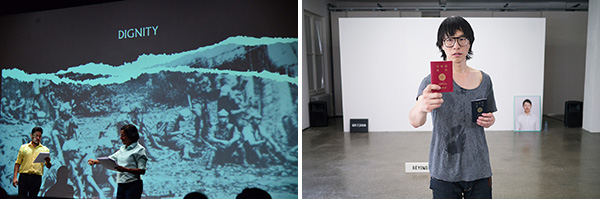

とりわけ、歴史を語る言葉、国境、国籍、民族とアイデンティティについて問い直す作品がいくつもラインナップされている。世界的な難民問題、アメリカ大統領選挙戦、4年後に控えた東京オリンピック、ナショナル・アイデンティティの高揚と排斥意識、憲法改正への動きといった社会情勢に対して、言語の明晰さと肉体の強度をもって対峙しようという姿勢が感じられる。例えば、マレーシアを拠点とするマーク・テは、マレーシア独立をめぐる政治的危機の中で行なわれた和平交渉「バリン会談」とマラヤ共産党の排除の過程を取り上げ、実際の会談記録やニュース映像を用いたドキュメンタリー演劇『Baling(バリン)』を上演する。アクティヴィストでもある俳優たちが、個々の信条や思想的背景を背負ったまま演じることで、公に語られずにきた歴史の回復にとどまらず、歴史への複眼的な思考を伴う上演になるだろう。また、ウィーン在住の日本人アーティスト 松根充和は、イスラエルの空港で実際に起きた事件を元にした『踊れ、入国したければ!』という挑発的なパフォーマンス作品を上演予定。アメリカ国籍のダンサーが、ムスリム系の名前であることを理由に入国審査で止められ、ダンサーであることの証明としてその場で踊ることを強要されたという事件だ。また、松根が企画する展覧会「世界の向こう側へ」も同会場内で開催。半刈りの頭でハンガリーを訪ねた榎忠、国籍やセクシュアリティといった主題に向き合うミヤギフトシ、トルコとシリアの国境線のフェンスを切り取り、ハンモックを吊るして横たわるパフォーマンスを強行したムラット・ゴックなど、国内外の作家8名が参加する。さらに、現代演劇の演出家とタッグを組んで歌舞伎を上演する木ノ下歌舞伎は、忠義の物語として知られる『勧進帳』を、現代における境界の物語として読み直す。

左:マーク・テ『Baling(バリン)』

Photo by June Tan

右:松根充和『踊れ、入国したければ!』

© Michikazu Matsune

また、第60回岸田國士戯曲賞を受賞したタニノクロウが率いる庭劇団ペニノ、内面の「告白」をキーワードにした映像インスタレーションを発表する小泉明郎、そして「沈黙劇」を確立した太田省吾の代表作『水の駅』が、インド最注目の演出家、シャンカル・ヴェンカテーシュワランによって演出される。一切のセリフを排し、舞台上に設けられた水飲み場にさまざまな人々が訪れては去っていくというシンプルな設定だが、多民族、多言語国家のインド全土から集められた俳優によって演じられることで、太田演劇の新たな面が切り開かれるのではと期待される。

この他に、池田亮司の2000年以降のコンサート作品を一挙に上映するプログラム『Ryoji Ikeda: concert pieces』、マーティン・クリードが初めて振付を手がけたダンス作品『Work No. 1020(バレエ)』が上演。また公演とは別に、池田は屋外サイトスペシフィックインスタレーションをロームシアター京都の中庭のローム・スクエアで展開し、クリードは京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAで個展を開催する。さらに、展示企画として、デザイナーと建築家を中心としたリサーチプロジェクトresearchlightが再び参加。「2016 SPRING」では、「街のインフラ」を原寸大の木製構造物として公共空間に配置したが、今回は、「対話」をテーマとした展示を試みる。

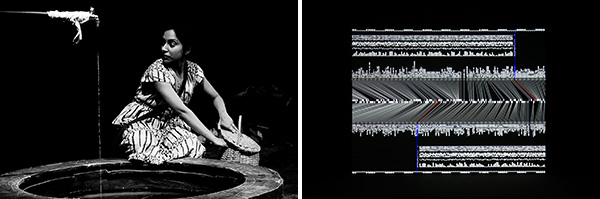

左:シャンカル・ヴェンカテーシュワラン/シアター ルーツ&ウィングス『水の駅』

Photo by Shoeb Mashadi

右:池田亮司『datamatics [prototype-ver.2.0]』(2006-)

Photo by Ryuichi Maruo © Ryoji Ikeda

Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)

そして、KYOTO EXPERIMENTが継続的に紹介してきた南米からは、フェデリコ・レオンの演劇作品『Las Ideas(アイディア)』とルイス・ガレーのダンス作品『El lugar imposible(不可能な場所)』が上演される。両者はともに2度目の登場であり、彼らの次なる試みが見られるのも、国際共同製作やネットワークづくりを継続的に行なってきた同芸術祭の醍醐味のひとつである。また、元 快快(ファイファイ)の演出家として知られる篠田千明は、「2016 SPRING」で上演された、チリにおけるポスト植民地主義の問題を扱った『動物園』を翻案し、新演出で発表する。いずれも見逃せないプログラムばかりであり、今秋の開催が非常に楽しみだ。

公式サイト:http://kyoto-ex.jp/

2016/08/29(高嶋慈)

プレビュー:『nước biển / sea water』特別上映 ダンスボックス アーカイブプロジェクト

会期:2016/10/12~2016/10/29

アートエリアB1[大阪府]

NPO法人DANCE BOXは、1996年に大阪で活動を開始し、2009年に神戸の新長田に拠点を移し、今年20年目を迎える。地域に根差した活動とともに、世界各地のコンテンポラリー・ダンス作品を紹介し、レジデンス・プログラムや「国内ダンス留学@神戸」といった育成事業を手がけてきた。これまでの軌跡として、過去20年間の上演作品の映像の整備を進めており、2017年2月にアートエリアB1にて、時代ごとにセレクトした映像が公開される。

このアーカイブ・プロジェクトのオープンを記念して『nước biển / sea water』(製作・出演:松本雄吉、ジュン・グエン=ハツシバ、垣尾優)の記録映像が10月に公開される。この作品では、大阪を拠点とする劇団「維新派」を主宰する松本雄吉によるオリジナルテクストと朗読、ヴェトナムとアメリカを拠点とする現代美術作家のジュン・グエン=ハツシバによる映像、ダンサーの垣尾優によるソロパフォーマンスが舞台上で交錯する。contact Gonzoの塚原悠也のディレクションによる「KOBE-Asia Contemporary Dance Festival #3」において2014年2月に上演され、同年12月には東京都現代美術館での「東京アートミーティング第5回 新たな系譜学をもとめて」展において再演された。

筆者は神戸公演を実見したが、個人的な語りや記憶と「水」にまつわる重層的なイメージが交錯し、柔らかく包み込みながら記憶と身体を揺り動かしていくような、得難い体験となった。松本が朗読する声とハツシバの映像で語られる、体内に存在する水分と海水の親和性、循環する水のあり方と仏教的な死生観、海を渡って移住する人々の生や家族の記憶。それらの語りや記憶と交わるように、たゆたうように踊られる垣尾のソロダンス。じんわりと3者が浸透していくなか、上演中に劇場近くの港から汲んできた海水が舞台上に運びこまれ、全ての生命の源でもあるその海水を、観客は一人ひとり、お椀や容器に分かち合う。そしてパフォーマンスの終了後、海水の入った容器を手に夜道を歩いて、再び海へ海水を戻す。つかの間生成した不思議な共同体と、生と死を擬似体験させる儀式のような行為。見知った人、見知らぬ人、海への道中でたまたま知り合った人と言葉を交わしながら、2月の澄んだ夜空の下を歩き、黒々とした夜の海に海水を返した経験は、今でも忘れられない。本作は、今年6月に逝去した松本の最後の出演作となったが、自身の考えを多く語るものでもあった。記録映像に加えて、作品にまつわるモノや記憶も公開される予定だという。公演を未見の方にも、ぜひ追体験してほしい。

『nước biển / sea water』(製作・出演:松本雄吉、ジュン・グエン=ハツシバ、垣尾優)

2016/08/29(高嶋慈)

石|溶けちゃってテレポート、固まってディレイ

会期:2016/08/26~2016/08/28

アトリエ劇研[京都府]

同世代の演出家と写真家、それぞれ2組が、演劇/写真/ダンスの境界を交差させて共同制作を行なう企画、『わたしは、春になったら写真と劇場の未来のために山に登ることにした』の1本目。俳優の言葉と身体の関係性に取り組む演出家・和田ながら(したため)と、写真イメージと物質の関係性を考察する守屋友樹が組んだ。印象的なタイトルは、2人が一緒に山に登り、鍾乳洞に潜った後、写真家の守屋から出てきた言葉であるという。出演者に課せられたのは、「ある写真について言葉で描写する」というシンプルな行為だが、写真イメージと言葉による記述を通して、語る主体と語られるイメージと身体が乖離/癒着していくプロセスが出現する、スリリングな作品だった。

冒頭、男女の出演者は、顔にトレーシングペーパーを押し当て、フロッタージュで写し取る。表面の痕跡を残したその紙を、仮面のように顔の前に吊るしたまま、2人はそれぞれ、別々の写真について説明し始める。参照された写真集は、鬼海弘雄の『東京ポートレイト』、石内都の『モノクローム 時の器』と大野一雄の肉体を写した『1906 to the skin』。鬼海の撮った奇抜で個性的な風貌の人々について、身振り手振りを加えて説明する2人は、服装や目鼻立ちなど外見的な特徴を説明するうちに、どれほど言葉を費やしてもイメージに追いつけない焦りが、振り回した腕や前後左右にドライブする上半身の動きとなって身振りの過剰さを加速させていく。あるいは、写された山の荒い岩肌や亀裂は、Tシャツの布地を寄せた皺や肩甲骨の盛り上がりと重ねられ、その形態的類似性は言葉を聞く観客の想像力の中で溶け合い、骨の陥没がマクロな大地となって新たなイメージを形成する。一方、「ここに木が生えていて、ここからここまで山肌が広がっていて…」と自身の肩や背中を指差しながら腕や肩甲骨を動かしていく行為は、やがて説明する言葉への従属をやめ、ダンス的な運動の自律へと接近する。

こうしたイメージと言葉、イメージと身体の融合や乖離に加えて、もうひとつ前景化するのが、「時間」の要素である。モノクロームで写された「1989年製の冷蔵庫」には、何枚かのシールが貼られ、いくつかは剥がれて跡だけになっている。「今」剥がれているシールはかつて冷蔵庫に貼られていたはずだし、「今」貼ってあるシールもいつかは剥がれてしまう、と顔の見えない声が告げる。写真に凍結された「今」と、それを言葉で記述している「今」との、埋めようのないディレイ。写真の中の「今」も、冷蔵庫が製造された年、誰かの手でシールが貼られた時、何枚かが自然に剥がれた時、そして写真が撮られた瞬間、といくつもの時間の相を内包している。写真を記述する行為は、どこまでも写真の「表面」をなぞりつつ、時間の襞を分割していく。

後半、向き合った2人は、シャッターを実際に切る代わりに、互いを「言葉で」補足しようと試みる。「今、あ、今」「今、シャッターを切っていたら、肩の窪みが写ります」「さっき、シャッターを切っていたら、腕がこうなっている人が写ります」。「今」と言った瞬間に後退する「今」、明滅するフラッシュが告げる暴力性、眼差しの主導権を取り合う抗争。「今」を暴力的に切り取り、所有しようとする欲望は、捉え損ねた「今」の切れ端しか手にすることはできない。発語にかかる時間が、写真の「決定的瞬間」を解体させていく。

シンプルな構成の中に、演出家と写真家、それぞれの思考が拮抗しつつ浮かび上がった公演だった。なお、この企画は公演だけで終わらず、2016年度内に展覧会も予定されているという。

撮影:守屋友樹

2016/08/28(高嶋慈)

あうるすぽっと+大駱駝艦プロデュース『はだかの王様』

会期:2016/08/25~2016/08/28

あうるすぽっと[東京都]

アンデルセンの童話「皇帝の新しい服」をベースに、大駱駝艦の田村一行(振付・演出)が、夏休みに大人も子どもも楽しめる舞踏に挑んだ。多数のワークショップを小学校や中学校で行ない、子どもが出演する舞台『田村一行のとんずら』を作ってきた田村にとって、「子どもも楽しめる舞踏」という難題は、簡単ではないが克服できるものと映っただろう。驚きだったのは、いわゆる子どもっぽい演出はほとんどなかったこと、しかも、正攻法で攻めたという以上に、「はだか」というモチーフに「白塗り」という舞踏らしい特徴を重ねて見る批評的野心が垣間見えたことだ。冒頭で、舞台に現われた役者たちは肌を白く塗ってゆく。「これから舞踏がはじまるよ」と告げているようだ。お話は、衣服=見栄・虚飾を軸に進む。仕立て屋の作る「バカには見えない服」=「はだか」は、ここでは「舞踏家の白い肌」となる。ただし、そうなると、「虚栄の果てにはだかを新しい衣服と思い込む愚かな王様」が「舞踏」ということになってしまう。もとのお話と異なる点として、新しい衣服のための布は王様から仕立て屋に渡されていた。そうであるなら、王様は自らを騙すように自らにはだかの服を着せたのではないか? そう推測できる。しかし、なぜ? テーマは舞踏でありその虚構性ということなのか? そのあたりが難解に思えた。

ところで、王様がはだかであることを指摘するのは子どもだ。虚栄と知りつつ逃れられない大人に対し、子どもはそれが虚であると無邪気に告げる。大人にとって自らの愚かさを振り返るものだとして、では子どもはそんな「はだかの王様」のお話をどう読むのだろう。子どもにとってみればいつもの自分が舞台化されているわけだ。まさに、という場面があった。男たちが客席に現れて「お前たちのなかで◯◯(の内容を失念してしまった。失敬)出来る者はおらぬか」と語りかけるともなく客席に言葉を投げる。それが劇の言葉と介さずに「出来るよ!」と一人の男の子が客席から立って男たちの方に迫ってきた。第四の壁という演劇的お約束を意に介さない彼こそ「王様をはだかと呼んだ子ども」そのものだ。この子どもがその場でほとんどスルーされてしまったのは少し残念だった。こんなところを考えると「大人も子どもも楽しめる」とは難題だ。大人は嘘を楽しむ。子どもは嘘を暴きたがる。前者は劇の嘘を愛し、後者は劇の嘘を見抜く。劇の構築と解体。ここではその二つのベクトルが緊張を保って進まざるをえない。ぼくは解体する子どものエネルギーに加担したくなるが、舞台作品が解体の一途を辿ることは自己否定に陥ることになろう。ただし、この緊張に迫っている本作には、次へと向かう予兆があったと思うのだ。

2016/08/26(金)(木村覚)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)